已有控制實驗研究表明,物種功能多樣性和功能優勢性共同影響植物群落的地上生物量,且隨著時間推移,功能多樣性對地上生物量的影響逐漸增強。然而,在自然森林演替進程中,這兩者對樹木地上生物量的相對貢獻尚不明確。

針對這一科學問題,中國科學院華南植物園恢復生態學團隊博士后古春鳳以鼎湖山森林生態系統定位觀測站中代表早期、中期和晚期演替階段的森林為研究對象,利用2010至2020年間森林固定樣地的樹木監測數據,探討不同演替階段中樹種物種多樣性是否以及如何通過基于五個關鍵功能性狀的群落功能多樣性(互補性假說)和功能優勢性(生物量比率假說)來影響地上生物量。研究結果表明,在亞熱帶森林演替過程中,物種多樣性主要通過影響群落的功能優勢性來影響地上生物量。具體而言,在演替早期,具有快速葉經濟譜性狀的樹種占主導地位,其對地上生物量產生負向影響;而在演替晚期,高大樹種的主導性則對地上生物量產生正向作用。同時,雖然功能多樣性對地上生物量的正向作用在演替過程中逐漸增強,但其影響主要是通過調節功能優勢性的表達而實現。

該研究明確了在森林演替過程中,功能優勢性所代表的生物量比率假說是影響樹種多樣性和地上生物量關系的主要機制。研究結果對理解森林生態系統功能維持機制具有重要意義,也為生態恢復和森林管理實踐提供了理論依據,強調在恢復過程中需關注并合理配置具關鍵功能性狀的優勢樹種,以提升生態系統功能。相關研究成果已近期在線發表在生態學期刊?Journal of Plant Ecology(《植物生態學報》)。該研究得到了國家自然科學基金和中國科學院華南植物園項目的資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf038

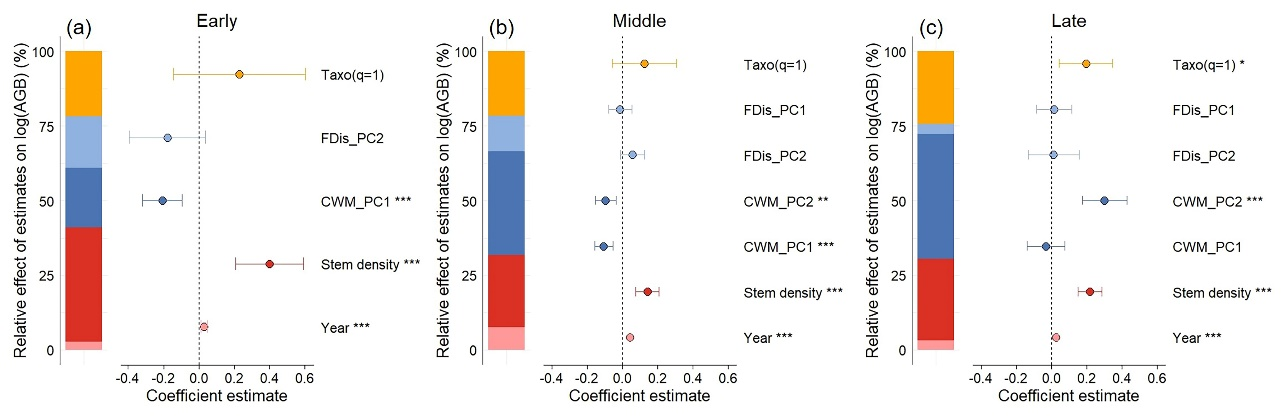

圖1.?不同演替階段樹木地上生物量與各個預測變量之間關系的混合效應模型結果。(a)–(c) 展示了早期、中期和晚期演替階段中,樹木地上生物量與各預測變量之間關系的標準化估計系數及其95%置信區間。圖中堆疊柱顯示各預測變量組的相對重要性,反映其對地上生物量解釋能力的貢獻大小。統計顯著性水平分別以 *P < 0.05,**P < 0.01,***P < 0.001 標注。

附件下載: