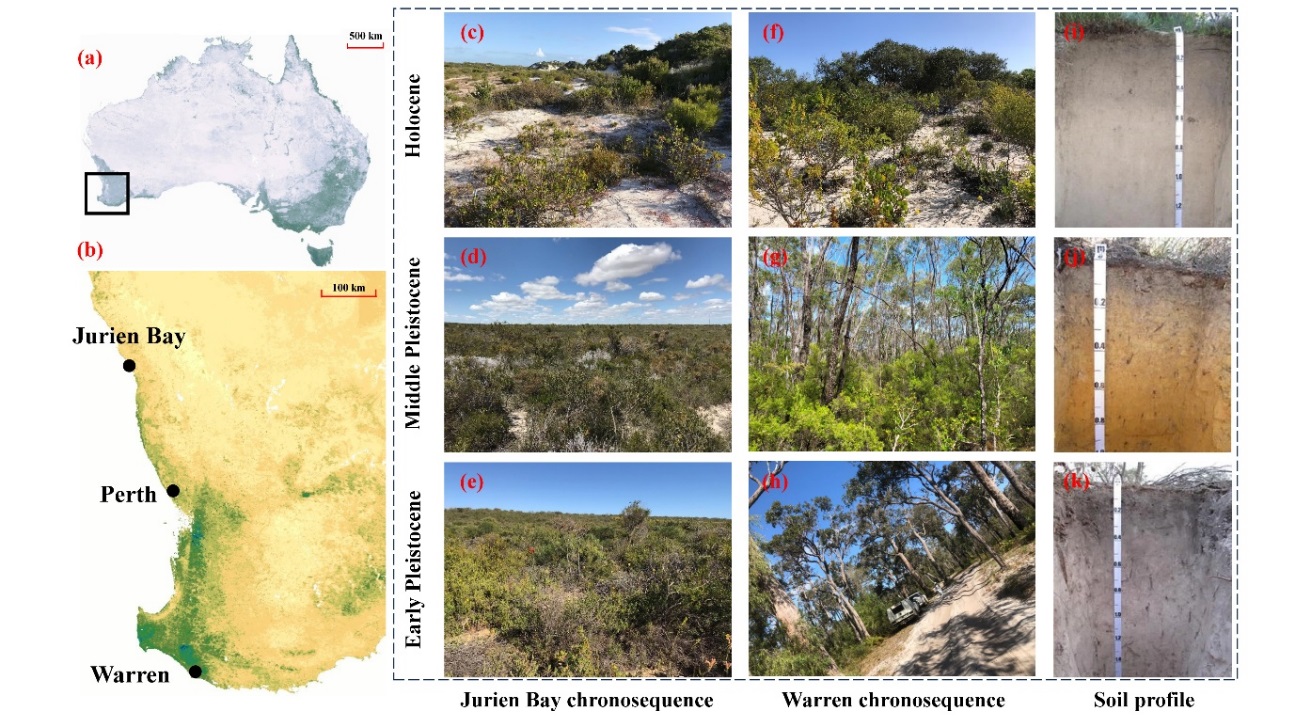

全球氣候變化加劇的背景下,深入理解土壤碳固存機制對提升陸地生態系統碳匯功能及其穩定性具有重要意義。溶解性有機質(DOM)和球囊霉素相關蛋白(GRSP)作為土壤碳庫的重要組分,在有機碳的積累與穩定過程中扮演關鍵角色。然而,其在生態系統長期發展中的分布規律、變化特征及其調控機制仍不明確。中國科學院華南植物園恢復生態學任務團隊選取澳大利亞西南部干熱氣候區的Jurien Bay與濕冷氣候區的Warren兩條跨越200萬年的海岸沙丘序列為對象(圖1),系統解析了氣候與成土過程對DOM與GRSP的變化特征及其對土壤有機碳動態的影響。

圖1.研究區域示意圖

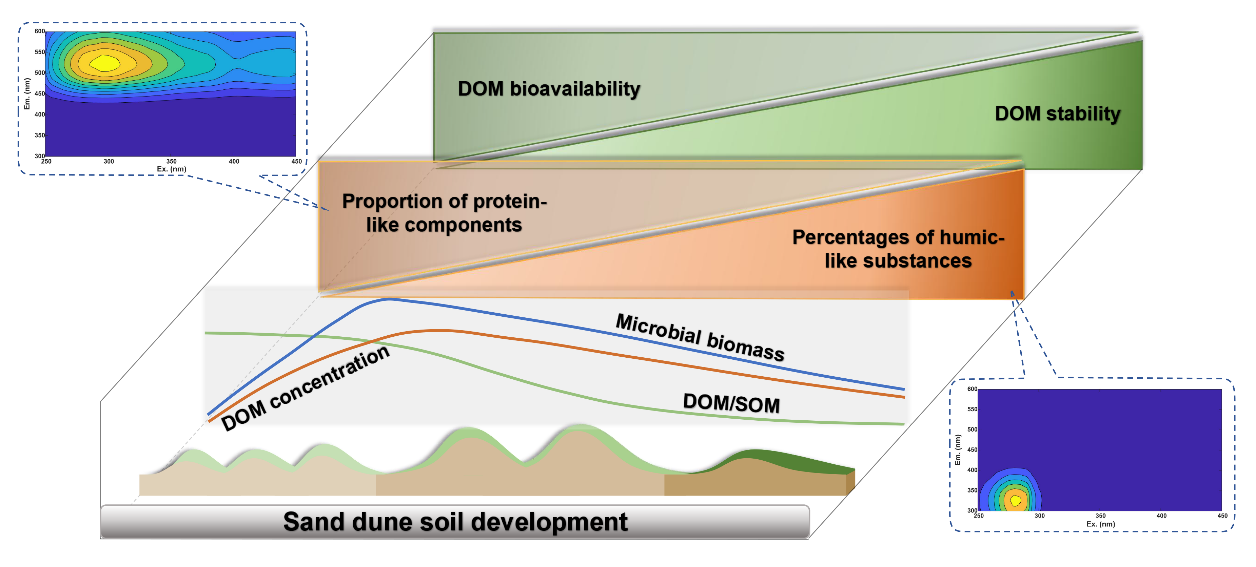

DOM的功能轉變:從養分供給到碳匯穩定

研究團隊采用熒光激發-發射矩陣(EEM)結合平行因子分析(PARAFAC)技術,發現濕冷氣候區(Warren)的DOM積累水平和腐殖化指數顯著高于干熱區(Jurien Bay),表現出更高的穩定性。這種差異主要源于植被輸入、碳供給以及土壤環境的不同。進一步發現,在生態系統發育的早期階段,DOM濃度較高且富含蛋白類和微生物源組分,為植物和微生物提供了重要的養分來源;而在退化階段,DOM逐漸轉變為以腐殖酸和富里酸等穩定性成分為主,其功能從促進養分周轉轉向增強碳庫穩定(圖2)。

圖2.可溶性有機質(DOM)隨沙丘生態系統發育演變規律

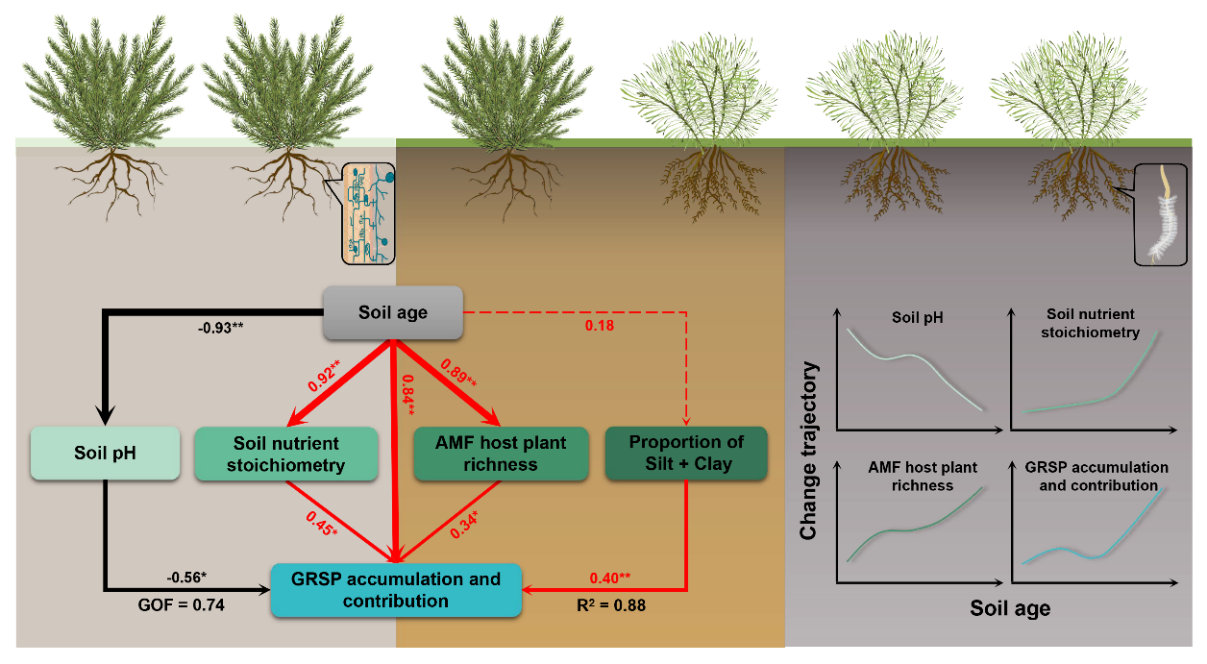

GRSP的“逆勢積累”:長期養分貧化下的碳積累機制

研究首次報道了在叢枝菌根真菌(AMF)生物量下降的情況下,GRSP(特別是EE-GRSP)在古老缺磷土壤中顯著積累的現象。這一“逆勢積累”現象源于植物通過增加地下碳分配以促進AMF生物量的周轉,同時受到土壤酸度、養分化學計量特征及菌根植物多樣性等因素的共同調控。研究證實,GRSP顯著促進了土壤有機碳(SOC)的積累和穩定性,在長期養分限制條件下仍發揮著重要的碳匯功能(圖3)。

圖3.球囊霉素相關蛋白(GRSP)積累特征及其影響因素

該研究首次揭示了氣候與成土過程在調控DOM和GRSP積累及其碳匯功能中的差異性機制,為理解全球變化背景下土壤碳積累與穩定的時空演化提供了新的理論視角。研究成果不僅深化了對土壤碳循環機制的認識,還為海島、海岸帶生態系統的碳匯管理與生態恢復實踐提供了重要的科學依據。相關研究成果已發表在Catena和Plant and Soil等國際土壤學期刊上,中國科學院華南植物園恢復生態學任務團隊博士后牟之建為論文第一作者,劉占鋒研究員為通訊作者,澳大利亞西澳大學Hans Lambers教授、德國霍恩海姆大學Ellen Kandeler教授和韓國慶尚國立大學Benjamin Turner教授參與了部分工作,研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金及廣東省科技計劃等項目資助。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109004

https://doi.org/10.1007/s11104-025-07391-w

附件下載: