近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質實驗室張運迎研究員團隊在大氣氧含量調控機制研究領域取得重要進展。團隊提出,顯生宙海水與巖石反應(水–巖反應)成因黃鐵礦埋藏對大氣氧含量具有重要調控作用,這一發現為理解地球宜居性提供了新的科學依據。該研究成果發表于國際權威期刊Chemical Geology《化學地質》。助理研究員苗秀全為第一作者,研究員張運迎為通訊作者,研究員孫珍、博士孫李恒和研究員黃瑞芳為共同作者。

大氣氧含量是影響地球宜居性的關鍵因素之一。黃鐵礦埋藏過程能夠產生氧氣,是大氣氧的凈源。然而,既往研究僅計算了大洋沉積物中的黃鐵礦埋藏通量,而忽略了埋藏于洋殼巖石中的水–巖成因黃鐵礦,導致黃鐵礦埋藏對顯生宙大氣氧含量調控作用強弱存在爭議。

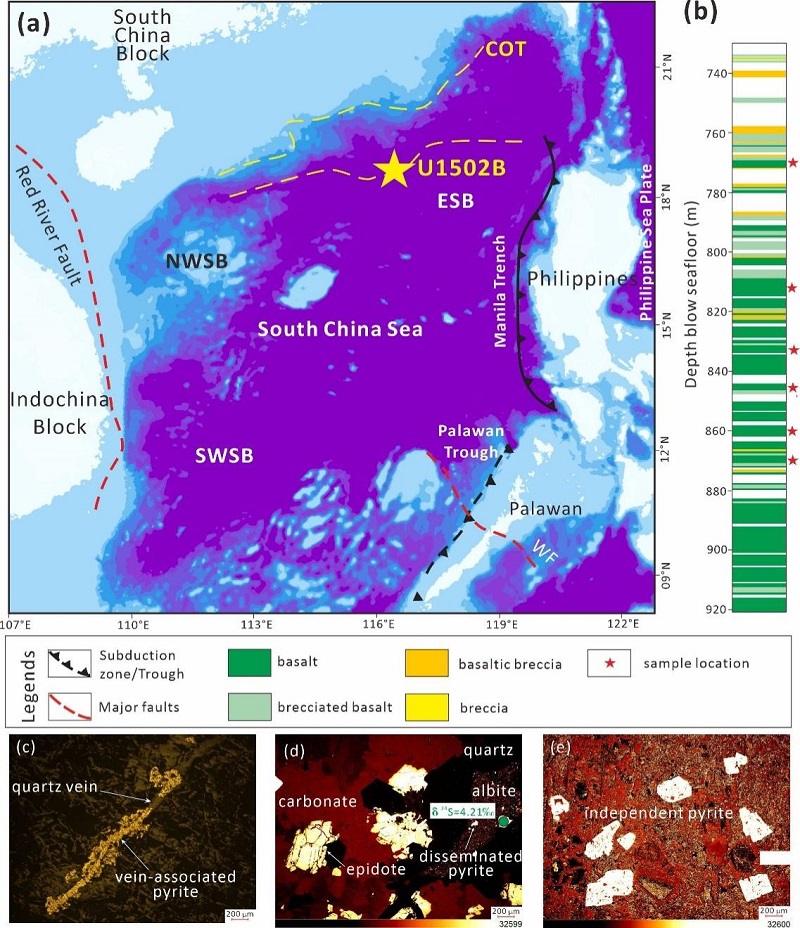

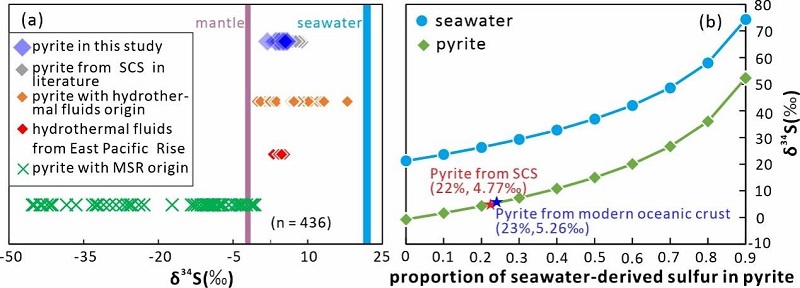

針對這一問題,研究團隊以南海北部洋陸過渡帶IODP U1502B鉆孔蝕變玄武巖中的黃鐵礦為研究對象,系統開展原位主、微量元素以及硫(S)同位素地球化學研究。研究發現,這些黃鐵礦富集流體活動性與溫度敏感元素(如Pb、MO和Co等),其δ34S值介于1.93–5.96 ‰之間,證實其為高溫熱化學硫酸鹽還原成因,其中約22%的硫源于海水,其余硫來自洋殼巖石。

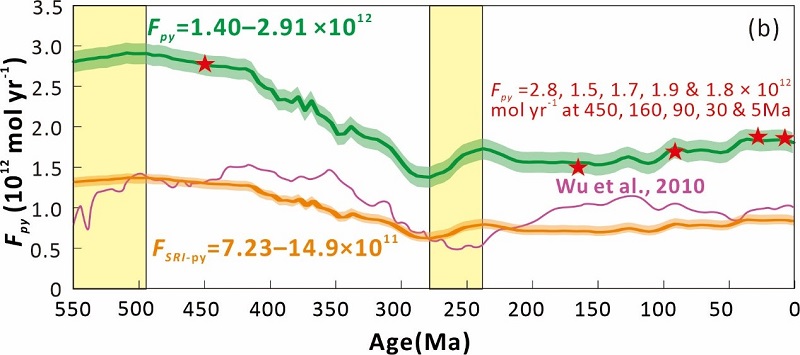

本研究創新性采用新推導的S同位素質量平衡公式,首次計算了顯生宙水–巖反應成因黃鐵礦埋藏通量(FSRI-py = 7.23–14.9 × 1011摩爾/年),與沉積成因黃鐵礦埋藏通量(FSED-py = 6.77–14.2 × 1011摩爾/年)相當。而且,顯生宙黃鐵礦埋藏的百萬年產氧量為3.1–8.8×1018摩爾,相當于現今大氣氧含量的8.3–23.7%。表明顯生宙黃鐵礦埋藏對大氣氧含量變化起主導調控作用。該研究不僅確立了水–巖反應對大氣氧的重要影響,更為理解地球氧氣演變和宜居環境形成提供了全新視角。

圖1(a)南海構造綱要圖;(b)U1502B鉆孔巖性柱狀圖;(c–e)黃鐵礦鏡下照片

圖2(a)南海U1502B鉆孔黃鐵礦S同位素組成;(b)瑞利分餾過程模擬

圖3 顯生宙黃鐵礦埋藏通量

本研究由自然資源部海底礦產資源重點實驗室開放基金、國家重點研發計劃和中國科學院南海海洋研究所專項基金聯合資助。

論文信息:Miao. X.Q.,Zhang,Y.Y.*,Sun,Z.,Sun,L.H.,Huang,R.F.,2025. Burial of seawater–rock interaction-derived pyrites in altered oceanic crust: Implication for Phanerozoic oceanic sulfur cycle. Chemical Geology,680,122701.

論文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2025.122701.

附件下載: