全球變暖背景下,森林物候變化,特別是變暖引起的樹木春季物候的提前和生長季的延長,是陸地生態系統中觀測到的最顯著、最普遍、最迅速的響應之一。相對于春季物候,秋季物候對變暖的響應更為復雜,存在種間差異且更容易受到水分、養分等環境因子的限制,因此一直是領域內的難點。具體而言,春季物候提前意味著樹木提前消耗水分和養分,但如果夏季水分沒有相應的增加,尤其是在疊加了其它氣候脅迫(如夏季干旱、熱浪)的情況下,就會導致秋季物候因缺水、缺養分而提前。因此,當前理論推測認為:升高的水分和養分會導致秋季物候延遲。這也已得到了大量控制實驗的驗證。然而在自然環境下,鮮有研究聚焦局地環境因子(如土壤氮含量、濕度等)的變化如何影響秋季物候對溫度的響應及其背后機制這一前沿科學問題,尤其是針對樹干木質部秋季物候的大尺度研究目前尚屬空白。

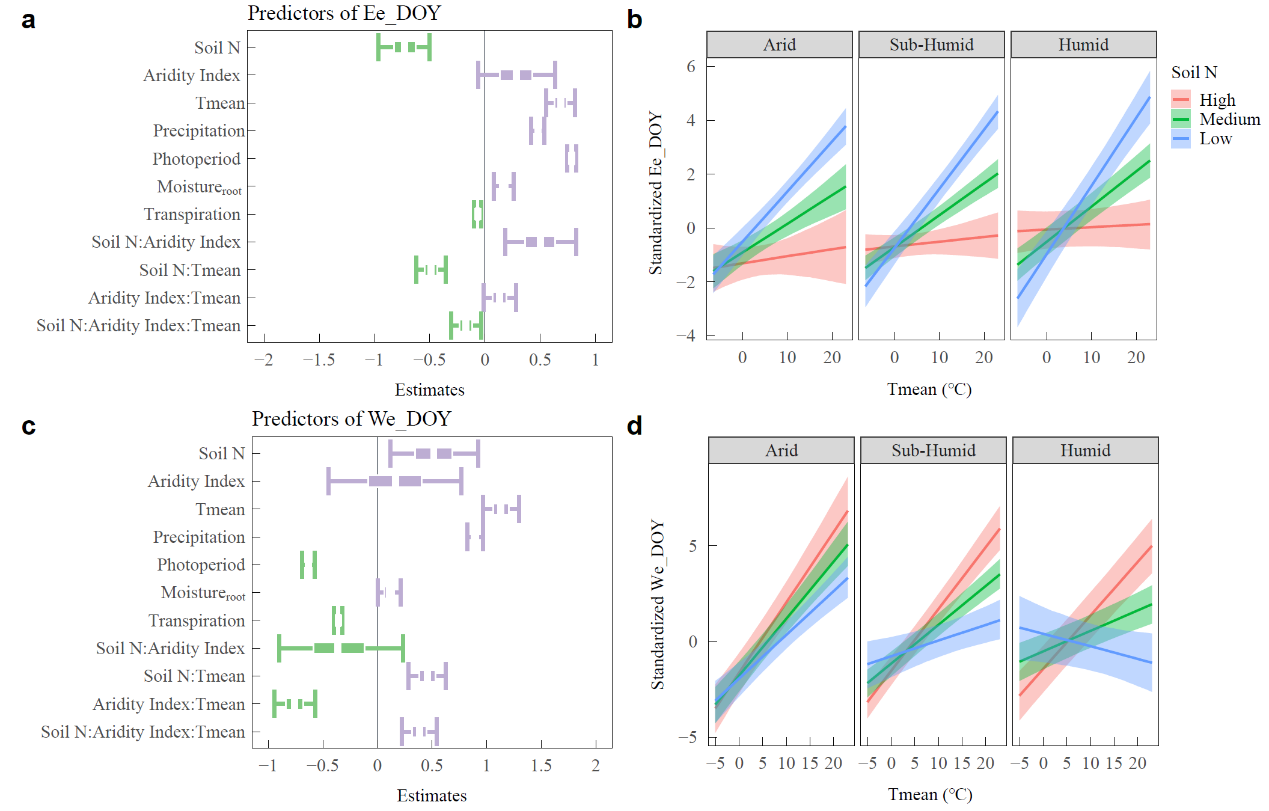

該研究整合了一個覆蓋北半球(23°~66°N)的通過微樹芯(Microcoring)技術監測的75個研究樣地、20個針葉樹種的木質部物候數據集,定量分析了局地環境因子(如土壤氮含量、濕度等)的變化對秋季物候響應溫度的影響。研究表明,升高的土壤氮含量延遲了木質部細胞壁加厚這一過程,但提前了木質部細胞增大這一過程,而且是在越濕潤的地方越提前,這對上述理論和控制實驗結論提出了挑戰。

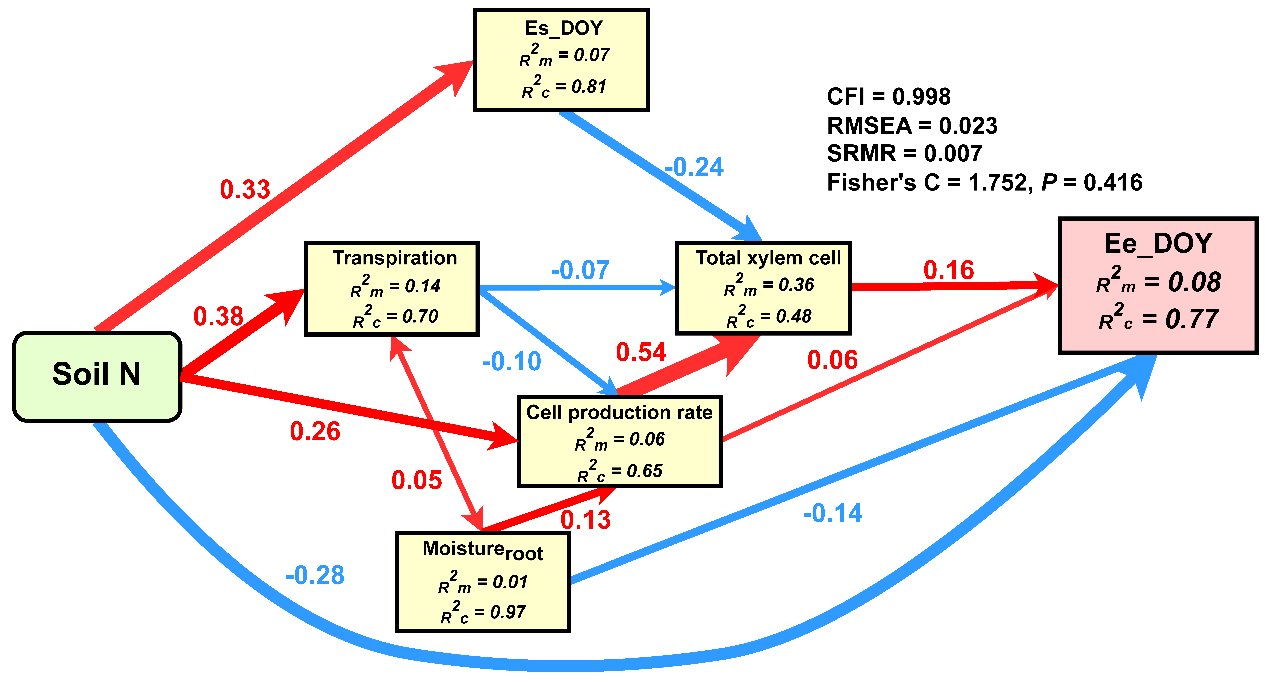

細胞增大需要大量的水分來維持膨壓,而細胞壁加厚則主要依賴于光合產物來維持。因此,木質部細胞增大和細胞壁加厚對于土壤氮含量的這一解耦響應說明在北半球尺度上木質部生長的水分限制超過了能量限制,但為什么是在越濕潤的地方水分限制越大呢?初步分析發現,在土壤氮含量和濕度越高的情況下,樹木的蒸發越高,意味著樹木的水分消耗越高。與控制實驗不同,自然環境下即使濕潤的森林也會有相對缺水的季節,通常多發于夏秋季節,所以樹木為了緩解可能發生的水分脅迫從而會提前結束木質部細胞增大這一高耗水過程。而且在越濕潤的地方土壤氮對樹木生長的促進作用越強,也就越容易導致耗水量增加。這也能解釋為什么在越濕潤的地方可能的水分限制導致的細胞增大提前程度越高。但科研人員通過結構方程模型分析發現最重要的機制目前的數據還不能完全解釋。

研究結論為近年來亞馬遜雨林等傳統意義上的濕潤地區因干旱導致的樹木死亡現象(其嚴重性甚至超過傳統干旱區)提供了全新的解釋和思路。同時,主要影響樹木徑向生長的細胞增大過程與主要影響木質部固碳量的細胞壁加厚過程,對局地環境(土壤氮含量、濕度等)的解耦響應的發現,完善和豐富了學術界對全球變化背景下森林生長響應和適應機理的認識,推動了全球變化生態學及其交叉學科的發展。

相關研究結果以“Soil nitrogen drives inverse acclimation of xylem growth cessation to rising temperature in Northern Hemisphere conifers”為題,近期發表在美國科學院院刊PNAS上。中國科學院華南植物園張亞玲副研究員為第一作者,浙江大學生命科學學院黃建國教授為該論文的通訊作者。此外,中國科學院青藏高原研究所梁爾源研究員、南京大學地理與海洋科學學院楊保教授和廣東省科學院生態環境與土壤研究所王民煌博士等43位國內外科研人員參與了該研究。該研究主要受到國家自然科學基金等的資助。論文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421834122

圖1. 土壤氮含量與濕度對木質部秋季物候的影響

圖2. 結構方程模型分析土壤氮含量影響木質部秋季物候的可能機制

附件下載: