生物斑圖(biological patterns)是生命體通過自組織形成的時空有序結構,例如微生物分形菌落、葉脈拓撲網絡、動物皮毛色斑等。生物斑圖不僅展現了生命系統的復雜性,還在生物發育、生態適應和疾病進展等領域發揮著關鍵作用。然而,盡管生物斑圖在自然界廣泛存在,其形成機制仍然是未解之謎。

4月4日,中國科學院深圳先進技術研究院定量合成生物學全國重點實驗室、合成生物學研究所合成生物進化研究中心傅雄飛團隊在PNAS上發表題為“Colony pattern multi-stability emerges from a bistable switch”的研究論文,研究團隊通過構建合成基因回路“基因開關”,闡明了簡單雙穩態調控系統與微環境時空異質性耦合產生多態菌落斑圖的普適性機制,實現了多樣化的菌落斑圖的精準設計與合成,為理解生物斑圖的形成機制提供了新視角。

雙穩態開關與菌落模式的多穩態性

研究團隊基于一個常見的實驗體系——大腸桿菌菌落在瓊脂平板上的生長,發現即使僅依賴一個簡單的合成基因開關[1,2],單克隆菌落也能演化出復雜的空間模式。

該基因開關由兩個互相抑制的基因組成,分別定義為“綠色狀態”和“紅色狀態”。研究團隊此前在Nature Chemical Biology上發表的研究已系統分析了該基因開關在不同生長環境下的雙穩態特征,發現生長速率變化會對基因表達產生不均衡影響,進而重塑細胞命運決定景觀。

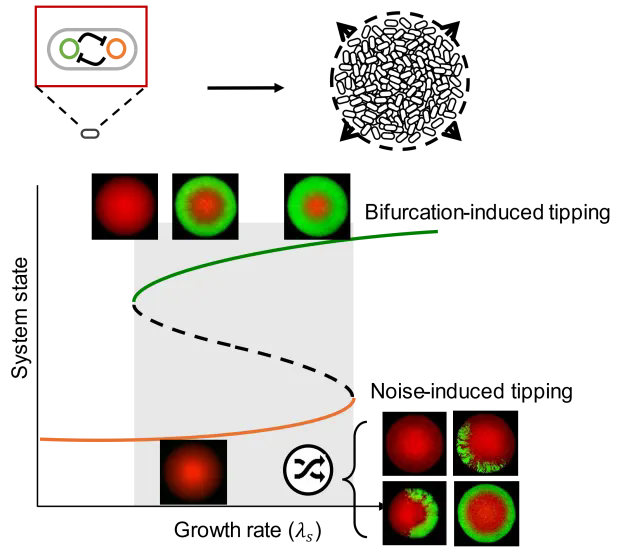

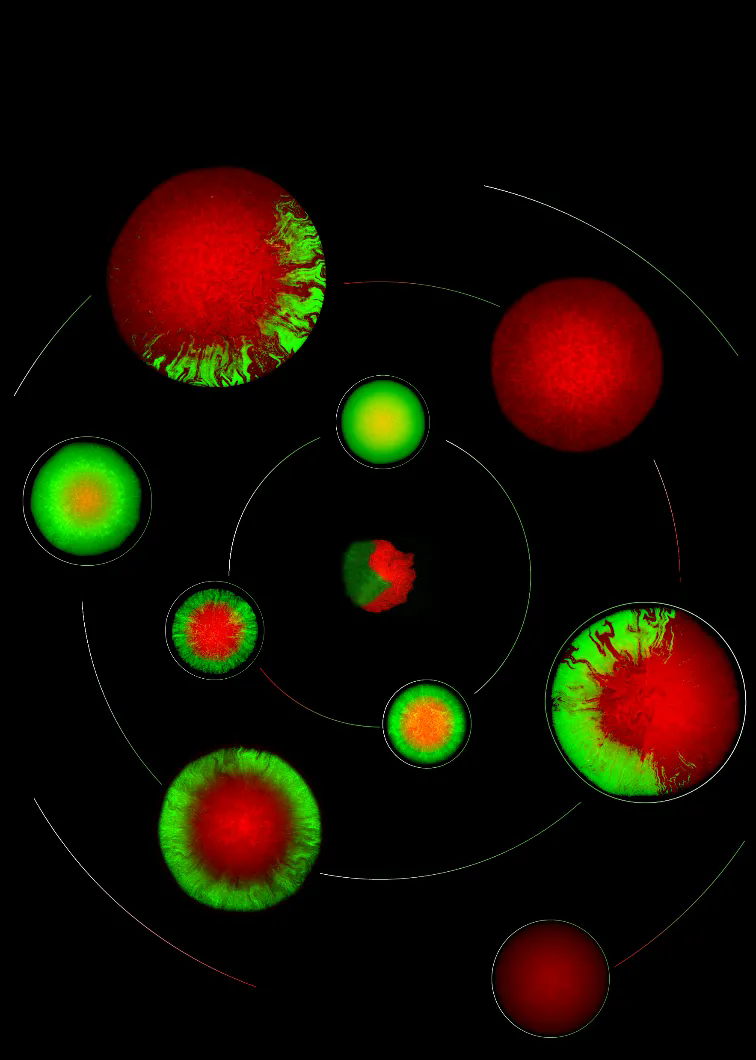

在此基礎上,團隊進一步探討了細菌菌落的斑圖形成機制。結合定量實驗與理論分析,研究團隊發現,通過調控系統的關鍵參數--細胞生長速率,可以實現從單個細菌細胞出發,細菌自發生長與空間擴張,最終形成多種不同的空間分布的菌落斑圖,包括環狀、均質和扇區狀等斑圖模式。這些多樣性的菌落斑圖表明,即使是一個簡單的基因調控網絡,也能在細菌菌落中引發復雜的空間組織行為。(圖1)

微環境異質性如何重塑表型景觀

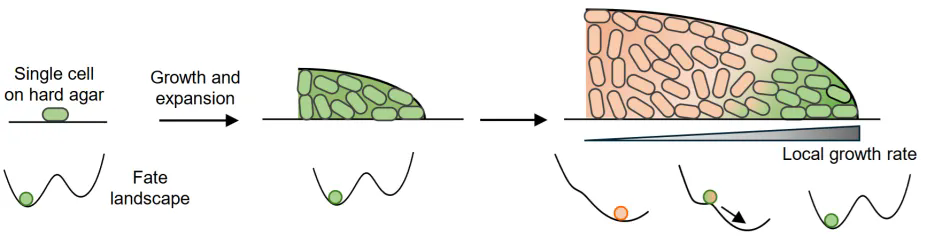

研究團隊采用定量成像和空間分辨轉錄組學技術,深入分析了菌落內部的微環境異質性。研究發現,菌落內部的細胞生長速率和營養分布存在顯著的空間差異,這些差異導致了細胞命運的多樣化。例如,菌落外圍的細胞由于獲得更多營養,傾向于保持綠色狀態,而內部的細胞則通過代謝互養方式[3,4]?從外側細胞獲取較低品質的營養,生長速率較慢,并逐漸轉變為紅色狀態。這種由微環境驅動的細胞命運分化,最終形成了菌落的環狀模式。(圖2)

噪聲誘導的對稱性破缺

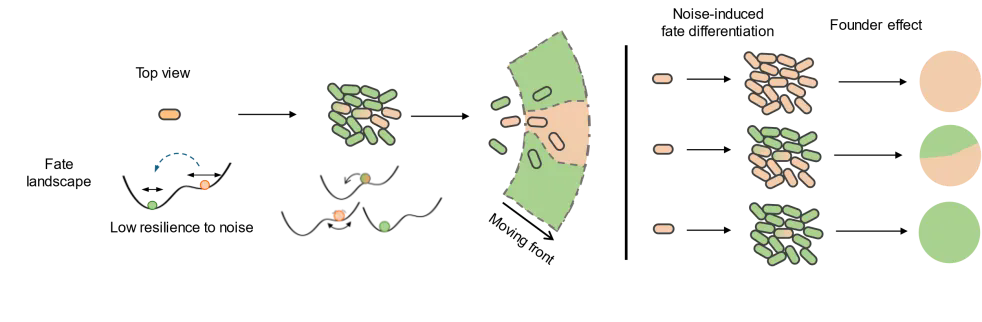

除了確定性的細胞命運分化,研究團隊還發現,基因表達的隨機性在菌落模式的形成中也起到了關鍵作用。在菌落擴展的早期階段,細胞狀態的隨機切換會被“奠基者效應”放大,導致菌落外圍出現紅綠相嵌合的扇區狀斑圖。這種噪聲誘導的對稱性破缺現象,揭示了細菌菌落在均勻生長環境中如何通過自組織行為產生復雜的空間模式。(圖3)

研究的意義與未來展望

傳統上,生物模式的形成往往被歸因于復雜的基因調控網絡或細胞間信號傳導,而該研究表明,即使在沒有復雜調控機制的情況下,簡單的物理化學作用(如營養擴散、消耗和反應動力學)也能通過時空耦合產生復雜的模式。該發現為理解胚胎發育早期體軸形成、腫瘤微環境異質性等生物自組織現象提供了新視角。

作者信息

中國科學院深圳先進技術研究院研究員傅雄飛為通訊作者,博士生儲攀、助理研究員朱靜雯為共同第一作者。研究獲國家合成生物學重點研發計劃、中國科學院戰略先導專項、深圳市科技計劃支持。深圳合成生物學創新研究院與深圳合成生物研究重大科技基礎設施提供關鍵技術平臺支撐。

文章上線截圖

圖1 | 一個簡單的基因線路如何產生復雜的菌落斑圖:當細胞從綠色狀態起始,菌落可演化出環狀或均勻的紅色斑圖;從紅色狀態起始,則可演化出隨機的扇區狀斑圖。

圖2 | 環狀斑圖形成機制示意圖:從單個細胞開始,細菌生長分裂形成密集的菌落。在定植后的初期階段,細胞呈指數增長,同時系統保持雙穩態。隨著菌落的擴展,微環境中的空間異質性逐漸顯現,導致細胞生長速率的變化驅動了確定性的狀態轉換。這種空間異質性及其引發的狀態轉換,最終在菌落內部形成了獨特的環狀斑圖模式。

圖3 | 隨機的扇區狀斑圖形成機制示意圖:從紅色狀態的單個細胞開始,細胞在早期定植狀態發生隨機的命運轉換,并占據擴張的前沿,隨著菌落的擴張,奠基者效應將這些微小的隨機事件放大,并形成多樣的斑圖,而斑圖的最終狀態,則受生命運轉換發生的時間窗口的影響。

圖4 |經過工程改造的細胞在紅綠兩種狀態間切換(類比陰陽),并通過“基因-細胞-群體”跨層次調控,演化出斑圖復雜性,映射出簡單(僅兩個調控節點)如何孕育復雜性的奧秘。

附件下載: