藥物成癮是全球性的健康難題,但為何有人更容易沉溺其中?又為何有人能“懸崖勒馬”,克服成癮?

北京時間5月12日下午17時,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所朱英杰研究員團隊的最新研究成果發表于《自然—神經科學》。他們發現,小鼠大腦中存在兩條關鍵的多巴胺神經環路,能夠調控毒品成癮的發生發展,而在社會競爭中獲得勝利體驗能夠重塑這兩條神經通路,并降低小鼠的毒品成癮行為。該研究為成癮易感性的社會因素提供了新的機制解釋和理論模型,并為成癮的干預治療提供了新的方案。

該研究中,深圳先進院朱英杰研究員為該論文的通訊作者,助理研究員鄧瀟斐、副研究員徐薇和助理研究員柳昱彤為論文的共同第一作者。深圳先進院為該研究的第一單位。

發現與成癮有關的“油門-剎車”通路

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的報告數據顯示,全球使用毒品人數持續增加,2021年全球有超過2.96億人使用毒品,比10年前高出23%。藥物成癮受到生物、心理和社會等諸多因素的影響,不同個體在成癮易感性上存在差異。此前,來自人類和其它靈長類動物的研究顯示,社會等級是影響成癮易感性的一個重要因素,多巴胺系統可能參與其中。但其具體的神經機制仍不清楚。

在該研究中,研究人員首先將兩只體型相近的雄性小鼠配對飼養,并使用“鉆管實驗”來衡量小鼠之間的社會等級。簡單來說,就是把兩只小鼠頭對頭放進一根細管中,在實驗中,將對方推出管子的小鼠被定義為“高等級小鼠”,被推出去的小鼠則為“低等級小鼠”。接著,研究人員讓這些小鼠進行甲基苯丙胺(冰毒)自身給藥實驗,測試小鼠的成癮行為。結果發現,“低等級小鼠”迅速習得甲基苯丙胺自身給藥行為,而“高等級小鼠”則很少主動攝入甲基苯丙胺。

那么,這一現象背后的神經機制是什么?

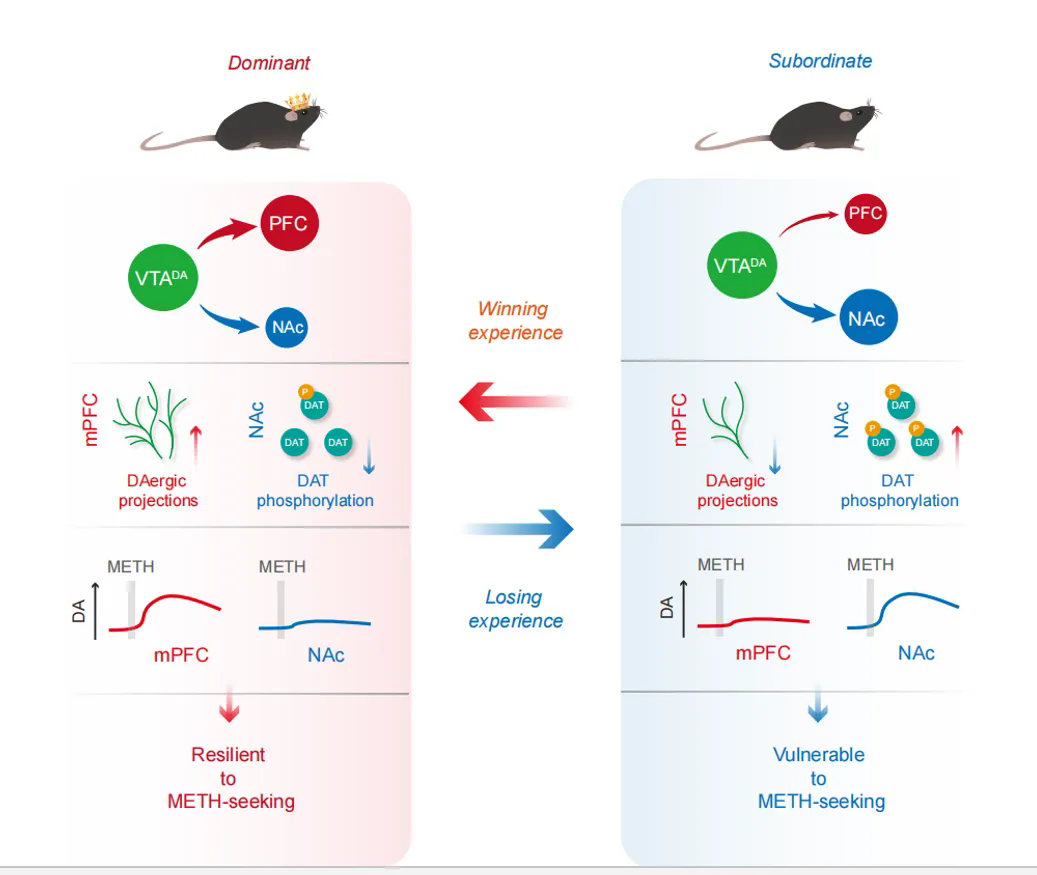

研究人員采用多種神經科學技術發現,小鼠大腦中有兩條重要的多巴胺能神經環路——“中腦-皮質”和“中腦-邊緣”通路,發揮了關鍵作用。

多巴胺被稱為“快樂遞質”,其釋放與獎賞、動機密切相關。連接中腦到伏隔核的“中腦-邊緣”多巴胺通路就像“油門”,驅動對獎賞的渴求;而連接中腦與前額葉皮質的“中腦-皮質”多巴胺通路,就像“剎車”,負責增強對厭惡刺激的覺察。研究者觀察到,甲基苯丙胺在“高等級小鼠”的前額葉皮質釋放的更高的多巴胺;而在伏隔核,“低等級小鼠”的多巴胺釋放則更高。

“用通俗的話來說,在‘低等級小鼠’中,中腦-邊緣通路功能較強,而中腦-皮質通路則相對較弱,就如同強勁的‘油門’搭配松散的‘剎車’,使小鼠更容易對毒品產生渴求;相反,‘高等級小鼠’則呈現出輕踩‘油門’而用力‘剎車’的狀態,從而增強了對毒品的抵抗力。”論文通訊作者朱英杰解釋道。

“勝利體驗”,重塑大腦成癮防線

那么,調控“中腦-皮質”和“中腦-邊緣”多巴胺通路這兩條關鍵通路,是否能影響不同社會等級小鼠在覓藥行為上的差異?

為了驗證這一假設,研究人員利用藥理學和光遺傳學手段,對這兩條多巴胺環路進行干預。研究結果表明,降低“低等級小鼠”大腦中伏隔核區的多巴胺相關蛋白表達水平,能夠顯著降低其對甲基苯丙胺的攝入;而損毀“高等級小鼠”大腦中前額葉皮質的多巴胺纖維,則會增加其對甲基苯丙胺的攝入。更重要的是,通過光遺傳激活中腦皮質多巴胺通路,不僅提高了小鼠在鉆管實驗社交競爭中獲得勝利的可能性,同時也顯著抑制了后續的甲基苯丙胺自身給藥行為。

“有意思的是,在鉆管實驗中,我們讓‘低等級小鼠’無法后退,只能逼迫‘高等級小鼠’退讓。每天重復實驗5次,幾天之后,‘高等級小鼠’放棄了掙扎,很快就主動退讓了,而‘低等級小鼠’則信心滿滿地獲勝了。”朱英杰介紹。

經過兩周這樣的行為學訓練后,原本“低等級小鼠”體驗了勝利經歷后,覓藥行為大大下降,原本“高等級小鼠”體驗失敗經歷后,則傾向于形成高覓藥行為。這個過程中還伴隨著“中腦-皮質”和“中腦-邊緣”兩條多巴胺系統的重塑。這些結果提示,社會競爭中獲得勝利的體驗或許可以通過重塑多巴胺系統,來抑制甲基苯丙胺的覓藥行為。

當前,傳統的藥物成癮或毒品成癮的抑制手段包括藥物治療、物理治療、心理治療、社會行為約束等。該研究為藥物成癮易感性的神經機制和社會因素提供了全新的理論框架,同時也為成癮治療的新手段和干預策略提供了重要借鑒。“例如,通過增強個體的社會成就感,或模擬成功體驗,從神經機制層面‘加固剎車、削弱油門’,以降低成癮風險。此外,該研究為未來開發非侵入性刺激療法干預成癮提供科學依據。”朱英杰表示。

文章上線截圖

圖1:社會等級通過影響“中腦-皮質”和“中腦-邊緣”多巴胺通路,調控甲基苯丙胺成癮行為;勝利經歷能夠重塑這兩條通路并抑制覓藥行為

圖2:朱英杰團隊(論文共同第一作者:左一柳昱彤、左四鄧瀟斐、右三徐薇)

附件下載: