-

南海海洋所|季風對南海浮游生物群落影響研究取得重要進展

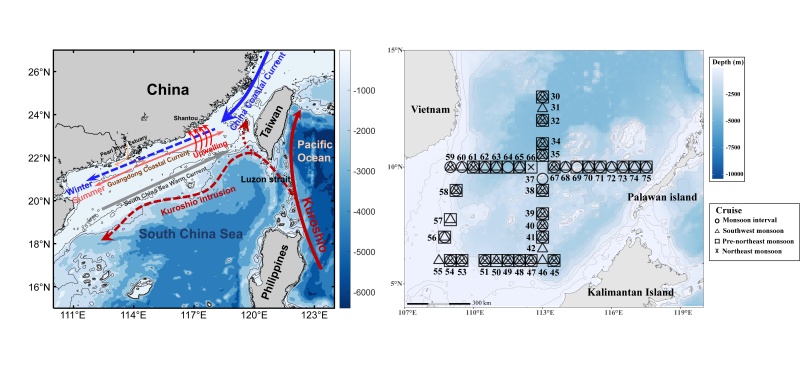

中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)浮游生物生態學研究團隊在季風對南海浮游生物生態學影響研究領域取得重要進展,從浮游植物和浮游動物兩個方面量化闡明了浮游生物群落對季風變化的響應規律。相關研究成果分別以“Monsoon‐Driven Phytoplankton Community Succession in the Southern South China Sea”和“Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea”為題,近日發表于地學領域研究權威期刊Journal of Geophysical Research: Oceans。中國科學院南海海洋研究所2022級博士研究生郭笳和柳原各自為兩篇文章的第一作者。季風是南海環流的主要驅動力之一,全球變暖導致大部分海域的海洋環流加快,海洋環流的輸運改變了浮游生物的種類組成、分布、生物量和轉換效率,從而導致浮游生物群落重組和影響海洋生態系統的服務功能。浮游生物作為海洋生態系統的基石,在海洋生物地球化學循環和能量傳遞中利用中發揮著重要作用。因其個體小、代謝快,隨波逐流地生活,浮游生物的群落結構可對海洋動力環境變化快速做出響應。南海地處東亞季風區,是研究浮游生物對季風以及全球氣候變化效應的理想區域。然而,目前關于南海浮游生物的研究多集中于特定季風時期,且主要依賴遙感和色素數據,對其群落演替和響應機制的深入探討相對不足。研究以浮游生物群落對象,發現不同季風時期浮游生物群落存在顯著差異,浮游生物群落網絡穩定性在東北季風期高于西南季風期;季風轉換期較高的環境異質性導致浮游植物群落表現出較高的多樣性,固氮藍藻束毛藻(Trichodesmium)在反氣旋渦邊緣維持高豐度;錐型寬水蚤(Temora turbinata)、黃角光水蚤(Lucicutia flavicornis)和中華哲水蚤(Calanus sinicus)可作為南海東北部沿岸上升流、夏季黑潮入侵和冬季中國沿岸的有效指示物種。研究結果明確了不同季風時期浮游生物的空間分布特征及其關鍵調控因子,診斷出群落演替的優勢種,并量化了關鍵種其對海流變化的指示作用,從而揭示浮游生物群落對季風驅動的海洋動力過程的響應機制。該研究為在氣候變化下背景下理解海洋浮游生物分布格局及其對全球氣候變化的適應提供了重要依據,為監測海洋生態系統對氣候變化的適應能力提供新策略。本研究得到該研究由國家自然科學基金項目、中國科學院戰略性先導科技專項(A類)A類和國家自然科學基金委共享航次計劃等共同資助完成。論文信息:Guo,J.,Liu,J.*,Jing,Z.,Zhou,L.,Ke,Z.,Long,A.,Wang,J.,Ding,X,Tan,Y.*. (2025). Monsoon‐driven phytoplankton community succession in the southern south China sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130,e2024JC021698.Liu,Y.,Ren,Y.,Li,K.*,Tan,Y.,Liu,H.,Ke,Z.,Liu,J.,Li,G.,? Liang,J. (2025). Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130(1),e2024JC021944.文章鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JC021698??????????https://doi.org/10.1029/2024JC021944圖1 研究海域及調查站位圖2 不同季風時期浮游植物對海洋環境變化的響應模式圖3 浮游動物對不同季風驅動海流變化的響應模式

2025-02-17

-

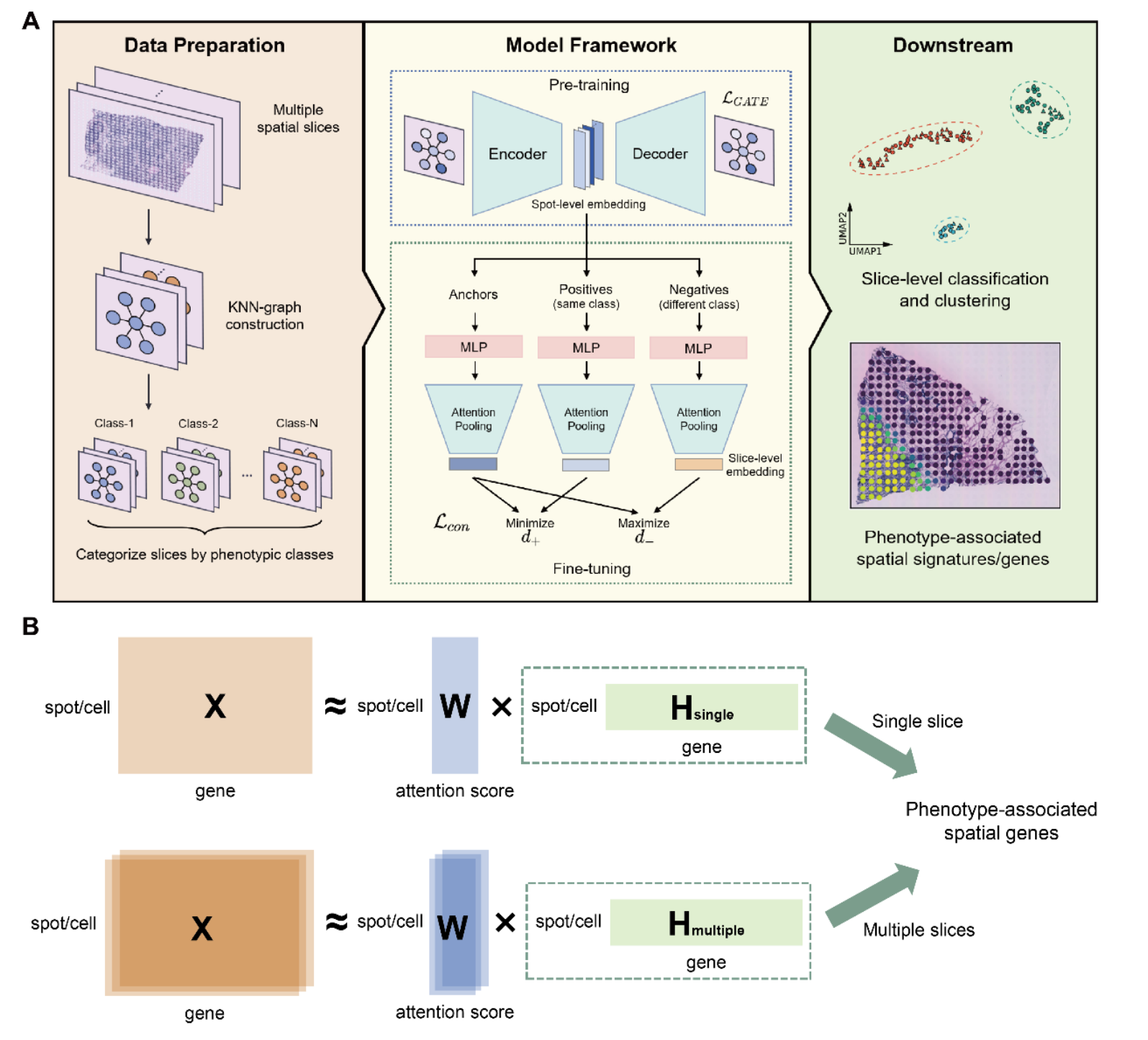

廣州健康院合作開發面向大規模異質性空間轉錄組學切片的表征與空間特征解析方法PASSAGE

2025年2月5日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院與北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)/昌平實驗室合作在Small Methods期刊上發表題為Learning Phenotype Associated Signature in Spatial Transcriptomics withPASSAGE的研究論文。該研究創新性地將整張切片作為計算建模的對象,提出了切片級別嵌入(slice-levelembedding)的深度學習算法,有效地增強了算法的計算效率和可擴展性,可應用到大規模異質性空間轉錄組學數據的表型關聯空間特征識別。生命是細胞有序排列構成的整體。單個細胞在脫離生物體后難以獨立發揮功能。因此需要聯合細胞所處的微環境和空間位置來全面理解細胞功能。隨著近年來空間組學技術的迅猛發展,已經基于多種技術平臺產生了大量來自不同組織、器官的空間組數據,如何精準表征這些快速增長的海量大規模異質性數據,不僅是相應人工智能方法開發的重大挑戰,也是有效解析其中蘊含豐富生物醫學信息的前提。當前的一些計算方法主要關注于單個或數個切片中細胞級別特征,對大量空間轉錄組學切片數據處理的效能不足。有別于此,PASSAGE提出基于多層次注意力的大規模異構空間組學表征方法,從空間組切片(slice)、細胞與分子多個層次進行不同粒度的表征學習與解析,有效增強了計算效率和可擴展性。具體來說,PASSAGE在基于圖注意力自編碼器的細胞級表征基礎上設計了注意池化層(attention pooling layer),將同一切片的所有細胞加權融合成切片級表征,而后通過由表型信息指導的對比學習策略對切片級表征進行優化,并進而采用非負矩陣分解方法獲得基因級別的注意力分數,從而實現對特定表型關聯空間組學特征的有效解析(圖1)。例如,針對來自兩個不同空轉平臺(ST,Visium)、42個不同病人的103張乳腺組織與乳腺癌切片,PASSAGE不僅有效處理了不同樣本之間存在的批次效應,從而準確識別出不同病人切片中與腫瘤相關的結構區域(圖2A)。與此同時,PASSAGE引入的分子水平注意力表征可從注意池化層權重中獲得與表型高度相關的基因集,如乳腺癌案例中PASSAGE識別的基因在之前的乳腺癌研究中已被發現與疾病進程高度相關,從而體現了模型較高的生物學可解釋性(圖2B)。此外,PASSAGE在鱗狀細胞癌數據集與三級淋巴結陽性的腎細胞癌數據集的表現均體現了方法的優良可拓展性,有望為癌癥等復雜疾病的空間特征和分子機制解析提供全新思路。值得指出的是,上述多尺度表征學習架構使得PASSAGE可以有效實現針對大規模異質性空間轉錄組學數據的相關組學特征系統性解析,一張常規4090消費級別GPU卡的算力即可達到平均每分鐘600個空間點/細胞的處理速度。隨著融入更多的訓練數據以及對架構進一步優化,PASSAGE有潛力構建空間轉錄組學的基礎性人工智能算法模型。中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦研究員、北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)/昌平實驗室高歌教授和曹智杰博士為該論文共同通訊作者,實驗室二年級碩士研究生郭臣凱與北京大學生命科學學院博士生夏辰睿為論文的共同第一作者。研究工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國博士后基金、基因功能研究與操控全國重點實驗室、北京未來基因診斷高精尖創新中心和昌平實驗室的支持。論文鏈接代碼鏈接圖 1PASSAGE模型的結構示意圖圖2 ?A)PASSAGE在乳腺癌案例中成功學習到良好的切片級表征與所識別的表型關聯空間特征?B)PASSAGE在乳腺癌案例中成功學習到與表型關聯空間特征高度關聯的基因集

2025-02-14

-

廣州健康院破解細胞凋亡新機制

2025年2月13日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院副研究員孫益嶸團隊和美國加州大學洛杉磯分校合作在Cell Death & Differentiation期刊發表題為“STING directly interacts with PAR to promote apoptosis upon acute ionizing radiation-mediated DNA damage”,證實了干擾素基因刺激因子(STING)蛋白可以通過一個全新的路徑(PARP1-PAR-STING)促進細胞凋亡。研究人員通過體內和體外實驗研究了STING如何響應DNA輻射損傷,輻射導致的 DNA損傷可以激活PARP1蛋白,進而誘導PAR(多聚核糖)的過度合成,從而觸發STING蛋白介導的細胞死亡。對于STING基因缺陷的小鼠,對其腹部輻射后,相對于正常小鼠,存活率提升5倍,從11%躍升至67%,腸道病理損傷顯著減輕。通過給予低劑量的PARP1抑制劑PJ34來下調PAR的合成,則可以抑制STING激活,可以觀察到類似于在STING基因缺陷小鼠中觀察到的現象。這些結果揭示了PARP1-PAR-STING通路在輻射誘導的細胞凋亡途徑中的關鍵作用。該研究是對STING響應DNA損傷機制的全新認識,顛覆傳統認知,證明STING響應DNA損傷可不依賴于cGAMP而是直接與DNA損傷誘導的高濃度PAR相互作用,為抗輻射損傷提供全新思路。中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院副研究員孫益嶸、加州大學洛杉磯分校助理教授Saba R. Aliyari為本論文的共同第一作者,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院副研究員孫益嶸及加州大學洛杉磯分校教授程根宏為通訊作者。該項目得到了天津市合成生物學重大專項以及廣東省自然科學基金的支持。論文鏈接PARP1-PAR-STING介導的細胞凋亡模式圖

2025-02-14

-

南海所?|?南海發現方頭魚新物種

中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)聯合浙江大學和中國海洋大學的研究者在南海發現魚類新物種——幽靈方頭魚Branchiostegus sanae (圖1),近日在經典分類學雜志ZooKeys上正式發表。這是首個由我國科研工作者發現的方頭魚類新物種。本研究第一作者為中國科學院南海海洋研究所碩士研究生黃皓晨,中國科學院南海海洋研究所研究員柯志新、中國海洋大學水產學院實驗師張弛為論文共同通訊作者。圖1 幽靈方頭魚Branchiostegus sanae圖片方頭魚類是南海重要的經濟魚種,因其頭部形似馬頭,在不少地區有“馬頭魚”的俗稱。此新物種早已被南海沿海漁民熟識,由于其極為特殊的面部條紋,漁民稱其為“鬼馬(頭魚)”,這也是幽靈方頭魚中文名的來源。本物種的拉丁名來自宮崎駿的動漫《幽靈公主》中的主角San,幽靈方頭魚眼下紅色的條紋與San臉部的圖案非常神似(圖2)。圖2?方頭魚新種與宮崎駿卡通人物San(轉自www.discoverwildlife.com)方頭魚主要分布在印太地區的熱帶和亞熱帶海域,在南海漁獲物中比較常見,加上本次發現的新種,我國海域總共分布有6個種(圖3),但由于其棲息深度普遍較深,目前對這一類群的科學研究相對較少。本次發現的幽靈方頭魚形態與其它方頭魚明顯不同,眼下具備鮮艷的紅色條帶,體表有暗灰色縱向條紋,尾部平截。基于線粒體Cyt b、COI和12S rDNA的基因系列系統進化分析顯示,幽靈方頭魚與其他種類的遺傳分化程度也極高(圖4)。雖然目前獲取的標本都采集自海南陵水至西沙群島之間的海域,但推測幽靈方頭魚在南海西北部的陸坡區域應均有分布。該物種體長可以輕易超過40厘米,是近年來少見的中大型魚類新種。圖3 我國分布的方頭魚種類圖4 基于Cyt b、COI和12S rDNA基因系列構建的方頭魚屬系統發育樹相關工作得到國家自然科學基金、南海海洋所基礎前沿與創新發展項目以及廣東省科技計劃項目等支持。相關論文信息:Huang HC,Chen JX,Ke ZX*,Zhang C*. 2025. Branchiostegus sanae,a new species of deepwater tilefish (Eupercaria,Branchiostegidae) from the South China Sea. ZooKeys,1227,129-142.文章鏈接:https://zookeys.pensoft.net/article/130512/

2025-02-13

-

亞熱帶所在反芻動物微生物與宿主協同發育模式研究取得新進展

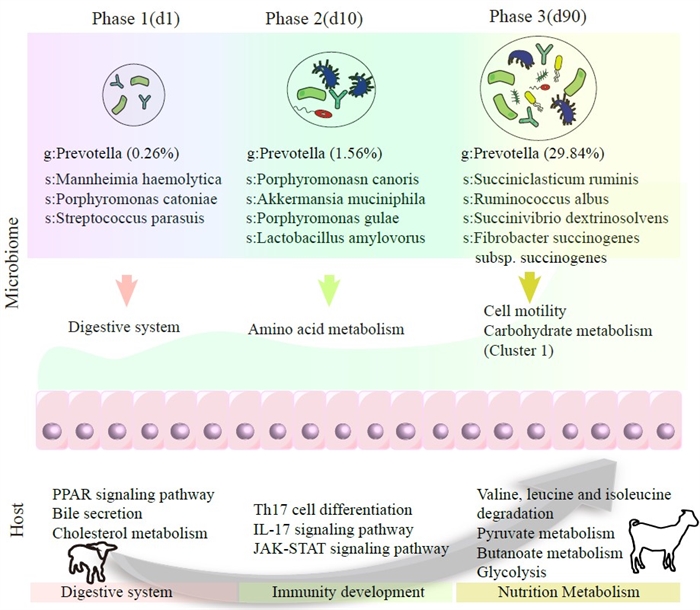

?中國科學院亞熱帶農業生態研究所畜禽健康養殖與農牧復合生態研究中心譚支良研究員團隊在反芻動物微生物-宿主互作機制研究領域取得重要進展。團隊通過構建山羊發育模型,首次系統揭示了瘤胃粘膜微生物與宿主上皮細胞的階段性協同發育規律,相關成果以Microbiome-host co-oscillation patterns in shaping ruminal ecosystem from birth to puberty in a goat model為題發表于SCIENCE CHINA-Life Sciences。中國科學院亞熱帶農業生態研究所畜禽健康養殖與農牧復合生態研究中心譚支良研究員團隊在反芻動物微生物-宿主互作機制研究領域取得重要進展。團隊通過構建山羊發育模型,首次系統揭示了瘤胃粘膜微生物與宿主上皮細胞的階段性協同發育規律,相關成果以Microbiome-host co-oscillation patterns in shaping ruminal ecosystem from birth to puberty in a goat model為題發表于SCIENCECHINA-Life Sciences。作為反芻動物的"發酵工廠",瘤胃依靠微生物-宿主的精密互作實現植物纖維資源的高效轉化。其中,粘膜附著微生物通過與宿主上皮細胞的直接互作,在營養代謝和免疫調控中發揮關鍵作用。然而,從新生到反芻成熟階段,宿主-微生物互作網絡的動態變化仍尚不清晰。因此,本研究采用轉錄組和擴增子等技術和構建互作網絡等分析手段,解析了從1日齡到90日齡的協同發育模式(圖1)。(1)粘膜菌群呈現“病原相關→粘液降解→纖維分解”的演替路徑。1日齡以Mannheimia等條件致病菌為主(占39.7%),10日齡Akkermansia muciniphila等粘液降解菌顯著富集(21.4%),至90日齡形成以Succiniclasticum ruminis等纖維分解菌為特征(58.3%)的成熟群落;(2)宿主粘膜呈現“免疫啟動→屏障塑造→代謝成熟”的發育軌跡。1日齡以先天免疫相關基因(TLR2/4、IL-17A、CXCL1/2/3等)高表達為主,10日齡則以粘液代謝核心基因(GCNT3、GAL3ST1)上調和抗氧化防御信號通路(JAK-STAT)激活為特征,至90日齡形成以代謝相關基因(ACADS、BDH1、HDAC)為主導的代謝網絡;(3)菌群-宿主互作呈現階段特異性模式,即在早期主要強調消化和免疫發育(如,Mannheimia等病原相關菌通過脂多糖-TLR4軸激活宿主固有免疫應答;菌群刺激Th17細胞分化,觸發IL-17/JAK2-STAT3通路保護早期粘膜完整性),而在后期則側重于增強營養代謝(如,纖維分解菌Succiniclasticum ruminis通過琥珀酸分流途徑提升丙酸產量,誘導宿主丁酸代謝酶基因BDH1上調)。總之,瘤胃粘膜微生物與宿主的協同互作共同塑造了瘤胃生態系統。此研究得到了中國科學院戰略性先導科技專項子課題、西藏中央引導地方資金配套項目-西藏高寒區生態草牧業科技示范、湖南省自然科學基金和湖南省科技創新計劃的聯合資助。論文鏈接微生物與宿主協同發育模式

2025-02-13

-

亞熱帶生態所在反芻動物后腸道低甲烷排放性狀形成的氫代謝機制研究取得新進展

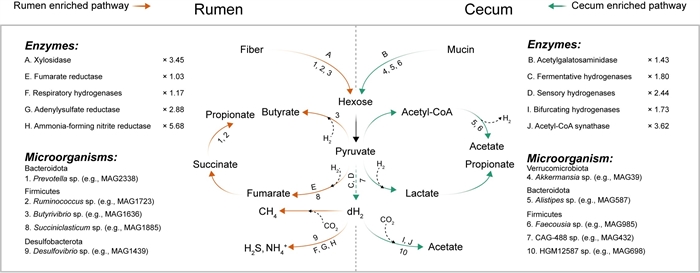

近日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所畜禽健康養殖與農牧復合生態研究中心譚支良研究員領銜的農牧復合草食家畜健康高效養殖與生態服務研究團隊在微生物學權威期刊Microbiome。近日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所畜禽健康養殖與農牧復合生態研究中心譚支良研究員領銜的農牧復合草食家畜健康高效養殖與生態服務研究團隊在微生物學權威期刊Microbiome(一區TOP,IF=13.8)發表了題為Reductive acetogenesis is a dominant process in the ruminant hindgut的研究文章。該研究以山羊為研究對象,應用轉錄組、擴增子和宏基因組測序技術,結合體外驗證試驗,揭示了反芻動物后腸道盲腸低甲烷排放性狀的形成機制。反芻動物是畜牧業的支柱產業,也是最早被馴化用于生產的動物。它們擁有一套獨特的消化系統,通過依賴消化道內的微生物降解植物性飼料產生揮發性脂肪酸,從而為動物提供基本的能量來源,同時也是農業活動最大的甲烷排放源。反芻動物消化道由多個胃室(如瘤胃)和后腸(如盲腸)組成。盡管瘤胃和盲腸都是以厭氧發酵為主,超過90%的甲烷是在瘤胃中產生。盲腸具有低甲烷排放的典型特征,但其微生物組成和代謝功能尚不明晰。本研究系統性地比較了瘤胃和盲腸微生物的組成、代謝功能和活性(圖1)。瘤胃富集了以Prevoltella,Ruminococcus和Butyrivbrio為代表的微生物,提高了纖維降解和丙酸生成能力,促進了甲烷菌增殖和甲烷生成。同時瘤胃中溶解氫濃度較低,這可能由于氫營養型產甲烷菌、富馬酸鹽還原菌(Succiniciasticum)、硝酸鹽還原菌(Desulfovibrio)對氫氣消耗的增強。盲腸富集了以Akkermansia,Alistipes和Faecousia為代表的粘蛋白降解菌,增強了微生物對宿主來源糖類的利用能力,并促進了乙酸生成。此外,盲腸中還富集了發酵產氫細菌和以HGM1287為代表的甲酸依賴型同型產乙酸菌新譜系。比較基因組發現盲腸中富集到的同型產乙酸菌在系統發育和功能上與瘤胃中的菌群存在顯著差異。通過對不同反芻動物物種的瘤胃和盲腸比較,進一步證實了同型產乙酸是反芻動物后腸道微生物的重要代謝過程。因此,同型產乙酸成為盲腸低甲烷排放和氫能高效利用的關鍵微生物種群。此研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的支持,亞熱帶生態所博士生李秋爽和2021級碩士霍家斌為本論文共同第一作者,王敏研究員為通訊作者。論文鏈接反芻動物瘤胃和盲腸微生物的碳水化合物和氫代謝途徑示意圖

2025-02-11

-

廣州地化所楊振、李鑫等-JGR:華南右江盆地巖石圈水化及減薄的大地電磁觀測證據

水通過改變地幔巖石物理和化學性質,深刻影響大陸巖石圈的構造演化和地球動力學過程,同時還在地質資源和災害形成中扮演重要角色。由于地球內部的不可入性及深部樣品的稀缺性,目前我們對地幔的實際含水量分布仍所知甚少。由于地幔主要礦物的電阻率對水的存在和含量變化非常敏感,利用大地電磁(MT)等電磁感應測深方法獲取的地幔電阻率信息可以為約束其含水量空間分布提供關鍵約束。在過去,研究者們在利用觀測電阻率約束上地幔含水量時通常僅考慮單一橄欖石礦物,而忽略了其他NAMs礦物(如輝石、石榴石)及含水礦物(如金云母)對電阻率的影響,因而嚴重制約了估算結果的準確度。針對上述科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所地球物理學科組博士后楊振,在李鑫副研究員和鄧陽凡研究員的指導下,聯合重慶大學、中國科學院地質與地球物理研究所及哈佛大學的合作者,利用一條長約600千米、南北向橫穿華南大陸西南部的MT觀測剖面(圖1),構建了近地表至軟流圈頂部的可靠巖石圈電阻率結構(圖2),并進一步結合研究區內其他地球物理、巖石學觀測信息及不同地幔礦物電阻率實驗室測量數據,對巖石圈地幔的含水量進行了定量化研究。取得了以下主要進展:(1)右江盆地的高電阻率巖石圈整體較薄(~100 千米),且被一系列與地表大型斷裂帶重合的局部低阻異常所分割(圖2b),其巖石圈地幔的含水量在~55千米深度處達到最大值(~200 ppm),并隨深度增大而逐漸降低(圖3c)。上述含水量估值與前人通過天然地幔包體測量得到估算結果大致吻合。(2)揚子克拉通巖石圈的電性結構與右江盆地截然不同,整體上表現為一個巨厚的,高電阻率異常體(圖2b),其最大含水量不超過40 ppm,代表了一個幾乎干燥的、未經顯著改造的克拉通巖石圈(圖3f)。(3)結合區域構造背景信息,我們推測右江盆地巖石圈地幔的高含水量可能與周緣俯沖板片的長期脫水及交代作用有關。上述過程不僅控制了華南大陸的巖石圈結構及組分演化,同時可能與右江盆地內大型金屬礦床的形成密切相關(圖4)。圖1?(a) 華南地塊區域構造背景;(b)大地電磁剖面位置及構造信息;橙色五角為新生代包體位置;(c) 右江盆地地表巖性、主要斷裂帶及金屬礦床分布圖2 (a)沿剖面布格重力異常分布;(b)電阻率結構模型;(c)前人通過多類地球物理數據所構建的溫度結構模型圖3?右江盆地(上)及揚子克拉通(下)巖石圈溫度、電阻率及含水量隨深度變化情況。(a和d)?溫度-深度剖面;紅色實線所示為干燥和含水條件下橄欖巖的固相線;綠色實線所示為地球物理約束得到的溫度-深度剖面;藍色方塊、圓圈和五角星代表華夏地塊新生代地幔包體估算得到的溫壓數據;(b和e)?電阻率-深度剖面(灰色及黑色實線);彩色實線為不同礦物電阻率實驗模型預測得到的電阻率-深度剖面;(c和f) 不同礦物電阻率實驗模型計算得到的含水量-深度剖面;不同顏色圓圈代表新生代包體測量所得到的華夏地塊巖石圈地幔含水量值圖4?右江盆地巖石圈地幔水化及減薄機制示意圖相關成果發表于國際學術期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》。本研究由國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金以及中國科學院廣州地球化學研究所“十四五”自主項目聯合資助。論文信息:Yang,Z.(楊振),Li,X.*(李鑫),Deng,Y. (鄧陽凡),Yu,N.(余年),Kong,W.(孔文新),Chen,M.(陳明昊),Chen,Y.(陳赟),Bai,D. H.(白登海),Teng,J. W. (滕吉文) (2025). Magnetotelluric evidence for lithospheric hydration and thinning beneath the Youjiang Basin in southwestern China. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,130,e2024JB029650. DOI: 10.1029/2024JB029650.論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JB029650

2025-02-10

-

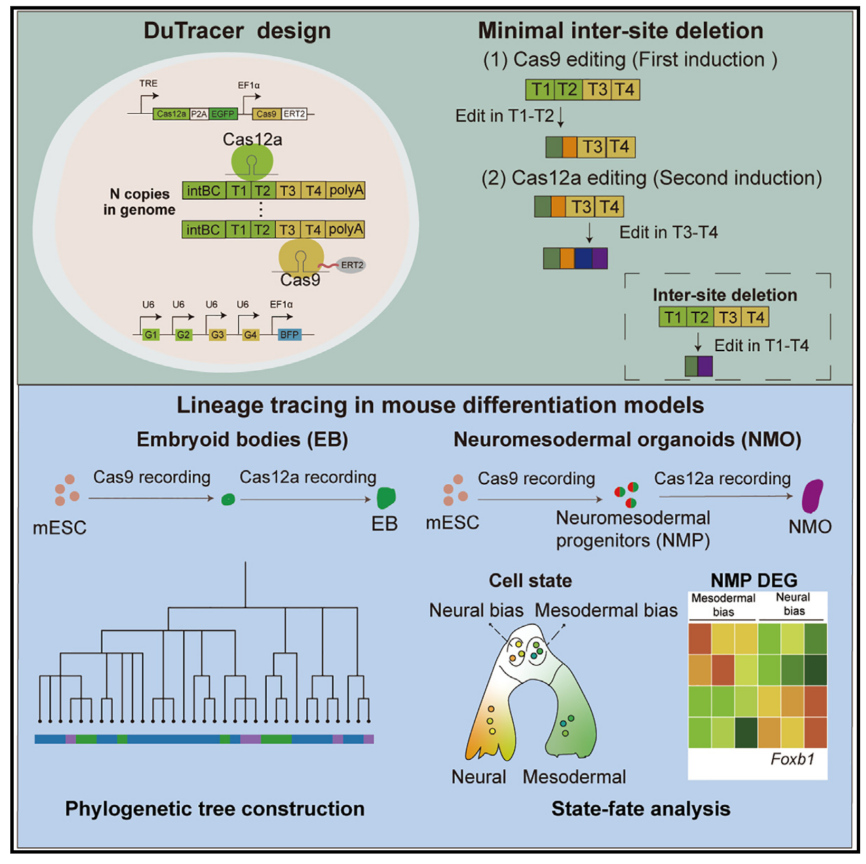

廣州健康院開發新型單細胞譜系追蹤技術,揭秘細胞命運之謎

2025年1月28日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦研究團隊在《細胞·報告》(Cell Reports)發表重要研究成果,成功開發出名為“DuTracer”的新型單細胞譜系示蹤技術。該技術通過巧妙結合兩種基因編輯工具CRISPR-Cas9和Cas12a,顯著提升了細胞譜系追蹤的精度和深度,為解析胚胎發育、器官再生及疾病機制提供了全新工具。2025年1月28日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦研究團隊在《細胞·報告》(Cell Reports)發表重要研究成果,成功開發出名為“DuTracer”的新型單細胞譜系示蹤技術。該技術通過巧妙結合兩種基因編輯工具CRISPR-Cas9和Cas12a,顯著提升了細胞譜系追蹤的精度和深度,為解析胚胎發育、器官再生及疾病機制提供了全新工具。在生物學中,細胞譜系示蹤類似于繪制“細胞家族樹”,可追溯細胞從起源到分化的完整歷程。傳統方法常因技術限制導致信息記錄不全,而基于CRISPR的基因編輯技術雖提高了分辨率,卻存在“靶點間大片段刪除”的難題——這如同在記錄家族歷史時丟失了關鍵代際信息。 ?DuTracer的創新之處在于同時利用Cas9和Cas12a兩種核酸酶,并通過控制它們的激活時間,有效避免多靶點同時編輯引發的干擾。實驗顯示,該技術在小鼠胚胎干細胞和類器官模型中成功降低了90%以上的有害刪除事件,記錄的細胞分裂層級更深,能更精準地還原細胞分化路徑。研究團隊在HEK293T細胞和小鼠胚胎類器官中驗證了DuTracer的性能。結果顯示,該技術不僅能清晰區分心臟細胞的不同起源(如第一心域和第二心域),還首次揭示了“神經中胚層前體細胞(NMPs)”的分化偏好性。例如,轉錄因子Foxb1被確認為促進NMP向神經譜系分化的關鍵調控因子,其缺失會導致神經發育受阻,而中胚層特征增強。彭廣敦研究員表示:“DuTracer為單細胞水平的譜系追蹤設立了新標準。它不僅適用于胚胎發育研究,未來還可用于解析癌癥轉移、器官再生等復雜過程。”團隊計劃進一步優化技術,探索其在人類類器官和動物模型中的應用。論文通訊作者為中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦研究員,第一作者為助理研究員陳城、博士后廖遠鑫和博士生朱淼。研究獲國家重點研發計劃、國家自然科學基金及廣東省基礎與應用基礎研究基金等項目支持。論文鏈接DuTracer設計及其在類器官中的應用示意圖

2025-02-10

-

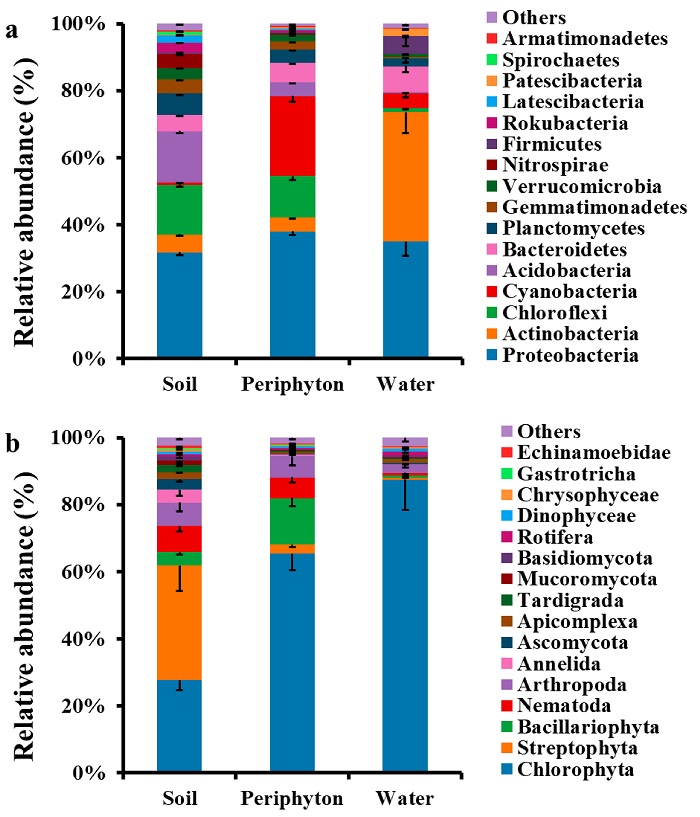

亞熱帶典型小流域稻田周叢生物中微生物來源和群落構建機制取得進展

稻田周叢生物是生長于稻田土壤表面的微生物聚集體,主要由細菌、藻類、真菌和原生動物等組成,在氮磷養分循環過程,特別是在面源污染中起重要作用。稻田周叢生物是生長于稻田土壤表面的微生物聚集體,主要由細菌、藻類、真菌和原生動物等組成,在氮磷養分循環過程,特別是在面源污染中起重要作用。明確稻田周叢生物中微生物來源及群落構建過程,可以為調控稻田周叢生物的生長,從而服務于稻田面源污染防控和固碳減排。本研究采集了亞熱帶典型小流域范圍內的水稻田土壤、田面水和周叢生物樣本,利用擴增子測序、SourceTracker和iCAMP分析了土壤和田面水微生物對周叢生物微生物來源的貢獻及其構建機制。研究結果表明,周叢生物廣泛分布于水稻田中,且與稻田土壤相比,其細菌α多樣性較低,而真核生物多樣性較高;周叢生物中含有豐富的藍藻(13.5-33.5%)、綠藻(23.3-90.0%)、硅藻(5.4-40.9%)和線蟲(1.3-17.3%)。與土壤相比,田面水是周叢生物中真核生物更重要的來源(63.7% vs. 10.0%);田面水和土壤對周叢生物中細菌的來源貢獻相當(38.4% vs. 41.6%)。周叢生物微生物群落的構建主要受同質選擇、擴散限制和生態漂移的驅動;同質選擇(50.9%)對真核生物群落的構建更為重要,而隨機過程(即擴散限制和漂移,61.5%)對周叢生物細菌群落的構建更為重要。土壤銨氮和Olsen-P對周叢生物中的真核生物和細菌群落組成有重要影響。本研究結果揭示了稻田土壤、田面水和生態過程在塑造稻田周叢生物微生物群落中的作用,表明可以通過改善土壤和田面水養分條件來優化周叢生物微生物組成,為防控稻田面源污染提供了一個新的視角。相關研究成果以Origin and assembly characteristics of periphyton microbes in subtropical paddy fields: A case study in Tuojia catchment in Southern China為題發表在國際著名土壤學期刊Applied Soil Ecology上,沈健林研究員為論文通訊作者,李宗明和何杰為共同第一作者。本研究得到了國家自然科學基金、湖南省杰出青年基金和青促會優秀會員基金等項目的共同資助。論文鏈接稻田土壤、周叢生物和田面水中細菌(a)和真核生物(b)在門水平的微生物群落組成周叢生物中細菌(a)和真核生物(b)微生物來源貢獻不同生態過程對細菌(a)和真核生物(b)群落組裝的貢獻

2025-01-28

-

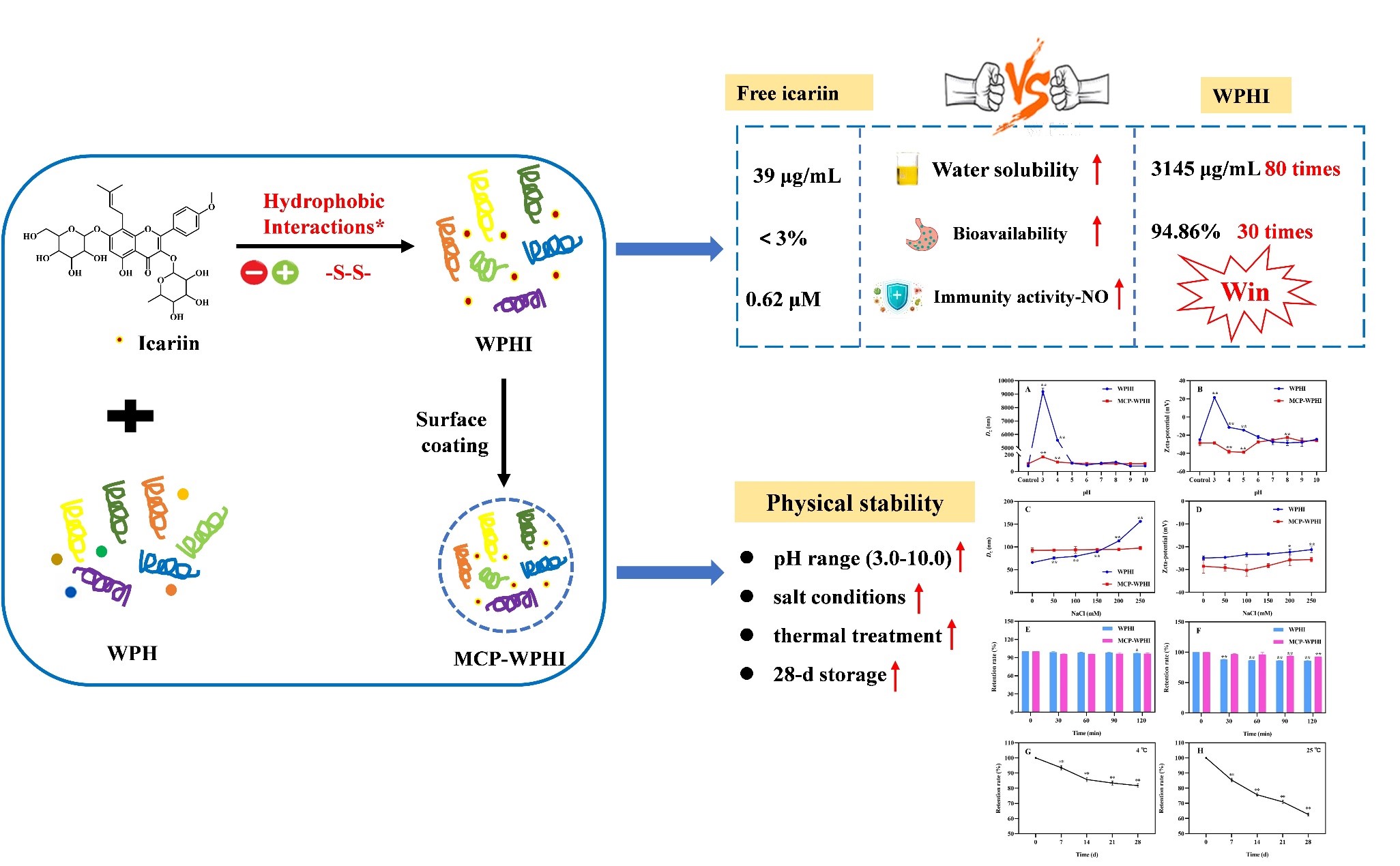

華南植物園對淫羊藿苷的穩態化研究取得進展

淫羊藿苷是傳統中藥淫羊藿(Epimedium brevicornum Maxim.)的主要活性成分,具有抗腫瘤、抗炎、抗氧化、神經保護等多種生物活性,在治療和預防骨質疏松、神經性及心血管疾病方面效果顯著。近年來,淫羊藿苷因其廣泛的生物活性和良好的藥用價值一直受到研究者的極大關注。然而,淫羊藿苷的水溶性差和口服生物利用度低,極大地限制了其在功能食品及醫藥領域的應用,解決該問題對推進淫羊藿苷在產業上的應用具有重大意義。中國科學院華南植物園果蔬保鮮與加工團隊利用豆奶為荷載材料,構建富含淫羊藿苷的豆奶納米復合體系,增加了淫羊藿苷的溶解性和生物利用度;并結合超聲改性和超高壓處理,提高了豆奶-淫羊藿苷納米復合物的穩定性。以上研究表明蛋白基納米復合物可能是解決淫羊藿苷較低水溶性和生物利用度的有效策略之一。然而,以上方法仍存在一些缺陷,如使用有機溶劑,且納米復合物荷載容量低。在后續的研究中,該團隊通過限制性胰蛋白酶解技術獲得了具有較高免疫活性及較好界面活性和荷載能力的核桃蛋白水解物,并且通過簡便環保的pH驅動方法構建核桃蛋白水解物-淫羊藿苷納米粒子。在該體系中,淫羊藿苷的水溶性和生物利用度分別提高了80倍和30倍,并進一步研究了該納米體系可能的形成機制。然而,由于蛋白質自身的理化性質,該納米粒子的鹽離子、貯存及在低pH值穩定性較差。因此,研究團隊通過添加仙草多糖對納米粒表面進行涂層,構建三元納米復合物,提高了納米粒子的穩定性,進一步拓展其在產業中的應用范圍(圖1)。該研究為異戊烯基類黃酮的穩態化研究提供了思路。相關研究成果分別發表在食品領域知名期刊Ultrasonics Sonochemistry(《超聲化學》)、International Journal of Biological Macromolecules(《國際生物大分子雜志》)、Food Science and Human Wellness(《食品科學與人類健康》)和Journal of the Science of Food and Agriculture(《食品和農業科學雜志》)上。華南植物園的博士研究生王金萍為第一作者,華南植物園楊寶研究員和溫玲蓉副研究員為通訊作者。相關研究得到了中國科學院青年創新促進會、國家自然科學基金面上項目、廣東省科技計劃項目等項目的資助。相關論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2022.106230https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.137913https://doi.org/10.26599/FSHW.2022.9250083https://doi.org/10.1002/jsfa.13666圖. 核桃蛋白水解物-淫羊藿苷納米粒子(WPHI)的復合作用及其三元納米復合物(MCP-WPHI)的穩定性分析。<!--!doctype-->

2025-01-26

国产精品v片在线观看不卡|

国产精品一区二区久久不卡|

日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久

|

精品国产福利在线观看|

久久久久久亚洲精品中文字幕

|

久久这里的只有是精品23|

中文字幕精品视频|

99热精品久久只有精品30|

亚洲日本精品一区二区|

久久99热精品免费观看动漫|

久久九九有精品国产23百花影院|

综合国产精品第一页|

91麻豆精品国产|

伊人久久精品无码二区麻豆|

一本一本久久A久久综合精品|

国产在线观看一区精品|

99re这里只有精品国产精品|

91精品国产福利在线导航|

99精品视频免费|

国产乱子伦精品无码码专区|

久久青青草原精品影院|

国产精品水嫩水嫩|

久热香蕉精品视频在线播放|

久久99国产精品一区二区|

国产精品99精品无码视亚|

久久91精品国产91久久麻豆|

国产美女精品一区二区三区|

国产精品美女一区二区视频|

亚洲精品无码久久久影院相关影片|

国内精品久久久久伊人av|

麻豆精品成人免费国产片|

无码国内精品人妻少妇蜜桃视频|

91精品国产免费久久国语蜜臀

|

中文字幕在线精品|

国产精品日韩AV在线播放|

久久精品国产久精国产思思|

99视频全部免费精品全部四虎|

亚洲AV无码精品国产成人|

国产精品久久精品视|

国产精品igao视频|

久久青青草原国产精品免费|