-

華南植物園發表紫苞芭蕉和朝天蕉的首個染色體水平基因組

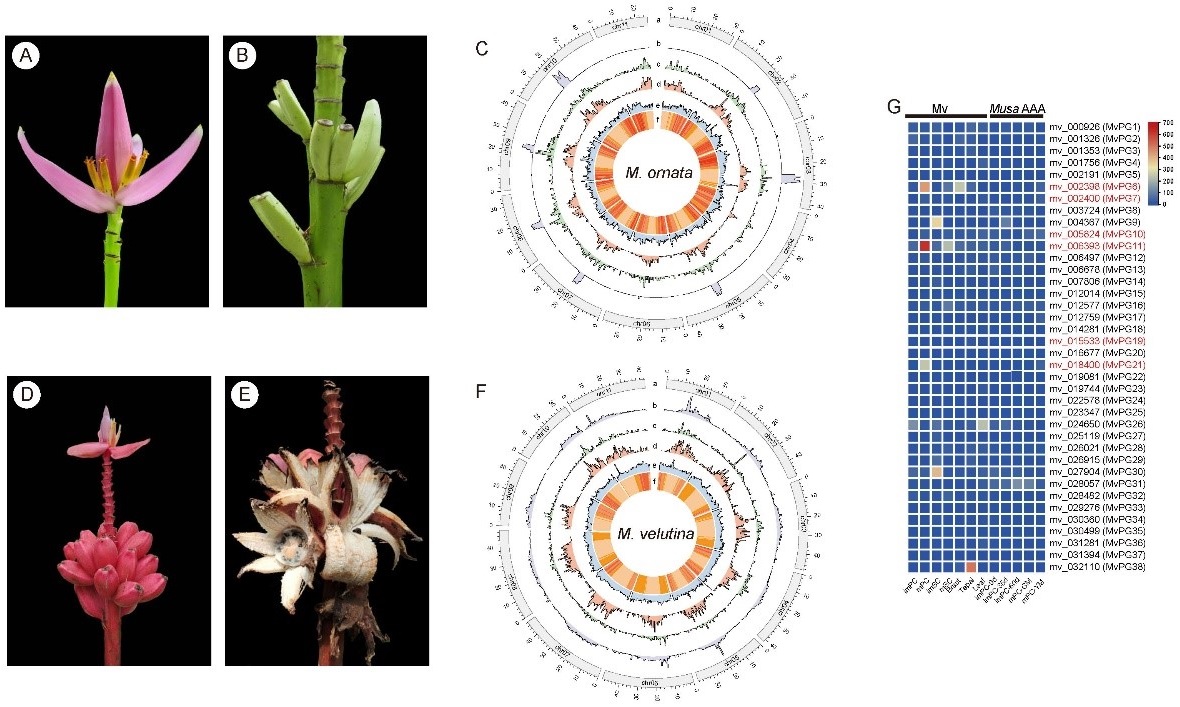

????芭蕉屬包含70多個物種,廣泛分布于亞洲和大洋洲的熱帶、亞熱帶地區。其中,小果野蕉及其與芭蕉屬其它物種雜交產生的后代構成了當今多種多樣的香蕉栽培品種;而玫瑰紅蕉、阿希蕉、紫苞芭蕉(圖中A和B)和朝天蕉(圖中D和E)等則是熱帶地區重要的園藝觀賞植物。隨著三代測序技術的不斷發展,越來越多的高質量植物基因組得以發表,這大大促進了作物育種和園藝植物的改良。雖然芭蕉屬具有重要的經濟價值,但是目前園藝觀賞植物、香蕉栽培品種及其野生近緣物種的基因組資源仍然十分匱乏,影響了后續生物學性狀解析和基因功能研究。????中國科學院華南植物園植物科學研究中心肖天文等科研人員研究結合Oxford Nanopore和Hi-C測序技術成功組裝了紫苞芭蕉(Musa ornata,Mo)和朝天蕉(Musa velutina,Mv)染色體水平的基因組。Mo和Mv的基因組大小分別為427.85 Mb和478.10 Mb,contig N50分別為12.88 Mb和18.18 Mb,BUSCO指數分別為98.08%和98.51%,Illumina讀長比對率分別為95.55%和94.29%,序列均掛載到11條染色體上(圖中C和F)。Mo和Mv的基因組中,重復序列占比分別為46.70%和50.91%。基因注釋結果顯示,Mo和Mv分別含有39177和31256個蛋白質編碼基因,781和990個tRNA。基因組共線性結果顯示sect. Musa內物種間的共線性良好,但是相比于小果野蕉和Mv,Mo的chr04存在大片段倒置和易位。????該研究對朝天蕉未成熟和成熟開裂的果皮進行了轉錄組測序,隨后的差異表達基因分析和GO富集分析表明成熟果皮中的上調基因主要與細胞壁和細胞外區域的糖類代謝有關。多聚半乳糖醛酸酶(polygalacturonase,PG)基因家族表達水平分析表明,朝天蕉的MvPG6、MvPG11和MvPG21等PG基因在成熟果皮中表達水平明顯高于其它組織(圖中G),這些PG基因的高表達可能導致了朝天蕉果皮開裂。此外,研究還鑒定了與Mo和Mv果皮和苞片著色有關的花青素合成通路中的關鍵基因。????相關研究成果已近期在線發表國際學術期刊Horticulture Research(《園藝研究》)上。華南植物園博士后肖天文為論文第一作者,黃慧潤副研究員和王崢峰研究員為論文共同通訊作者。華南植物園劉潼儉助理研究員、葛學軍研究員等參與相關研究。該研究得到國家自然科學基金的資助。文章鏈接:https://doi.org/10.1093/hr/uhae079圖. 紫苞芭蕉和朝天蕉的花果、基因組信息及PG基因在不同組織中的表達水平。注:A、B、C為紫苞芭蕉,D、E、F為朝天蕉;imPC,未成熟果皮;mPC,成熟果皮;imSC,未成熟果肉;mSC,成熟果肉;imPC-0d,剛長出來的未成熟果實的果皮;imPC-35d,發育35天的未成熟果實的果皮;imPC-60d,發育60天的未成熟果實的果皮;mPC-GM,成熟果實的果皮(黃綠色);mPC-YM,果實成熟后用乙烯處理,再取其黃色果皮。

2024-06-05

-

廣州健康院許永團隊在靶向CBP/p300的降解劑領域再獲進展

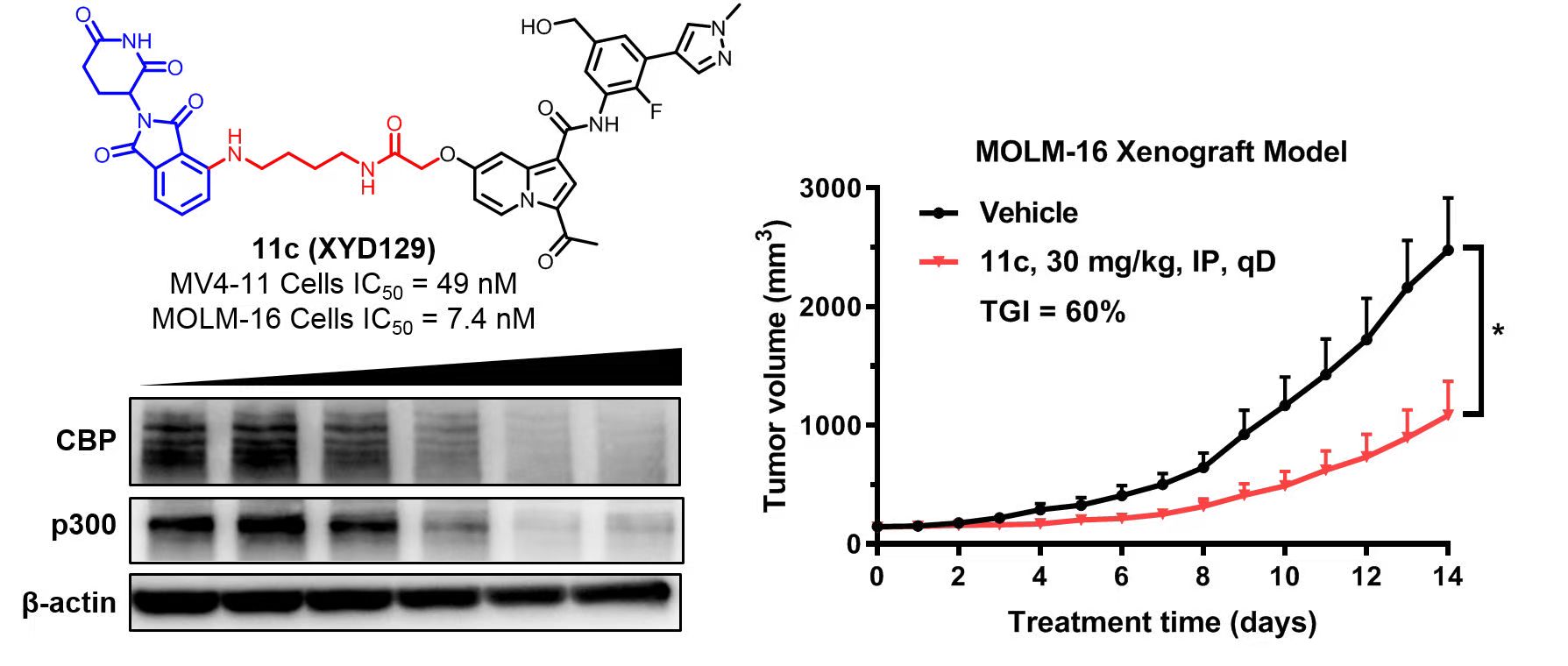

近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院許永團隊以“Discovery of a Promising CBP/p300 Degrader XYD129 for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia”為題在美國化學會(ACS)期刊Journal of Medicinal Chemistry上報道了一系列新型的、高效的靶向CBP/p300的PROTAC降解劑,可用于AML的治療。急性髓系白血病(Acute myeloid leukemia,AML)是成人發病率最高的一類白血病。目前,AML的治療并不理想。因此,臨床上亟需開發出新的藥物用于AML的治療。近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院許永團隊以“Discovery of a Promising CBP/p300 Degrader XYD129 for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia”為題在美國化學會(ACS)期刊Journal of Medicinal Chemistry上報道了一系列新型的、高效的靶向CBP/p300的PROTAC降解劑,可用于AML的治療。此研究是該團隊在之前報道的CBP/p300的PROTAC降解劑XYD190/XYD198(J. Med. Chem. 2024)基礎上的又一突破進展。近年來,蛋白降解靶向嵌合體(PROteolysis TArgeting Chimeras,PROTAC)技術得到了快速發展,目前已有大量PROTAC分子進入臨床研究。相比于傳統小分子僅作用于單一結構而言,PROTAC分子可使靶蛋白降解,完全失去致癌活性。環磷酸腺苷反應元件結合蛋白(CREB)結合蛋白(CREBBP,CBP)及其高度同源的腺病毒EA1結合蛋白(EP300,p300)是包含組蛋白乙酰轉移酶(Histone Acetyltransferase,HAT)結構域和溴結構域的多功能結構域蛋白,并與包含AML在內的多種癌癥的發生發展相關。目前,所報道的小分子抑制劑僅單獨作用于CBP/p300的HAT結構域或溴結構域,無法完全消除其致癌功能。許永團隊長期致力于CBP/p300的研究,并獲得了系統性成果(Eur. J. Med. Chem. 2018;Acta Pharmacol. Sin. 2019;J. Med. Chem. 2022;J. Med. Chem. 2018;Bioorg. Chem. 2024)。本研究將課題組前期開發的高活性、高選擇性的CBP/p300小分子抑制劑Y08207作為靶蛋白配體,沙利度胺作為E3連接酶CRBN配體,設計并合成了一系列具有新穎結構的CBP/p300 PROTAC分子(圖1),可用于AML的治療。通過系統的構效關系研究和生物活性評價,最終發現高活性的CBP/p300降解劑XYD129(圖2)。該降解劑能有效結合CBP/p300和CRBN,并形成穩定的三元復合物。XYD129可抑制AML細胞系MV4-11和MOLM-16的增殖(IC50分別為49 nM和7.4?nM),并通過蛋白酶體途徑降解CBP和p300蛋白(圖2)。在MOLM-16小鼠異種移植瘤模型中,XYD129可顯著抑制小鼠體內腫瘤的生長(TGI = 60%)(圖2)。本研究為AML的治療提供了新的候選藥物。廣州健康院許永研究員、吳錫山副研究員和國科寧波生命與健康產業研究院向秋萍副研究員為本論文的共同通訊作者。沈陽藥科大學聯合培養博士研究生吳天幫,廣州健康院博士研究生胡建康以及廣州醫科大學聯合培養碩士研究生趙肖凡為本論文的共同第一作者。該研究得到了國家重點研發計劃,國家自然科學基金,廣東省基礎與應用基礎研究項目,廣州市科技計劃項目,呼吸疾病國家重點實驗室項目,中國科學院青年創新促進會、廣東省“一帶一路”聯合實驗室基金的支持。論文鏈接圖1. 靶向CBP/p300的PROTAC降解劑的設計策略圖2. XYD129的結構及活性數據

2024-06-04

-

長沙市科技重大專項“優質風味豬肉生產及特色湘豬健康養殖關鍵技術” 召開推進會

6月2日,長沙市科技重大專項優質風味豬肉生產及特色湘豬健康養殖關鍵技術推進會在項目牽頭單位中國科學院亞熱帶農業生態研究所召開。6月2日,長沙市科技重大專項“優質風味豬肉生產及特色湘豬健康養殖關鍵技術”推進會在項目牽頭單位中國科學院亞熱帶農業生態研究所召開。項目首席科學家印遇龍院士,湖南農業大學、湖南天府生態農業有限公司、湖南粒豐生物科技有限公司、唐人神集團股份有限公司等單位的專家及項目主要參與人員參加會議。項目負責人李鳳娜研究員匯報了項目的主要研發內容與實施方案,她從“湘豬”肉品質特征成分數據庫構建和內源性有益微生物的篩選鑒定、“湘豬”肉品風味及生產效益提升的精準營養調控技術研發、優質“湘豬”肉品生產關鍵技術集成及示范等方面闡述了項目開展情況,重點介紹了項目的目標與任務,并就項目技術內容進行詳細分解與指標分配。參與人員倪姮佳副研究員匯報了“湘豬”代表品種大圍子豬的研究進展,參與企業天府農業生態有限公司及粒豐生物科技有限公司負責人分別匯報了各自主攻業務及與項目相關的研發進展。印遇龍對項目的實施與目標提出了要求。與會人員圍繞項目已有基礎進行了總結歸納,對后續研發方案以及可能遇到的問題進行了討論。據悉,重大專項是由長沙市政府支持并組織實施,圍繞長沙經濟社會發展的重大關鍵共性技術攻關、重大科技成果轉化而設立的科技計劃專項。根據長科發〔2024〕2號文,2023年度共資助35項,“優質風味豬肉生產及特色湘豬健康養殖關鍵技術”(kh24010015)專項是畜牧養殖領域唯一的獲批項目。該項目立足優質豬肉的生產以及地方豬健康養殖,旨在發揮地方品種豬的優良特性,并為瘦肉型豬的品質提升提供思路。會議現場與會人員合影

2024-06-03

-

廣州能源所在酸堿處理對林木類木質纖維素結構及酶解特性影響的研究方面取得進展

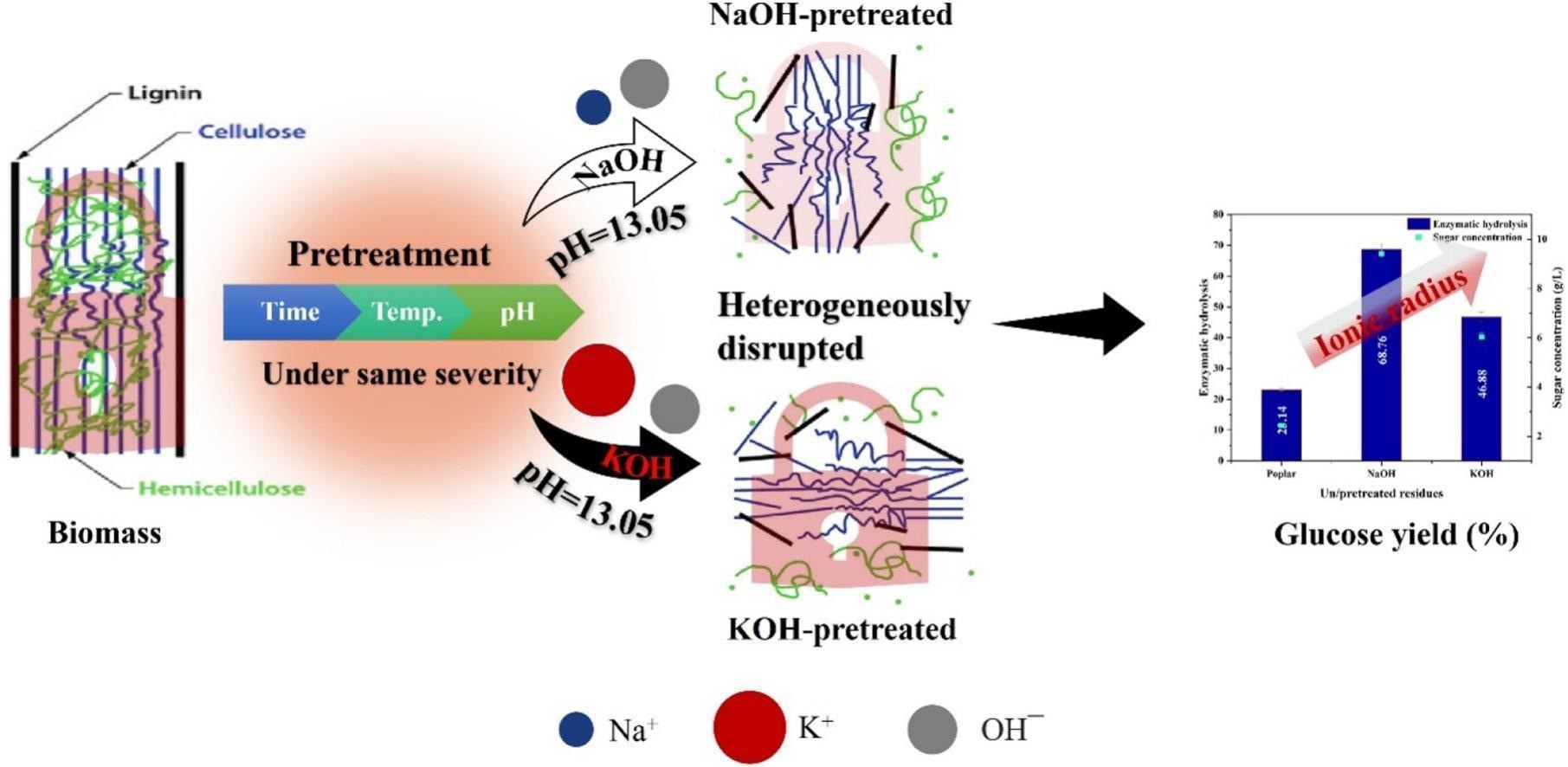

廣州能源所科研人員系統研究了NaOH和KOH兩種堿對楊木結構破壞的影響,深入探討了預處理底物結構與酶解的相關性。研究結果表明,NaOH和KOH在相同的預處理強度(包括時間、溫度和pH值等條件)下對楊木產生不同程度的破壞,從而導致不同的酶解率。木質纖維素生物質是自然界中最豐富的碳基資源,其主要組分纖維素、半纖維素和木質素都可以轉化為高附加值化學品,然而三組分互相纏繞導致木質纖維素結構復雜緊湊,限制了木質纖維素的高效利用。在木質纖維素拆解過程中,通常只考慮預處理方式的影響而忽略試劑本身性質對木質纖維素拆解的影響。實際研究發現,不同的預處理試劑會使木質纖維素的組分發生不均勻降解,從而產生不同的殘渣,最終導致殘渣酶解效率差別巨大。基于此,廣州能源所科研人員系統研究了NaOH和KOH兩種堿對楊木結構破壞的影響,深入探討了預處理底物結構與酶解的相關性。研究結果表明,NaOH和KOH在相同的預處理強度(包括時間、溫度和pH值等條件)下對楊木產生不同程度的破壞,從而導致不同的酶解率。相比之下,NaOH比KOH更能有效地破壞楊木結構,這可能是由于Na+的離子半徑較小(Na+離子半徑為0.95?,K+離子半徑為1.33?),從而可以更好地滲透到楊木中以提高預處理程度。結構分析表明,相比于KOH預處理,NaOH預處理殘渣具有更少的氧化表面、更高可及性的纖維表面和更多的無定型區,均可更有效促進其酶解(圖1)。同時,通過研究NaClO2、NaOH和H2SO4等三種不同酸堿性預處理和酶解殘渣頑抗性,發現預處理渣中較高的β-β′含量和S/G比均不利于酶解。在木質素-碳水化合物復合體中,芐基醚和苯基糖苷鍵與木糖和甘露糖連接,形成了木糖-木質素-葡甘聚糖網絡。該網絡的穩定性、空間位阻性和疏水性可能在確定木質纖維素的頑抗性方面起著關鍵作用(圖2)。以上研究成果發表在期刊Carbohydrate Polymers和International Journal of Biological macromolecules上,廣州能源所博士后Usama Shakeel為第一作者,亓偉研究員和張宇正高級工程師為共同通訊作者。該研究獲得國家重點研發計劃項目和國家自然科學基金項目的資助。相關論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122037;??????????????https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131193圖1.?NaOH和KOH兩種堿對木質纖維素預處理的影響β-β?? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? LCC圖2.?生物質不同組分的頑抗性與酶水解之間相互作用

2024-05-29

-

![]()

華南植物園對植物DNA甲基化的調控研究獲進展

????DNA甲基化是表觀遺傳修飾中的一個重要組成部分,可以通過改變染色質的結構,DNA的穩定性以及DNA和蛋白質的結合程度調控基因表達。在植物DNA甲基化的建立和維持過程中,植物特有的RNA聚合酶V(Pol V)通過轉錄出的非編碼RNA招募一系列下游因子實現對DNA的甲基化。目前,以Pol V為核心的DNA甲基化復合體已經鑒定出了多個組分成員,但作為復合體核心Pol V的轉錄行為如何調控卻并不清楚。同時,植物中獨立進化出的Pol V是否于Pol II存在相互調控也鮮有研究。中國科學院華南植物園農業與生物技術中心陳琛研究團隊最新研究發現,真核生物中保守的Pol II轉錄延伸因子SPT6L能與Pol V在體內形成復合物并共定位于富含轉座子的基因間區(圖1)。SPT6L的缺失導致DNA甲基化水平顯著下降,但卻不影響Pol V在基因組上的結合。進一步研究發現,SPT6L突變并不影響參與決定DNA甲基化水平的一系列因子如DNA甲基轉移酶、去甲基化酶以及小RNA的變化(圖2)。最后,通過對比檢測Pol V的新生轉錄產物,發現SPT6L的缺失顯著降低了Pol V轉錄產物的豐度以及長度(圖3),表明SPT6L在Pol V轉錄延伸過程中發揮重要作用。DNA甲基化通常與基因和轉座子的轉錄沉默緊密相連,有意思的是,本項研究發現Pol V與Pol II在招募轉錄延伸因子SPT6L上呈現競爭關系(圖4),而SPT6L的缺失均能顯著降低Pol II1及Pol V在DNA上轉錄活性(圖3)。這一結果表明Pol II與Pol V對轉錄延伸因子的競爭也可能成為除DNA甲基化外控制基因和轉座子表達的新層次。相關研究成果于近日發表國際學術期刊在Nature Communications(《自然-通訊》)(IF=17.694)上。中國科學院華南植物園劉玉娟博士為文章第一作者,陳琛研究員和王昌虎副研究員為共同通訊作者。此外廣東省農業科學院的舒潔博士、劉軍研究員;華南植物園的張志博士、丁寧博士、劉錦源;加拿大農業部的崔玉海研究員也參與了研究工作。該項研究得到了國家自然科學基金面上項目和青年項目、廣州市科技計劃項目的資助。文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-48940-8圖1. SPT6L和Pol V在體內形成復合物并且共定位于基因間區圖2. SPT6L突變降低DNA甲基化但不影響DNA甲基化組分蛋白因子和小RNA的表達圖3. SPT6L突變降低Pol V的轉錄產物的豐度和長度圖4. Pol II與Pol V在招募SPT6L上存在競爭關系

2024-05-29

-

國家自然科學基金地質聯合基金重點項目“喀斯特關鍵帶土壤-養分多界面流失的水文驅動機制”召開項目啟動會暨學術交流會

5月24日至26日,由中國科學院亞熱帶農業生態研究所牽頭承擔的國家自然科學基金地質聯合基金重點項目喀斯特關鍵帶土壤-養分多界面流失的水文驅動機制啟動會暨學術交流會在環江召開。5月24日至26日,由中國科學院亞熱帶農業生態研究所牽頭承擔的國家自然科學基金地質聯合基金重點項目“喀斯特關鍵帶土壤-養分多界面流失的水文驅動機制”啟動會暨學術交流會在環江召開。來自中國科學院成都山地災害與環境研究所、中國科學院地球化學研究所和亞熱帶生態所等單位的專家,及項目主要參與人員和研究生參加了啟動會。會議由亞熱帶生態所研究員王克林主持。項目負責人、亞熱帶生態所研究員陳洪松首先從立項背景、關鍵科學問題、研究目標與內容、實施方案、預期成果等方面對項目整體研究思路進行了匯報。亞熱帶生態所博士后王發、桂林理工大學教授徐勤學和湖南科技大學副教授馮騰分課題詳細匯報了實施方案。專家組認真聽取了項目和課題的匯報,指出有效地防控水、土、養分地表-地下雙重流失,是西南喀斯特地區石漠化治理成效穩固和生態系統質量提升的關鍵。同時,對項目涉及的關鍵帶巖土結構特征,及裂隙土壤填充歷史反演、巖土結構/土地利用對水-土-養分多界面流失的影響機制、坡-洼系統水文連通性對土壤侵蝕-養分流失過程的影響、峰叢洼地小流域水-土-養分流失耦合模型等內容進行了充分討論;對項目實施過程中可能遇到的問題,提出了建設性的意見。會議期間,陳洪松邀請專家組成員中國科學院成都山地災害與環境研究所研究員熊東紅和亞熱帶生態所研究員李振煒分別以“基于210Pbex示蹤的退耕地土壤侵蝕評估模型及其應用”和“西南喀斯特流域水沙變化及其影響因素解耦”為題做學術匯報。熊東紅詳細介紹了退耕地210Pb法的深度分布變化模型和侵蝕計算模型,并以洛烏溝小流域為例介紹了模型的驗證與應用;李振煒分別從流域水沙關系時空變化特征及影響機制與預測,侵蝕產沙反演及泥沙來源示蹤等方面進行了匯報。會后,與會專家考察了環江喀斯特生態系統觀測研究站試驗場和擬選擇的試驗流域,對項目的研究方案進行現場指導。此次會議課題組成員進一步明確了研究任務和工作重點,為項目順利實施奠定了扎實基礎。陳洪松表示,項目組將結合各位專家的意見建議對實施方案進行優化,確保項目高效實施。專家組與項目成員合影項目和課題負責人進行匯報學術交流會專家組成員與項目骨干試驗場地考察合影

2024-05-28

-

《中沙群島綜合科學考察研究報告》專著正式發布

南海是世界上最大的邊緣海之一,面積約350萬km2,貫通太平洋和印度洋,是聯系東亞、非洲和歐洲最為繁忙的國際航路之一,超過200個無原住民居住的島嶼與巖礁散落于各處,擁有豐富的海洋礦產與生物資源。中沙群島地處南海中部,包括黃巖島、中沙大環礁兩個環礁系統,以及30多個暗灘和暗沙,覆蓋海域面積超過60萬km2,其島礁散布范圍之廣僅次于南沙群島。但中沙群島所有暗灘和暗沙均隱伏于海水中,僅黃巖島礁坪有個別礁石露出海面。中沙大環礁是中沙群島的主體部分,是世界上少有的大型環礁系統,其珊瑚礁生態系統結構復雜,漁業資源豐富。因此,開展對中沙群島及其鄰近海域系統、全面的綜合科學考察工作,不僅有利于摸清家底、提高對南海的認知,還是服務于南海資源可持續開發與保護、支撐“經略南海”與“海洋強國”建設的必要保障。《中沙群島綜合科學考察研究報告》,科學出版社,2024年出版新中國成立后,我國便開始部署南海諸島及其鄰近海域的科學考察工作,其中,針對中沙群島及其鄰近海域的科學考察工作始于20世紀70年代。1973~1977年開展的“南海中、西沙群島及附近海域調查”共進行了11個航次,是規模較大、較系統的一次覆蓋中沙群島海域的科學考察任務,科考團隊多次穿越中沙群島,并登上黃巖島,科學考察項目涵蓋了地質地貌、水文環境、生物生態等不同學科。遺憾的是,限于當時航次或調查條件等諸多因素,許多資料雖然非常珍貴但并不完整。21世紀以來,我國對中沙群島及其鄰近海域的科學考察力度明顯加大。2014年和2015~2017年開展了中沙群島及其鄰近海域的漁業資源科學考察;2014~2016年連續三年開展了中沙群島造礁石珊瑚多樣性調查;2015年在國家科技基礎性工作專項及國家重大科學研究計劃等項目支持下,對中沙群島的黃巖島海域進行了生物生態和水環境調查。總的來說,上述中沙調查工作取得了很多寶貴的數據資料,支撐了對中沙群島的科學認知。但是,上述科學考察和研究多是針對特定學科方向,新技術、新方法的應用不足,這在很大程度上限制了我們對中沙群島的全面系統認知,不利于我國推進南海的權益維護與可持續發展。中沙群島綜合科學考察在此背景下,由中國科學院南海海洋研究所牽頭,匯集了在南海科學考察和研究方面具有優勢的9家科研院所或高校的科研團隊,依托于科技部立項的科技基礎資源調查專項“中沙群島綜合科學考察”項目(2018FY100100),首次對中沙群島及其鄰近海域珊瑚礁地形地貌、水文動力、地質結構、環境化學、生物生態、漁業資源等進行了全面的綜合科學考察。科考團隊于2019~2022年間開展了7個航次調查任務,調查范圍覆蓋了中沙大環礁、黃巖島、一統暗沙、神狐暗沙及其臨近海域,并將調查數據與遙感數據、歷史資料相結合,綜合分析,匯編整理,形成《中沙群島綜合科學考察研究報告》(林強等著.?北京:科學出版社,2024.3)。中沙群島海域氣候條件惡劣,風大浪急,面臨突發惡劣天氣時缺少庇護場所,科學考察過程中還面臨著外方干擾等不確定性因素,尤其是珊瑚礁調查區域水深普遍超過15m,水情復雜多變,這對于執行調查任務的潛水隊員來說難度大、危險性高。正是在此情況下,科考隊員不懼艱險,最終獲得了本書所記錄的樣本和數據。本書的資料收集、編撰和出版得到了國家科技基礎資源調查專項項目、國家自然科學基金項目等資助。中沙群島綜合科學考察隊合影(2019)

2024-05-25

-

研究揭示印尼北蘇拉地塊揭示多板塊交互作用規律

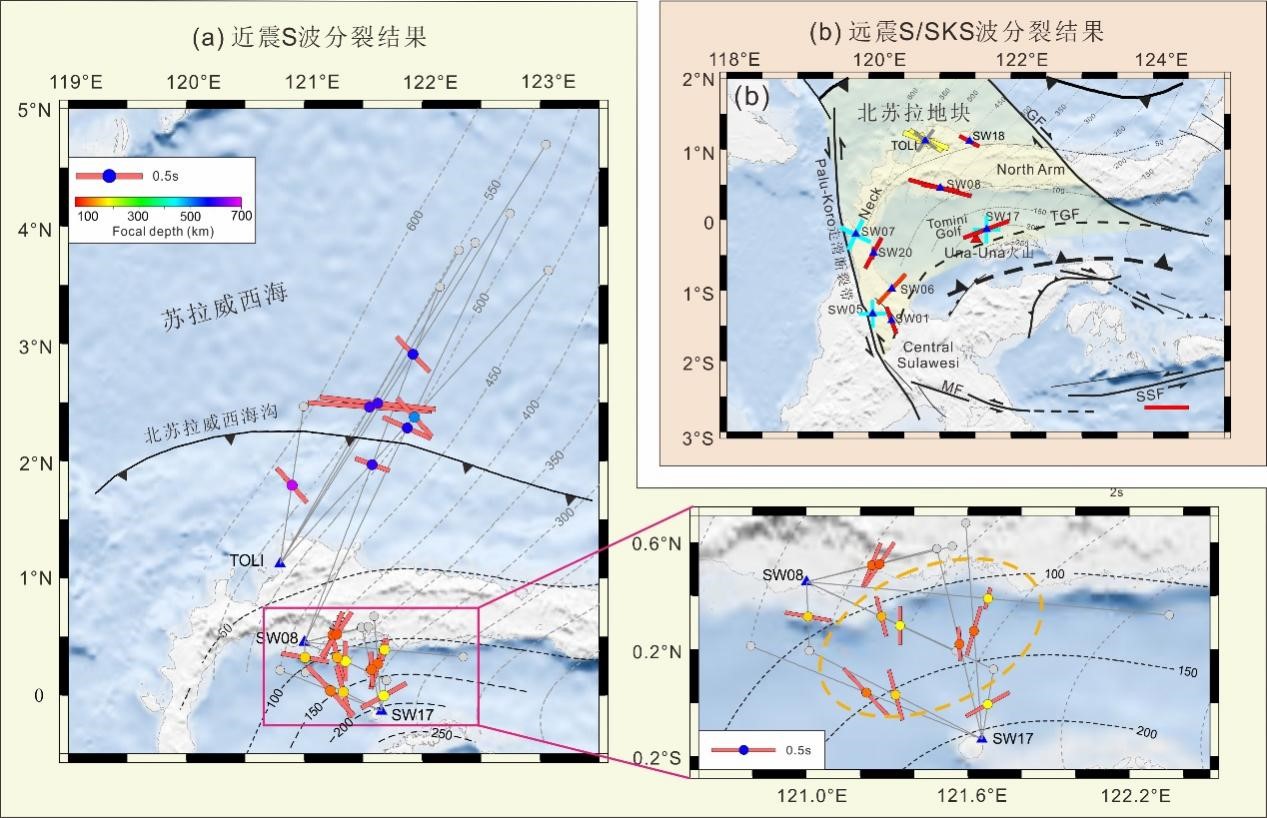

近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室趙明輝研究團隊聯合劍橋大學地球科學系、中國科學院地質與地球物理研究所、印尼萬隆技術學院、西澳大利亞大學以及浙江海洋大學,使用布設在蘇拉威西島上的流動地震臺數據,合作研究了多俯沖系統交互作用下上地幔變形模式,研究成果發表于國際地學期刊《地球物理研究-固體地球》(Journal of Geophysical Research-Solid Earth),中國科學院南海海洋研究所副研究員曹令敏(第一作者)、劍橋大學博士呂川川和浙江海洋大學博士何小波為共同通訊作者。印尼蘇拉威西島北部的北蘇拉地塊具有獨特地質特性,處于多板塊俯沖交界地帶,新生代構造活動頻繁,是研究地幔流動和巖石圈變形的熱點區域。研究人員利用地震學方法—剪切波分裂技術,對近震S波和遠震 S波,以及SK(K)S波形數據進行了詳盡分析。研究結果顯示,北蘇拉地塊周邊的地震各向異性特征與多板片俯沖交互作用密切有關。首先,研究發現桑義赫板塊和蘇拉威西海板塊的俯沖過程中,都顯示出典型的地幔楔對流現象,然而蘇拉威西海板塊的地幔楔對流模式受其弧形板塊形態的顯著影響。在Tomini灣,研究人員觀察到與北蘇拉威西海溝走向斜交的快波方向,推測可能是兩個板塊俯沖相互作用的結果。另外,蘇拉威西海板塊俯沖形成的地幔楔在其最南端呈現出東西向的快波方向,這暗示了可能是由南部隱沒的蘇拉板塊的阻擋產生。以上發現為理解印尼北蘇拉地塊復雜多俯沖系統下的上地幔變形提供了寶貴的地震學依據。未來,這類基于地震學的深入研究有望為地殼穩定性預測和災害防范提供更豐富的信息。該研究受到國家自然科學基金西太重大項目、中國科學院戰略性先導科技專項(B 類)、國家自然科學基金、英國艾薩克牛頓信托基金和英國全球挑戰研究基金等共同資助。相關論文信息:Cao,L.,Lü,C.,He,X.,Rawlinson,N.,Hao,T.,Widiyantoro,S.,Supendi,P.,Zhao,L.,? Yuan,H.,Zhao,M.,Qiu,X.,Rafie,M.,Alfian A.,Sahara,D. (2024). Mantle flow induced by the interplay of downgoing slabs revealed by seismic anisotropy beneath the Sula Block in eastern Indonesia. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,129,e2023JB028110.論文鏈接:https:// doi.org/10.1029/2023JB028110圖1 研究中所有臺站的近震S和遠震S/SKS分裂結果圖2 北蘇拉地塊周緣多板片俯沖作用下巖石圈和上地幔變形模式

2024-05-22

-

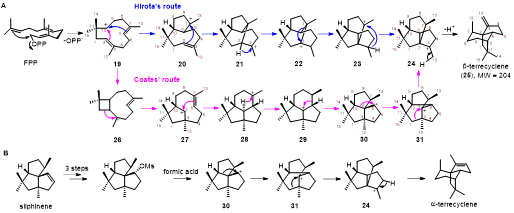

真菌來源quadrane骨架倍半萜terrecyclic acid的生物合成研究獲重大進展

近期,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)/廣東省海洋藥物重點實驗室(LMM)閆巖研究員團隊完成了對真菌來源的quadrane新骨架倍半萜terrecyclic acid的生物合成研究,成果發表在英國皇家化學會旗艦期刊《Chemical Science》上,文章被該刊評為每周亮點論文和2024熱點論文。倍半萜是萜類化合物中占比最多的一種,分子中含15個碳原子,由三個異戊二烯單元組成鏈狀、環狀等多種骨架結構,分布于植物、昆蟲、微生物等生物中,具有廣泛的生物活性,是醫藥、食品和化妝品研發的重要源泉。Terrecyclic acid是一類由環戊烷駢雙環辛烷組合而成的quadrane倍半萜骨架,經過氧化后修飾而成的一類具有抗菌、抗腫瘤活性天然產物。該類化合物最早發現于土曲霉,后又相繼從不同來源的真菌和柳珊瑚中發現(如圖1)。圖1?來自真菌(A)和柳珊瑚(B)的天然quadrane倍半萜由于quadrane骨架的特殊結構與良好的生物學活性,其制備方法的研究受到廣泛關注,其中合成化學家先后開發出20余條合成路線。然而由于該類化合物特殊的結構和成環方式,使得其化學合成步驟多,產率較低,在一定程度阻礙了先導藥物的開發。通過合成生物學方法大量制備quadrane類天然產物,是解決這一問題的有效策略。同位素示蹤實驗表明,quadrane骨架的生物合成可能經歷了兩種完全不同的途徑,即Hirota途徑和Coates途徑。盡管計算化學研究表明后者的可能性更高,但quadrane骨架的生物合成基因與其形成的確切酶學機制仍有待證實(路徑圖1)。路徑圖1?推測的?β-terrecyclene形成途徑. (A) Hirota途徑?(藍色)和Coates分別由FPP生成的β-terrecyclene。(B) Coates重排形成的 α-terrecyclene。閆巖研究員團隊通過對真菌基因組的挖掘,發現了該類化合物的生物合成基因簇ter,包括一個萜類環化酶(terpene cyclase,TC)即terA、一個P450氧化基因(terB)、一個短鏈脫氫基因(terC)和一個主要協同轉運因子超家族基因(terD),如圖2A。通過異源表達、體內喂養、體外酶反應等研究,驗證了基因簇中各基因的功能(圖2B-2E),證實了其生物合成途徑:即在環化酶TerA的作用下催化FPP產生化合物25,進而產物25被P450酶TerB羥化和羧基化產生化合物32,最后32被脫氫酶TerC催化形成終產物2,如圖2F。圖2?抗腫瘤倍半萜terrecyclic acid的生物合成途徑解析?(A)Terrecyclic acid的生物合成基因簇;(B)蛋白TerA在酵母S. cerevisae中的異源表達(i)和體外反應(ii);(C)基因簇ter在A. nidulans中的異源表達:(i)A. nidulans的空白對照,(ii)基因terAB在A. nidulans中的異源表達,ii)基因terABC在A. nidulans中的異源表達;(D)蛋白TerC的體外反應:(i)蛋白TerC將底物32轉化為2,(ii)煮沸過的TerC對底物32失活,(iii)蛋白TerC對底物33無反應;(E)蛋白TerB的體外反應:(i)微粒體蛋白TerB可以催化底物25轉化為32,(ii)蛋白TerB和TerC可以將25轉化為2;(F)Terrecyclic acid (2)的生物合成途徑。在發現新型倍半萜環化酶(β-terrecyclene合酶,TerA)可以催化法尼基焦磷酸(FPP)轉化為β-terrecyclene(25)的基礎上,通過對TerA的系列定點突變研究(圖3),結合動力學同位素效應分析(圖4),確證了環化過程為Coates途徑,而非最早提出的Hirota途徑。圖3?基因terA的點突變、產物及其機制圖4?突變株TerA-V114A的動力學同位素效應 (A) 通過 [12-2H3]-FPP 的動力學同位素效應區分Hirota和Coates途徑. (B) FPP和[12-2H3]-FPP 為底物比較TerA-V114A產物的動力學同位素效應。通過以上研究,作者發現了抗菌、抗腫瘤quadrane骨架倍半萜terrecyclic acid的生物合成基因簇,以此為基礎,解析了其通過β-terrecyclene環化酶TerA形成quadrane骨架,繼而氧化、脫氫的后修飾的生物合成過程。Quadrane骨架的形成機制也通過對蛋白TerA的點突變和動力學同位素效應得以證實,從而解決了幾十年來關于該類天然產物生物合成研究的謎團。該研究也為進一步以萜類環化酶TerA為探針,從真菌數據庫中對quadrane類天然產物的發掘奠定了基礎。以上研究,副研究員宋永相為第一作者,研究員閆巖為通訊作者。由濟南大學的王文貴博士,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)唐奕(Yi Tang)教授團隊合作完成。上述研究工作得到了國家重點研發計劃、海南省科技計劃三亞崖州灣科技城科技創新聯合項目、國家自然科學基金、中國科學院王寬誠率先人才計劃“盧嘉錫國際團隊項目”和海南省自然科學基金、廣東特支計劃?“海洋藥物研究開發創新團隊”等的資助。Chemical Science作為英國皇家化學會資助的旗艦期刊,對各國研究人員在化學領域取得的突破性成果,經評審接收后免費發表,并對全球讀者開放獲取。文章接收后,被Chemical Science評為每周亮點論文(2024 ChemSci Pick of the Week Collection)和2024熱點論文(2024 Chemical Science HOT Article Collection)。本文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/sc/d4sc01208a。文章相關信息:Yongxiang Song,Wengui Wang,Jiafan Yang,De-Wei Gao,John M Billingsley,Songtao Wang,Yiguang Zhu,Junfeng Wang,Jianhua Ju,Yan Yan* and Yi Tang. Chem. Sci.,2024,doi.org/10.1039/D4SC01208A

2024-05-22

-

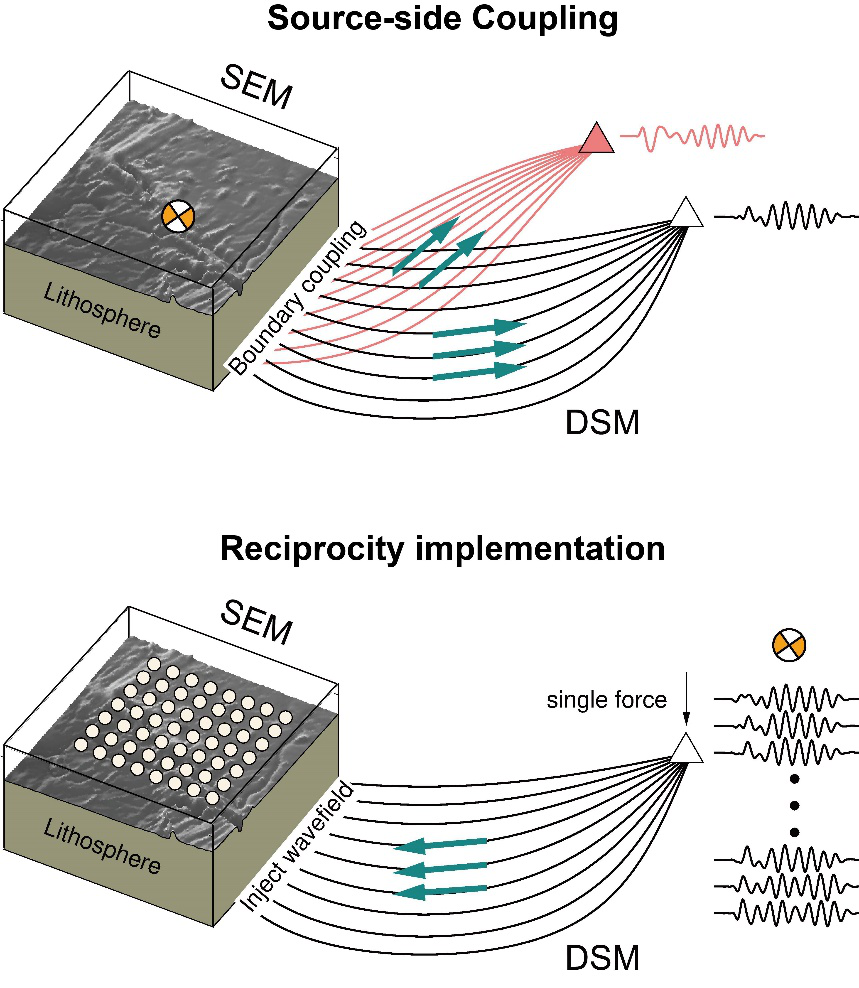

海洋地震研究新進展:基于三維模擬技術提升定位精度

近日,中國科學院邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)徐敏研究員團隊,聯合美國伍茲霍爾海洋研究所助理研究員吳文波和中國科學院精密測量科學與技術創新研究院倪四道院士,發展了基于三維遠震格林函數,有效提高海洋中強地震定位精度的新方法。相關成果發表于國際地學期刊《地球物理研究雜志-固體地球》(JGR-Solid Earth),博士后臧翀為論文第一作者。海洋地震的震源參數對于研究海洋地質構造和理解斷層破裂行為至關重要。盡管基于近場海底地震儀(OBS)觀測能夠實現震源參數準確反演,但目前全球海洋區域的OBS覆蓋程度較低;基于陸地臺網的遠震數據雖能定位中強尺度海洋地震,但反演通常使用一維簡化地球模型,復雜的地球三維結構導致遠震定位精度較低。海洋地震的震源區三維結構容易激發較強的遠震P波尾波,通過擬合尾波波形能夠顯著提高定位精度,但受限于高昂的三維模擬計算成本,難以進行實際應用。為解決上述問題,科研人員創新發展了一種將震源區準確三維譜元法(SEM)模擬和震源區外高效一維直接解法(DSM)模擬耦合的算法SEM-DSM,能夠高效計算包含復雜P波尾波特征的三維遠震格林函數(圖1)。并進一步開發了基于三維格林函數的震源參數反演算法teleCAP3D,并將此技術應用于東北太平洋 Blanco轉換斷層的研究中。結果顯示,相較于傳統的基于一維地球模型的反演,采用三維遠震格林函數可靠擬合遠震P波尾波波形,極大地提高了地震定位的準確性,特別在對淺源地震的深度約束上表現優異(圖2)。 ?????這項研究成果適用于洋中脊、轉換斷層和俯沖帶等各種海洋地質環境,能夠為構造動力學和震源物理研究提供可靠的震源參數,對于在全球范圍內推動海洋地震研究具有重要意義。本項研究獲得國家自然科學基金和廣東省基礎與應用基礎研究基金資助。相關論文信息:Zang,C.,Wu,W.,Ni,S.,& Xu,M. (2024). A reciprocity‐based efficient method for improved source parameter estimation of submarine earthquakes with hybrid 3‐D teleseismic Green's functions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,129,e2023JB028174.論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2023JB028174圖1 SEM-DSM算法原理示意圖。圖2 一維格林函數(藍色)與三維格林函數(橙色)波形擬合和震源矩心深度約束結果對比。基于三維格林函數能夠有效擬合P波尾波波形,顯著改善地震震源參數反演精度。

2024-05-17

精品无码一区二区三区爱欲九九

|

99亚洲精品高清一二区|

国产精品玖玖玖在线观看|

国产A∨国片精品一区二区

|

国产成人无码精品久久久露脸|

国产色婷婷五月精品综合在线|

日本精品人妻无码免费大全

|

精品综合久久久久久99|

国产精品嫩草影院久久|

久久99精品久久久久久动态图

|

无码国产精品久久一区免费|

成人区人妻精品一区二区不卡视频

|

国产69精品久久久久9999|

亚洲宅男精品一区在线观看|

久久久精品国产Sm最大网站|

国产高清在线精品二区一|

a级国产精品片在线观看|

99国产精品无码|

亚洲精品无码精品mV在线观看|

国产精品福利在线观看免费不卡|

亚洲精品亚洲人成在线观看|

久久久久国产精品免费免费不卡|

四虎永久在线精品视频

|

91精品国产色综合久久|

国产精品国产三级国产av剧情|

日本h在线精品免费观看|

99re热这里只有精品|

久久精品一区二区|

久久国产成人亚洲精品影院|

动漫精品一区二区三区3d|

久久99热久久99精品|

一色屋成人免费精品网站|

亚洲精品视频观看|

午夜精品久视频在线观看|

国产精品毛片一区二区三区|

国产亚洲精品看片在线观看|

亚洲精品无码专区2|

这里只有精品视频在线|

国产亚洲蜜芽精品久久|

国产精品2018|

国产亚洲精品第一综合|