-

南海海洋所?|?研究揭示硨磲代謝轉變與肌肉重塑的能量補償策略

中國科學院南海海洋研究所水產品種創(chuàng)制與高效養(yǎng)殖全國重點實驗室���、熱帶海洋生物資源與生態(tài)實驗室(LMB)喻子牛研究員團隊在珊瑚礁生物硨磲白化適應性機制方面取得重要進展���,相關研究成果Metabolic Shifts and Muscle Remodeling as Pro-Survival and Energy Compensation Strategies in Photosymbiotic Giant Clams after Bleaching作為封面論文發(fā)表于Environmental Science & Technology(圖1)���。副研究員毛帆為論文第一作者���,副研究員肖述���、香港大學博士黨欣為論文共同第一作者���,研究員張揚為通訊作者���。全球海洋持續(xù)變暖是珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的首要威脅���,同珊瑚一樣���,依賴光合共生的硨磲也難以幸免于白化危機���。研究團隊以番紅硨磲(Tridacna crocea)為模型���,模擬未來海洋升溫場景���,成功誘導了硨磲白化現(xiàn)象���。通過整合組織生理學與多維組學分析���,系統(tǒng)闡明了硨磲在應對白化的獨特“能量補償”策略:面對由于白化-共生藻“斷供”導致的能量枯竭���,硨磲激活了體內的"能量感應開關"(AMPK通路)���,減少能量消耗���;并啟動"肌肉降解信號"(FoxO-atrogin通路),驅動共生組織中的"肌肉萎縮"和蛋白降解,為氨基酸代謝提供了原料。這種碳水化合物/脂肪酸到氨基酸的代謝轉變,以及膠原蛋白豐富的肌肉纖維的降解和重塑是其存活的關鍵(圖2)���。此外,研究還發(fā)現(xiàn),部分硨磲在經歷了白化后仍具有膠原性肌纖維的再生能力���,表現(xiàn)出較強的生理韌性。研究成果不但揭示了珊瑚礁生物獨特的白化適應性���,也為珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的保護和修復提供了科學依據(jù)。該研究由國家自然科學基金重大項目���、中國科協(xié)青年人才托舉工程項目、中國科學院國際伙伴計劃項目���、廣州市科技計劃項目等共同資助完成。相關論文信息:Mao F,Xiao S,Dang X,Cui G,Gaitán-Espitia JD,Thiyagarajan V,Vidal-Dupiol J,Yi W,Jin X,Yu Z,Zhang Y*. Metabolic Shifts and Muscle Remodeling as Pro-Survival and Energy Compensation Strategies in Photosymbiotic Giant Clams after Bleaching. Environ Sci Technol. 2025 Jun 3;59(21):10239-10252.原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c00474圖1 Environmental Science & Technology封面論文圖2 硨磲pro-survival能量補償模式圖

2025-06-13

-

-

南海海洋所?|?研究揭示厄爾尼諾轉拉尼娜年秋季南海臺風頻發(fā)新機制

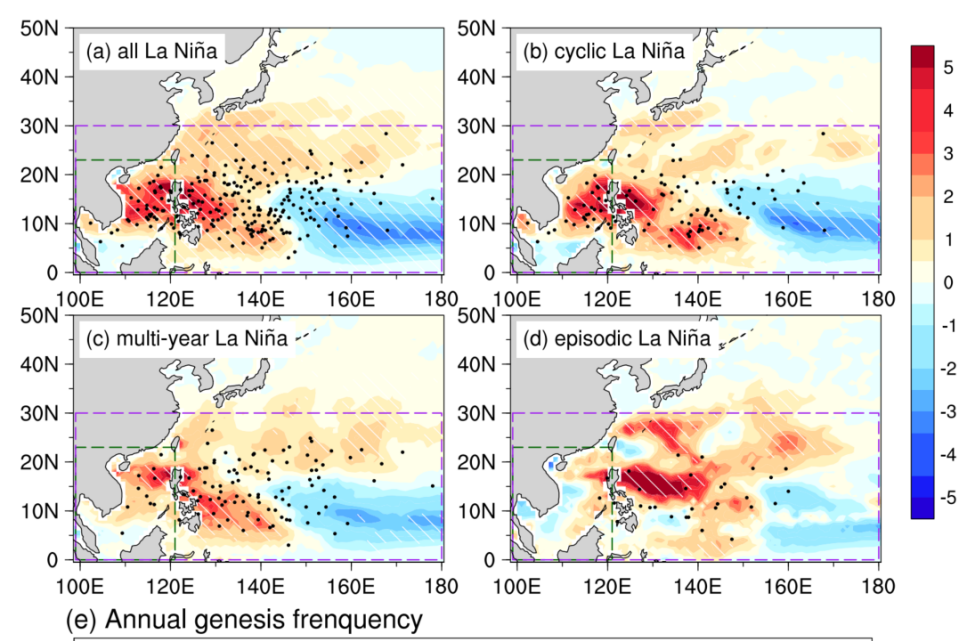

近日���,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境實驗室(LTO)王鑫研究院團隊在厄爾尼諾轉拉尼娜年秋季南海熱帶氣旋頻發(fā)機制研究方面取得重要進展,相關研究成果發(fā)表在Nature旗下期刊npj Climate and Atmospheric Science上���。博士潘麗霞為論文第一作者,副研究員陳潔鵬和研究員王鑫為共同通訊作者���,合作者還包括研究員詹海剛、復旦大學教授周文和香港城市大學教授陳仲良���。近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境實驗室(LTO)王鑫研究院團隊在厄爾尼諾轉拉尼娜年秋季南海熱帶氣旋頻發(fā)機制研究方面取得重要進展���,相關研究成果發(fā)表在Nature旗下期刊npj Climate and Atmospheric Science上。博士潘麗霞為論文第一作者���,副研究員陳潔鵬和研究員王鑫為共同通訊作者,合作者還包括研究員詹海剛���、復旦大學教授周文和香港城市大學教授陳仲良。厄爾尼諾-南方濤動(ENSO)作為全球海氣耦合最強年際信號之一���,對西北太平洋熱帶氣旋活動具有顯著影響���。相較于厄爾尼諾,拉尼娜現(xiàn)象更易形成持續(xù)多年事件���,且對大尺度環(huán)境的影響存在明顯差異。一個關鍵科學問題是:拉尼娜事件的不同演變過程���,特別是其前期所處的ENSO位相(厄爾尼諾、拉尼娜或中性)���,是否會影響熱帶氣旋的生成?為解答這一問題���,王鑫研究員團隊系統(tǒng)研究了基于前期不同ENSO狀態(tài)演變出的三種拉尼娜類型(循環(huán)型拉尼娜 - cyclic La Ni?a、多年型拉尼娜 - multiyear La Ni?a���、偶發(fā)型拉尼娜 - episodic La Ni?a)對西北太平洋熱帶氣旋活動的影響。研究發(fā)現(xiàn)���,在“循環(huán)型拉尼娜”事件期間,南海每年生成的熱帶氣旋數(shù)量高達“多年型”和“偶發(fā)型”拉尼娜事件的約2.6倍���,同時導致整個西北太平洋熱帶氣旋生成總數(shù)顯著高于其他類型,年均達13.5個(其他類型約為11-12個)(圖1)���。研究結果表明,在“循環(huán)型拉尼娜”事件秋季���,中層大氣相對濕度顯著增加,為熱帶氣旋頻發(fā)提供了關鍵水汽條件���。這一濕度增加與印度洋異常增強的西風水汽輸送密切相關。該異常水汽輸送與南海地區(qū)的氣旋式環(huán)流相結合���,形成了強烈的水汽輻合,進一步促進了南海熱帶氣旋的生成(圖2)���。數(shù)值試驗證實,秋季菲律賓以東海區(qū)的暖海溫異常是驅動上述印度洋水汽西向輸送及南海氣旋式環(huán)流的關鍵因素���。此外���,大西洋和印度洋海溫對前期厄爾尼諾事件的滯后響應���,有助于維持菲律賓以東海域的反氣旋式環(huán)流���,導致該區(qū)域暖海溫異常持續(xù)至夏季���。這種獨特的環(huán)流場配置是“循環(huán)型拉尼娜”區(qū)別于其他類型拉尼娜事件���、并創(chuàng)造有利于秋季南海熱帶氣旋生成環(huán)境的核心機制���。此項研究深入闡釋了“循環(huán)型拉尼娜”事件影響南海熱帶氣旋生成的物理過程���,為理解ENSO復雜演變與區(qū)域極端天氣災害的聯(lián)系提供了新的重要視角���。研究成果對未來熱帶氣旋活動預測以及氣候變化背景下極端天氣事件的風險評估���,具有重要的科學價值和實踐意義���,為相關研究提供了寶貴的理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐���。該研究由國家自然科學基金項目���、中國科學院戰(zhàn)略先導科技專項項目���、廣州市科技計劃項目���、南海所自主部署項目和中國科學院青年創(chuàng)新促進會等共同資助���。相關論文信息:Pan,L.,Chen,J.,Wang,X.,Zhan,H.,Zhou,W.,& Chan,J. C. L. (2025). More autumn tropical cyclone genesis in the South China Sea during El Ni?o to La Ni?a transition. npj Climate and Atmospheric Science,8(1).?原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41612-025-00947-8圖1(a)所有拉尼娜���、(b)循環(huán)型拉尼娜���、(c)多年型拉尼娜和(d)偶發(fā)型拉尼娜事件在發(fā)展年秋季(9-11月)熱帶氣旋生成位置(黑點)和潛在生成指數(shù)(GPI���,填色)的空間合成分布���。白色斜線區(qū)域表示GPI異常通過95%顯著性水平檢驗���。(e)西北太平洋(a-d紫色矩形框)和南海(a-d綠色矩形框)熱帶氣旋個數(shù)在不同類型拉尼娜事件的合成���。*表示熱帶氣旋個數(shù)通過90%顯著性水平檢驗���。圖2三種拉尼娜事件(左列:循環(huán)型拉尼娜 - cyclic La Ni?a���;中列:多年型拉尼娜 - multiyear La Ni?a���;右列:偶發(fā)型拉尼娜 - episodic La Ni?a)在秋季發(fā)展階段的合成距平分布:(a–c)海平面氣壓至700 hPa垂直積分水汽通量(矢量���,單位:kg m-1s-1)及其散度(填色���,單位:10-6kg m-2?s-1)���。(d–f)沿赤道至23°N平均的緯向-垂直剖面:相對濕度(填色���,單位:%)���、緯向輻散風(矢量,單位:m/s)和垂直速度(矢量���,單位:10-2 Pa s-1)。(g–i)海表溫度異常(填色���,單位:°C)和850 hPa風場距平(矢量,單位:m/s)���。白色圓點和黑色矢量表示通過95%顯著性水平檢驗。

2025-06-12

-

華南植物園召開“十四五”規(guī)劃總結和“十五五”規(guī)劃編制科研相關工作推進會

6月10日���,華南植物園召開“十四五”規(guī)劃總結和“十五五”規(guī)劃編制科研相關工作推進會。園領導閆俊華���、葉清、楊子銀���、嚴楓,研究中心���、重大任務團隊及“十四五”規(guī)劃主攻方向、新興前沿方向和未來技術負責人���,園“十四五”期間自主部署青年人才項目負責人,科技外事處和綜合辦公室相關同志參加會議���。會議由園副主任楊子銀主持���。楊子銀副主任首先對中國科學院關于研究所“十四五”規(guī)劃總結和“十五五”規(guī)劃編制工作的相關部署要求作了詳細介紹���,重點指出“十五五”規(guī)劃編制過程中���,須緊密對標對表習近平總書記在全國科技大會上提出的科技強國建設“五個強大”���,緊緊圍繞加快打造原始創(chuàng)新策源地、加快突破關鍵核心技術兩條主線���,聚焦搶占科技制高點和建設國際一流科研機構。隨后���,與會人員就華南植物園“十四五”規(guī)劃的三個主攻方向、五個新興前沿方向和未來技術的成果凝練���,與“十五五”規(guī)劃相關的國家重大需求、學科前沿���、科研布局等方面進行了充分研討。園領導在講話中指出���,“十四五”規(guī)劃總結要加強對依托國家重大科技任務取得成果的整合與歸納,體現(xiàn)代表性成果的原創(chuàng)性和關鍵性���,同時深入分析自身優(yōu)勢特色和差距不足,準確把握國家重大需求���、科技前沿發(fā)展態(tài)勢,以及科研范式變革帶來的新機遇���,為“十五五”規(guī)劃編制工作奠定基礎;“十五五”規(guī)劃編制過程中���,應加強頂層設計���,在“十四五”已有進展基礎上���,結合華南國家植物園建設任務���,明確科技制高點���,提出主攻方向���,統(tǒng)籌謀劃各類重大科技任務和重大成果產出���,同時前瞻部署前沿方向與未來技術���,培育發(fā)展新的核心競爭力���;此外���,就“十四五”規(guī)劃總結和“十五五”規(guī)劃編制的工作分工和時間節(jié)點作了部署安排���。園主任閆俊華作會議總結���,他強調,“十五五”規(guī)劃將為華南植物園未來的發(fā)展指明方向,也是提高工作效率的具體抓手���,各部門須協(xié)同做好“十五五”規(guī)劃高質量編制工作���,明確責任分工���,確保規(guī)劃任務圓滿完成。會議現(xiàn)場

2025-06-12

-

中國科學院前瞻戰(zhàn)略科技先導專項(A類)“低碳能源金屬礦產(鋰、稀土���、鈷���、鎳、銅)找礦增儲與高效提取”項目二“稀土資源增儲與綠色高效開采”中期驗收籌備會在廣州順利召開

2025年6月7日,中國科學院前瞻戰(zhàn)略科技先導專項低碳能源金屬礦產找礦增儲與高效提取項目二稀土資源增儲與綠色高效開采在廣州召開中期驗收籌備會���。2025年6月7日���,中國科學院前瞻戰(zhàn)略科技先導專項(A類)“低碳能源金屬礦產(鋰���、稀土���、鈷���、鎳、銅)找礦增儲與高效提取”項目二“稀土資源增儲與綠色高效開采”在廣州召開中期驗收籌備會���。專項首席顧問/指導組組長胡瑞忠院士、中國科學院廣州地球化學研究所徐義剛院士���、王強所長���、副所長/項目技術線負責人朱建喜、專項總工程師陳偉研究員及指導組專家���、課題負責人、骨干成員等80余人參會���。會議首先由王強所長致歡迎辭���,隨后朱建喜研究員介紹了項目基本情況和階段性進展���。項目所設5個課題和下屬20個子任務負責人依次針對課題/子任務總體情況���、研究內容及目標���、考核指標完成情況、階段進展及亮點成果���、經費檔案情況、存在的問題及下一步工作計劃進行了系統(tǒng)性匯報���。指導組專家對各課題/子任務進行了評議���,認為課題/子任務總體進展符合預期���,同時針對課題/子任務實施過程中存在的問題提出若干意見和建議,為項目的后續(xù)工作提供了科學指導���。最后,專項總工程師陳偉研究員作會議總結���,強調課題及子任務間需強化協(xié)作聯(lián)動���,對標院標準要求�,加速產出重大標志性成果,確保圓滿完成既定任務目標。

2025-06-10

-

![]()

南海海洋所?|?珊瑚高分辨率揭示人類活動影響下的孟加拉灣微量元素動態(tài)變化

近日�,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境與島礁生態(tài)全國重點實驗室、邊緣海與大洋地質實驗室陳天然研究員團隊,聯(lián)合澳大利亞昆士蘭大學�、法國圖盧茲大學等科研人員�,在孟加拉海洋環(huán)境記錄研究上取得最新進展�。研究人員重建了孟加拉灣(BoB)的十年尺度微量元素(TE)變化�,揭示了人類活動對海洋生態(tài)系統(tǒng)日益增長的影響�。相關成果發(fā)表在《環(huán)境研究》(Environmental Research)上�,博士研究生Md Habibur Rahman為論文第一作者,研究員陳天然為通訊作者�。孟加拉灣是全球海洋生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,其豐富的沉積物和獨特的海洋環(huán)境使得該地區(qū)在生物地球化學循環(huán)中扮演著關鍵角色�。然而�,隨著周邊國家經濟的快速發(fā)展和人口的不斷增長�,人類活動對該地區(qū)的環(huán)境影響日益顯著。盡管如此�,此前對于孟加拉灣微量元素動態(tài)變化的研究還相對較少�,尤其是缺乏長期�、高分辨率的觀測數(shù)據(jù)。本研究通過分析來自孟加拉國圣馬丁島的珊瑚骨骼�,追蹤了2011年至2022年期間的月分辨率的微量元素波動�,并將其與公元132年的亞化石珊瑚進行了比較�。研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代珊瑚樣本中的微量元素水平顯著高于亞化石珊瑚�,表明近幾十年來人類活動對該地區(qū)的環(huán)境產生了深遠影響�。具體而言�,與基礎設施建設(如帕德瑪大橋、巴伊拉海港和馬塔爾巴里深海港)以及羅興亞難民營建設的相關時間段內�,珊瑚骨骼中的鐵(Fe)�、錳(Mn)和砷(As)含量顯著增加�。此外,磷(P)�、鋅(Zn)和鎘(Cd)的長期增長趨勢與農業(yè)化肥使用的增加密切相關�,而錫(Sn)含量的上升則可能與防污劑�、農藥使用以及旅游業(yè)的發(fā)展有關。通過主成分分析(PCA)和多元線性回歸(MLR)分析�,研究團隊進一步量化了人類活動對微量元素動態(tài)變化的貢獻�,結果顯示人類活動大約占到了微量元素變異性的70%�,表明人類活動在改變孟加拉灣微量元素分布方面發(fā)揮了主導作用。本研究首次利用珊瑚記錄揭示了孟加拉灣東北部微量元素的長期動態(tài)變化�,并明確了人類活動對該地區(qū)環(huán)境的影響�。研究結果不僅為理解人類活動與自然過程在海洋生態(tài)系統(tǒng)中的相互作用提供了新的視角�,還為制定有效的沿海管理和污染緩解策略提供了科學依據(jù)。這對于保護孟加拉灣及其周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境�,以及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義�����。圖1?(a)顯示圣馬丁島�����、羅興亞難民營以及包括帕德瑪大橋(Bridge)�����、巴伊拉海港(Port1)和馬塔爾巴里深海港(Port2)在內的三個大型項目的地理位置�����;(b)沿島嶼的珊瑚采樣點。圖2(a)2011年至2022年期間PC1�����、Sr/Ca�����、B/Ca�����、Ba/Ca、pH�����、SST�����、降雨量和河流排放的時序變化�����。藍色和黑色線條分別代表BL1和BL2兩個珊瑚樣品�����?����;疑幱皡^(qū)域表示冬季。 (b)現(xiàn)代珊瑚中PC2、Fe/Ca�����、Mn/Ca和As/Ca的時序變化�����。藍色和黑色線條分別代表BL1和BL2值�����。淺紅色、品紅色和藍色背景分別表示基礎設施項目�����、氣旋事件和難民營定居期間�����。該研究得到了國家自然科學基金以及ANSO青年人才獎學金-2021的支持�����。論文信息:Md Habibur?Rahman,?Tianran?Chen,?Syeda Maksuda?Yeasmin,?Yuyang?Lin,?Jianxin?Zhao,?Fabrice?Papa,?Md Hafijur Rahaman?Khan.Decadal variability and anthropogenic influence on trace element dynamics in the Bay of Bengal: Evidence from high-resolution coral records.Environmental Research.2025.279:121828.原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.envres.2025.121828

2025-06-06

-

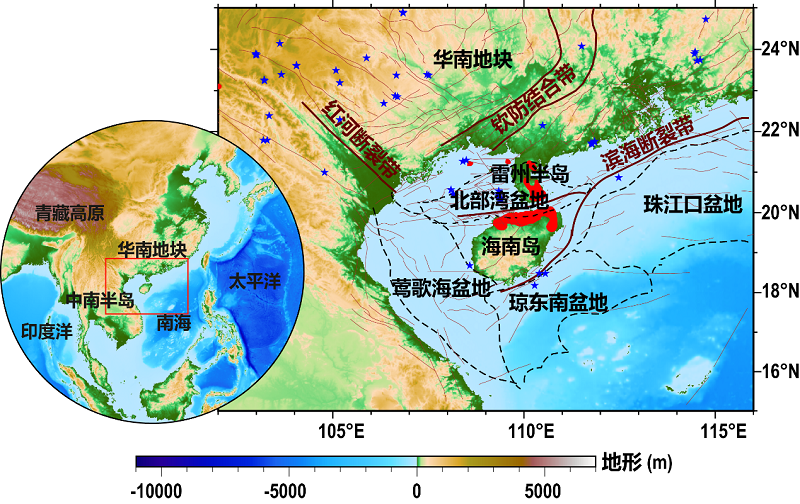

南海海洋所?|?地殼厚度與LAB特征揭示北部灣深部動力學

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境與島礁生態(tài)全國重點實驗室、邊緣海與大洋地質實驗室徐敏研究員團隊聯(lián)合廣西民族大學�����、中國地質調查局廣州海洋地質調查局�����、中國科學院廣州地球化學研究所和廣西壯族自治區(qū)地震局�����,系統(tǒng)研究了北部灣區(qū)域的深部界面結構特征,揭示了南海西北部深部動力學過程及其與淺表巖漿作用的關聯(lián)�����。相關研究成果發(fā)表于國際地學期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth(《地球物理學研究雜志:固體地球》)�����。南海海洋所博士研究生林澤暉為論文第一作者�����,廣西民族大學副教授肖卓和南海海洋所研究員徐敏為論文通訊作者。北部灣地處青藏高原東南緣、華南地塊南緣以及南海西北部交界地帶,其地質演化受印度-亞洲碰撞、南海擴張及海南地幔柱等多種因素影響�����。該區(qū)域在南海停止擴張后仍存在火山活動�����,形成廣泛分布的晚新生代玄武巖,并伴有強震活動�����。研究團隊整合了中國數(shù)字地震臺網的固定臺站以及廣西壯族自治區(qū)地震局�����、中國地質調查局廣州海洋地質調查局和北京大學部署的流動地震臺陣的遠震波形數(shù)據(jù)�����,利用P波和S波接收函數(shù)方法,結合人工智能技術�����,對北部灣及周緣區(qū)域的地殼厚度與巖石圈-軟流圈界面(LAB)結構進行了高精度探測�����。研究結果顯示�����,北部灣盆地區(qū)域的地殼厚度普遍小于26 km,平均波速比(Vp/Vs)高于1.80�����,LAB埋深較淺且界面處存在明顯的波速突變�����。此外,該區(qū)域地震活動表現(xiàn)出震源深度增大的特征。這些特征表明�����,北部灣區(qū)域的巖石圈結構經歷了顯著的改造過程,推測地幔上涌可能是主要的動力學機制�����。在此過程中�����,地幔物質向上運移并導致部分熔體在巖石圈底部堆積�����,一方面通過巖漿作用改變了地殼結構和物質組成,形成晚新生代玄武巖�����;另一方面�����,這種深部過程還可能通過改變區(qū)域應力狀態(tài)而影響地震孕震機制�����,導致震源深度增加�����。該研究為深入理解板內巖石圈變形及殼幔相互作用機制提供了重要的科學依據(jù)�����。該研究得到了國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金項目�����、廣州市科技計劃和廣西自然科學基金的聯(lián)合資助�����。論文信息:Lin,Z.,Xiao,Z.,Zhang,Y.,Zhou,Y.,Lin,J.,Wang,J.,et al. (2025). Lithospheric footprint of mantle upwelling beneath late Cenozoic basalts in the Beibu Gulf Basin,northwestern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,130,e2024JB030379.論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JB030379圖1 北部灣及周緣區(qū)域地形�����,主要斷裂帶和晚新生代玄武巖分布。圖2 研究使用的地震臺站分布(圖a),臺站下方莫霍界面深度(圖b)和地殼平均波速比(圖c),2009年9月至2022年8月地震事件統(tǒng)計(圖d)�����。圖3 北部灣區(qū)域下方的地幔上涌示意圖�����。

2025-06-06

-

海南畜禽生態(tài)發(fā)展產業(yè)戰(zhàn)略研究項目啟動

6月5日�����,海南畜禽生態(tài)發(fā)展產業(yè)戰(zhàn)略研究項目在長沙啟動�����。中國工程院院士�����、中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所印遇龍研究員,中國工程院院士�����、中南林業(yè)科技大學黨委書記吳義強教授,以及四川農業(yè)大學、福建農林大學�����、海南大學�����、中國科學院動物研究所�����、中國農業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所等單位的專家參會。亞熱帶生態(tài)所所長陳洪松致歡迎辭。6月5日�����,海南畜禽生態(tài)發(fā)展產業(yè)戰(zhàn)略研究項目在長沙啟動�����。中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所印遇龍研究員�����,中國工程院院士�����、中南林業(yè)科技大學黨委書記吳義強教授�����,以及四川農業(yè)大學、福建農林大學�����、海南大學�����、中國科學院動物研究所�����、中國農業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所等單位的專家參會。亞熱帶生態(tài)所所長陳洪松致歡迎辭�����。該項目為中國工程院院地合作立項項目�����,由海南省科技廳作為項目主管單位,項目依托單位為海南大學�����,項目承擔單位包括亞熱帶生態(tài)所�����、中國農業(yè)大學�����、中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心、海南大學等。印遇龍為項目負責人,中國工程院院士譙仕彥等專家承擔了相關課題。種養(yǎng)結合循環(huán)農業(yè)的發(fā)展與應用�����,能對養(yǎng)殖產生的各種廢棄物展開資源化利用,糞肥還田肥料化能有效降低化肥使用量�����,保證農作物品質與產量�����,通過優(yōu)化種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的產業(yè)布局消納糞污�����,降低農業(yè)生產可能對生態(tài)環(huán)境造成的不利影響,創(chuàng)造較高的經濟效益與生態(tài)效益�����。該項目將在前期研究基礎上�����,調研海南生豬以及海南不同生態(tài)區(qū)域種養(yǎng)結合現(xiàn)狀,總結分析種養(yǎng)結合循環(huán)農業(yè)模式和典型案例,結合文獻檢索和調研獲得的農場生產數(shù)據(jù)�����,確定關鍵環(huán)節(jié)養(yǎng)分的排放參數(shù)等數(shù)據(jù)�����,分析養(yǎng)分在循環(huán)系統(tǒng)中的流動與損失規(guī)律以及影響因素�����。對比分析海南乃至我國現(xiàn)有種養(yǎng)結合模式與國外典型種養(yǎng)結合畜禽養(yǎng)殖模式,提出適合海南不同生態(tài)區(qū)域的種養(yǎng)結合循環(huán)農業(yè)發(fā)展模式。研究種養(yǎng)結合的家庭農牧場在鄉(xiāng)村振興中的地位和作用。研究掌握海南、我國各級政府和外國政府、國際組織對種養(yǎng)結合循環(huán)農業(yè)的現(xiàn)行政策支持和法律法規(guī)情況,研究發(fā)展不同畜禽種養(yǎng)結合循環(huán)農業(yè)的技術和裝備需求�����,研判未來發(fā)展趨勢�����,提出需要開展的重點項目�����,以及種養(yǎng)結合的循環(huán)農業(yè)助力鄉(xiāng)村振興的策略和政策建議�����。印遇龍作報告啟動會現(xiàn)場

2025-06-09

-

“固化土壤鎘菌劑研發(fā)與應用”通過成果評價

近日�����,農業(yè)農村部科技發(fā)展中心在長沙組織召開成果評價會,對中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所�����、武漢卉清源生物環(huán)?����?萍加邢薰镜葐挝还餐瓿傻摹肮袒寥梨k菌劑研發(fā)與應用”科技成果進行評價�����。近日,農業(yè)農村部科技發(fā)展中心在長沙組織召開成果評價會�����,對中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所、武漢卉清源生物環(huán)保科技有限公司等單位共同完成的“固化土壤鎘菌劑研發(fā)與應用”科技成果進行評價。評價專家組由中國農業(yè)科學院農業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所曾希柏研究員�����、中國科學院南京土壤研究所王興祥研究員�����、湖南省耕地與農業(yè)環(huán)境生態(tài)研究所羅尊長研究員、農業(yè)農村部環(huán)境保護科研監(jiān)測所林大松研究員�����、中南大學郭朝暉教授�����、湖南師范大學譚長銀教授�����、湖南農業(yè)大學曾清如教授等7位專家組成。中國農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會副理事長�����、農業(yè)農村部科技教育司原副司長李波�����,湖南省農業(yè)農村廳農業(yè)資源保護與利用處副處長李維峰�����、湖南省環(huán)境保護科學研究院研究員彭克儉、農業(yè)農村部農業(yè)生態(tài)與資源保護總站工程師鄭超和來自成果完成單位的10多名代表參加了本次會議�����。該成果在探明水硫耦合對水稻吸收累積鎘的調控效應與作用機理及硫還原微生物介導土壤鎘固化作用及其強化調控機理等的基礎上�����,以有效降低稻米鎘含量為目標,系統(tǒng)開展高效固化土壤鎘的微生物定向篩選�����、菌劑開發(fā)和配套應用技術研究�����,優(yōu)選出了1株強耐鎘�����、耐低溫、較耐酸,且在土壤中定殖力強的兼性硫酸鹽還原菌;創(chuàng)建了適于該優(yōu)選菌株生長的微生境�����,明確了其生產加工的關鍵參數(shù)和工藝流程�����,開發(fā)出“武漢卉清源”微生物菌劑�����,制訂了企業(yè)生產標準和菌劑應用技術規(guī)程,初步建成了年產1萬噸的生產車間,可實現(xiàn)規(guī)?����;a。從2020年開始�����,該成果先后在湖南懷化�����、益陽、邵陽、湘潭�����、常德和海南文富等地開展了多年多地多點的菌劑田間驗證示范�����,安全利用類鎘污染稻田可基本實現(xiàn)達標生產�����;嚴格管控類鎘污染稻田的米鎘含量最高可降低90%以上,可為嚴格管控類耕地類別調整和恢復水稻生產提供技術儲備。評價專家組一致認為,該成果整體達到了同類研究的國際先進水平�����。會后�����,在成果主要完成人員的陪同下�����,李波到長沙縣北山鎮(zhèn)考察了耕地重金屬污染長期定位觀測試驗中心站。成果評價會現(xiàn)場參會人員合影

2025-06-05

-

《中國菊科植物彩色圖鑒》正式出版

??一、圖鑒概況《中國菊科植物彩色圖鑒》(上下卷)將于2025年6月中旬由河南科學技術出版社正式出版�����,該書獲得了2023年度國家出版基金項目資助�����。該圖鑒由中國科學院華南植物園研究員陳又生和副研究員王龍主編,是系統(tǒng)性總結中國菊科植物分類信息的巨著�����。菊科植物是高等植物中種類最多的科�����,全世界超過1600屬�����,25000~35000種,廣泛分布于全球各地�����,我國菊科植物物種數(shù)目約占全部維管植物種類的十分之一�����,是生物多樣性的重要組成部分�����。二、圖鑒內容:1. 收錄范圍資料詳實:《中國菊科植物彩色圖鑒》詳細記錄了中國菊科植物的多樣性�����、地理分布�����、利用價值及研究簡史�����。種類齊全:整理提供了最新的中國菊科植物名錄,總計296屬�����、2533種�����。新分類處理和新發(fā)現(xiàn)?:本書發(fā)表了新組合或處理的新異名有28個�����。首次報道了3個中國新記錄種(珠峰香青、小花蓍�����、南方山芫荽)�����,涵蓋了自《Flora of China》之后發(fā)表的菊科新種約165個,新紀錄或遺漏種82個,分類處理變化的物種達160個�����。收錄比例高?:圖鑒收錄了278屬�����、1827種和16變種�����,提供了彩圖和文字描述,屬的數(shù)目達到中國菊科屬總數(shù)的94%�����,種的數(shù)目達到中國菊科物種的72 %�����。本圖鑒是目前世界已知的單一植物科級規(guī)模最大的植物圖鑒�����。2. 內容特色全面系統(tǒng)?:全面總結了中國菊科植物的分類研究進展,反映了最新的分類學處理成果。圖文并茂?:每種植物一般配以2~4幅彩色照片�����,詳細標注產地信息至縣級�����,增強了物種鑒定的科學性和可參考性。?實用性強?:介紹每種植物的中文名、拉丁學名�����、科屬地位�����、形態(tài)特征�����、花期�����、地理分布、生境及(或)分類評述等,并編制分屬、分種檢索表�����。三�����、主編及團隊介紹陳又生?:中國科學院華南植物園研究員�����,長期從事植物分類學研究,主持多項國家自然科學基金項目,并獲得中國科學院生物分類崗位(菊科分類)�����,在菊科分類領域成果顯著�����。王龍?:中國科學院華南植物園副研究員,專注于種子植物分類和系統(tǒng)學研究�����,為圖鑒提供了千里光族和春黃菊族等關鍵部分的文字和圖片整理�����。?團隊貢獻?:圖鑒的編纂還得到了徐連升�����、劉冰、朱鑫鑫等多位植物學家的支持和貢獻�����,他們共同為圖鑒提供了豐富的文字描述和珍貴照片�����。四�����、出版意義《中國菊科植物彩色圖鑒》的出版,填補了中國菊科植物分類學研究領域的空白�����,為推動中國植物分類和植物多樣性研究奠定了堅實基礎�����。此次《中國菊科植物彩色圖鑒》的出版,無疑將為中國乃至全球的菊科植物研究注入新的活力�����。同時�����,圖鑒的發(fā)行也將有助于提升公眾對植物多樣性的認識和保護意識�����,促進生態(tài)文明建設�����。此外,圖鑒的出版還將促進菊科植物在園藝�����、藥學等方面的資源開發(fā)和利用�����。五�����、購買信息讀者可通過河南科學技術出版社網店購買(鏈接:https://weidian.com/item.html?itemID=7488709286)預售期間半價(649元)?

2025-06-09

精品亚洲一区二区|

精品综合久久久久久99|

日韩精品成人无码专区免费

|

日韩精品一区二区三区中文3d

|

国产麻豆9l精品三级站|

四虎国产精品永久在线观看|

最新国产成人亚洲精品影院|

国产剧情精品在线|

国产精品后入内射日本在线观看

|

久久精品亚洲AV久久久无码|

精品久久久久久久免费加勒比|

国产天天综合永久精品日|

亚洲国产精品久久66|

国产精品美女午夜爽爽爽免费|

国产女人18毛片水真多18精品|

99精品中文字幕|

在线视频日韩精品|

九九热在线视频观看这里只有精品|

精品国内在视频线2019

|

亚洲精品国产自在久久

|

91国内揄拍国内精品对白|

狠狠久久精品中文字幕无码|

99久久国产精品免费一区二区|

亚洲国产成人99精品激情在线|

四虎影视永久在线精品免费|

99久久综合给久久精品|

国产精品三级国语在线看|

久久精品*5在热|

国产精品爆乳在线播放第一人称|

国产美女精品一区二区三区|

精品乱码一卡2卡三卡4卡网|

无码人妻精品一区二区三区99不卡|

久草精品视频在线播放|

国精品午夜福利视频不卡757|

国内精品久久久久久99蜜桃|

亚洲精品乱码久久久久久V

|

久久这里只有精品视频99|

久クク成人精品中文字幕|

国产伦精品一区二区免费|

99精品国产第一福利网站|

久久精品国产亚洲7777|