-

深圳先進院?|?生成式AI解鎖腦電與腦血氧信號“跨模態對話”(IEEE TMI)

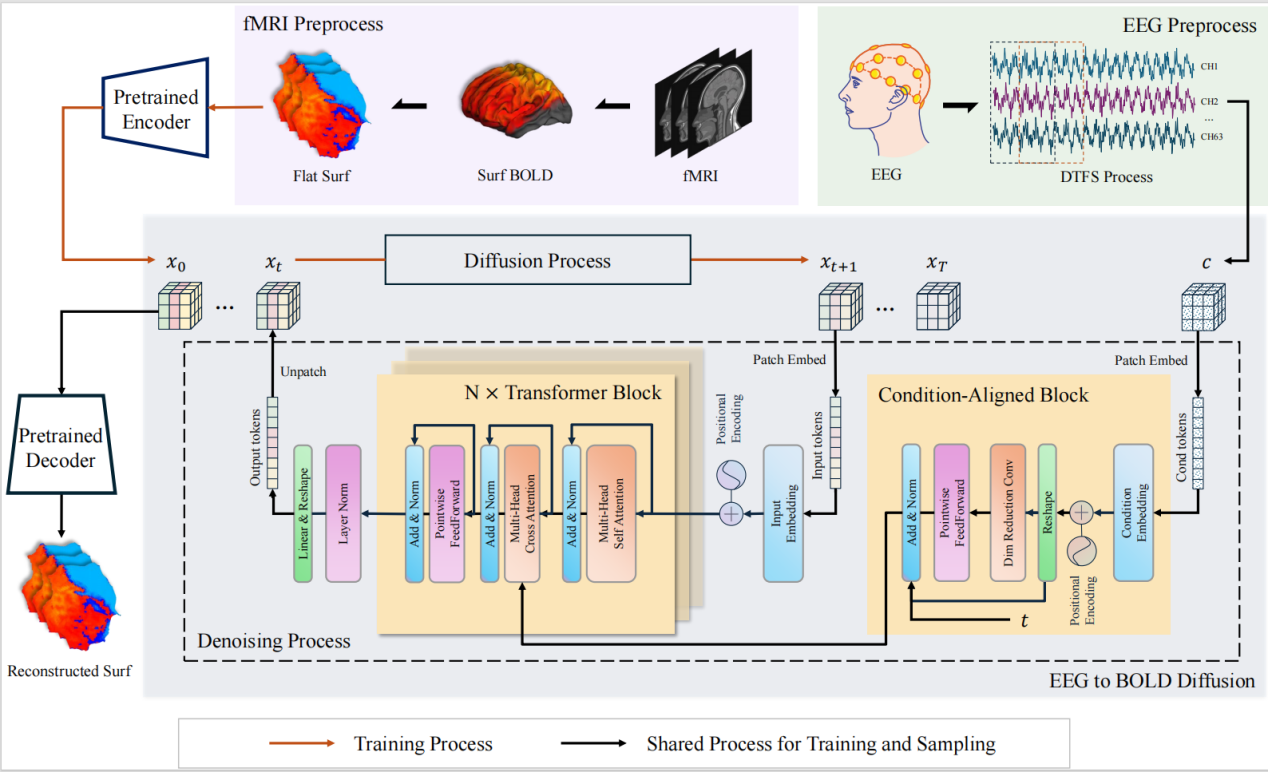

人腦功能活動的捕捉如同在迷霧中繪制星圖,需要多模態技術的協同。功能性磁共振成像(fMRI)憑借毫米級空間分辨率,在腦機工程研究中被視為腦功能解碼的金標準數據,但其笨重的設備、高昂的成本和低時間分辨率限制了應用潛力。與之互補的腦電圖(EEG)雖能毫秒級捕捉電信號,卻像“霧里看花”,信噪比低且難以定位深層腦區活動。如何讓兩者優勢融合提升腦功能解碼精度和可用性是腦機接口研究中的重要挑戰。人腦功能活動的捕捉如同在迷霧中繪制星圖,需要多模態技術的協同。功能性磁共振成像(fMRI)憑借毫米級空間分辨率,在腦機工程研究中被視為腦功能解碼的金標準數據,但其笨重的設備、高昂的成本和低時間分辨率限制了應用潛力。與之互補的腦電圖(EEG)雖能毫秒級捕捉電信號,卻像“霧里看花”,信噪比低且難以定位深層腦區活動。如何讓兩者優勢融合提升腦功能解碼精度和可用性是腦機接口研究中的重要挑戰。為突破這一瓶頸,中國科學院深圳先進技術研究院王書強課題組提出了一種創新的解決方案-通過構建條件對齊時序擴散模型(CATD),實現腦電-腦血氧信號的統一表征。團隊相關工作近日在IEEE Transactions on Medical Imaging發表了題為CATD: Unified Representation Learning for EEG-to-fMRI Cross-Modal Generation的研究成果,首次實現了基于擴散學習的EEG到fMRI跨模態表征,將BOLD信號時間分辨率提升3倍,為便捷獲取高質量腦功能信號提供新方案。如果把EEG信號比作“閃電快照”,BOLD信號則是“延時攝影”——前者記錄毫秒級神經元放電,后者反映秒級血氧代謝。二者雖同源,卻因時空尺度差異如同“加密語言”。CATD框架通過兩項核心技術破解這一密碼:(1)“腦信號翻譯官”條件對齊塊(CAB)研究團隊創新設計CAB模塊,借助跨模態注意力機制,將EEG的“時間密碼”與BOLD的“空間密碼”對齊至同一潛在空間。這一過程模擬了人腦神經血管耦合機制——當神經元放電后約6秒,血氧水平隨之波動。通過捕捉這種延遲關聯,AI能精準翻譯兩種信號的內在邏輯。(2)“時間顯微鏡”動態時頻分割(DTFS)傳統BOLD信號每秒采集1次,難以捕捉癲癇發作等瞬態事件。團隊開發的DTFS模塊,通過滑動采樣將EEG信號切割為毫秒級片段,驅動AI生成時間分辨率提升3倍的BOLD信號。實驗顯示,合成信號在癲癇早期征兆檢測中,時間相關性(余弦相似度)達0.85,媲美真實數據。全球約70%的醫院配備EEG設備,但僅5%擁有fMRI。團隊提出的這一解決方案可基于海量EEG數據生成多模態腦影像庫,助力帕金森、抑郁癥等腦疾病神經調控機制研究。數字所研究生姚瑋珩為論文第一作者,王書強研究員為論文通訊作者,該研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金等科技項目資助。<!--!doctype-->圖1. CATD模型圖圖2. EEG-fMRI?跨模態增強在運動想象等下游任務中的驗證分析

2025-03-27

-

廣州地化所?|?廣東省基礎與應用基礎研究重大項目“廣東省稀土資源與環境風險”順利通過結題驗收

2025年3月26日,廣東省基礎與應用基礎研究重大項目廣東省稀土資源與環境風險驗收會在廣州順利召開。2025年3月26日,廣東省基礎與應用基礎研究重大項目“廣東省稀土資源與環境風險”驗收會在廣州順利召開。廣東省科技基礎條件平臺中心領導與項目驗收專家組、項目承擔單位中國科學院廣州地球化學研究所(簡稱廣州地化所)徐義剛院士、所長王強以及項目參與單位原廣東省有色金屬地質局總工程師汪禮明、廣東省礦產資源勘查院副院長劉東宏、廣東省地質調查研究院正高級工程師王軍、廣東省環境科學研究院生態環境與土壤修復研究所所長鄧一榮等共40余人參加了本次會議。經過全面質詢與討論,項目順利通過驗收,標志著我國南方離子型稀土資源開發與環境協同治理取得重大進展。王強所長代表研究所發表致辭,對驗收專家組的蒞臨指導表示衷心感謝,并對本項目的基本情況和取得的重大成果進行了簡要介紹。項目負責人徐義剛院士、課題負責人牛賀才研究員、朱建喜研究員和鄧一榮所長分別對各課題實施情況及成果進行系統匯報,全面展示了研究成果。項目負責人徐義剛院士匯報項目實施情況隨后,專家組現場考察了廣州地化所深地過程與戰略礦產資源全國重點實驗室的專業技術平臺和大型儀器設備,充分肯定了實驗室在平臺搭建和成果產出方面的成效。驗收專家組現場考察驗收專家組審閱了項目實施總結報告等相關資料聽取了項目組匯報,進行了現場考察,經質詢、討論,認為項目承擔單位提供成果資料齊全、規范,全面完成了項目任務書的考核指標。最后,驗收專家組一致同意項目通過驗收。本次驗收會標志著廣東在戰略資源開發與生態文明建設協同發展道路上邁出關鍵一步。隨著未來稀土礦床深部探測技術體系的創建,有望進一步完善稀土礦床綠色開采技術以早日實現市場化應用。

2025-03-28

-

俯沖帶條件下滑石與C-O-H流體的碳酸化反應研究取得新進展

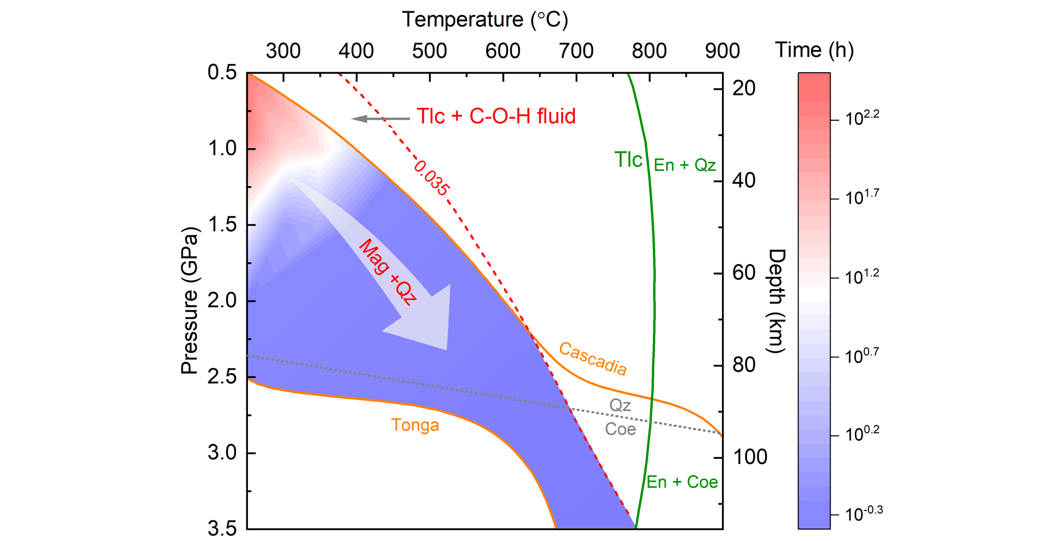

近日,中國科學院深海科學與工程研究所深海極端環境模擬研究實驗室博士生熊夢君作為第一作者,梅升華研究員作為通訊作者,在地學TOP期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上發表了一篇題為“In-Situ Experimental Study of Talc Carbonation in C-O-H Fluid: Implications for the Deep Carbon Cycle”的學術論文。近日,中國科學院深海科學與工程研究所深海極端環境模擬研究實驗室博士生熊夢君作為第一作者,梅升華研究員作為通訊作者,在地學TOP期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上發表了一篇題為“In-Situ Experimental Study of Talc Carbonation in C-O-H Fluid: Implications for the Deep Carbon Cycle”的學術論文。地球深部碳遷移是地質尺度碳循環過程的重要組成部分,而俯沖帶是碳從地表進入地幔的主要通道。在板塊持續俯沖過程中,溫壓梯度的急劇升高協同流體活動性增強,驅動俯沖板片內部發生多尺度物質重組—包括礦物的相態轉變、蛇紋石化橄欖巖的脫水分解、以及硅酸鹽-碳酸鹽交界面的氧化還原反應等。這些受熱力學平衡控制的物化作用,直接或間接地制約著淺層碳向地球深部的遷移邊界。揭示這一系列物理化學響應的成因機理,不僅能夠幫助認識地球內部物質的輸運過程,更能夠深化對板塊俯沖動力學、殼幔相互作用乃至地幔對流模式的系統認知,具有重要的科學意義。本研究采用金剛石壓腔(DAC)結合原位拉曼光譜技術,系統研究了俯沖帶溫度壓力條件下滑石與C-O-H流體的碳酸化反應過程。研究結果發現滑石在溫度> 250°C、壓力>1 GPa時,可快速轉化為菱鎂礦與石英,有效地將流體中的CO2封存到新形成的熱力學更穩定的菱鎂礦中,從而被挾帶進入地球深部(見附圖)。此外,滑石碳酸化后還可能通過改變俯沖帶礦物組成,影響到包括地震活動性在內的動力學過程。本研究的結果構建了滑石碳酸化反應的熱力學相圖,為更好地理解地球深部碳循環過程和受相變影響所致的地球動力學行為提供了必要的實驗約束。滑石穩定性和俯沖帶的P‐T路徑論文信息:Mengjun Xiong,Zhi Zheng,Jiangzhi Chen,Xia Zhao,Shenghua Mei,In Situ Experimental Study of Talc Carbonation in C-O-H Fluid: Implications for the Deep Carbon Cycle,Geochimica et Cosmochimica Acta (2025),https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.03.015.

2025-03-27

-

華南植物園闡述C4植物的生理學和生態學重要功能

植物光合作用主要有三種途徑:C3途徑、C4途徑和CAM途徑?。不同于C3植物,C4植物具有獨特的葉片解剖學特征和光合作用機制,能夠高效利用CO2使其具有高光合速率和高水分利用效率等顯著優勢。因此,C4植物與C3植物在資源權衡策略(trade-off)上可能存在顯著差異。這種權衡策略可以體現在葉片經濟學譜(leaf economics spectrum)上,即一端是具備“快速投資-收益”能力(fast strategy)的葉片,而另一端則是具有“緩慢投資-收益”能力(slow strategy)的葉片。在C4光合作用被發現的60多年時間里,大多數的研究聚焦于光合作用和抗逆性,對C4植物資源權衡策略的研究相對較少。中國科學院華南植物園聯合多位國際知名的植物生理學和生態學專家,首先系統綜述了C4植物的光合作用機制和高效的水分養分利用效率。再次,基于前期同質園的實驗數據,詳細對比了C4和C3植物葉片功能性狀及其相關關系的差異,并利用全球植物功能性狀數據庫TRY,構建了包含89種C4草本植物和1444種C3草本植物的葉片經濟學譜數據集,通過數據集的深入分析,闡明了C4植物的資源權衡策略及其生態適應性。最后,對C4植物在未來氣候變化背景下的響應和適應潛力以及對全球變化模型的貢獻進行了展望。相關研究成果以“C4?photosynthesis,trait spectra and the fast-efficient phenotype”為題,近期以Tansley Review發表在國際知名植物學期刊New Phytologist(《新植物學家》)上。著名植物生態學家、科羅拉多大學杰出教授、Oecologia前主編Russell Monson教授和中國科學院華南植物園李帥研究員為論文的共同第一作者。論文鏈接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.70057圖1. C3和C4植物葉片功能性狀相互關系的比較

2025-03-28

-

南海海洋所?|?馬里亞納海溝“挑戰者深淵”俯沖板塊上地幔蛇紋石化層特性獲揭示

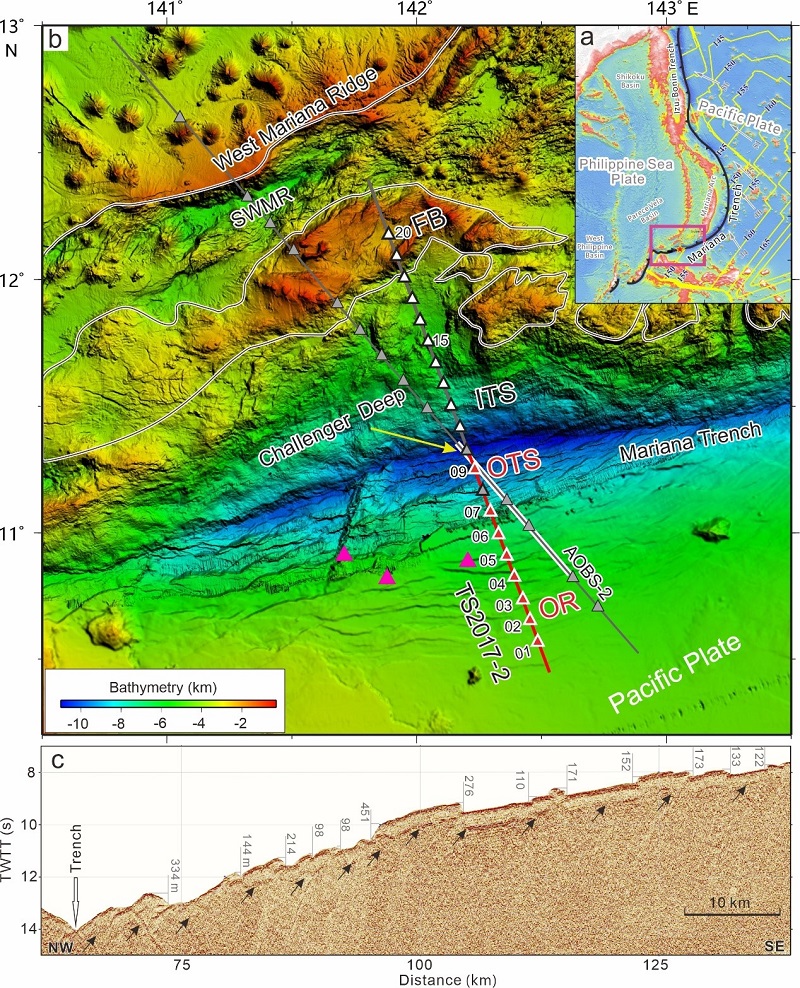

近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)丘學林研究團隊,聯合中國科學院地質與地球物理研究所、中國科學院深海科學與工程研究所和德國GEOMAR-亥姆霍茲基爾海洋研究中心,利用萬米級人工源地震剖面,成功獲得了馬里亞納“挑戰者深淵”俯沖板塊上地幔頂部高度蛇紋石化層的橫波速度和縱橫波速比。該成果發表已發表在國際地學期刊《地球物理研究通訊》(Geophysical Research Letters)上,副研究員賀恩遠為論文第一作者,研究員丘學林為通訊作者。馬里亞納“挑戰者深淵”作為全球最深的海溝,位于伊豆 - 小笠原 - 馬里亞納俯沖帶的最南段。該區域的俯沖板塊具有古老年齡、陡峭俯沖角度以及強烈基底變形等特點,被視作端元型俯沖帶。此前,研究團隊曾搭乘“探索一號”TS03 航次,在馬里亞納俯沖帶南段橫穿“挑戰者深淵”布設了一條 230 km 長的廣角深地震測線 TS2017 - 2,并獲得了該測線的縱波速度結構。研究發現太平洋俯沖板塊上地幔頂部存在 4.0 - 6.5 km 厚的速度異常層,但由于縱波速度存在多解性,對該異常層的巖石物質屬性一直未能明確。在此基礎上,研究團隊對該批次數據進行了深入分析。利用徑向分量數據開展橫波速度結構模擬和縱 / 橫波速比分析,發現該上地幔層的縱 / 橫波速比值超過 1.80,最高可達 1.95。經過與實驗室巖石參數的對比分析,確定該速度異常層為高度蛇紋石化地幔層,其形成與蛇紋石化地幔橄欖巖的機械強度快速變化密切相關。此外,波速比剖面還顯示,輸入板塊地殼和上地幔的縱 / 橫波速比值向海溝方向呈增加趨勢,但速度值卻在減小,這表明了板塊撓曲斷裂和水化程度的增強。研究結果表明“挑戰者深淵”區域的輸入板塊經歷了強烈的撓曲斷裂、水化和地幔蛇紋石化過程。這對于認識典型端元“馬里亞納”型俯沖系統的俯沖過程和水-物質循環機制具有重要意義。該研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃深海專項、中國科學院南海海洋研究所自主部署項目的資助。論文信息:He,E.,Qiu,X.,Li,Y.,Grevemeyer,I.,Xu,M.,Zhao,M.,et al. (2025). Strong serpentinization and hydration in the subducting plate of the southern mariana trench: Insights from Vp/Vs ratios. Geophysical Research Letters,52,e2024GL113792.相關論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024GL113792圖1?馬里亞納俯沖帶南段的地形特征及部分多道反射地震剖面圖2?沿TS2017-2測線輸入板塊的縱、橫波速度結構、波速比剖面(圖a-c)以及OBS02臺站的徑向分量地震剖面(圖d)圖3?原位地震觀測與實驗室巖石測量值的對比

2025-03-26

-

南海海洋所?|?鹿角杯形珊瑚孵幼型繁殖模式的遺傳演化及其氣候變化響應特征取得進展

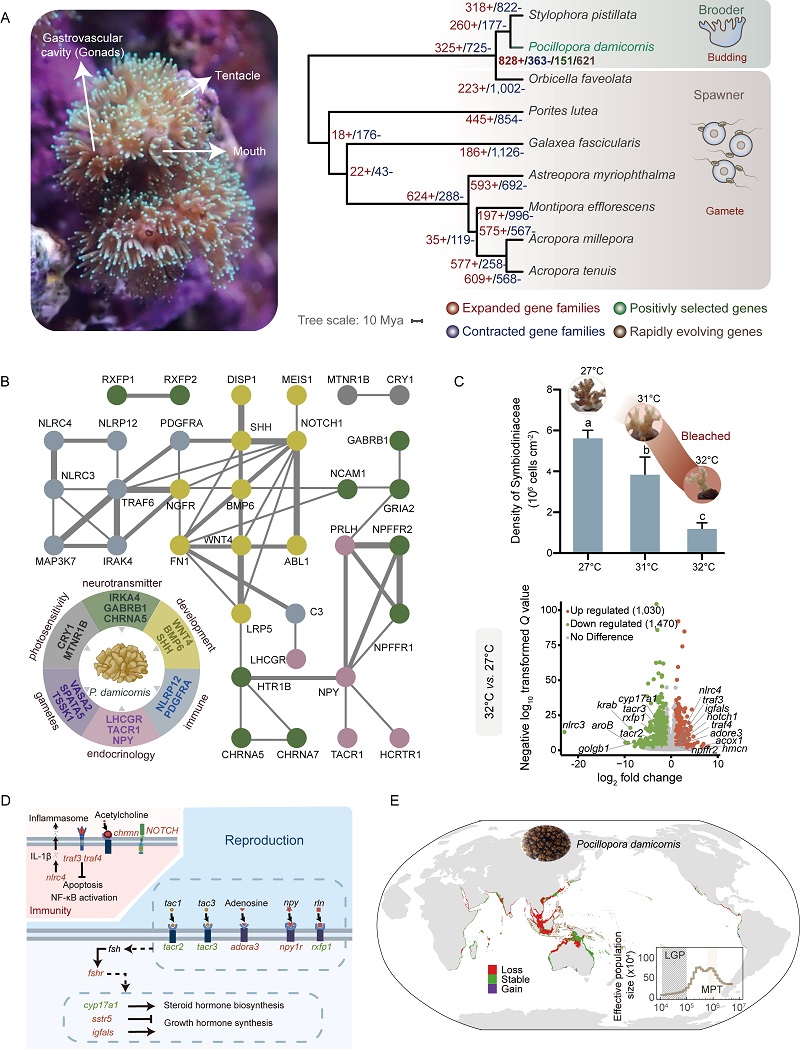

中國科學院南海海洋研究所李潔研究員團隊和林強研究員團隊在珊瑚繁殖策略的遺傳演化規律與氣候變化影響下的分布動態研究取得進展。相關研究成果以“Genomic insights into the brooding reproduction and climate-driven dynamics of Pocillopora damicornis in the Anthropocene”為題,于2025年3月17日在線發表于國際權威學術期刊SCIENCE?CHINA Life Sciences。研究員李潔、副研究員劉雅莉和研究員張志新為共同第一作者,研究員李潔、院士張偲和研究員林強為共同通訊作者。全球氣候變化影響下,造礁石珊瑚種群的恢復與維持是珊瑚礁可持續發展的核心問題,而珊瑚繁殖策略是種群恢復和長期存續的關鍵。據此,本研究聚焦了典型珊瑚物種繁殖模式及其對未來氣候變化的適應性特征。研究團隊率先對孵幼型鹿角杯形珊瑚基因組開展系統分析,并通過與其他八種石珊瑚的比較基因組解析,發現鹿角杯形珊瑚參與神經遞質調節、內分泌和發育相關的基因存在顯著擴張和快速進化現象,并受到強烈正選擇信號,暗示這些基因可能在其孵幼型繁殖過程中發揮了關鍵作用。本研究通過開展了珊瑚的溫度受控實驗,基于轉錄組等分析發現高溫脅迫可通過調控激素分泌和免疫反應,對鹿角杯形珊瑚的繁殖效能產生不利影響。此外,研究團隊基于物種基因組PSMC分析,重構了分布在印-太海域的四種排卵型和兩種孵幼型石珊瑚的有效種群歷史演化規律;同時,利用物種分布模型(SDMs)分析,明確了六種排卵型和六種孵幼型石珊瑚在未來氣候變化情景下的動態分布規律,其中,結果表明鹿角杯形珊瑚的分布范圍將顯著收縮。團隊前期通過共生細菌分離培養、基因組和代謝物分析,證實鹿角杯形珊瑚宿主與共生細菌之間的營養互作(mSystems,2022);并且,發現共生丙酸桿菌可減輕鹿角杯形珊瑚熱白化(Environmental Microbiome,2023)。本研究通過學科交叉,為深度解析珊瑚繁殖策略演化模式與環境適應性提供了新的研究視角。該項工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目的資助。論文信息:Jie Li#*,Yali Liu#,Zhixin Zhang#,Yu Chen,Jian Zhang,Haiyan Yu,Yingyi Zhang,Cong Liu,Zhuang Shao,David G. Bourne,Meng Qu,Si Zhang*,Qiang Lin*. Genomic insights into the brooding reproduction and climate-driven dynamics of Pocillopora damicornis in the Anthropocene. 2025文章鏈接:http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11427-024-2821-0圖1 鹿角杯形珊瑚繁殖模式演化的遺傳調控特征及其氣候變化下種群分布規律

2025-03-27

-

南海海洋所?|?物種分布信息選擇對準確評估海洋生物分布格局的潛在影響取得新進展

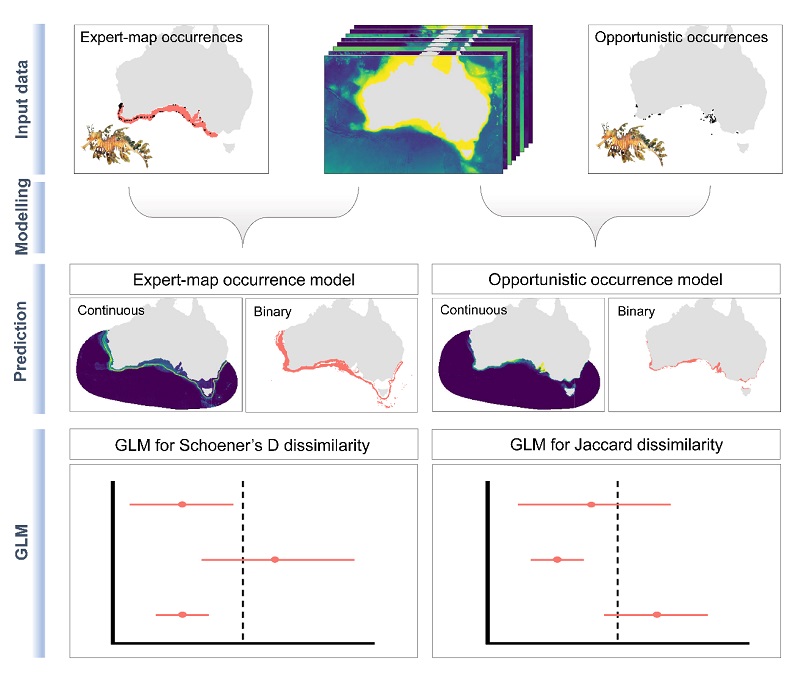

3月24日,中國科學院南海海洋研究所林強團隊在海洋物種分布數據信息對其生物地理格局精確評價與應用效果方面取得新進展,相關成果以“Differences in predictions of marine species distribution models based on expert maps and opportunistic occurrences”為題發表于保護生物學旗艦期刊Conservation Biology。研究員張志新為本文第一作者,研究員林強和研究員秦耿為本文共同通訊作者。當前,全球范圍內正面臨嚴峻的生物多樣性喪失危機,部分區域的生物多樣性正以驚人的速度下降,因此,精確評估生物多樣性現狀與未來演變趨勢,制定科學的保護策略,對于遏制生物多樣性衰退現狀極其重要。物種分布模型(SDM)是當前學界評估生物多樣性變化的重要工具,其預測能力高度依賴于物種分布數據的質量,高質量的物種分布數據源信息是限制物種分布模型應用的關鍵。因此,探究不同來源的高質量物種分布數據對生物地理分布格局的精準預測是當前本領域學者最為關注的科學問題。在實際的物種分布模型構建過程中,物種分布點和分布范圍是兩類常用的數據源,兩者的獲取來源不同,數據特征各具優勢,但兩者在模型性能方面的差異,尤其是在海洋場景下生物地理格局研究領域,尚未充分研究和報道。據此,本研究以珍稀海洋魚類海龍科和石斑魚科233個物種為研究對象,基于其分布點和分布范圍數據分別構建物種分布模型,系統評估了兩種模型在預測能力方面的差異(圖1),發現兩種模型均表明水深和溫度是制約海龍科和石斑魚科魚類地理分布的關鍵因素,但基于物種分布點而構建的模型具有更好的預測能力和可轉移性。同時,基于物種分布點和分布范圍的模型在緯度多樣性梯度格局預測方面差異顯著(圖2),分布點模型呈現雙峰緯度梯度(即物種多樣性在赤道附近較低,在中緯度地區呈現峰值),而分布范圍模型則呈現了單峰模式(即物種多樣性在赤道附近最高)。由此,本研究提出在研究海洋生物多樣性的緯度梯度格局中,應特別關注數據源對結果產出的潛在影響。進一步,本研究利用廣義線性模型探討了兩種模型預測差異背后的驅動機制。研究結果表明,兩種分布數據對應的環境信息差異是導致模型預測差異的主要因素;基于兩種分布數據的模型預測結果在海龍科物種中差異更大,推測這可能與海龍科物種具有更強的棲息生境偏好性有關(圖3)。本研究率先在海洋領域系統評估了物種分布數據類型選擇在海洋物種分布模型研究中的重要性,指出未來相關研究應更加關注數據源的獲取和選擇;同時,建議開發新的數據整合方法,充分考慮不同類型數據及其應用場景的優勢,提升物種分布模型的準確性。此外,本研究呼吁相關機構應進一步提高數據的開放度和透明度,以便更好地支撐和踐行全球生物多樣性保護戰略。本研究得到了國家自然科學基金項目、中國科學院戰略性先導專項等的聯合資助。文章信息:Zhang,Z.,Kass,J. M.,Bede-Fazekas,á.,Mammola,S.,Qu,J.,Molinos,J. G.,...& Lin,Q (2025). Differences in predictions of marine species distribution models based on expert maps and opportunistic occurrences.?Conservation biology: the journal of the Society for Conservation Biology,e70015.文章鏈接:https://doi.org/10.1111/cobi.70015圖1?研究流程圖?圖2?基于分布點(a和b)和分布范圍(c和d)構建的物種分布模型預測結果圖3?兩種物種分布模型預測差異驅動機制分析

2025-03-27

-

區域創新發展聯合基金項目“自航單浮體氣動式波浪能高效轉換機理研究及驗證試驗”結題驗收

3月20日,由中國科學院廣州能源研究所海洋能研究團隊承擔的2020年度國家自然科學基金區域創新發展聯合基金項目-廣東-“自航單浮體氣動式波浪能高效轉換機理研究及驗證試驗”在北京通過結題驗收。3月20日,由中國科學院廣州能源研究所海洋能研究團隊承擔的2020年度國家自然科學基金區域創新發展聯合基金項目-廣東-“自航單浮體氣動式波浪能高效轉換機理研究及驗證試驗”在北京通過結題驗收。該項目由廣州能源所海洋能科研團隊吳必軍研究員主持,聯合中國科學院電工研究所和南京工程學院,對自航行的單浮體氣動式技術的轉換機制開展了理論、實驗和海試研究。國家海洋技術中心造波水池試驗結果表明:單浮體后彎管發電模型波電轉換效率最高達到63.4%、獨創發展的單浮體U型管發電模型波電轉換效率最高達到80.6%。基于單浮體后彎管技術研建了20kW自航行發電樣機“梵靜山”號,寬3.8m,長9m,進行了河面航行測試。2025年1月17日投放于廣東省珠海大萬山海域(北緯21°55′1″,東經113°42′5″)開展實海況發電試驗,試驗表明0.2m波浪下起動發電,目前測得最大發電功率為6.079kW。近年來廣州能源所研制的單浮體氣動式技術模型造波水池測試結果20kW發電樣機河面航行測試20kW發電樣機實海況試驗

2025-03-28

-

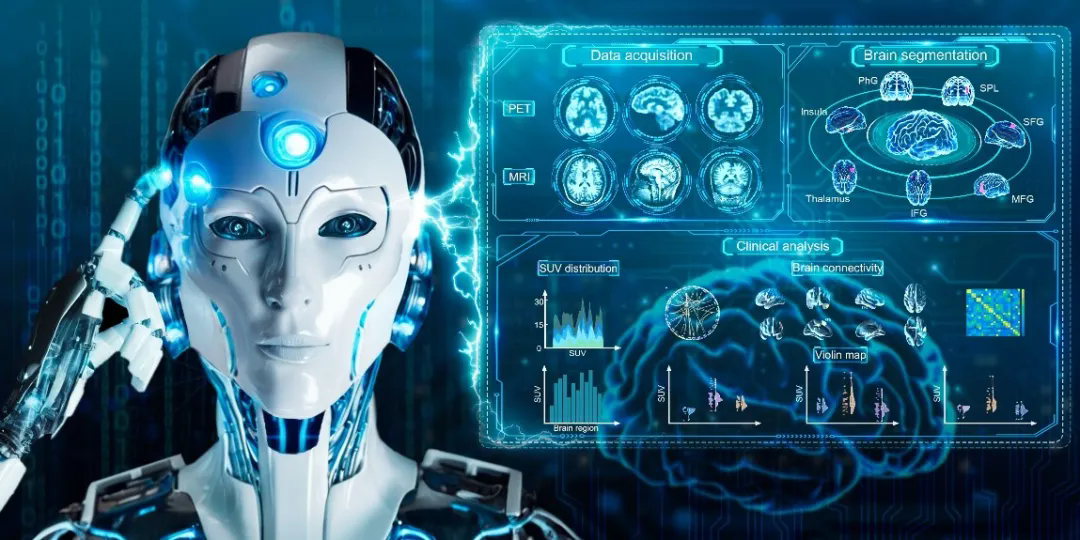

深圳先進院?| 科研團隊實現PET/MR雙模態全腦區自動分割技術(IEEE JBHI 封面文章)

腦區分割是醫學圖像處理的主要任務,對神經科學研究和臨床診斷都有著深遠的影響。精確的腦區分割對于分析不同的腦區至關重要,因為它們的體積、表面積和形態與各種神經系統疾病有關,比如帕金森病和阿爾茨海默病等。PET/MR成像系統則是一種有效的腦部疾病診斷工具,它結合了PET代謝成像和MR結構成像的優點,可以在疾病早期觀察到特定大腦區域的代謝異常和結構變化,從而將功能和代謝雙模態信息相結合用于腦疾病診斷。腦區分割是醫學圖像處理的主要任務,對神經科學研究和臨床診斷都有著深遠的影響。精確的腦區分割對于分析不同的腦區至關重要,因為它們的體積、表面積和形態與各種神經系統疾病有關,比如帕金森病和阿爾茨海默病等。PET/MR成像系統則是一種有效的腦部疾病診斷工具,它結合了PET代謝成像和MR結構成像的優點,可以在疾病早期觀察到特定大腦區域的代謝異常和結構變化,從而將功能和代謝雙模態信息相結合用于腦疾病診斷。然而,人工分割腦區圖像費時費力,且分割結果容易受到個體差異和操作人員主觀因素的影響。因此,急需引入自動分割技術來解決分割中高成本和長耗時的問題,促進基于醫學影像的腦科學研究。2025年3月,醫學成像科學與技術系統全國重點實驗室、中國科學院深圳先進技術研究院醫學人工智能研究中心胡戰利研究員團隊,開發了一種基于交叉融合機制的PET/MR雙模態全腦區自動分割技術,該方法在分割過程中高效整合PET與MR的功能和結構信息,實現了更精確、更全面的腦區分割。研究成果以“Automatic Brain Segmentation for PET/MR Dual-modal Images through a Cross-Fusion Mechanism”為題,發表在醫學成像領域TOP期刊IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics上,論文同時被選為期刊2025年3月的“封面文章”。提出方法創新性地引入交叉融合機制,充分利用PET和MR的互補特性來實現腦區自動分割,為醫學影像分析和神經系統疾病的診斷提供了全新思路。隨著人工智能技術的迅速發展,深度學習以其強大的特征表達能力活躍在計算機視覺的各個領域,也大量地被應用于醫學圖像領域。深度學習方法通過對大量數據進行學習,訓練深層學習網絡,可以實現端到端的輸出,具有廣泛的應用前景。然而,現有基于深度學習的方法在PET/MR腦區分割任務中仍存在一定局限性。單模態方法僅依賴單一信息源,難以提供完整的腦部結構信息,而現有的雙模態方法大多只是將PET與MR數據簡單拼接,缺乏深度融合,未能充分利用兩種模態的優勢。因此,如何有效結合PET和MR信息,提高腦區自動分割的精度和魯棒性成為了研究人員關注的重點。研究團隊提出了一種基于交叉融合機制的全腦區自動分割方法,通過融合功能和結構信息以提高腦區分割的準確性。該網絡同時處理PET和MR圖像,在編碼部分,首先采用UX-Net進行特征提取,然后利用基于交叉注意力機制的融合模塊進行結構和功能特征融合,以增強分割網絡對多模態信息的適應性,提高分割效果。實驗從視覺、定量、臨床、額外數據驗證以及消融實驗五個方面展示分割結果,以驗證模型的有效性。實驗結果表明,所提出方法實現了精確的全腦區分割,有利于腦部疾病的臨床診斷和分析。該方法對其它多模態融合分割任務表現出良好的通用性和適用性,未來也可將該方法應用于分割其它多模態或組織和器官的任務中。中國科學院深圳先進技術研究院胡戰利研究員、河南省人民醫院王梅云副院長為論文共同通訊作者,中國科學院深圳先進技術研究院碩士生唐紅艷、副研究員黃振興和博士生李文博為論文共同第一作者。該研究得到了國家自然科學基金(數學天元重點專項)、國家重點研發計劃(重大科學儀器設備研發重點專項)、廣東省自然科學基金(卓越青年團隊項目)和深圳醫學科學院(原創探索項目)等項目的資助。圖1:論文被選為IEEE JBHI期刊2025年3月封面文章圖2:提出方法的總體技術路線圖圖3:提出方法與現有分割方法效果對比圖4:不同方法分割結果的SUV相關性評估

2025-03-25

-

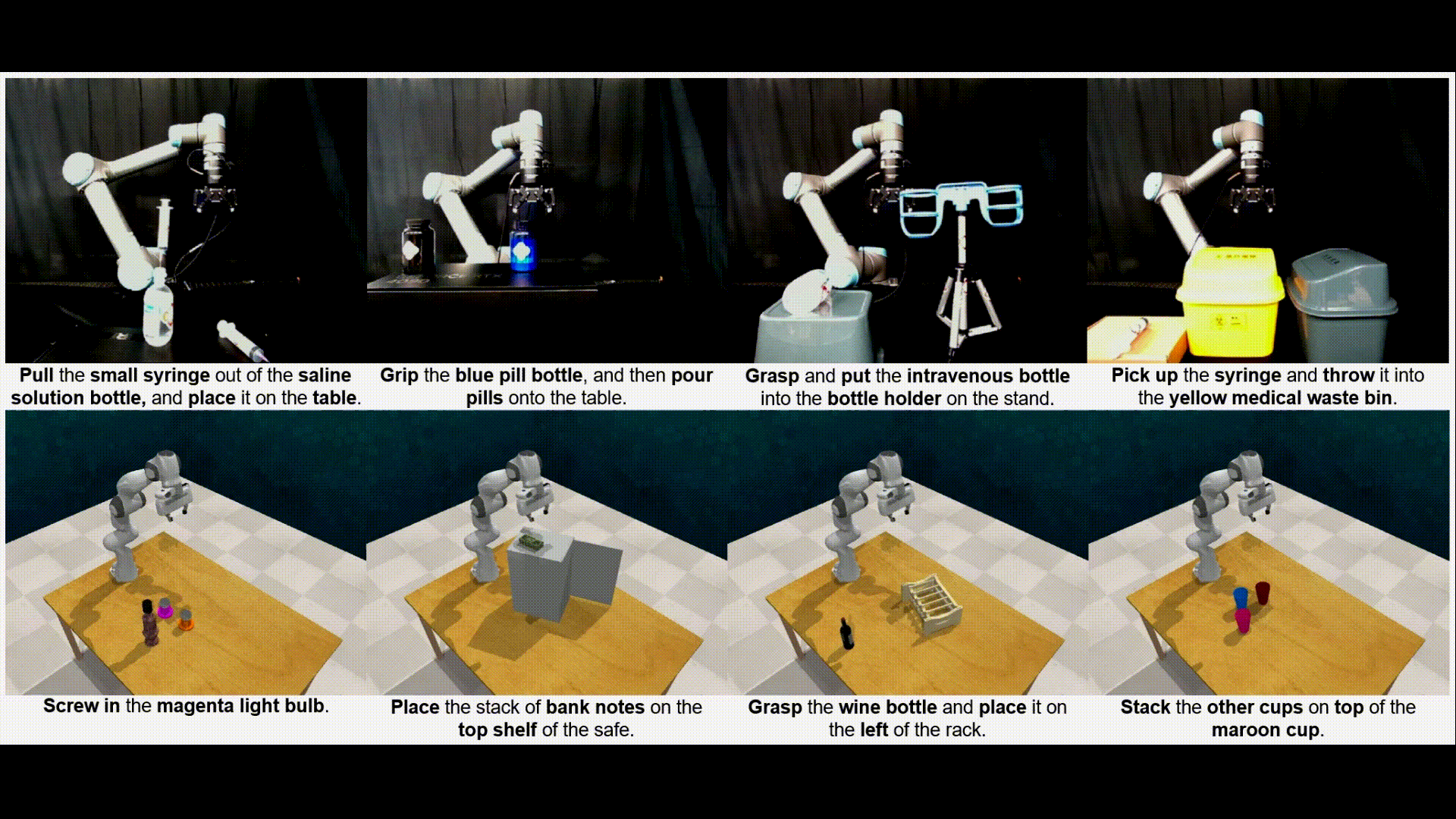

?深圳先進院?|?三維感知-復雜操作端到端機器人學習新方法(IEEE Transactions on Robotics)

近日,中國科學院深圳先進技術研究院集成所智能仿生研究中心徐升團隊與澳門大學楊志新團隊合作,在機器人學習領域取得突破,提出了一種基于三維視覺融合注意力機制的端到端多模態模型——Fusion-Perception-to-Action Transformer(FP2AT)。該算法通過融合全局與局部體素網格特征,結合本體感知信息,顯著提升了機器人在復雜三維場景中的精細操作能力。研究成果以“Fusion-Perception-to-Action Transformer: Enhancing Robotic Manipulation With 3-D Visual Fusion Attention and Proprioception”為題,發表于機器人領域頂級期刊《IEEE Transactions on Robotics》,論文第一作者為澳門大學-中國科學院深圳先進技術研究院聯合培養博士生劉楊駿,徐升副研究員和楊志新副教授為共同通訊作者,先進院和澳門大學為共同第一單位。近日,中國科學院深圳先進技術研究院集成所智能仿生研究中心徐升團隊與澳門大學楊志新團隊合作,在機器人學習領域取得突破,提出了一種基于三維視覺融合注意力機制的端到端多模態模型——Fusion-Perception-to-Action Transformer(FP2AT)。該算法通過融合全局與局部體素網格特征,結合本體感知信息,顯著提升了機器人在復雜三維場景中的精細操作能力。研究成果以“Fusion-Perception-to-Action Transformer: Enhancing Robotic Manipulation With 3-D Visual Fusion Attention and Proprioception”為題,發表于機器人領域頂級期刊IEEE Transactions on Robotics,論文第一作者為澳門大學-中國科學院深圳先進技術研究院聯合培養博士生劉楊駿,徐升副研究員和楊志新副教授為共同通訊作者,先進院和澳門大學為共同第一單位。研究背景:三維操作亟需“類人”感知與規劃能力傳統機器人操作多依賴二維圖像觀測,難以捕捉三維空間中的物體結構、位置及姿態關系,導致精細化操作任務(如拔插、旋擰、堆疊)成功率低。雖然體素表示(Voxel Grid)能保留豐富的三維空間信息,但現有方法存在特征利用率低、動作預測分辨率不足等問題。人類在完成精細操作時,可通過靈活切換全局視野與局部聚焦,結合手部本體感知動態調整動作。受此啟發,研究團隊提出了一種“類人”的多模態感知到動作操作框架。核心創新:基于三維視覺融合注意力機制的端到端多模態模型——Fusion-Perception-to-Action Transformer(FP2AT)(圖2),其中具體包括:1、設計全局-局部視覺融合注意力(HVFA-3D),模擬人類“先全局觀察、再局部聚焦”的視覺感知模式,增強對關鍵操作區域的關注(圖1)。提出三維視覺互注意力機制(VMA-3D),實現跨尺度空間信息雙向交互,提升場景理解能力。2、集成關節力位、末端力/力矩、夾爪狀態數據,感知接觸力與運動狀態,提升機器人對周圍環境接觸、本體運動和協調的感知能力。漸進式動作預測框架,先通過低分辨率體素全局規劃,再基于高分辨率局部體素微調動作,保持網絡端到端特性的同時提升預測精度。3、提出關鍵規劃步數指標(ANKA),用于評估同類算法執行效率和規劃能力。實驗結果:成功率提升,效率顯著優化研究團隊在多個仿真(RLBench)和真實機械臂(UR5)任務上驗證了FP2ATs的性能(視頻),平均成功率較體素SOTA方法提升34.4%,較點云SOTA方法提升14.6%。展現出有更好的規劃能力(如避障等),減少的關鍵規劃步數。應用前景:面向通用任務的智能機器人該工作所提出的FP2AT理論具有強泛化性能,能夠適配不同機器人操作平臺,通過多模態感知與智能操作規劃,引導機器人完成多樣化復雜操作任務。該工作是團隊在學習控制領域的進一步拓展,將來可與具身智能、人形機器人相結合,應用于家庭服務、醫療護理、工業生產、化學試驗等各類場景。研究資助本研究在國家自然科學基金面上項目、澳門科技發展基金、廣東省、深圳市、澳門大學等科技項目資助下完成。<!--!doctype-->圖1 |?體素重建與“類人”視覺感知圖2 | Fusion-Perception-to-Action Transformer網絡架構圖3?|?面向家庭及醫療服務的仿真及實際實驗驗證

2025-03-26

国内精品伊人久久久久妇|

国产精品久久久久久久久电影网|

国产精品一国产精品|

AV无码精品一区二区三区|

精品毛片乱码1区2区3区|

在线亚洲精品视频|

亚洲av无码成人精品区在线播放|

国产区精品福利在线观看精品|

亚洲精品无码乱码成人|

无码精品黑人一区二区三区|

亚洲精品美女久久久久|

97久久国产亚洲精品超碰热|

国产精品久久亚洲不卡动漫|

国产精品视频一区国模私拍|

精品人妻一区二区三区四区在线|

精品97国产免费人成视频|

国产成人精品午夜福利|

亚洲国产精品线观看不卡|

国产av影片麻豆精品传媒|

无码精品人妻一区二区三区免费

|

久久国语露脸国产精品电影|

国产99视频精品免费观看7|

国产在线精品二区赵丽颖|

成人精品视频99在线观看免费|

久久精品视频观看|

2021国产精品午夜久久|

国产99视频免费精品是看6|

99久久这里只有精品|

99re热精品视频国产免费|

国产欧美一区二区精品仙草咪|

亚洲国产精品成人久久蜜臀

|

91精品国产91久久久久久最新|

亚洲欧美国产精品专区久久|

第一福利永久视频精品|

自拍偷自拍亚洲精品第1页|

亚洲国产成人精品无码区在线网站|

国产乱人伦偷精品视频免|

国产亚洲午夜精品|

国产亚洲精品观看91在线|

精品国产福利在线观看|

合区精品中文字幕|