-

華南植物園在廣東石灰?guī)r地區(qū)發(fā)現(xiàn)新物種——南嶺報春苣苔

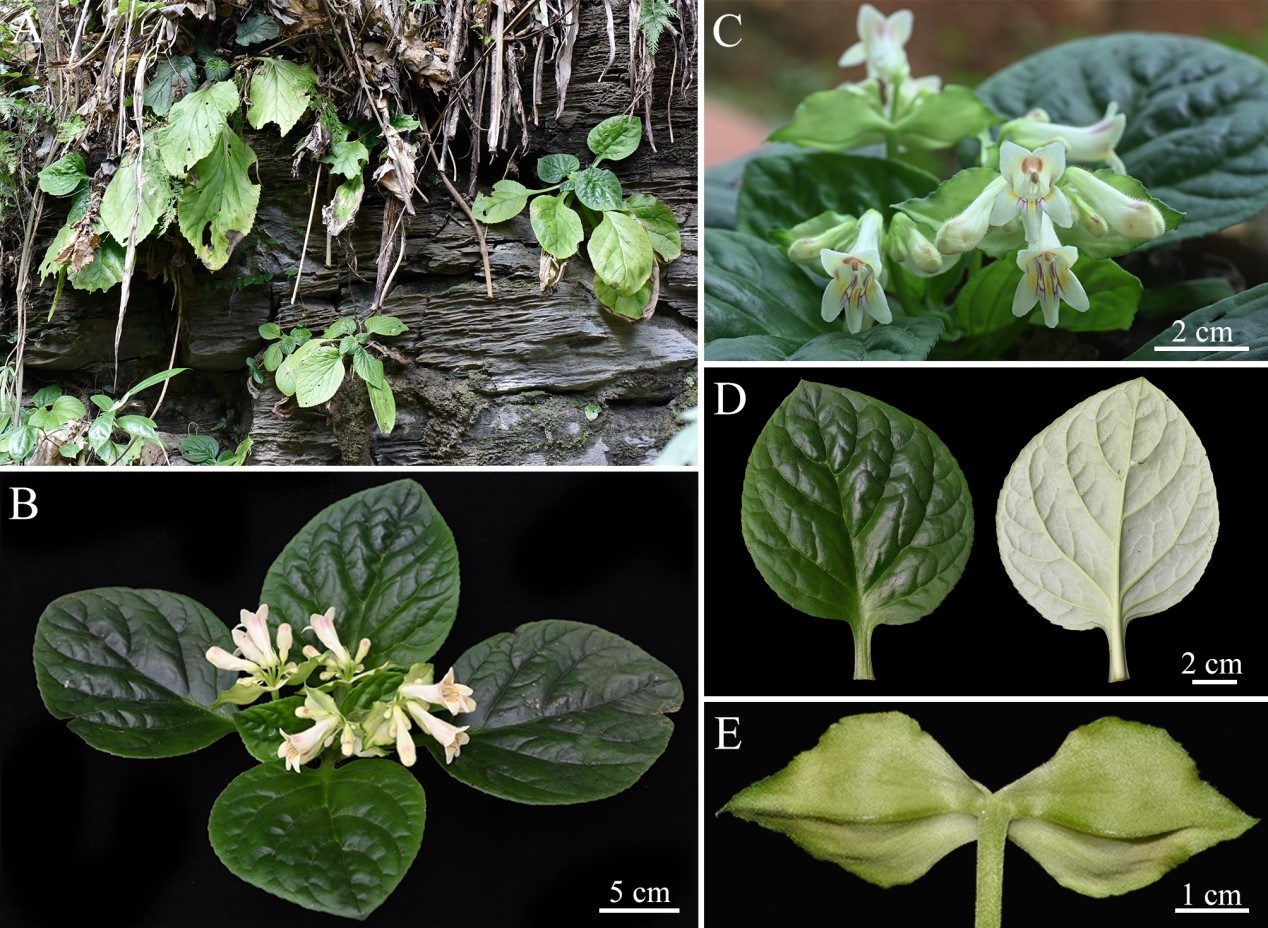

中國科學院華南植物園科研團隊在粵北石灰?guī)r地區(qū)發(fā)現(xiàn)并命名了一種苦苣苔科植物新種——南嶺報春苣苔(Primulina nanlingensis)。報春苣苔屬(Primulina)是苦苣苔科(Gesneriaceae)在中國分布最大的屬,目前該屬植物在中國超過220種,全球超過240種。中國南部至西南部的喀斯特地貌是報春苣苔屬植物的多樣性熱點地區(qū),其物種多為局限分布于孤立生境的特有種,其中,南嶺山地復雜的地形與土壤異質(zhì)性孕育了報春苣苔屬高度的物種多樣性和特有性。傳統(tǒng)植物分類研究依賴形態(tài)學特征,導致部分近緣種難以區(qū)分和發(fā)現(xiàn),隨著分子生物學技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用為厘清該屬復雜類群提供了新視角。2024年1月,中國科學院華南植物園植物中心陳紅鋒研究員及其團隊與廣東石門臺國家級自然保護區(qū)李遠球高級工程師等人開展調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)一疑似報春苣苔屬新種,隨即采集標本和分子材料并引種回華南植物園開展進一步的形態(tài)學及物候?qū)W觀察。通過對植物的形態(tài)解剖、標本比對和分子系統(tǒng)發(fā)育分析,確認為新物種,并以發(fā)現(xiàn)地處于南嶺山地核心位置而命名為南嶺報春苣苔(圖1)。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),南嶺報春苣苔與多色報春苣苔(P. versicolor)和彭氏報春苣苔(P. pengii)較為相似,與多色報春苣苔相比,其葉片較大且邊緣具較密的圓齒,單花序花量及總花序數(shù)較少,苞片卵狀披針形并具淺鋸齒,萼片每側(cè)具1-3枚齒,花絲基部與頂端密被腺毛,雌蕊密被腺毛與短柔毛等特征;與彭氏報春苣苔相比,其花冠更長、花色呈淡黃色且苞片形態(tài)顯著不同。分子系統(tǒng)學證據(jù)進一步支持其獨立物種的系統(tǒng)發(fā)育位置。南嶺報春苣苔目前僅分布于廣東石門臺國家級自然保護區(qū)的兩處石灰?guī)r山體,種群規(guī)模較小。研究團隊按照IUCN標準將其評估為近危(NT),并建議加強其棲息地保護。南嶺報春苣苔花形獨特、花色淡雅,具有較高觀賞價值,未來或可應(yīng)用于園林綠化。陳紅鋒研究員指出:“南嶺報春苣苔作為報春苣苔屬的新成員,其發(fā)現(xiàn)不僅為南嶺植物多樣性寶庫增加了新樣本,更為喀斯特地貌植物適應(yīng)性演化研究提供了重要材料。”這一發(fā)現(xiàn)為南嶺山地植物多樣性寶庫再添珍稀成員,相關(guān)成果已于近期發(fā)表于國際植物分類學期刊PhytoKeys上。該研究獲得廣州科技項目、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究旗艦項目等項目的資助。文章鏈接:https://doi.org/10.3897/phytokeys.254.145138圖1. 南嶺報春苣苔形態(tài) A生境;B、C生活型及花序;D葉;E苞片;F正視花冠;G側(cè)視花冠;H打開的花冠;I雄蕊;J雌蕊;K萼片;L側(cè)視雌蕊;M果序。

2025-04-01

-

廣州健康院發(fā)現(xiàn)DNA甲基轉(zhuǎn)移酶DNMT1抑制劑可誘導T細胞獲得NK細胞特征并提升抗腫瘤活性

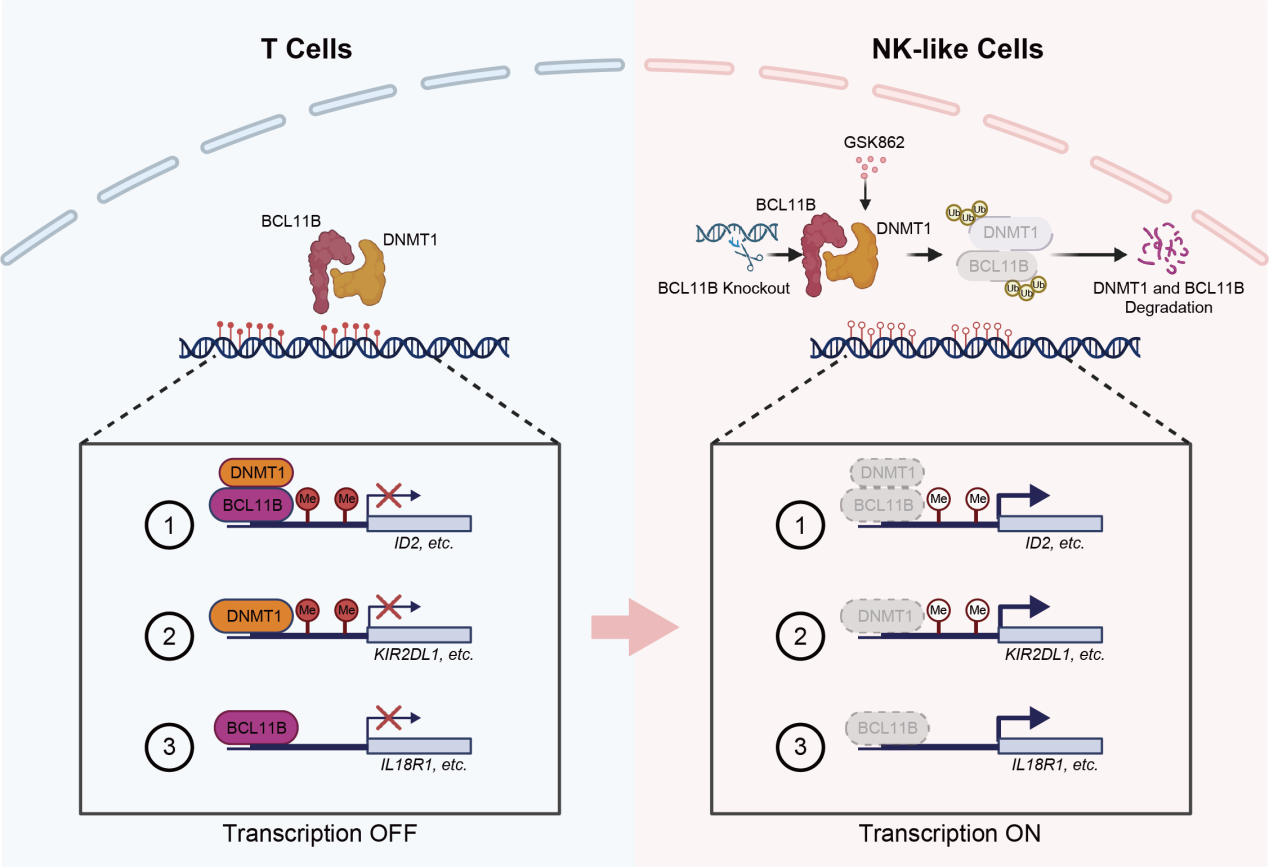

近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院李鵬研究員和孔祥謙研究員團隊在Science Immunology發(fā)表題為"?DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究論文。近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院李鵬研究員和孔祥謙研究員團隊在Science Immunology發(fā)表題為"DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究論文。該研究揭示了DNA甲基轉(zhuǎn)移酶DNMT1通過表觀遺傳與蛋白質(zhì)互作雙重機制維持T細胞身份的關(guān)鍵作用,研發(fā)了通過表觀遺傳小分子抑制劑將T細胞誘導重編程為同時具有T細胞和NK細胞功能的NK樣細胞,有望為癌癥免疫細胞治療提供一種新細胞源。T細胞和NK細胞都是重要的免疫細胞。T細胞主要參與適應(yīng)性免疫應(yīng)答,而NK細胞是天然免疫系統(tǒng)的一部分,具有直接殺傷腫瘤細胞和病毒感染細胞的能力。它們在腫瘤免疫中體現(xiàn)出高度的互補性:T細胞可識別表達MHC-I的癌細胞,NK細胞則通過NK細胞受體(NCR)來識別MHC-I缺失的癌細胞。BCL11B是T細胞譜系發(fā)育和T細胞身份維持的關(guān)鍵轉(zhuǎn)錄因子。研究團隊首先發(fā)現(xiàn)DNMT1/UHRF1復合物與BCL11B存在相互作用,且DNMT1通過N端結(jié)構(gòu)域直接結(jié)合BCL11B的鋅指結(jié)構(gòu)域,阻止其被泛素化降解。進一步發(fā)現(xiàn),BCL11B通過招募DNMT1/UHRF1復合物到NK細胞相關(guān)基因的啟動子區(qū)域,導致該區(qū)域的DNA甲基化修飾,從而抑制相關(guān)基因的轉(zhuǎn)錄。闡明BCL11B與DNMT1協(xié)同維持T細胞身份分子機理后,研究團隊對人外周血來源的T細胞用DNMT1的選擇性抑制劑GSK862進行處理,導致BCL11B和DNMT1的蛋白降解,從而導致NKp30和NKp46等多種NK細胞特征性基因的轉(zhuǎn)錄上調(diào),使得T細胞表現(xiàn)出NK細胞的功能,能夠通過分泌穿孔素、顆粒酶B等效應(yīng)分子來殺傷腫瘤細胞。聯(lián)合使用DNMT1的選擇性抑制劑和組蛋白修飾酶EZH2的抑制劑可以進一步提升NK樣細胞重編程效率和抗腫瘤活性。這種由表觀遺傳小分子抑制劑組合誘導獲得的NK樣細胞在人源化小鼠模型中展現(xiàn)出優(yōu)異的抗腫瘤活性。CAR-T細胞也可通過同樣的方法被誘導重編程為識別癌抗原更廣泛,抗腫瘤活性更強的CAR-NK樣細胞。綜上所述,本項研究首次揭示了轉(zhuǎn)錄因子BCL11B與表觀調(diào)控復合體DNMT1/UHRF1協(xié)同維持T細胞身份的核心機制,并基于此開發(fā)了一種新型T細胞重編程技術(shù),成功將其轉(zhuǎn)化為具有腫瘤殺傷功能的NK樣細胞。該研究為腫瘤的臨床免疫細胞治療提供了潛在來源,同時也為解析T細胞發(fā)育過程中的表觀遺傳調(diào)控提供了新的視角。廣州健康院李鵬研究員和孔祥謙研究員為該論文的共同通訊作者,博士后李搖、博士生王炯亮、博士后周林付和助理研究員顧文彬博士為共同第一作者。該研究得到了香港大學劉澎濤教授、廣州健康院王杰研究員的大力幫助。研究項目得到了國家重點研發(fā)計劃、國自然以及GIBH自主部署項目等經(jīng)費的支持。論文鏈接圖1?BCL11B與DNMT1協(xié)同抑制NK細胞相關(guān)基因表達,維持T細胞身份

2025-04-01

-

亞熱帶生態(tài)所?|?喀斯特巖石出露對土壤多功能性的影響機制取得進展

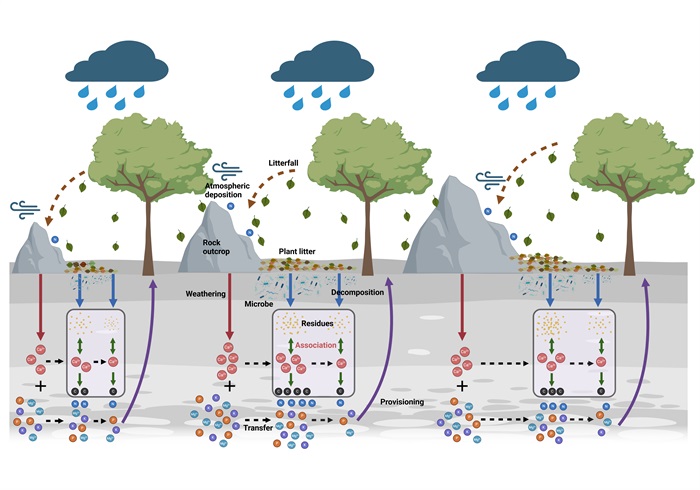

巖石出露現(xiàn)象在山地生態(tài)系統(tǒng)中十分普遍,并以多種方式對生態(tài)系統(tǒng)功能產(chǎn)生影響。例如,出露巖石通過“漏斗效應(yīng)”捕獲植物凋落物、雨水以及來自大氣沉降的養(yǎng)分和有機物,促進土壤形成和養(yǎng)分積累。并且,巖體風化過程釋放礦質(zhì)元素,進一步影響土壤肥力和生態(tài)過程。然而,既往研究往往忽視巖石本身的作用,或僅關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)中裸巖率的影響,對出露巖石大小和距離如何影響周圍土壤功能仍知之甚少。巖石出露現(xiàn)象在山地生態(tài)系統(tǒng)中十分普遍,并以多種方式對生態(tài)系統(tǒng)功能產(chǎn)生影響。例如,出露巖石通過“漏斗效應(yīng)”捕獲植物凋落物、雨水以及來自大氣沉降的養(yǎng)分和有機物,促進土壤形成和養(yǎng)分積累。并且,巖體風化過程釋放礦質(zhì)元素,進一步影響土壤肥力和生態(tài)過程。然而,既往研究往往忽視巖石本身的作用,或僅關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)中裸巖率的影響,對出露巖石大小和距離如何影響周圍土壤功能仍知之甚少。基于此,中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所王克林研究員團隊趙杰研究員在環(huán)江站喀斯特森林開展調(diào)查,選取不同大小的出露巖石,將其直徑分為0–1m、1–2m、2–3m、3–4m、4–5m 五個等級,在每個巖石周圍兩個不同距離(0–10cm和10–20cm)處采集凋落物和土壤樣品。用五個關(guān)鍵土壤功能來評估土壤多功能性,包括養(yǎng)分供應(yīng)、微生物生長效率、土壤有機質(zhì)分解、養(yǎng)分循環(huán)和植物-微生物共生。研究旨在揭示出露巖石的大小和距離出露巖石的距離對土壤多功能性的影響及其驅(qū)動機制。研究結(jié)果表明,由于“漏斗效應(yīng)”,靠近出露巖石的土壤表現(xiàn)出更高的多功能性和微生物生長效率,這些區(qū)域可能成為生態(tài)系統(tǒng)中巖石、土壤、微生物和植物之間的持續(xù)相互作用和反饋循環(huán)的“熱區(qū)”。雖然凋落物隨巖石尺寸的增大而增加,但出露巖石對周圍土壤多功能性的影響呈駝峰型曲線,即土壤多功能性隨巖石尺寸的增加呈現(xiàn)出“先增后減”的趨勢。盡管較大尺寸的巖石出露能夠捕獲更多凋落物,但由于分解的植物殘體所形成的土壤有機碳未必能穩(wěn)定存在。相比之下,中等規(guī)模的巖石釋放更多的鈣,與植物殘體相互作用,形成穩(wěn)定的土壤有機碳,從而維持更高的土壤多功能性。總體而言,出露巖石附近的土壤受益于額外的資源,如植物凋落物、降雨、大氣沉積和巖石風化釋放的營養(yǎng)物質(zhì),這可能直接導致較高的土壤多功能性;然而,過大的巖石可能會阻礙這些資源對土壤多功能性作出貢獻。研究建議在未來的山地生態(tài)系統(tǒng)功能調(diào)查和模型中納入巖石大小和距離等因素,以提高評估的準確性。上述研究成果以Linking rock outcrop size and distance to soil multifunctionality in mountain ecosystems為題發(fā)表在國際生態(tài)學經(jīng)典期刊Functional Ecology上,該研究得到了國家自然科學基金等項目的共同資助。論文鏈接巖石出露對土壤多功能性的影響機制概念圖

2025-04-01

-

全重攜手!深圳先進院破解細菌信號傳遞極限 開辟人工細胞理性設(shè)計新路徑

3月27日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學全國重點實驗室金帆團隊與醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室儲軍團隊合作,在國際學術(shù)期刊《自然·物理》發(fā)表最新研究:首次揭示細菌信號分子cAMP(環(huán)磷酸腺苷)的極限通信能力,破解了生命系統(tǒng)從蛋白質(zhì)功能到系統(tǒng)功能涌現(xiàn)的機制。這項成果標志著我國在人工生命系統(tǒng)理性設(shè)計領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。3月27日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學全國重點實驗室金帆團隊與醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室儲軍團隊合作,在國際學術(shù)期刊《自然·物理》發(fā)表最新研究:首次揭示細菌信號分子cAMP(環(huán)磷酸腺苷)的極限通信能力,破解了生命系統(tǒng)從蛋白質(zhì)功能到系統(tǒng)功能涌現(xiàn)的機制。這項成果標志著我國在人工生命系統(tǒng)理性設(shè)計領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。該成果是深圳先進院牽頭新建兩個全國重點實驗室的首個合作成果,團隊聚焦世界科技前沿,通過跨學科合作實現(xiàn)科學研究與技術(shù)創(chuàng)新的雙重突破,彰顯了國家戰(zhàn)略科技力量的建制化優(yōu)勢。打破傳統(tǒng),以工程思維破解生命信息傳遞極限當前,人工合成單細胞生命仍是世界級難題。生命系統(tǒng)是一個高度復雜、精密調(diào)控的動態(tài)系統(tǒng),即使是最簡單的單細胞生物,其基因組中也包含了數(shù)百個基因,這些基因通過復雜的調(diào)控網(wǎng)絡(luò)以維持細胞的基本生存。細菌作為單細胞生物,其內(nèi)部就像一個工廠,需要根據(jù)外部環(huán)境的變化以調(diào)整自己的生產(chǎn)計劃,而信號分子cAMP就像“翻譯官”,能夠?qū)⑼獠繌碗s的信息傳遞并翻譯成細菌能夠理解的語言。“在工程領(lǐng)域,我們常常關(guān)注系統(tǒng)的極限性能。比如,一條光纖能傳輸多少數(shù)據(jù),或一個無線網(wǎng)絡(luò)能支持多少用戶。這同樣適用于生命科學研究:2020年起,我們提出了一個關(guān)鍵問題,即細菌內(nèi)部的cAMP系統(tǒng)最多能以多快的速度傳遞信息?這就像是在測試細菌內(nèi)部‘通信網(wǎng)絡(luò)’的帶寬。這對理解細菌如何應(yīng)對復雜多變的環(huán)境,為人為構(gòu)建高效的生命信息傳遞系統(tǒng)具有重要意義。”論文共同通訊作者、定量合成生物學全國重點實驗室成員金帆研究員表示。在該研究中,研究團隊采用合成生物學的工程化手段,通過基因編輯技術(shù)敲除銅綠假單胞菌中3個關(guān)鍵基因,構(gòu)建出信號傳遞“純凈”的簡化系統(tǒng)。團隊創(chuàng)新性地引入光遺傳控制模塊bPAC和高靈敏度探針PF2,在光的波長上實現(xiàn)對信號“寫入”和“讀出”的解耦。從而首次實現(xiàn)在活菌內(nèi)對信道容量大小的絕對定量。在此過程中,由儲軍團隊開發(fā)的PF2探針是一種特別設(shè)計的蛋白質(zhì),由cAMP結(jié)合蛋白和紅色熒光蛋白構(gòu)成,具有高靈敏度和特異性,能夠捕捉對cAMP信號分子的微小變化,為解開細菌內(nèi)部信號傳遞的神秘面紗提供了重要工具。定量解碼,揭示生命信息傳輸最優(yōu)規(guī)律在單細胞生物中,信息的傳遞就像一場精密的“分子對話”,有著自己獨特的“信息處理策略”。在該研究中,科研人員發(fā)現(xiàn)cAMP信號類似于電子工程中的信號過濾器,其信號傳遞呈現(xiàn)出顯著的低通濾波特性,即cAMP信號系統(tǒng)會過濾環(huán)境中短暫、高頻的干擾(如快速的培養(yǎng)環(huán)境的變化,碳源的快速切換),只對持續(xù)的低頻信號(如培養(yǎng)環(huán)境逐漸變化)做出反應(yīng)。研究團隊通過建立信息論數(shù)學模型,首次在細菌內(nèi)絕對定量了信號通道的極限傳輸速率為每小時40比特,相當于在單個細胞周期內(nèi)精準調(diào)控數(shù)十個基因的表達。這一發(fā)現(xiàn)揭示了微生物適應(yīng)復雜環(huán)境的"最優(yōu)頻率編碼"策略,并為生命系統(tǒng)的定量解析建立了"分子動態(tài)-信息傳遞-功能輸出"三位一體的理論框架。金帆指出:“這項成果驗證了定量合成生物學研究范式的革命性潛力。我們不僅發(fā)現(xiàn)了生命體內(nèi)存在的‘最優(yōu)信息傳輸頻率和編碼規(guī)則’,并得出了量化這些規(guī)律的數(shù)學公式,更重要的是建立了人工生命系統(tǒng)功能模塊的數(shù)學設(shè)計標準。”在此次研究中,金帆團隊還展示了一項絕對定量技術(shù)——可精確到單細胞水平的生物信息通道容量測量技術(shù)。目前,該技術(shù)已應(yīng)用于定量合成生物學全國重點實驗室正在攻關(guān)的人工合成細胞膜-基因調(diào)控耦合系統(tǒng),顯著提升了基因回路的功能預測精度。國際同行高度評價該研究的開創(chuàng)性價值。東京大學Shinya Kuroda教授認為:“這項工作不僅揭示了細菌適應(yīng)機制,其建立的定量框架可推廣至任何生化反應(yīng)系統(tǒng),將深刻影響合成生物學、生物醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的技術(shù)革新。”學科交叉,國家戰(zhàn)略科技力量的創(chuàng)新實踐“2021年,我們偶然了解到金帆老師實驗室的研究方向和我們的研究方向有很大的互補性與合作空間。通過雙方聯(lián)合組會交流討論,發(fā)現(xiàn)當時我們正在研發(fā)中的紅色cAMP探針可以為金老師的研究進行‘個性化定制’,由此我們達成了‘以工程思維探究生命科學問題’的一致思路。”論文共同通訊作者、醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室成員儲軍研究員說道,這種打破傳統(tǒng)生物學研究范式的工程策略,為定量解析生命系統(tǒng)信息流提供了精準實驗平臺。儲軍介紹,團隊開發(fā)的探針主要應(yīng)用于神經(jīng)科學領(lǐng)域,同時在生命科學研究其他領(lǐng)域也都具有廣闊的應(yīng)用場景。“醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室構(gòu)建了全新的功能成像數(shù)理理論體系,提供了融合聲光電磁的超分辨-多模態(tài)功能成像研發(fā)平臺。通過蛋白質(zhì)工程平臺、生化平臺和活細胞光學成像平臺,使得探針篩選、表征和光學成像能夠在同一個實驗室順利完成。”儲軍表示。目前,定量合成生物學全國重點實驗室依托深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,構(gòu)建了"定量解析-理性設(shè)計-自動構(gòu)建"全鏈條創(chuàng)新體系。該平臺可以高通量且自動化的完成從“菌株設(shè)計、構(gòu)建、測試、學習”的工程閉環(huán),極大地加速了合成生物底盤菌株的設(shè)計、構(gòu)建和篩選過程,為理論突破及學科交叉合作提供了支撐和保障。團隊表示,全國重點實驗室激勵科研人員進行最前沿的研究,在技術(shù)上進行大膽創(chuàng)新和突破,同時也鼓勵團隊間開展更多的學科交叉合作。該研究充分體現(xiàn)了定量合成生物學全國重點實驗室“造物致知”的核心理念,更是深圳先進院基于兩個全國重點實驗室,以跨學科合作推動科技創(chuàng)新的生動實踐。文章上線截圖圖1:單細菌內(nèi)pf2探針熒光強度隨著輸入刺激的周期性變化圖2:信道的工程簡化重構(gòu)以及信息傳輸?shù)淖顑?yōu)頻率圖3:cAMP信號在不同頻率下信息傳輸效率的定量公式

2025-03-31

-

深圳先進院 | 科研團隊在大模型AI芯片設(shè)計領(lǐng)域取得突破(IEEE TCAS-1)

近日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院醫(yī)學成像全國重點實驗室、醫(yī)工所醫(yī)學人工智能研究中心黃明強團隊在大模型AI芯片領(lǐng)域取得重要進展,其研究成果在電路與系統(tǒng)領(lǐng)域頂級期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在線發(fā)表,論文題目為"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。近日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院醫(yī)學成像全國重點實驗室、醫(yī)工所醫(yī)學人工智能研究中心黃明強團隊在大模型AI芯片領(lǐng)域取得重要進展,其研究成果在電路與系統(tǒng)領(lǐng)域頂級期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在線發(fā)表,論文題目為"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。該研究成功攻克人工智能大語言模型(LLM)在資源受限邊緣設(shè)備部署的核心難題,為智能機器人、便攜設(shè)備等場景的實時AI應(yīng)用提供了創(chuàng)新解決方案。自2017年以來,Transformer算法在自然語言處理和計算機視覺(CV)研究領(lǐng)域迅速成為人工智能領(lǐng)域的主導力量。通過引入自注意力機制,Transformer改變了傳統(tǒng)的序列建模方法,不再依賴卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行特征提取和序列處理。這一創(chuàng)新不僅增強了模型的并行化能力,使得大規(guī)模模型的訓練成為可能,還顯著提升了模型性能。在Transformer取得成功之后,研究人員開始探索更大的模型,這些模型通常擁有數(shù)百億甚至更多的參數(shù),被稱為“大語言模型”。大語言模型不僅增強了人工智能的語言處理能力,還推動了AI更廣泛的技術(shù)進步,為教育、娛樂、醫(yī)療和商業(yè)等行業(yè)帶來了革命性的變革。但是大語言模型在資源受限的端側(cè)系統(tǒng)部署仍存在較大的困難。首先,大語言模型計算量龐大以及內(nèi)存訪問需求極高。現(xiàn)有解決方案通常將這些權(quán)重參數(shù)量化為INT4格式。然而,為了確保計算精度,模型中的激活函數(shù)仍然保持FP16格式。因此,在前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FFN)層中,系統(tǒng)需要支持FP16INT4格式的矩陣乘法。另一方面,在多頭注意力(MHA)模塊中,KV緩存作為激活數(shù)據(jù)動態(tài)生成,因此涉及KV緩存的矩陣乘法需要FP16FP16格式。因此,設(shè)計混合精度計算單元以加速LLM變得尤為重要。我們分析了前饋網(wǎng)絡(luò)(FFN)和多頭注意力(MHA)的計算需求,提出了高效率的混合精度計算單元以及組脈動陣列架構(gòu)。此外,我們還提出了對數(shù)尺度結(jié)構(gòu)化稀疏性和塊級量化方法,以在硬件效率和算法精度之間取得平衡。此外,在大語言模型中,定義計算流程的算子圖極其復雜,包含數(shù)百甚至數(shù)千個以復雜方式相互連接的算子,確保從一個算子到另一個算子的過渡無縫且高效成為了一項重大挑戰(zhàn)。該團隊分析了大語言模型中的編譯需求,設(shè)計了一種統(tǒng)一且通用的數(shù)據(jù)格式,適用于所有算子和AI算法中的高維張量結(jié)構(gòu),使系統(tǒng)能夠快速執(zhí)行算子操作而無需任何數(shù)據(jù)重排。隨后,開發(fā)了端到端的編譯方案,其中動態(tài)編譯用于處理不同輸入token長度,指令流水線策略用于減少延遲。該方案能夠動態(tài)編譯所有算子,并將整個模型映射到CPU-FPGA異構(gòu)系統(tǒng)上。最終,整個設(shè)計成功部署在AMDXilinx VCU128 FPGA上。與GPU相比,該系統(tǒng)的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;與最先進的FPGA加速器FlightLLM相比,整體性能提升了10%到24%。該成果有望應(yīng)用于新一代具身智能機器人、手機AI大模型等應(yīng)用場景中。中國科學院深圳先進技術(shù)研究院黃明強研究員為第一作者,南方科技大學深港微電子學院為合作單位。該研究得到了醫(yī)學成像科學與技術(shù)系統(tǒng)全國重點實驗室、科技創(chuàng)新-2030重大科技項目的資助。圖1:文章上線截圖圖2:AI帶來革命性的變革圖3:端側(cè)FPGA-大模型 推理系統(tǒng)圖4:不同計算平臺的數(shù)據(jù)

2025-03-31

-

廣州健康院合作研發(fā)CAR-T細胞聯(lián)合療法增強抗實體腫瘤效應(yīng)

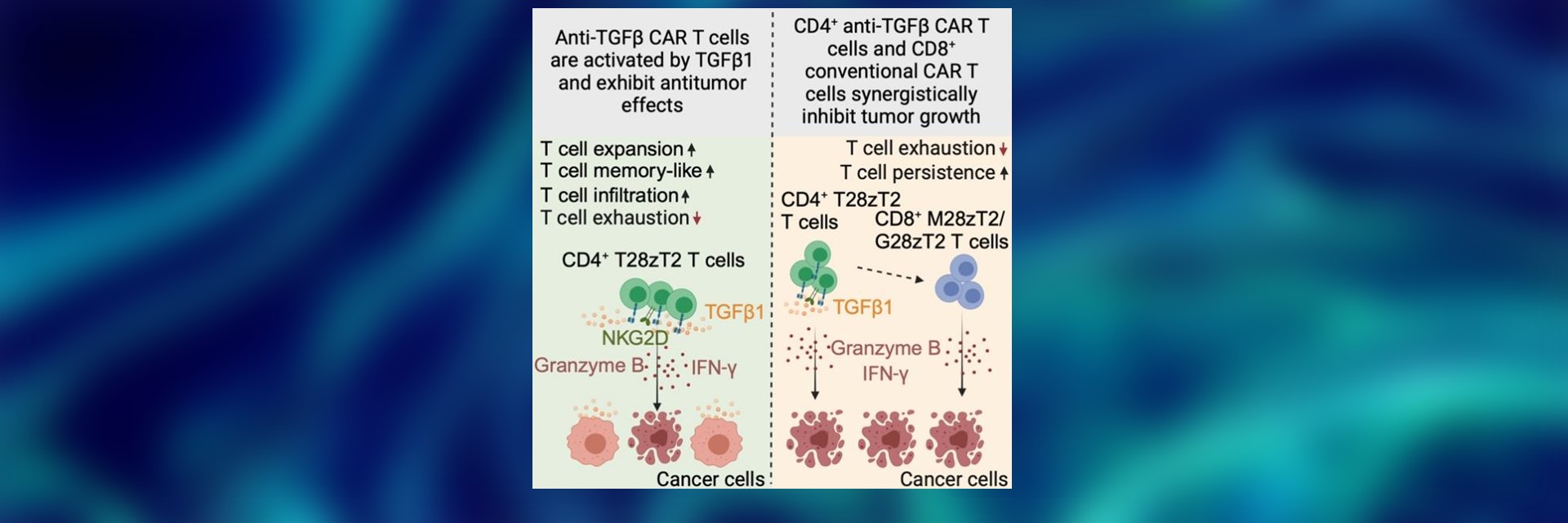

近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院等機構(gòu)在Cell Reports Medicine發(fā)表題為“CD4+?anti-TGFβ CAR T cells and CD8+?conventional CAR T cells exhibit synergistic antitumor effects”的研究論文。該研究首次證實CD4+靶向TGFβ的CAR-T細胞(T28zT2 T細胞)與CD8+靶向GPC3或MSLN的CAR-T細胞聯(lián)合應(yīng)用具有協(xié)同抗腫瘤效應(yīng),為實體瘤免疫治療提供了全新策略,并同步啟動針對肝癌和胰腺癌等實體瘤的相關(guān)臨床研究(NCT03198052)。近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院等機構(gòu)在Cell Reports Medicine發(fā)表題為“CD4+?anti-TGFβ CAR T cells and CD8+?conventional CAR T cells exhibit synergistic antitumor effects”的研究論文。該研究首次證實CD4+靶向TGFβ的CAR-T細胞(T28zT2 T細胞)與CD8+靶向GPC3或MSLN的CAR-T細胞聯(lián)合應(yīng)用具有協(xié)同抗腫瘤效應(yīng),為實體瘤免疫治療提供了全新策略,并同步啟動針對肝癌和胰腺癌等實體瘤的相關(guān)臨床研究(NCT03198052)。TGFβ1是腫瘤微環(huán)境中的關(guān)鍵抑制性因子,可抑制CD4+?T細胞、CD8+?T細胞及NK細胞的效應(yīng)功能。然而,TGFβ1也能夠通過促進CD8+?T細胞重編程為組織駐留記憶T細胞(Trm細胞),增強其續(xù)存和定植能力。這表明TGFβ信號具備高度的亞群依賴性,即可作為抑制性因子,也能通過特定途徑重塑T細胞功能。研究團隊研發(fā)了一款新型靶向TGFβ的CAR-T細胞(T28zT2 T細胞),通過中和TGFβ信號逆轉(zhuǎn)腫瘤微環(huán)境中的免疫抑制,并展現(xiàn)出顯著的抗腫瘤潛力。研究發(fā)現(xiàn),CD4+?T28zT2細胞在TGFβ1刺激下可在血液和腫瘤中長期存活,并分泌Granzyme B和IFN-γ直接殺傷腫瘤;而CD8+?T28zT2 T細胞則未顯示同等抗腫瘤效應(yīng)。進一步分析表明,腫瘤浸潤的CD4+?T28zT2細胞高表達TCF-1、IL7R和CXCR3,呈現(xiàn)記憶樣T細胞特征,同時上調(diào)NKG2D并降低PD-1/LAG3等耗竭標志物,顯著增強其抗腫瘤活性。此外,CD4+?T28zT2細胞能夠重塑腫瘤微環(huán)境,協(xié)同增強靶向GPC3或MSLN的CD8+?CAR-T細胞的抗腫瘤能力,呈現(xiàn)倍增效應(yīng)。機制研究揭示,CD4+?T28zT2細胞通過阻斷TGFβ1誘導的線粒體分裂和膜電位抑制維持效應(yīng)功能,同時通過CXCR3高表達促進腫瘤浸潤,NKG2D的上調(diào)則精準遞送殺傷因子以避免全身毒性。基于這一突破,團隊已啟動相關(guān)臨床研究(NCT03198052),旨在評估“CD4+靶向TGFβ CAR-T聯(lián)合CD8+靶向MLSN或GPC3 CAR-T”治療惡性實體腫瘤的安全性和有效性。該療法有望突破目前實體瘤CAR-T細胞療法響應(yīng)率低、復發(fā)率高的瓶頸,推動CAR-T細胞療法在實體瘤領(lǐng)域的臨床轉(zhuǎn)化。廣州健康院李鵬研究員為論文的唯一通訊作者。中國科學院香港創(chuàng)新研究院再生醫(yī)學與健康創(chuàng)新中心鄭迪威博士、廣州健康院秦樂副研究員為共同第一作者。研究項目得到了國家重點研發(fā)計劃、國自然以及GIBH自主部署項目等經(jīng)費的支持。論文鏈接圖1?CD4+靶向TGFβ CAR-T細胞具備殺傷癌細胞和協(xié)同抗癌雙重作用

2025-04-01

-

廣州健康院制造高抗菌活性人工白細胞

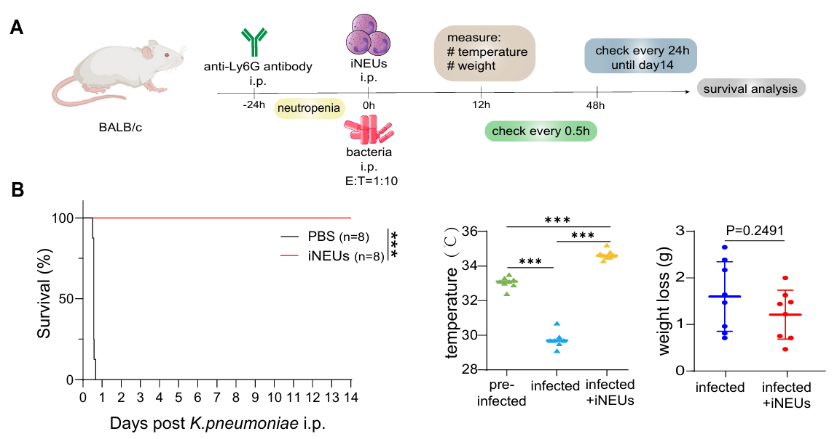

近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院潘光錦研究員團隊在《細胞再生》(Cell Regeneration)期刊發(fā)表了題為“Human induced pluripotent stem cells derived Neutrophils display strong anti-microbial potencies”的研究論文,該團隊開發(fā)了一種化學成分明確的利用干細胞體外制備中性粒細胞技術(shù)體系,可以在體外規(guī)模化制備具有高抗菌活性的人工白細胞(iNEUs)。近日,中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院潘光錦研究員團隊在《細胞再生》(Cell Regeneration)期刊發(fā)表了題為“Human induced pluripotent stem cells derived Neutrophils display strong anti-microbial potencies”的研究論文,該團隊開發(fā)了一種化學成分明確的利用干細胞體外制備中性粒細胞技術(shù)體系,可以在體外規(guī)模化制備具有高抗菌活性的人工白細胞(iNEUs)。中性粒細胞作為先天免疫系統(tǒng)的核心防線,是機體抵抗細菌感染首要屏障。粒細胞缺乏在臨床上常見于一些腫瘤、放射損傷、嚴重感染等疾病,往往導致嚴重細菌感染血癥進而引起死亡。白細胞輸注作為重要的血液成分輸注可緩解粒細胞缺乏帶來的死亡危害,但血液白細胞由于“血荒”等原因來源十分受限。近日,廣州健康院利用人類誘導多能干細胞(hiPSCs)在體外成功制備具有高抗菌活性的中性粒細胞(iNEUs),為白細胞輸注治療提供“現(xiàn)貨型”的細胞來源。研究人員首先成功驗證了hiPSCs來源的中性粒細胞具有典型的中性粒細胞的分子特征。而且體外制備的iNEUs展現(xiàn)出對于多種細菌的強效殺傷能力,包括肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌、大腸桿菌和金黃色葡萄球菌等多種臨床常見耐藥菌。進一步,在粒細胞缺乏癥的動物模型實驗,向中性粒細胞功能缺陷的小鼠輸注iNEUs,可顯著提升其在多種細菌致死性感染中的存活率。有力證明了iNEUs體內(nèi)體外的強大抗菌能力,為致命性細菌感染的臨床治療提供了新策略,也進一步推動了hiPSCs來源的功能細胞在臨床治療中的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。廣州健康院博士研究生胡星、博士后康保強為該論文的第一作者,廣州健康院潘光錦研究員、朱艷玲副研究員為該論文的通訊作者。該研究成果得到了國家重點研發(fā)計劃、中國科學院先導專項、國家自然科學基金、廣東省及廣州市科技項目等支持。論文鏈接圖1?iNEUs輸注可有效提高致死性細菌感染小鼠的存活率

2025-04-01

-

廣州地化所曾建強、王新明等-GRL:極端熱浪影響熱帶和亞熱帶異戊二烯排放最適溫度

?異戊二烯是主要由陸地植被向大氣釋放的強活性有機氣體,其全球排放量與甲烷相當,其對全球大氣氧化性、臭氧及二次有機氣溶膠形成有重要貢獻,從而對空氣質(zhì)量和氣候產(chǎn)生直接/間接效應(yīng)。全球變暖導致極端熱浪事件頻率與強度增加,而異戊二烯排放對溫度極其敏感,近期已有研究表明熱浪能夠使溫帶和寒帶植被異戊二烯排放顯著增加,且其增量顯著高于排放模型估算結(jié)果。熱帶/亞熱帶地區(qū)是全球異戊二烯排放的熱點地區(qū),同時也是受熱浪影響最嚴重的地區(qū);然而,這些地區(qū)植物異戊二烯排放受熱浪影響是否與溫帶和寒帶植物相同,目前尚不清楚。?針對這一問題,中國科學院廣州地球化學研究所王新明研究組博士后曾建強,分別于珠江三角洲濕季熱浪期和干、濕季非熱浪期,對亞熱帶典型優(yōu)勢樹種尾葉桉(Eucalyptus urophylla)開展了原位測量,通過溫度梯度控制實驗,探究了熱浪對異戊二烯溫度響應(yīng)關(guān)系的影響。實驗結(jié)果表明,極端熱浪能夠顯著抑制亞熱帶桉樹的關(guān)鍵生理過程(如凈光合速率、電子傳遞速率),進而導致異戊二烯排放的最適溫度(Topt)在熱浪期顯著降低(圖1)。當前排放模型的溫度適應(yīng)機制(基于溫帶植物)假定Topt會隨生長溫度(過去十天的平均溫度)升高而線性增加。然而,本研究發(fā)現(xiàn)亞熱帶桉樹異戊二烯的Topt隨生長溫度升高而降低,與模型預測結(jié)果相反(圖2),且模型預測的Topt在熱浪時期存在明顯高估,導致模型高估熱浪期間高溫時刻(正午)的異戊二烯排放(圖3)。研究還發(fā)現(xiàn),如果模型不考慮Topt的溫度適應(yīng)機制而是使用默認值(313 K),熱浪時期和非熱浪時期模型預測結(jié)果和實測相比,均有較好的一致性(圖1和3)。?以上研究結(jié)果表明,與熱浪促進溫帶-寒帶植物異戊二烯排放不同,熱帶-亞熱帶極端熱浪可能抑制異戊二烯排放。對于極端熱浪期間的異戊二烯排放模擬,模型可能不需要考慮Topt的溫度適應(yīng)機制,建議使用模型默認值。?本研究受到國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體項目、國家重點研發(fā)計劃項目、廣東省科技廳、廣州市科技局等項目的聯(lián)合資助。相關(guān)研究成果近期發(fā)表在Geophysical Research?Letters期刊。?論文信息:Zeng,J.?(曾建強),Zhang,Y.?(張艷利),Pang,W.?(龐偉華),Ran,H.?(冉浩汎),Guo,H.?(郭昊),Lu,Y. (魯鈺婷),Song,W.?(宋偉),and Wang,X.* (王新明),?2025. Heatwaves Suppress Isoprene Emission Optima in Subtropical Eucalyptus: Implications for Biogenic VOC Modeling under Extreme Thermal Events.?Geophysical Research Letters,52,e2025GL114767.?論文鏈接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL114767圖1. 濕季熱浪期(September,a)、濕季非熱浪期(June,b)和干季非熱浪期(March,c)的異戊二烯溫度響應(yīng)曲線,及其和默認模型溫度曲線(Topt = 313 K)的對比(d,e,f)圖2. 模型考慮溫度適應(yīng)機制預測的Topt和觀測結(jié)果對比圖3. 極端熱浪期間溫度和光照的時間序列(a),及模擬的排放速率(線)和觀測結(jié)果(點)對比(b)。紫色線為九月的實測溫度曲線模擬結(jié)果;綠色為默認模型(不考慮溫度適應(yīng)機制)模擬結(jié)果;黃色為考慮溫度適應(yīng)機制的模擬結(jié)果

2025-03-31

-

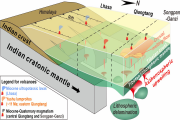

廣州地化所王軍、王強等-Geology:印度克拉通地幔1100萬年前俯沖到北羌塘地塊之下

?青藏高原是印度?亞洲大陸新生代持續(xù)匯聚的產(chǎn)物,其如何吸收約4000公里的大陸匯聚量一直困擾著地質(zhì)學界。基于傳統(tǒng)板塊構(gòu)造理論,大陸巖石圈(特別是克拉通)因密度較低難以像大洋板塊發(fā)生大規(guī)模俯沖,因此大陸之間的匯聚主要通過碰撞邊界的巖石圈縮短和造山作用實現(xiàn)。這一理論框架下,若縮短量與匯聚量相當,則意味著印度大陸并未發(fā)生顯著北向俯沖。然而高原構(gòu)造縮短量的巨大爭議使得印度大陸俯沖距離成為學界焦點。盡管地球物理探測試圖揭示印度巖石圈北界,但是不同的全球或區(qū)域?qū)游龀上窠Y(jié)果仍存在顯著分歧。以爭議最突出的藏東地區(qū)為例,有學者認為印度克拉通代表的厚高速體未越過雅魯藏布江縫合帶(圖1E-F),而另一些則認為其已超過金沙江縫合帶(圖1A-D)。造成這種爭議的原因可能包括西藏地震臺站的分布稀疏、不同地震波相和反演算法的使用,以及地球物理方法無法區(qū)分俯沖的印度克拉通和加厚的西藏巖石圈。?中國科學院廣州地球化學研究所王強研究員團隊、徐義剛院士并聯(lián)合青海地調(diào)院最近在北羌塘玉樹地區(qū)(距離印度克拉通前緣逆沖斷層~600 km遠)發(fā)現(xiàn)了一套11Ma的低、中、高硅超鉀質(zhì)火山巖,其中低硅火山巖含有鉀鎂煌斑巖的標志性礦物——富鐵白榴石和富鉀堿鎂閃石。這些鉀鎂煌斑巖的206Pb/204Pb低至16.6,?Nd值低至-20,這是首次在青藏高原發(fā)現(xiàn)Pb同位素位于地球等時線左側(cè)的巖石。全球范圍內(nèi),此類異常低Pb?Nd同位素特征僅零星見于克拉通環(huán)境的鉀鎂煌斑巖和下地殼麻粒巖,構(gòu)成著名的“第一鉛同位素悖論”(圖2A)。由于克拉通在數(shù)十億年間未經(jīng)歷顯著構(gòu)造?巖漿擾動,其低U/Pb和Sm/Nd的下地殼及交代巖石圈地幔有充足時間形成低Pb?Nd同位素。玉樹鉀鎂煌斑巖三階段Pb同位素增長的蒙特卡洛模擬及Nd同位素模式年齡表明,源區(qū)富集組分的封閉時間至少超過27億年(圖3A)。玉樹超鉀質(zhì)火山巖顯示出隨著SiO2增加以及Mg#和Os降低,Pb?Nd?Os同位素顯著增加,且新鮮白榴石、透長石和單斜輝石的原位Pb?Nd同位素記錄了與全巖相似的變化趨勢(圖2)。這表明地殼混染和分離結(jié)晶控制了巖漿同位素變化,而低硅的鉀鎂煌斑巖最接近原始幔源巖漿成分。少量單斜輝石斑晶中出現(xiàn)了溶蝕狀的綠核輝石,這些綠核輝石具有異常高的?Nd和硬玉組分、以及異常低的Mg#(圖2D),結(jié)合輝石壓力計結(jié)果,表明它們的母巖漿來源于加厚(40–60km)下地殼的基底巖石熔融。這一發(fā)現(xiàn)揭示羌塘東部基底應(yīng)具有比高硅火山巖更高的Pb?Nd同位素組成,與羌塘中部新生代火山巖中麻粒巖捕虜體同位素特征相吻合。因此,羌塘地塊不具備克拉通古老下地殼那種極低Pb?Nd同位素的基底,統(tǒng)計的中?新生代巖漿巖數(shù)據(jù)也表明羌塘巖石圈在11Ma之前不存在如此低的Pb?Nd同位素儲庫(圖3B)。作為微陸塊或顯生宙島弧地體的羌塘地塊,其相對較薄的巖石圈無法像克拉通那樣長期抑制地幔熔融而保持巖漿寂靜,因此缺乏形成極低Pb?Nd同位素儲庫的地質(zhì)條件。所以,長距離(~600 km)水平俯沖的印度克拉通地幔才是玉樹鉀鎂煌斑巖的源區(qū)。地表熱流值約束的熱巖石圈厚度也表明藏東玉樹地區(qū)存在巨厚(>200 km)的巖石圈(圖1A)。這次的新發(fā)現(xiàn)表明這種巨厚巖石圈不是加厚的西藏巖石圈,而是水平俯沖的印度克拉通(圖4)。通過篩選符合本研究結(jié)論的地震層析成像模型發(fā)現(xiàn),高原中北部高熱流區(qū)與南、東、西部低熱流區(qū)存在顯著地形差異:前者地勢相對平坦,而后者地形起伏較大。考慮到加厚地殼熔融可通過流變學弱化作用促進地形夷平,本研究認為東西向差異俯沖的冷印度克拉通塑造了現(xiàn)今高原地形(圖4)。相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際地質(zhì)學著名刊物Geology上,該研究受國家自然科學基金、第二次青藏科考和深地國家科技重大專項的聯(lián)合資助。論文信息:Wang J.,Xu C.B.,Wang Q.*,Hawkesworth?C.J.*,Xu Y.G.,Tang G.J.,Wyman D.,Kerr A.C.,Wang B.Z.,Liu J.H.,Li W.F.,Li S.P.,Qi Y.,Li J.,Xiao Z.,Wang C.T.,2025,Indian cratonic mantle beneath northern Qiangtang in eastern Tibet 11 Myr ago.論文鏈接:https://doi.org/10.1130/G52845.1圖1.穿過研究區(qū)(黃色五角星)剖面的多個全球和區(qū)域P波層析成像結(jié)果圖2.玉樹11Ma鉀鎂煌斑巖、中硅和高硅超鉀質(zhì)火山巖及其礦物的同位素組成圖3.玉樹鉀鎂煌斑巖鉛同位素增長的蒙特卡洛模擬結(jié)果以及羌塘、拉薩巖漿巖同位素圖4.印度克拉通東西段水平俯沖和內(nèi)部撕裂以及西藏巖石圈拆沉誘發(fā)的巖漿作用

2025-03-25

-

深圳先進院在大模型AI芯片設(shè)計領(lǐng)域取得突破(IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers)

近日,中科院深圳先進技術(shù)研究院黃明強研究員團隊在大模型AI芯片領(lǐng)域取得重要進展,其研究成果在電路與系統(tǒng)領(lǐng)域頂級期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在線發(fā)表,論文題目為“EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models”。該研究成功攻克人工智能大語言模型(LLM)在資源受限邊緣設(shè)備部署的核心難題,為智能機器人、便攜設(shè)備等場景的實時AI應(yīng)用提供了創(chuàng)新解決方案。近日,中科院深圳先進技術(shù)研究院黃明強研究員團隊在大模型AI芯片領(lǐng)域取得重要進展,其研究成果在電路與系統(tǒng)領(lǐng)域頂級期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在線發(fā)表,論文題目為“EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models”。該研究成功攻克人工智能大語言模型(LLM)在資源受限邊緣設(shè)備部署的核心難題,為智能機器人、便攜設(shè)備等場景的實時AI應(yīng)用提供了創(chuàng)新解決方案。自2017年以來,Transformer算法在自然語言處理和計算機視覺(CV)研究領(lǐng)域迅速成為人工智能領(lǐng)域的主導力量。通過引入自注意力機制,Transformer改變了傳統(tǒng)的序列建模方法,不再依賴卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行特征提取和序列處理。這一創(chuàng)新不僅增強了模型的并行化能力,使得大規(guī)模模型的訓練成為可能,還顯著提升了模型性能。在Transformer取得成功之后,研究人員開始探索更大的模型,這些模型通常擁有數(shù)百億甚至更多的參數(shù),被稱為“大語言模型”。大語言模型不僅增強了人工智能的語言處理能力,還推動了AI更廣泛的技術(shù)進步,為教育、娛樂、醫(yī)療和商業(yè)等行業(yè)帶來了革命性的變革。但是大語言模型在資源受限的端側(cè)系統(tǒng)部署仍存在較大的困難。首先,大語言模型計算量龐大以及內(nèi)存訪問需求極高。現(xiàn)有解決方案通常將這些權(quán)重參數(shù)量化為INT4格式。然而,為了確保計算精度,模型中的激活函數(shù)仍然保持FP16格式。因此,在前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FFN)層中,系統(tǒng)需要支持FP16INT4格式的矩陣乘法。另一方面,在多頭注意力(MHA)模塊中,KV緩存作為激活數(shù)據(jù)動態(tài)生成,因此涉及KV緩存的矩陣乘法需要FP16FP16格式。因此,設(shè)計混合精度計算單元以加速LLM變得尤為重要。我們分析了前饋網(wǎng)絡(luò)(FFN)和多頭注意力(MHA)的計算需求,提出了高效率的混合精度計算單元以及組脈動陣列架構(gòu)。此外,我們還提出了對數(shù)尺度結(jié)構(gòu)化稀疏性和塊級量化方法,以在硬件效率和算法精度之間取得平衡。此外,在大語言模型中,定義計算流程的算子圖極其復雜,包含數(shù)百甚至數(shù)千個以復雜方式相互連接的算子,確保從一個算子到另一個算子的過渡無縫且高效成為了一項重大挑戰(zhàn)。該團隊分析了大語言模型中的編譯需求,設(shè)計了一種統(tǒng)一且通用的數(shù)據(jù)格式,適用于所有算子和AI算法中的高維張量結(jié)構(gòu),使系統(tǒng)能夠快速執(zhí)行算子操作而無需任何數(shù)據(jù)重排。隨后,開發(fā)了端到端的編譯方案,其中動態(tài)編譯用于處理不同輸入token長度,指令流水線策略用于減少延遲。該方案能夠動態(tài)編譯所有算子,并將整個模型映射到CPU-FPGA異構(gòu)系統(tǒng)上。最終,整個設(shè)計成功部署在AMDXilinx VCU128 FPGA上。與GPU相比,該系統(tǒng)的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;與最先進的FPGA加速器FlightLLM相比,整體性能提升了10%到24%。該成果有望應(yīng)用于新一代具身智能機器人、手機AI大模型等應(yīng)用場景中。<!--!doctype-->

2025-03-27

国产精品久久久精品三级|

久久久这里有精品|

午夜DY888国产精品影院|

久久久亚洲精品国产|

久久亚洲美女精品国产精品

|

精品国产乱码一二三四区五区|

国产精品自在拍在线拍|

中日韩精品无码一区二区三区

|

久久精品国产2020|

亚洲精品美女久久久久9999|

99精品热这里只有精品|

www亚洲精品久久久乳|

国产乱子伦精品视频|

国产成人精品亚洲精品|

国产综合成人色产三级高清在线精品发布

|

亚洲综合精品香蕉久久网|

亚洲AV无码久久精品成人|

亚洲精品综合久久中文字幕|

亚洲乱码日产精品一二三|

精品国产电影久久九九|

国产精品社区在线观看|

免费在线精品视频|

CHINESE中国精品自拍|

亚洲中文字幕久久精品无码APP|

久久精品国产清白在天天线|

亚洲精品人成电影网|

色综合99久久久无码国产精品|

凹凸精品视频分类国产品免费|

国产拍揄自揄精品视频|

亚洲精品乱码久久久久久下载|

日产精品卡2卡三卡乱码网址|

久久国产成人精品国产成人亚洲

|

国产精品9999久久久久仙踪林|

亚洲精品老司机在线观看|

国产区精品一区二区不卡中文|

精品日韩亚洲AV无码一区二区三区|

无码专区人妻系列日韩精品少妇|

免费视频成人国产精品网站|

久久国产精品久久久|

精品国产日韩久久亚洲|

九九热视频精品在线|