-

全介質超表面近場增強新突破--非局域準束縛態提升生物傳感性能(Advanced Optical Materials)

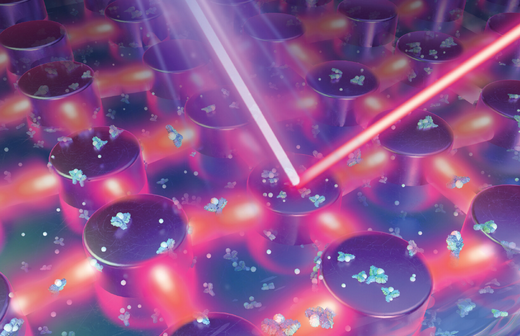

近日,李光元和劉運輝研究團隊在全介電超表面的研究中取得重要進展。這項研究開發了一種通過全介電超表面實現均勻且顯著的近場增強新方法,為高靈敏度的光學生物傳感應用提供新的解決方案。長期以來,光學傳感技術在生物醫學、環境監測等領域的應用中面臨著靈敏度不足的挑戰。現有的包括等離激元共振(SPR)在內的多種技術在提升傳感性能方面取得了一定進展,但仍存在諸多限制,如容易產生熱、靈敏度不夠高等問題。近日,中國科學院深圳先進技術研究院李光元和劉運輝研究團隊在全介電超表面的研究中取得重要進展。該團隊的研究成果以“Homogeneous and Significant Near-Field Enhancement in All-Dielectric Metasurfaces”為題發表在光學材料領域權威期刊《先進光學材料》(Advanced Optical Materials)上,并入選了雜志當期內封面論文(Inside Front Cover)。這項研究開發了一種通過全介電超表面實現均勻且顯著的近場增強新方法,為高靈敏度的光學生物傳感應用提供新的解決方案。文章上線截圖全介電超表面憑借其高品質因數(Q因數)、大近場增強能力和不易產生熱,成為了光學傳感應用中的一個新平臺。然而,傳統的全介電超表面在增強近場時,往往將光場束縛于介電納米結構內部,而非外部的待傳感區域,從而嚴重限制了體折射率靈敏度和生物傳感性能。本研究通過設計一種由兩個相對位移的晶格復用形成的硅基超表面,利用兩個表面晶格共振模式之間的干涉相消實現了非局域準束縛態(nonlocal q-BICs),在硅納米柱外的大體積區域內產生了均勻且顯著的近場增強。實驗結果表明,該方法在折射率傳感應用中實現了407 nm/RIU的高體折射率傳感靈敏度,并在早期乳腺癌篩查中對蛋白質生物標志物的檢出限達到了20 pg/mL,比目前的技術水平提高了35倍。新方法在ERBB2的檢測限度達到了20 pg/mL,比現有技術提高了35倍通過利用表面晶格共振之間干涉相消形成的非局域性q-BIC,這項研究成功地克服了傳統的高Q值表面晶格共振對均勻介電環境的苛刻要求,從而大幅提升了在非均勻介電環境下超表面的Q因數和近場增強能力。這種設計不僅在理論上達到了478 nm/RIU的折射率靈敏度,在實驗中也實現了407 nm/RIU的高靈敏度,遠遠超越了絕大多數全介電超表面的q-BICs。兩個相對位移的晶格雜化形成的硅基超表面,實現非局域準束縛態(q-BICs),在硅納米柱外部區域內產生均勻且顯著的近場增強該研究的成功為大體積區域內實現顯著的光-物質相互作用提供了新機遇,具有廣泛的應用潛力,不僅局限于生化傳感,還可能擴展到包括熒光增強在內的其他領域。非局域q-BICs的這一突破性進展將推動高性能光學芯片傳感技術的發展,并為下一代光傳感芯片的設計提供重要參考。李光元副研究員和劉運輝副研究員為本文的共同通訊作者。這項研究獲得了國家自然科學基金、深圳市醫學研究專項資金、深圳市基礎研究重點項目等項目的支持。原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adom.202400425<!--!doctype-->

2024-08-12

-

華南植物園對種群動態的時空尺度特征分析取得進展

????尺度效應顯著影響生態模型的合理性與準確性,對理解研究對象和生態過程的時間動態與空間依賴性至關重要。隨著智能化監測技術的進步,時間和空間數據的測量和積累變得越來越容易實現,為揭示生物多樣性的時間或空間變異特征提供了機會。然而,這也為針對此類數據的分析帶來了新的挑戰。目前,很少有研究同時分析與比較種群或群落在時間和空間尺度上的變化規律,仍有待探討其在時空尺度上的同步性特征。????基于實測數據以及數值模擬方法,該研究提出了時空尺度耦合分析框架,并揭示了傳統尺度研究中可能存在的缺陷。研究結果表明,本方法可以同時識別和定位物種時空格局變化中的尺度特征與存在范圍,特別是關于多個地點(或時間)的時間變化(或空間格局)的同步性和幅度。以深海鰩形目(Rajiformes)魚類為對象,揭示了其生物量的13年時間尺度變異特征以及空間尺度特征的潛在影響,促進了我們對全球漁業資源波動的認識,這也意味著基于時空尺度耦合分析獲得的時空格局和尺度特征將更完整、更準確。同時,該方法能夠正確識別多時間多空間尺度組合的復雜格局特征,且可以減少實際應用中出現的誤差。本研究進一步強調了尺度效應在時空格局分析中的重要性,研究結果可應用于未來生物多樣性時空格局的識別和預測,也可為生物多樣性保護和生物資源的可持續利用與管理提供支撐。????相關研究成果于近日發表在國際學術期刊Ecological Informatics(《生態信息學》)上。中國科學院華南植物園博士后丁彰琦為論文第一作者,劉占鋒研究員為通訊作者。該研究得到國家重點研發計劃項目和廣東省基礎與應用基礎研究旗艦項目資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102776圖. 深海鰩形目(Rajiformes)魚類捕獲量時空動態特征的擴展與分析

2024-08-19

-

研究揭示新西蘭北島弧后地區南部上地幔和俯沖板片的變形特征

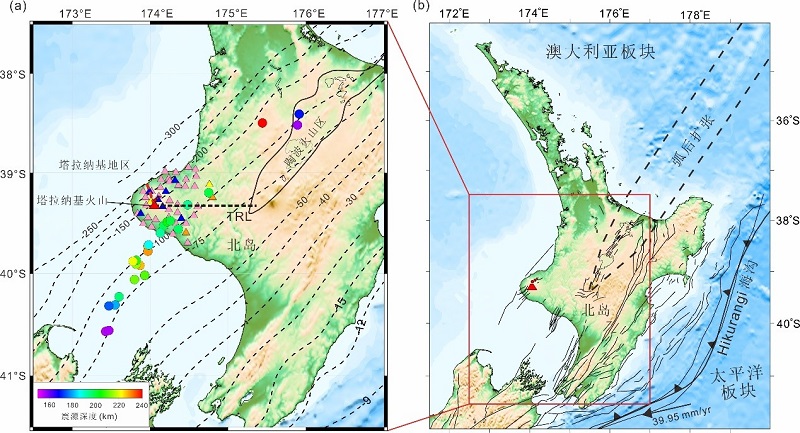

近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室趙明輝研究團隊,聯合浙江海洋大學、西澳大利亞地質調查局以及新西蘭惠靈頓維多利亞大學,在新西蘭北島弧后地區南部上地幔和俯沖板片變形特征研究中取得重要進展。相關成果發表于國際知名地學期刊《構造物理》(Tectonophysics)。副研究員曹令敏為第一作者和通訊作者,浙江海洋大學博士何小波為共同通訊作者。新西蘭北島位于太平洋板塊與澳大利亞板塊之間的斜向匯聚邊界——Hikurangi俯沖帶上(圖1)。該俯沖帶發育有陶波火山區,而在該火山區以西150km左右的弧后區域又發育有塔拉納基火山;在北島中部,呈東西向的Taranaki-Ruapehu構造線(TRL)附近上覆巖石圈可能發生了拆沉。研究區構造作用強烈,是研究俯沖板片變形、巖漿活動與巖石圈拆沉相互作用的天然實驗室。研究人員通過收集區域臺網的地震波波形資料,利用剪切波分裂方法,刻畫了上地幔介質各向異性,揭示了俯沖板片與上覆巖石圈變形和地幔流動特征。研究結果表明,研究區近震快波方向有明顯不同,北東側呈北東向,表明俯沖板片內發育有平行于海溝方向的正斷層(形成于外援隆起地區),或者陶波火山區地殼內含流體裂隙;而西南側轉變為南東向,呈垂直海溝方向,推斷與不同深度的俯沖板片的應力變化(圖2a和圖3)。同時,該垂直于海溝方向的快波方向表示上地幔可能存在角落流,將部分蛇紋巖化的弧前地幔拖入弧后深部地幔,脫水產生的流體/熔體發生進一步交代而形成了遠離火山弧的塔拉納基火山的深部巖漿。而遠震快波方向平行于海溝走向,推斷存在板下地幔流或俯沖板片內存在平行海溝方向的裂隙;圖2b中的B區表現有較大的延遲時間,或是俯沖板片與 410 km不連續面的交互作用的結果,或與Taranaki-Ruapehu構造線附近的巖石圈拆沉有關(圖2b和圖3)。該項研究揭示了太平洋俯沖板片與上地幔變形特征,闡明了俯沖板塊與410 km間斷面相互作用的深部動力學過程,構建了研究區斜向俯沖的構造格局,同時對弧后巖漿活動分布和成因提供重要科學參考。該研究受到國家自然科學基金、中國科學院南海海洋研究所發展基金、中國科學院戰略性先導科技專項(B 類)等共同資助。相關論文信息:Cao,L.,He,X.,Yuan,H.,Zhao,M.,Qiu,X.,Savage,M. (2024). Upper-mantle seismic anisotropy in the southwestern North Island,New Zealand: Implications for regional upper-mantle and slab deformation. Tectonophysics.?論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.tecto.2024.230455圖1 (a)研究區主要構造和使用的地震臺站(粉色和藍色三角)分布圖。不同顏色的圓圈代表不同深度的地震震中投影;TRL指Taranaki-Ruapehu構造線。(b)區域構造背景圖。圖2?研究區近震S分裂結果(a)和遠震S/SKS分裂結果(b)圖3? 研究區上地幔和俯沖板片變形模式圖

2024-08-16

-

基于CSTR的生物多樣性資源標識被烏茲別克斯坦F.N.Rusanov植物園正式使用

????日前由科技資源標識服務平臺(cstr.cn)與中國科學院華南植物園標本館(IBSC)聯合設計和開發的生物多樣性資源標識被正式應用于烏茲別克斯坦科學院植物研究所塔什干F.N.Rusanov植物園的物種標識。這是基于CSTR的生物多樣性資源標識服務的首個正式應用。雙方未來將繼續合作,共同推動CSTR在生物多樣性領域的創新應用與推廣,協力構建開放包容的生物多樣性資源標識應用生態。F.N.Rusanov植物園生物物種頁面CSTR標識F.N.Rusanov植物園生物物種推薦引用格式????烏茲別克斯坦科學院植物研究所塔什干F.N.Rusanov植物園是該國主要的植物科學研究機構之一。該機構致力于研究和保護烏茲別克斯坦的植物多樣性,促進具有藥用和經濟植物物種的長期保存和利用。????《科技資源標識》是我國于2016年發布的國家標準(Science and technology resource identification, 簡稱CSTR)。CSTR已成為國際互聯網數字分配機構IANA認可的國際標準協議標識符之一,并在聯合國糧農組織(FAO)、ORCID、Harvard Dataverse等獲初步應用。科技資源標識服務平臺(https://www.cstr.cn)?基于該標準建設,面向全球科學數據、論文、預印本、專利等科技資源提供唯一標識服務,是我國國家標準服務全球科技資源的重要載體,是推動我國標準國際互認的全球通用基礎服務平臺。

2024-08-15

-

華南植物園對氮沉降影響的硅循環研究取得新進展

????硅(Si)是地殼中第二豐富的元素,有利于植物生長、防御,且與陸地生態系統碳循環緊密關聯,植物對Si的吸收、利用影響著Si的生物地球化學循環及其與碳循環的耦合關系。然而大氣氮沉降對亞熱帶森林植物硅循環的影響機理尚不清楚。探究氮沉降影響下植物-土壤系統中硅的動態及其影響因素對揭示森林生態系統硅生物地球化學和有機碳循環過程對全球變化的響應途徑和機制具有重要意義。????中國科學院華南植物園生態中心博士研究生余恒等人依托生態中心建立的“林冠、林下氮添加模擬大氣氮沉降”野外控制實驗平臺,研究了林冠和林下氮添加處理下硅在植物-土壤系統的動態及其驅動因子,發現:1)高氮添加顯著提高森林土壤植物有效硅和有機質結合態硅含量,但顯著降低土壤無定形硅含量 (圖1);2)氮添加(尤其是高氮添加)顯著降低了森林土壤pH,但顯著提高了植物根系有機酸的分泌速率及植物葉片植硅體含量;3)土壤植物有效硅和有機質結合態硅含量顯著正相關,根系有機酸、土壤pH和植物有效硅是影響葉片植硅體含量的主導因子 (圖2)。該研究證實,氮添加促進了南亞熱帶森林土壤硅的有效性及其在植物葉片中的累積。由于硅和碳間的強烈耦合,氮沉降影響下,硅生物地球化學循環的變化勢必影響森林生態系統有機碳的動態變化及其響應機制。????相關研究成果于近期在線發表在國際學術期刊Plant and Soil(《植物與土壤》)上。中國科學院華南植物園博士生余恒和已畢業碩士生覃張芬為論文共同第一作者,曠遠文研究員為通訊作者。該研究得到廣東省重點領域研發項目、廣東省基礎和應用旗艦項目和廣東省科技計劃項目聯合資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s11104-024-06872-8圖1. 林冠和林下氮添加對亞熱帶森林4種形態土壤硅的影響圖2. 亞熱帶森林植物葉片植硅體的主要影響因素

2024-08-15

-

?廣州能源所在海上風電技術經濟評估和物質流研究方面取得系列進展

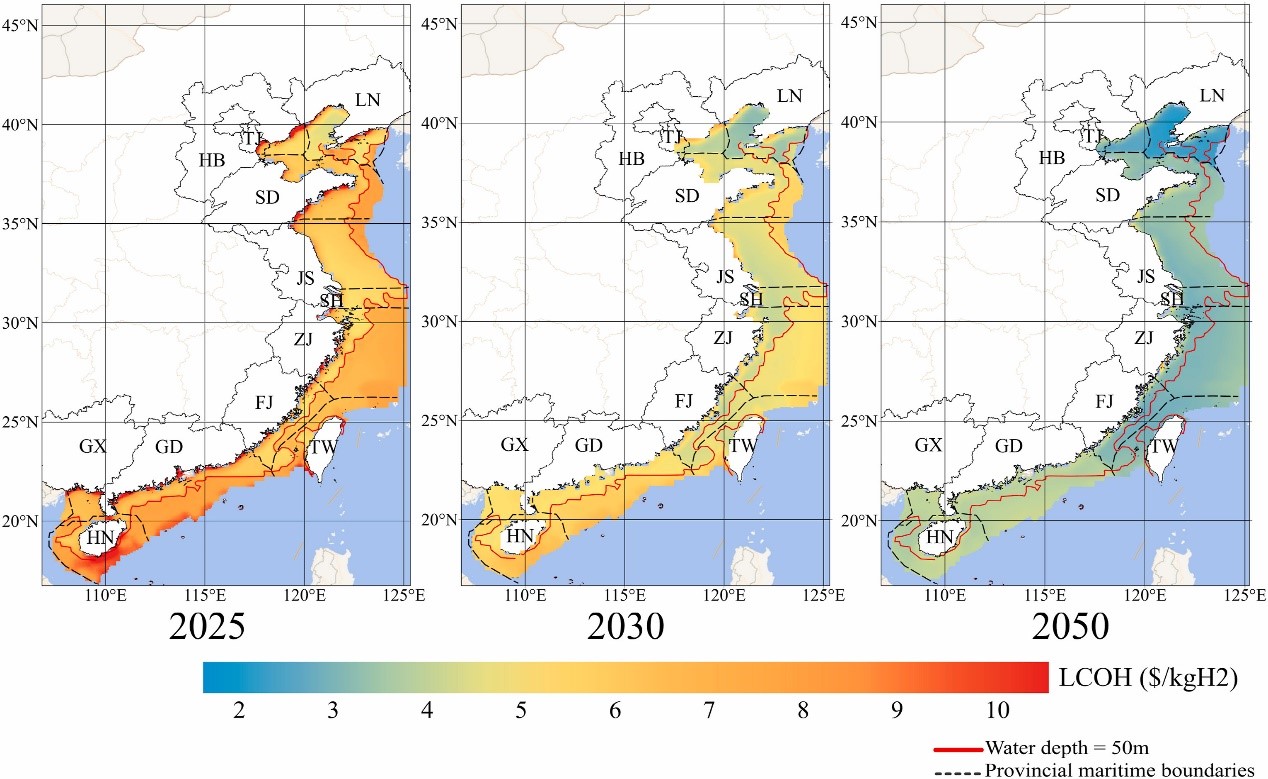

近期,中國科學院廣州能源研究所能源戰略與低碳發展研究室蔡國田研究員團隊在海上風電物質流和技術經濟評估研究方面取得系列進展。科研團隊通過建立高時空分辨率的技術經濟和物質流評估模型,充分討論了海上風電制氫等消納路徑的經濟性和技術潛力,揭示了中國海上風電擴張過程中對關鍵材料(如銅、永磁體)的需求量與新型海上廢棄物產生量的變化過程。近期,中國科學院廣州能源研究所能源戰略與低碳發展研究室蔡國田研究員團隊在海上風電物質流和技術經濟評估研究方面取得系列進展。科研團隊通過建立高時空分辨率的技術經濟和物質流評估模型,充分討論了海上風電制氫等消納路徑的經濟性和技術潛力,揭示了中國海上風電擴張過程中對關鍵材料(如銅、永磁體)的需求量與新型海上廢棄物產生量的變化過程。研究建立了考慮技術經濟參數演變和海底三維地形的高分辨率(0.25經度* 0.25緯度)技術經濟評估模型,揭示了2025-2050年中國海上風電制氫的成本演變過程與深水海上風電場的最優布局方案。研究指出,中國海上氫的平準化成本將從2025年的50.28 CNY/kgH2下降至2050年的26.60 CNY/kgH2,2050年海上風電制氫的總潛力為434-493Mt,其中漂浮式風電制氫占54%。多種技術情景下的分析結果表明,中國海上風電制氫將于2030年在局部地區(福建省、遼寧省等)內與陸地可再生能源制氫相比具有成本競爭力,并在2050年具備廣泛的經濟可行性。研究表明匯集輸電的方式可以有效減少用海面積,使投資成本最多可下降65%,其中海底地形是深水風電場并網不可忽略的因素。圖1. 中國海上風電制氫的成本演化過程圖2. 粵東深水區風電并網的空間布局優化方案除此之外,研究提出了空間化、存量驅動中國海上風電高分辨率(1km*1km)物質流分析方法,建立了結合動態物質流和生命周期評價的清潔能源轉型關鍵材料流動模型,揭示了中國海上風電發展和廣東省清潔能源轉型過程的物質-能量-排放關系。研究指出,到2060年中國海上風電的原材料累計需求為96-140 Mt,廢棄物產生量為6.5-48 Mt,凈能源回報為2.9-12 PWh,可減少溫室排放2.9-9.7 Gt。研究表明中國海上風電對銅和永磁材料的累計需求分別為3.8-5.2 Mt和55-140 kt,關鍵材料的穩定供應與報廢葉片的回收是實現海上風電進一步發展的前提。圖3. 中國海上風電物質流分析結果研究還指出,廣東省的清潔能源轉型使總材料的存量從1980年的2.9 Mt增加到2018年的45.6 Mt,并將于2050年達到95.7 Mt。清潔能源轉型過程中風電和核能的大規模擴張會導致水泥和鋼鐵的用量急劇增加,全生命周期的總碳排放將逐漸下降,但能源基礎設施的隱含碳排放會增加至6.06 Mt/yr。圖4. 廣東省清潔能源轉型的隱含碳排放量和總排放量以上研究成果提出了高時空分辨率的海上風電評估模型,明確了海上風電擴張過程中材料-能源-排放關系與海上風電制氫技術經濟潛力,為海上能源綜合利用提供了新思路與理論依據。研究得到國家重點研發計劃、中國科學院潔凈能源創新研究院合作基金資助項目、中國科學院戰略性先導科技專項等項目資助。相關研究成果相繼發表于Renewable and SustainableEnergy Reviews (Spatial and temporal evolution of cost-competitive offshore hydrogen in China: A techno-economic analysis, http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2024.114780, 第一作者博士生周洲,通訊作者蔡國田), 《自然資源學報》(《海上深水區風電場并網的空間布局優化——以粵東地區為例》,http://dx.doi.org/10.31497/zrzyxb.20220406,第一作者碩士畢業生高麗萍,通訊作者蔡國田),Resources, Conservation and Recycling (Spatiotemporally explicit pathway and material-energy-emission nexus of offshore wind energy development in China up to the year 2060, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106349; Modeling waste generation and end-of-life management of wind power development in Guangdong,China until 2050,http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105533;第一作者博士畢業生陳毓暑,通訊作者蔡國田),Journal of Cleaner Production (The material implications and embodied emissions of clean power transition in Guangdong,China from 1978 to 2050,http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138512,第一作者博士生白如雪,通訊作者蔡國田) 等期刊。

2024-08-14

-

人類活動影響下近海生態系統長期變化及穩態轉換研究取得新進展

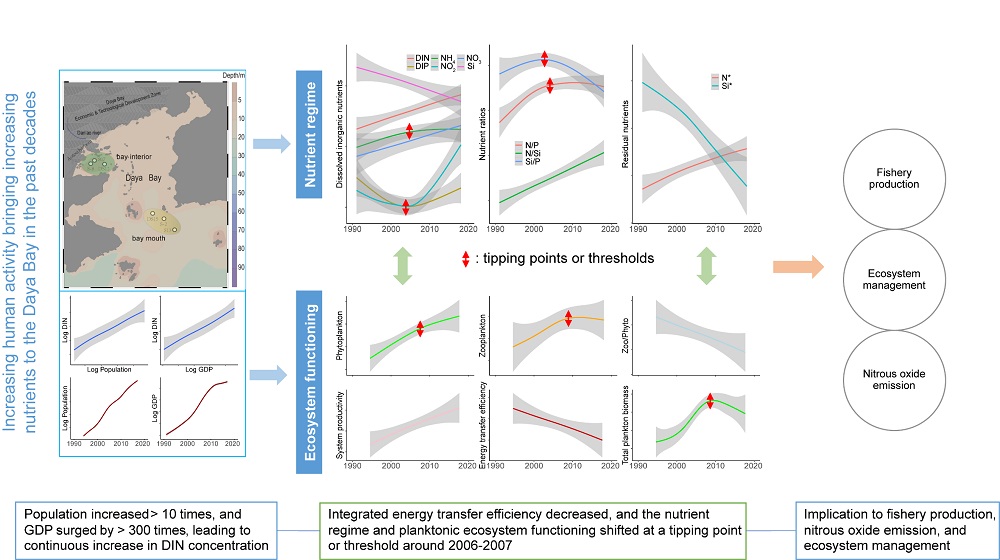

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)海洋浮游生物生態學研究團隊牽頭在人類活動引起的營養物質輸入背景下近海生態系統長期變化及穩態轉換研究方面取得新進展。相關成果以“Regime shift in a coastal pelagic ecosystem with increasing human-induced nutrient inputs over decades”為標題發表在《Water Research》上。副研究員周林濱與高級工程師楊熙為共同第一作者,研究員譚燁輝與研究員李開枝為共同通訊作者。人類大量使用化肥與化石燃料以獲得食物和能源,排放大量的活性氮至自然生態系統中。長期持續的營養輸入導致近海等水體富營養化,生態系統功能也隨之變化調整。長期不斷增強的營養輸入可能迫使生態系統結構與功能變化到達臨界點,從而出現劇烈持續的改變,造成生態系統穩態轉換。生態系統是一個錯綜復雜、相互關聯的系統,由大量動態相互作用的生物和非生物成分組成。描述生態系統功能與狀態的變化,判斷生態系統變化臨界點及穩態轉換是一項具有挑戰性的工作。為探究人類活動引起營養物質輸入背景下近海生態系統長期變化及其臨界點,研究團隊整理分析了大亞灣1991-2018年無機營養鹽和浮游生物豐度數據。為闡釋浮游生態系統功能變化,該研究引入粒徑譜方法,根據浮游生物豐度數據構建簡化粒徑譜表征浮游生態系統功能。研究結果顯示,隨著海水溶解無機氮濃度升高,浮游食物網整體能量傳遞效率持續降低,在2006-2007年左右浮游生態系統變化達到臨界點,營養鹽組成與結構、浮游生態系統功能等出現明顯變化,很可能發生了穩態轉換。這提示大亞灣漁業資源生產、氧化亞氮溫室氣體排放等過程都可能發生了顯著的改變,需要進一步研究關注。本研究為浮游食物網能量傳遞效率隨營養水平增加不斷下降的觀點提供了有力的觀測證據。明確判斷大亞灣浮游生態系統長期變化臨界點,并提出浮游生態系統已發生穩態轉換的觀點,可為海灣生態系統管理、生態環境保護與修復提供參考。我國生態環境監測工作積累了大量長期的有關湖泊、河流、近海等水域的理化與浮游生物調查數據,該研究可為基于這些歷史調查數據分析水生生態系統長期變化及其臨界點與穩態轉換判斷,提供方法和案例參考。圖1 過去幾十年間人類活動引起大亞灣溶解無機氮濃度不斷升高,營養鹽結構與浮游生態系統功能出現明顯變化,2006-2007生態系統變化達到臨界點,生態系統穩態轉換。這對該區域漁業資源生產、氧化亞氮排放和生態系統管理產生潛在重要影響本研究得到了國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目、南海海洋所自主部署項目等資助。相關論文信息:Linbin Zhou,Xi Yang,Kaizhi Li,Chenhui Xiang,Yunchao Wu,Xiaoping Huang,Liangmin Huang,& Yehui Tan. Regime shift in a coastal pelagic ecosystem with increasing human-induced nutrient inputs over decades. Water Research,2024,122147.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122147

2024-08-13

-

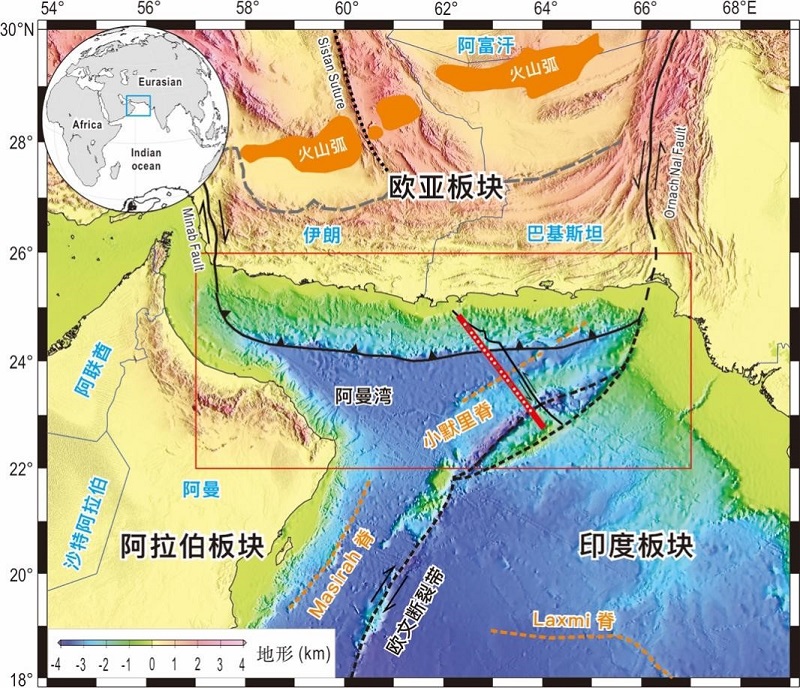

研究揭示莫克蘭俯沖帶異常地殼結構及其地震構造意義

近期,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室徐敏研究員團隊和林間院士團隊,聯合香港中文大學教授楊宏峰以及中山大學工程師曾信等,在北印度洋莫克蘭俯沖帶的地殼結構及其地震構造意義的研究上取得了重要進展。相關研究成果發表于國際知名地學期刊《地球與行星科學通訊》(Earth and Planetary Science Letters)。于傳海助理研究員為第一作者,徐敏研究員和林間院士為通訊作者。北印度洋莫克蘭俯沖帶是全球超低角度俯沖、巨厚沉積覆蓋、超寬增生楔的俯沖帶端元代表,其巴基斯坦海域區段構造特征復雜、大震活動頻繁,且毗鄰“中巴經濟走廊”終點站—瓜達爾港,對“21世紀海上絲綢之路”的建設具有重要意義。然而,由于該地區海上探測數據有限,其巨厚沉積物的壓實固結狀態、俯沖板片形態和殼幔結構一直未得到清晰解答。鑒于其厚達數千米的沉積物輸入和低角度俯沖特性,該區域被認為容易發生大型逆沖地震。2018年,林間院士領導實施的中國-巴基斯坦首次北印度洋聯合考察航次,采集了包括海底地震儀(OBS)、重力測量、多道地震、多波束地形等一系列豐富數據。基于此次巴基斯坦近海進行的主動源OBS實驗,研究團隊獲得了莫克蘭俯沖板片的高分辨率地殼速度模型,并結合重力數據等進一步揭示了測線的密度和孔隙度結構特征。研究結果表明,俯沖板片沉積層厚度可達8.5千米,在4-5千米深度處沉積物孔隙度梯度發生明顯變化,這表明了壓實和固結的關鍵深度。火成巖地殼厚度約6-12千米,俯沖傾角約為2°,小默里脊兩側地殼展現出不同的構造來源或經歷了不同的構造演化過程,可能代表古洋-洋邊界的殘留,并伴隨著低密度底侵作用。此外,研究發現莫克蘭俯沖帶的非典型地殼結構可能與巖漿活動和俯沖板塊水合作用有關。俯沖的沉積物已充分壓實固結,而俯沖的上地殼具有高含水量,這些特征可能顯著影響莫克蘭俯沖帶的地震破裂機制。這項成果揭示了莫克蘭俯沖帶的沉積固結狀態、板片地殼結構框架和地震發育特征,有助于更深入理解莫克蘭區域的地質構造格局,并為進一步評估其地震海嘯風險提供了重要參考。對于“一帶一路”倡議、“中巴經濟走廊”項目的海洋災害預防和全球低角度俯沖帶地震機理研究方面具有重要的科學價值和實際意義。本研究得到了國家自然科學基金項目、廣東省基礎與應用基礎研究基金項目和中國科學院基金項目等共同資助完成。文章信息:Yu,C.,Xu,M.,Lin,J.,Yang,H.,Zhao,X.,Zeng,X.,He,E.,Zhang,F.,Sun,Z. (2024). Atypical crustal structure of the Makran subduction zone and seismotectonic implications. Earth and Planetary Science Letters. 643: 118896.原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X24003297圖1 莫克蘭俯沖帶構造簡圖及OBS測線位置(紅色線條,白點為OBS)圖2 基于速度模型的莫克蘭俯沖帶結構、地震活動和含水量示意圖

2024-08-13

-

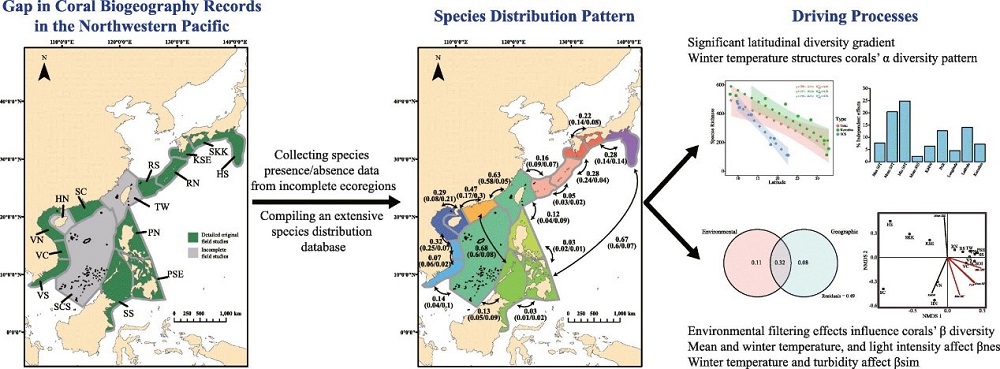

南海造礁石珊瑚分布格局驅動因素及其環境適應機制研究取得進展

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)黃暉研究員團隊在南海造礁石珊瑚的空間分布格局驅動因素及其環境適應機制方面取得新研究進展,相關成果以“Distribution patterns of reef-building corals in the Northwest Pacific and their environmental drivers”和“Local adaptation of trophic strategy determined the tolerance of coral Galaxea fascicularis to environmental fluctuations”發表在Science of the total Environment上。LMB助理研究員黃林韜、俞曉磊分別為論文的第一作者,研究員黃暉為通訊作者。珊瑚礁具有重要的生態系統服務功能與極高的生物多樣性。近年來,全球珊瑚礁因為海水溫度異常、海洋酸化和人類活動等因素而出現嚴重退化。造礁石珊瑚作為珊瑚礁的框架生物,對珊瑚礁的形成與維持具有重要作用。南海的造礁石珊瑚資源豐富,其物種數量接近被稱為生物多樣性熱點區域的“珊瑚三角區”。然而受限于對南海造礁石珊瑚生物地理分布的系統認識,其物種的空間分布格局及其驅動因素仍然不明確。此外,南海造礁石珊瑚分布廣泛,從福建沿岸到南沙群島都有造礁石珊瑚的分布,其中廣布種的分布緯度跨度甚至可超過15°,對于物種跨緯度梯度分布的適應性機制也有待進一步的研究。研究通過對歷史數據進行匯編,收集南海珊瑚物種的存在/缺失數據并完善了南海珊瑚物種分布數據庫。隨后集合形成西北太平洋海域15個生態區的造礁石珊瑚分布數據集,基于此研究南海及其鄰近海域造礁石珊瑚物種多樣性和分布模式,并探討其主要的環境驅動因素。南海造礁石珊瑚分布數據匯編結果表明,南海離岸島礁生態區共分布有536種造礁石珊瑚,進一步明確了南海具有極高的造礁石珊瑚物種多樣性。隨后的分析結果表明西北太平洋的造礁石珊瑚物種豐富度呈現明顯的緯度多樣性梯度格局。珊瑚群落β多樣性分解的結果表明,β多樣性嵌套組分主要出現在低緯度和高緯度珊瑚礁區之間,而相同緯度之間群落的β多樣性主要以周轉組分為主,其中高緯度地區的周轉組分更為顯著。進一步結合環境因子發現,珊瑚α多樣性和β多樣性模式都受到環境過濾效應的影響。其中,溫度(尤其是冬季溫度)以及光照強度對物種豐富度和β多樣性格局都有顯著影響,表明低溫和光限制是珊瑚群落沿緯度梯度分布的主要環境過濾器。而高緯度地區溫度和濁度的差異是造成群落間周轉組分形成的主要原因。上述發現明確了南海造礁石珊瑚的物種資源狀況,闡明了南海及其鄰近海域不同生態區造礁石珊瑚的分布格局及其驅動因素,并指出環境過濾效應在珊瑚分布格局形成中的重要作用。圖1: 南海及其鄰近海域造礁石珊瑚分布格局南海跨緯度的環境梯度背景下,探究珊瑚如何適應差異環境而生存,是了解南海珊瑚現有分布并預測其在氣候變化下未來命運的基礎。前期室內模擬實驗發現南海廣布物種叢生盔形珊瑚能夠通過獨特的生理權衡機制適應光照梯度差異(Yu et al,Coral Reefs,2023)。在此基礎上進一步對其開展了跨區域(南沙→三亞,跨10緯度)的原位移植實驗,從營養生態學角度揭示了其對環境差異的適應策略。結果表明,不同緯度來源的叢生盔形珊瑚對較高緯度低溫和弱光環境具有不同的適應策略。在適應三亞鹿回頭灣環境季節波動過程中,相比于來自南沙的叢生盔形珊瑚,三亞本地叢生盔形珊瑚的生理耐受性更強。從營養物質組成角度,揭示了三亞本地叢生盔形珊瑚能夠通過調節脂肪酸結構(降低飽和脂肪酸占比,提高多不飽和脂肪酸占比)以適應環境季節波動的營養策略。而攝食能力較差導致脂類儲存不足,及其對于關鍵功能脂肪酸合成途徑的受阻,是南沙來源叢生盔形珊瑚無法適應三亞鹿回頭灣環境季節波動的主要原因。因此,研究認為叢生盔形珊瑚對環境變化的耐受性取決于其本地適應的營養策略。此外,研究結果強調了熱帶典型造礁石珊瑚在短時間內可能無法輕易實現相對高緯度區域珊瑚對季節性環境波動的快速適應,從而對全球變化背景下造礁石珊瑚“北移”的避難所理論提出質疑。圖2: 南海叢生盔形珊瑚環境適應的營養策略上述研究通過解析南海造礁石珊瑚的空間分布格局驅動因素及其環境適應機制,為南海造礁石珊瑚物種資源的保護提供了重要的科學依據。研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金項目、廣東省科技規劃項目、廣州市科技規劃項目的資助。相關論文信息:1. Huang L, Jiang L, Zhang Y, Yuan T, Sun Y, Liu C, Lei X, Yuan X, Lian J, Liu S, Huang H (2024) Distribution patterns of reef-building corals in the Northwest Pacific and their environmental drivers. Science of The Total Environment 946:1744292. Yu X, Liu C, Jiang L, Huang L, Luo Y, Zhang P, Zhang Y, Liu S, Huang H (2024) Local adaptation of trophic strategy determined the tolerance of coral Galaxea fascicularis to environmental fluctuations. Science of The Total Environment 943:1736943. Yu X, Jiang L, Luo Y, Liu C, Zhang Y, Huang L, Zhang P, Yuan X, Huang H (2023) Role of feeding and physiological trade-offs in sustaining resilience of the coral Galaxea fascicularis to light limitation. Coral Reefs, 2023, 42(6):1297-1312.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174429https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173694https://doi.org/10.1007/s00338-023-02434-z

2024-07-22

-

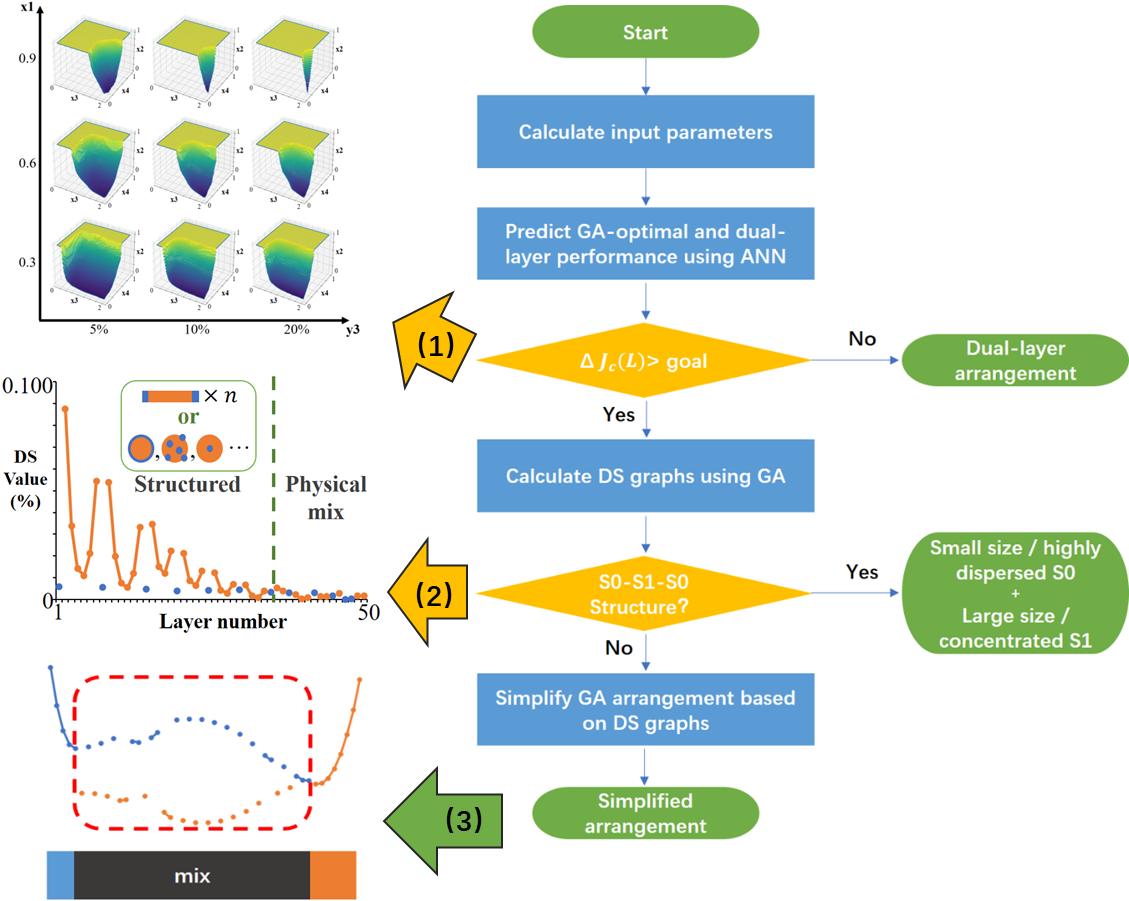

廣州能源所在雙催化劑體系空間排布優化理論方面取得進展

近日,中國科學院廣州能源研究所生物質催化轉化研究室在雙催化劑體系的宏觀空間排布優化理論研究方面取得新進展。相關研究成果以Theoretical optimization of bed packing arrangement in cascade Dual-Catalyst system with side reactions為題,發表于化學工程領域期刊Chemical Engineering Science(論文全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120500)。近日,中國科學院廣州能源研究所生物質催化轉化研究室在雙催化劑體系的宏觀空間排布優化理論研究方面取得新進展。相關研究成果以Theoretical optimization of bed packing arrangement in cascade Dual-Catalyst system with side reactions為題,發表于化學工程領域期刊Chemical Engineering Science(論文全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120500)。作為能源領域的研究熱點之一,雙催化劑體系的引入為溫室氣體的捕集轉化提供了新的路徑,也為可再生能源燃料及化學品合成提供了全新思路。同時,雙催化劑體系憑借其非均相的特點,可用于固定床等連續流反應器中,在相關領域具有較大的工業應用潛力,因此被廣泛應用于石油化工、生物質轉化、合成氣轉化及其它能源化工領域中,尤其在一氧化碳/二氧化碳加氫生成甲醇/烯烴/芳烴等高值產品方面受到廣泛關注。然而以往采用雙催化劑體系的相關研究往往聚焦于微觀上催化劑結構設計或宏觀上反應條件的優化,略過了介于兩者之間的反應器尺度上物理化學過程存在的空間異質性(圖1)。因此,在反應器尺度上,雙催化劑的空間排布優化問題仍缺乏系統的理論指導。該問題直觀反映在相關研究中,兩種催化劑在反應器內往往局限于簡單的雙層排布或隨機混合裝填,缺乏對其它雙催化劑排布方式的深入探究,極大削弱了雙催化劑體系的反應潛力,同時局限了雙催化劑體系的進一步工業化應用。圖1. 雙催化劑體系中存在的空間排布問題基于此現狀,該研究構建了結合遺傳算法及機器學習方法的排布優化理論模型,實現了不同反應參數組合下雙催化劑的快速排布優化。研究進一步構建了催化劑替換差(DS)作為雙催化劑體系的新型描述符,量化了不同空間位置上采用對應催化劑種類的必要程度(圖2)。相關模型及描述符為進一步的研究提供了理論工具。采用上述理論工具的進一步研究發現,兩種催化劑的副反應分別具有不同的作用。在底物-中間產物-目標產物的理想模型中,當副反應僅發生在S0(底物-中間產物對應催化劑)而不發生在S1(中間產物-目標產物對應催化劑)上時,對應的最優排布呈現S0-S1-S0高分散結構,符合傳統的“越近越好”理論;而逐步引入S1上的副反應時,這種規律結構將逐漸瓦解,同時最優床層長度區間迅速縮小,對總反應時間的控制提出了更高的要求。此外,對于非規律排列,探索了基于替換差分析的簡化排列方式,同時最大程度保留了優化效果。圖2. 催化劑替換差的計算方式在此基礎上,該研究搭建了完整的雙催化劑體系空間排布優化及簡化策略框架(圖3),填補了雙催化劑在反應器尺度的空間排布優化理論方面的空白。其核心包括:(1)劃分優化排列及簡單雙層排列的適用區間,用于確定是否需要采用優化排列;(2)需要采用優化排列時,通過替換差特征判斷是否符合S0-S1-S0規律結構;(3)無規律結構時,采用基于替換差值的簡化方法。圖3.雙催化劑體系空間排布優化及簡化策略框架上述工作得到國家自然科學基金項目等的資助。

2024-08-12

97久久精品人妻人人搡人人玩|

国产成人精品白浆久久69|

国产精品亚洲综合久久|

亚洲精品成人片在线播放

|

亚洲国产精品SSS在线观看AV

|

精品亚洲A∨无码一区二区三区|

国内精品卡1卡2卡区别|

精品免费久久久久国产一区|

人妻偷人精品成人AV|

亚洲精品色在线网站|

91精品国产91热久久久久福利|

午夜DY888国产精品影院|

久久精品国产亚洲AV麻豆王友容

|

色久综合网精品一区二区|

思热99re视热频这里只精品|

亚洲精品高清一二区久久|

精品无码av无码专区|

国产精品电影网在线好看|

国产精品制服丝袜|

国产精品盗摄一区二区在线|

国产精品午夜在线播放a|

青草国产精品视频。|

国产成人精品cao在线|

国产伦精品一区二区三区视频金莲

|

国产乱人伦偷精品视频免|

亚洲精品V天堂中文字幕|

国产微拍精品一区二区|

国产精品国产AV片国产|

国产精品区一区二区三|

黑人巨大精品播放|

精品久久人人爽天天玩人人妻|

久久久久亚洲精品天堂久久久久久|

亚洲精品麻豆av|

国内精品视频九九九九|

99久久综合给久久精品|

午夜精品久久影院蜜桃|

四虎精品亚洲一区二区三区|

国产精品一区二区资源|

精品亚洲成α人无码成α在线观看

|

久久精品中文字幕第23页|

国产亚洲精品自在久久|