-

Biomaterials | 全息聲鑷制造的原代肝細胞3D模型擁有核心肝功能

長期以來��,在疾病機制研究�、測試和選擇合適的抗癌藥物以及開發新藥物方面,科研和臨床領域一直對新型體外3D研究模型有著迫切需求。長期以來���,在疾病機制研究、測試和選擇合適的抗癌藥物以及開發新藥物方面,科研和臨床領域一直對新型體外3D研究模型有著迫切需求�。盡管近年來類器官�����、微流控芯片���、3D生物打印等技術在體外3D模型構建方面發展迅速���,但分別存在著尺寸小而缺乏大尺寸結構特征�、難以實現高級別器官功能響應、擠出式操作的剪切力易損傷細胞�����、建模速度慢制約大規模組織模型構建等局限性�。近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所的李飛�����、鄭海榮研究員與北京協和醫院的毛一雷��、楊華瑜教授在全息聲鑷的細胞器官打印構建方面取得重要進展����,相關工作以“Acoustic-Holography-Patterned Primary Hepatocytes Possess Liver Functions”為題��,發表在生物材料領域著名期刊Biomaterials上�����。該工作有望為具有生物組織結構和功能的體外仿生3D模型構建,提供一種全新的生物制造方案。文章上線截圖全息聲鑷利用聲輻射力來捕獲����、組裝�����、移動和篩選細胞��,因其具有非接觸����、無損傷、精確靈活和圖案化過程迅速等獨特優勢���,在構建體外3D模型方面展現出巨大潛力。全息聲鑷技術已被用于操控細胞組裝成各種圖案結構��,但以下兩個問題制約了該項技術在組織工程和藥物篩選等方面的推廣應用:1)當前的全息聲鑷技術僅能創建線型輪廓圖案�����,而不能有效生成任意圖案的區域點陣聲場����,并進一步形成聲勢阱陣列�,將細胞捕獲�、組裝成均勻分布的區域點陣結構��,因而限制了制造生物模型結構的靈活性和廣泛性���。2)面向精準醫學的個性化組織工程��,需要從生物組織中分離培養原代細胞��,以反映特異性組織功能生理和病理特征��。而當前全息聲鑷相關研究多使用細胞系���,未能探究原代細胞能否在全息聲鑷作用下保留其生物活性和功能�����,即缺乏全息聲鑷對原代細胞產生的生物學效應的深入系統研究。全息晶格聲鑷構建功能性原代肝細胞體外培養模型的實驗流程針對上述局限性����,研究者首先改進了現有的全息聲鑷技術�,提出了“全息晶格聲鑷”(Holographic lattice-based acoustic tweezers)���,開發了聲全息透鏡組對入射聲波的相位和幅度同時進行調制���,以生成任意復雜圖案的聲全息晶格陣列�,如圓形、三角形、正方形和肝形狀的復雜聲全息晶格圖案�����,并進一步利用聲勢阱產生的聲輻射力效應將細胞組裝成特異性點陣圖案�,模擬肝臟解剖結構。全息晶格聲鑷的設計及其操控組裝細胞的原理此外����,本研究利用體外可擴增的小鼠原代肝細胞����,首次深入研究了全息聲鑷對原代肝細胞的生物學效應的影響���,包括細胞活性��、蛋白分泌、藥物代謝��、糖原儲存���、解毒等肝細胞核心功能���。結果顯示:全息晶格聲鑷作用后的原代肝細胞�,產生了大量自組裝肝細胞球狀體,且相較傳統2D和3D培養模型�,肝細胞球直徑顯著增加��,肝細胞蛋白合成代謝、糖代謝���、解毒等方面功能亦顯著增強。全息晶格聲鑷所構建小鼠原代肝臟組織模型的活性和功能本研究表明����,全息晶格聲鑷可為長期體外培養原代細胞提供一種創新解決方案和功能強大的工具�����,其在組織工程、再生醫學等領域具有重要的應用價值。未來�����,研究團隊將進一步探索其在細胞生物學����、疾病機制、藥物篩選��、器官制造等方面的研究和應用潛力����。北京協和醫院博士畢業生李常燦和徐崗、王引晗為本文第一作者�;鄭海榮和李飛�����、毛一雷和楊華瑜為本文通訊作者。本研究受到了國家自然科學基金���、廣東省自然科學基金、深圳市科技項目等基金資助���。<!--!doctype-->

2024-07-12

-

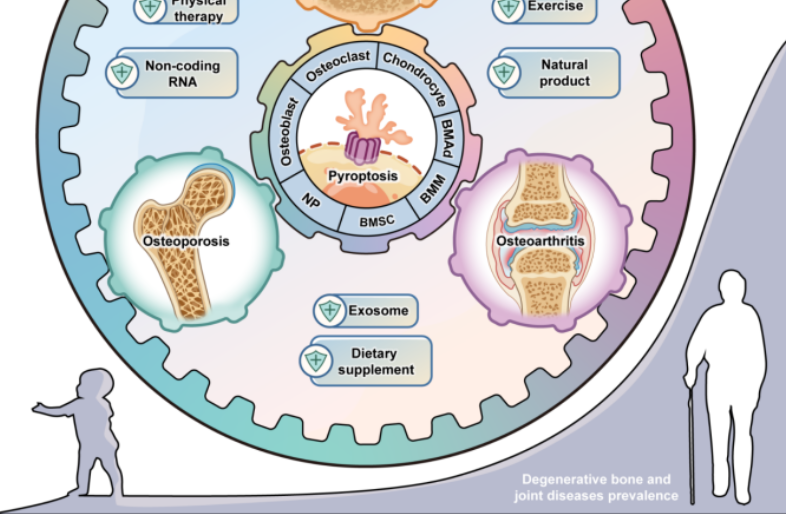

Journal of Advanced Research | 焦亡擾亂退行骨關節環境中細胞之間的和平相處

近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所轉化醫學研究中心研究員��、深圳理工大學生物醫學工程學院教授張鵬團隊與山東中醫藥大學李念虎教授��、徐展望教授團隊合作���,在國際知名期刊Journal of Advanced Research上在線發表了題為“Pyroptosis: A spoiler of peaceful coexistence between cells in degenerative bone and joint diseases”的綜述文章��。近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所轉化醫學研究中心研究員�、深圳理工大學生物醫學工程學院教授張鵬團隊與山東中醫藥大學李念虎教授�����、徐展望教授團隊合作,在國際知名期刊Journal of Advanced Research上在線發表了題為“Pyroptosis: A spoiler of peaceful coexistence between cells in degenerative bone and joint diseases”的綜述文章��。細胞焦亡作為慢性炎癥核心驅動力推動退行性骨關節疾病進展鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123224002479?via%3Dihub炎癥小體作為先天免疫系統內的中心介質����,其介導的焦亡途徑的異常激活是有害慢性炎癥的核心驅動力,而慢性炎癥又是與生活方式和年齡因素息息相關的骨關節退行性疾病的病理學基礎�����。在此背景下����,文章將焦亡途徑定義為骨關節退行性環境中細胞間和平相處的攪局者��,即在漫長的疾病時間線中����,該途徑通過不同細胞間的焦亡級聯串擾實現自身循環的永久化�,并將炎癥放大到整個退變環境之中?;谶@一概念����,文章論述了發生在髓腔和關節內的單一細胞群體中的焦亡分子機制和不同細胞群體間的焦亡串擾機制��,并在緩解上游壓力信號積累�����、抑制炎癥小體啟動、靶向焦亡信號關鍵組分活性和拮抗焦亡依賴性細胞因子促炎作用的四個不同策略的研究證據基礎上��,闡述了焦亡調節療法干預退行性骨關節疾病的可行性�����。此外�����,文章還強調了天然產物篩選�、表觀遺傳調控、外泌體載藥以及補充和替代療法作為焦亡調節療法的潛力和面臨的挑戰���。對靶向焦亡途徑的實質性證據的全面更新�����,有望使焦亡調節療法成為退行性骨關節疾病臨床治療的潛在選擇。張鵬團隊多年來一直致力于骨關節炎癥疾病的發病機制以及創新診療方法的研究和轉化工作。該文章也得到了國家自然科學基金項目�、山東省自然科學基金項目和廣東省重點領域研發計劃項目的支持�����。<!--!doctype-->

2024-07-18

-

Medical Image Analysis | 無監督域自適應醫學圖像分割新方法

本研究提出了一種全新的雙域分布多變-語義約束的三維方法(DDSP),通過結合雙域分布干擾與語義保持策略��,顯著提升了模型在不同成像條件下的泛化能力�����,且無需目標域的標注數據�����。醫學圖像分割是精準醫療的關鍵處理步驟,但不同醫療設備和成像條件下的圖像分布差異給圖像分割帶來了巨大挑戰�����,雖然有監督的域自適應方法可以緩解模型在目標域上的性能損失�,但是在醫學圖像領域獲取高質量且準確的標注信息通常是昂貴、耗時和繁瑣的過程。為了克服有監督域自適應方法所面臨的標注信息缺乏或獲取標簽困難的問題����,無監督域自適應方法因不依賴于目標域的標注信息而被廣泛關注��,但是主流基于生成對抗網絡(GAN)的無監督域自適應(UDA)方法存在穩定性差和變換后圖像分布偏差的問題��。近日����,中國科學院深圳先進技術研究院科學儀器所(集群)(籌)秦文健研究員課題組在醫學影像期刊Medical Image Analysis上發表了題為“Dual domain distribution?disruption with semantics preservation: Unsupervised domain adaptation for medical image segmentation”的文章�����。文章上線截圖為了解決這些問題�,本研究提出了一種全新的雙域分布多變-語義約束的三維方法(DDSP)�����,通過結合雙域分布干擾與語義保持策略�,顯著提升了模型在不同成像條件下的泛化能力���,且無需目標域的標注數據��。除此之外���,本研究還引入了基于域不變結構先驗信息的特征對齊模塊�,促進雙域共享參數的分割器在目標域特征上的性能�。DDSP的兩大優勢為了驗證DDSP框架的有效性,研究團隊在三個公開的醫學圖像數據集上進行了廣泛的實驗��,包括心臟���、大腦和前列腺圖像分割任務。這些數據集涵蓋了不同成像模式和采集站點�����,提供了豐富的跨領域圖像樣本�。DDSP與其他方法在MMWHS17數據集上的性能比較實驗結果表明���,DDSP在多個評價指標上均超越了現有的最先進方法��,并且與全監督模型相比也展現出了較小的性能差距���。尤其是在MMWHS17數據集上�,DDSP在雙向跨模態心臟子結構分割任務上平均Dice分別達到了0.890和0.819����。同時����,為了驗證所提出特征對齊模塊的有效性���,研究人員還展示了加入模塊前后��,模型所提取的源域特征和目標域特征在內容凸顯上的對齊程度�����。加入特征對齊模塊前后,目標域特征凸顯內容的變化該工作在減少人工標注成本的同時����,有效提高了跨醫院和設備間的圖像分析的一致性�����,該技術方法有望為跨模態、跨區域醫學圖像高效標注提供全新的解決方案思路����。深圳先進院碩士研究生鄭博勻為第一作者,秦文健研究員為主要通訊作者��。秦文健團隊多年來一直致力于醫學圖像智能分析及基于人工智能新診療方法的研究和轉化工作�。該文章也得到了國家自然科學基金項目、中國科學院青促會會員和江西省介入治療臨床醫學研究中心項目的支持�。<!--!doctype-->

2024-07-23

-

ACS Nano |?黑磷調控胰腺癌腫瘤相關成纖維細胞活化

近日����,中國科學院深圳先進技術研究院材料界面研究中心耿勝勇團隊利用空間多組學揭示了黑磷對胰腺癌中癌相關成纖維細胞異質性的重塑作用��,成功對黑磷抗胰腺癌的生物學功能進行了全面解析���。近日�,中國科學院深圳先進技術研究院材料界面研究中心耿勝勇團隊利用空間多組學揭示了黑磷對胰腺癌中癌相關成纖維細胞異質性的重塑作用����,成功對黑磷抗胰腺癌的生物學功能進行了全面解析。相關成果在納米領域國際權威期刊ACS Nano上發表題為“Effect of Bioactive Black Phosphorus Nanomaterials on Cancer-Associated Fibroblast Heterogeneity in Pancreatic Cancer”的研究論文���。中國科學院深圳先進技術研究院喻學鋒研究員和耿勝勇副研究員、廣東醫科大學附屬東莞第一醫院鄭彪主任為本文共同通訊作者�,北京大學深圳醫院曲建華博士和嚴子龍博士為本論文第一作者���。原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c06147胰腺癌被稱為“癌中之王”�,尚無有效的治療方法�。胰腺癌之所以對化療、靶向療法和免疫治療等療法具有明顯的抵抗性,主要是由于其獨特的腫瘤微環境——致密的間質���。腫瘤相關成纖維細胞(CAFs)在胰腺癌進展中發揮關鍵作用,以CAFs為靶標的間質治療已成為胰腺癌治療領域的研究熱點。因此��,開發新型的CAFs候選藥物并闡明其作用機制具有重要的科學意義和臨床應用價值。隨著納米技術的快速發展,各類新型納米材料為癌癥的治療提供了新思路和新方法����。解析納米材料的內在生物學效應及分子靶點,有望為靶向CAFs的胰腺癌治療帶來新的機遇。中國科學院深圳先進技術研究院材料界面研究中心是國際上最早開始黑磷生物應用研究的團隊之一,在國際上率先揭示了黑磷的細胞內降解機制以及所誘發的生物學效應(Angew. Chem. Int. Ed. 2019,58,769-774;Nat. Nanotechnol. 2021,16,1150-1160)��。近年來���,耿勝勇團隊通過構建肝癌���、乳腺癌���、胰腺癌����、白血病等原位腫瘤小鼠模型�����,系統揭示了黑磷的抗腫瘤生物學作用機制(Adv. Sci. 2024,11,2305762;J. Control. Release 2023,354,889-901;Chem. Eng. J. 2021,421,127879;Theranostics 2020,10,4720-4736)。基于上述研究基礎���,本工作深入開展了黑磷影響胰腺癌CAFs的機制研究�����。在KPC小鼠模型中,利用空間轉錄組學����、生物信息學和分子生物學等科學手段闡明了黑磷對胰腺腫瘤微環境和CAFs異質性的影響����。研究結果表明��,黑磷通過消耗炎癥細胞CAFs(iCAFs)和肌成纖維細胞CAFs(myoCAFs)兩種CAFs亞型重塑胰腺腫瘤微環境,從而抑制腫瘤進展和肝轉移����。本研究不僅為開發一種基于CAFs靶點的新型胰腺癌治療策略奠定科學基礎�����,也將為眾多納米材料的生物應用開辟新方向。生物活性黑磷通過腫瘤-基質相互作用抑制CAF間充質表型�。該研究工作得到了深圳市醫學研究專項資金�、科技部國家重點研發計劃���、國家自然科學基金等項目資助���。<!--!doctype-->

2024-07-12

-

Zoological Research︱微塑料暴露擾亂睡眠結構����、降低壽命并影響生育力的系統評估

微塑料(MPs)帶來的環境污染及對人類健康的不利影響正引起社會廣泛關注。塑料微粒指直徑小于5毫米的塑料顆粒�,它們主要來源于塑料制品的分解���、微纖維的釋放以及微塑料顆粒的加工等過程���。這些微小的顆粒被發現在海洋�、淡水���、土壤和空氣中�����,對生態系統和生命體都造成了不可忽視的影響。微塑料(MPs)帶來的環境污染及對人類健康的不利影響正引起社會廣泛關注�。塑料微粒指直徑小于5毫米的塑料顆粒�,它們主要來源于塑料制品的分解�、微纖維的釋放以及微塑料顆粒的加工等過程。這些微小的顆粒被發現在海洋����、淡水�����、土壤和空氣中,對生態系統和生命體都造成了不可忽視的影響���。國際上已有超過100項研究成果聚焦于海洋動物模型,發現微塑料可能在特定組織或器官中積累并造成損害�����。然而���,微塑料暴露的有害影響是否僅限于特定器官或組織,抑或是在整個生物體的層面產生系統性的威脅��,例如影響壽命長短等����,仍是未解的問題。黑腹果蠅�,因其行為多樣����、基因保守�����、生命周期短等優勢,成為回答上述問題的理想動物模型���。7月18日,中國科學院深圳先進技術研究院(簡稱“深圳先進院”)腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學創新研究院劉暢研究員團隊與李蕾研究員團隊合作���,在Zoological Research上發表了題為“Microplastic exposure disturbs sleep structure, reduces lifespan, and decreases ovary size in Drosophila melanogaster”的研究論文,并當選封面文章����。Zoological Research?文章封面研究團隊利用陸生動物黑腹果蠅為模型����,對腦�����、腸以及卵巢這幾種組織器官進行系統比較���,并結合行為學與轉錄組分析等����,發現飲食攝入微塑料會導致睡眠結構紊亂���、壽命縮短以及生殖力損害��,并表征了其對多條信號通路的基因毒性影響�����。文章上線截圖在本研究中�,研究團隊利用陸生動物模型黑腹果蠅(Drosophila melanogaster),研究飲食攝入1-5微米微塑料的系統性影響及其分子機制����。結果發現微塑料的攝入可導致腸道損傷�����;短期微塑料暴露足以引起白天睡眠片段時長增加,睡眠結構受到干擾����;終生暴露于微塑料會導致果蠅的壽命顯著縮短�;除了個體健康�,在繁衍能力上,其暴露導致卵巢體積縮小及雌蠅產卵率的下降趨勢���。微塑料暴露系統影響果蠅健康的示意圖盡管暴露后的大腦及卵巢內并未觀察到微塑料的存在,但腦組織及卵巢組織轉錄組分析表明其基因表達受到干擾��,具體包括:在大腦中���,微塑料暴露引起蛋白水解和碳水化合物代謝過程相關基因通路的改變��;在卵巢中�,微塑料暴露誘導了與炎性反應�、晝夜節律調節及代謝過程相關的基因毒性效應。該研究表明微塑料暴露的影響不僅僅局限于特定器官組織,而是系統性的影響了生物體的健康���,包括了壽命、睡眠和生殖力�����,并從轉錄水平提供了對器官/組織損傷與系統功能之間聯系的分子機制的深入洞察。深圳先進院劉暢團隊助理研究員閆薇和李蕾團隊研究生(已畢業)李子杰為文章共同第一作者,劉暢研究員和李蕾研究員為文章的共同通訊作者�。該研究得到了“一帶一路”國際科學組織聯盟(ANSO)���、國家自然科學基金委、廣東省基礎與應用基礎研究基金委��、深圳市科技創新委員會等項目資助���。<!--!doctype-->

2024-07-18

-

Nat. Rev. Bioeng. | 劉陳立/趙國屏:開拓“定量合成生物學”新范式����,驅動復雜生物系統的理性設計

合成生物學正成為推動下一代生物制造和生物經濟發展的強大引擎。近二十年來�,隨著DNA合成����、基因編輯等技術的不斷革新��,人們構建合成生物系統的能力迅速提升�����,但作為構建基礎的設計能力仍然十分有限。由于生物系統的復雜性�,即使各個元件的功能已知�����,它們組合在一起所產生的系統卻不一定會表現出預期的功能。要理性設計具備特定功能的合成系統���,必須對自然系統功能涌現的原理有深刻理解,而這是迄今為止的合成生物學研究鮮少涉及的�。7月24日�,中國科學院深圳先進技術研究院劉陳立研究員與中國科學院分子植物科學卓越創新中心趙國屏研究員在Nature Reviews Bioengineering雜志在線發表了題為“Quantitative?Synthetic Biology”的評述文章����,在國際上首次闡釋“定量合成生物學”這一新領域方向的研究范式與學科內涵,為合成生物學的下一步發展提出了建議�。文章上線截圖目前�,大部分合成生物系統的構建主要依靠人工反復試錯�����,這種方法速度慢、效率低�����,極大限制了合成生物學的發展��。因此���,合成生物學目前面臨的最大挑戰之一��,就是如何提高理性設計的能力。只有當設計能力與合成能力有效協同時�����,合成為設計提供驗證�����,設計為合成提供指導���,形成“設計-合成-測試-學習”的閉環�����,才有望可靠地、高效地構建更加精密復雜的生物系統���。因此,合成生物學需要發展更為成熟的理論和方法體系,為生物系統的理性設計提供指導—合成生物學有必要向定量合成生物學的新高度上升�。作者提出��,所謂理性設計,就是基于“預測”的設計。當把生物分子����、基因�����、線路組合為合成生物系統時,如果能對系統的行為與功能作出精確預測����,就能預知如何構建系統才能得到預期的功能�,從而避免反復試錯�����。圖1:定量合成生物學的三種研究范式作者總結了定量合成生物學的三種實現理性設計的研究范式:一�、基于原理的設計(圖1a)要對系統進行理性設計���,需要建立能對系統進行精確預測的模型�。通常,模型是對生物系統內部機制的抽象,能幫助我們理解功能背后的系統邏輯架構(拓撲結構)����。對于較為簡單的生物功能�����,我們有成熟的理論模型。因此,合成生物學早期的很多經典工作采用的是這一范式。這一“自上而下”的范式���,首先通過建立數理模型探索功能產生的原理,獲得能產生目標功能的系統拓撲結構,然后根據拓撲結構設計具體的生物元件�。二��、自下而上的設計(圖1b)隨著合成生物學發展�,合成生物系統日趨復雜,從功能出發建立理論模型變成了極大的挑戰���,“自上而下”的設計變得十分困難。因此,很多研究采取了“自下而上”的策略���。這一策略從元件出發,最初階段是反復試錯:通過嘗試元件不同的組裝方式來探索可能出現的功能。在“碰運氣”的過程中,可能得到我們感興趣的功能���。過去,合成生物學研究往往止步于此,但進入定量合成生物學領域�����,工作才剛剛開始:得到預期功能的系統后��,由于系統內部的元件已知�����,我們可以推測其拓撲結構,建立數理模型���,然后利用合成系統驗證模型,闡明其功能產生的原理��。另一種常見的情況是���,在這“合成”-“嘗試”過程中出現了“非預期的功能”����。在以往的合成生物學研究中,這些發現往往被忽視��,而對于定量合成生物學來說�,卻常常能指引新原理的發現。一旦理解了原理�,我們就能基于原理設計產生類似或更為復雜功能的合成系統。在這個過程中���,發現的涌現原理一般是天然生物系統和合成生物系統兩者都遵守的規則。因此��,這些原理的發現也將推動基礎生命科學的進步�����。三����、人工智能(AI)輔助的設計(圖1c)AI的發展為生物系統的定量預測提供了新的路徑?����;贏I的算法不需要理解生物系統內部的工作原理�����,而是基于大數據��,尋找元件與功能之間的隱藏規律,從而預測產生特定功能應該如何設計元件�。這一范式依賴于海量高質量���、標準化的數據�,因此����,未來的合成生物學需要自動化、高通量的設備平臺和標準化的實驗方法����。當前,全球已興起建設自動化生物鑄造廠(biofoundry)的熱潮����,利用自動化技術高效構建與測試合成生物系統����,不僅為AI提供在系統設計(包括各種重要的對照)指導下���,利用機器自動化實驗產生(排除人因操作誤差)的標準化定量的海量數據����,快速完成“設計-合成-測試-學習”的迭代,快速獲得目標功能����;也能真正提升范式二中的人工試錯的水準����,真正實現在高質量大數據基礎上利用大模型的機器學習指引新原理的發現�。以上三種設計范式都強調與定量分析方法的緊密結合,利用數理邏輯與定量關系對生物系統作出定量預測,為合成生物系統的理性設計提供依據。因此���,作者提出“定量合成生物學”這一合成生物學的發展方向。定量合成生物學吸收定量生物學與系統生物學的思維與方法,建立可定量預測生物系統的數理或AI模型��,指導合成生物系統的設計與構建���,從而解決“理性設計”這一合成生物學的瓶頸問題��。發展定量合成生物學��,將推動合成生物學從定性、描述性��、局部性的研究�,向定量、理論化和系統化的變革���。同時�����,定量合成生物學將使人們增進對生命系統的基礎認識���,更好地理解生命體的基本規律與設計原則���,從而使合成生物學不再僅僅作為一門工程技術性的學科��,而成為推動基礎生物科學的重要力量���?��;A生命科學研究與合成生物學研究二者的螺旋上升����,會真正開啟生命科學研究革命之門�����,同時引領新一代生物技術和工程生物學的發展���。中國科學院深圳先進技術研究院劉陳立研究員與中國科學院分子植物科學卓越創新中心趙國屏研究員為本文的共同通訊作者�����。中國科學院深圳先進技術研究院劉陳立課題組副研究員羅楠為第一作者。本工作獲得了國家自然科學基金多個項目的經費支持。定量合成生物學發展歷程2017年,中國科學院深圳先進技術研究院設立定量合成生物學研究中心,首次提出定量合成生物學這一交叉學科概念���。2020年����,該中心獲批中國科學院定量工程生物學創新交叉團隊和重點實驗室。2021年���,我國召開定量合成生物學香山科學會議。2023年6月���,深圳先進院獲批建設定量合成生物學重點實驗室(中國科學院)。在這個歷程中�,定量合成生物學這一新方向已逐步獲得領域同行的認可和關注���。ACS Synthetic Biology��、Quantitative Biology、《科學通報》����、《合成生物學》等國內外學術期刊相繼出版“定量合成生物學”專輯�;2024年最新召開的合成生物學國際會議——合成����、工程、進化和設計(SEED)會議上特別設立了“建模和定量合成生物學”專題研討會;美國Duke大學和意大利TIGEM研究所等國際科研機構也開始布局“定量合成生物學”方向。<!--!doctype-->

2024-07-26

-

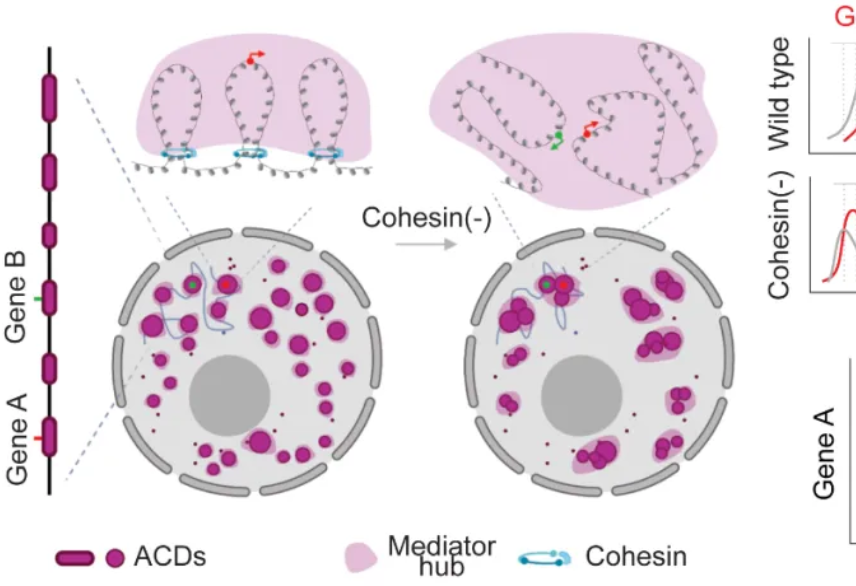

Nature Genetics | 黏連蛋白復合體阻止跨結構域基因的共轉錄過程

在過去10年里���,4D Nucleosome等研究項目的實施,雖然詳細闡明了基因組三維結構的折疊機理及其分子調控機制�,并且發現了基因組局部結構的變化可以影響相關基因的轉錄與表達�����,但對基因組三維結構的生物學功能卻還不清楚。具體來說�,基因組的三維結構對于基因轉錄是否存在一個普遍性的調控機制還不為人知���。基因組三維結構研究是當前基因調控領域的研究熱點。在過去10年里���,4D Nucleosome等研究項目的實施,雖然詳細闡明了基因組三維結構的折疊機理及其分子調控機制��,并且發現了基因組局部結構的變化可以影響相關基因的轉錄與表達���,但對基因組三維結構的生物學功能卻還不清楚�。具體來說,基因組的三維結構對于基因轉錄是否存在一個普遍性的調控機制還不為人知���。7月24日,中國科學院深圳先進技術研究院生物醫學與健康工程研究所生物醫學光學與分子影像研究中心董鵬研究員等��,與美國霍華德?休斯醫學研究中心/珍利亞研究所 (HHMI/Janelia Research Campus) Zhe Liu等合作,在Nature Genetics上發表了題為?“Cohesin prevents cross-domain gene co-activation”的研究成果���。該研究發現了黏連蛋白復合體 (Cohesin complex)?可以通過控制三維基因組的折疊來阻止跨結構域基因共轉錄,從而揭示了基因組三維結構參與基因轉錄調控的普遍性作用機制。論文上線截圖該研究通過結合單細胞RNA測序和單細胞染色質可及性測序(ATAC-seq)����,發現Cohesin復合體的缺失����,除了會顯著影響基因組的折疊�����,還會促進不同開放染色質結構域之內基因的共表達(Co-activation)和染色質結構域之間的協同開放(Chromatin co-accessibility)���。基于此結果,研究者提出了“基因組三維結構參與基因轉錄共調控”的科學假設�。該研究進一步利用基于內含子順序雜交(Intron seq-FISH)的空間基因組學方法����、單分子定位超高分辨率成像和活細胞單分子示蹤等技術�����,在全基因組和染色體水平上驗證了上述科學假設。新的基因調控方式——基于染色質折疊和共享轉錄調控機器的基因共調控模式與經典的增強子——啟動子相互作用調控基因表達的方式不同�,這是一種全新的基因調控方式���。在結構上,這種調控方式是相關基因通過空間聚集實現相關基因的轉錄共調控����;在功能上,轉錄共調控并不影響基因的表達量����,但是調控相關基因在同一細胞中表達的關聯程度����。傳統的生物化學和基因組學方法很難檢測到這些細微的差異��,而單細胞分析技術和超高分辨率成像方法為解決這些問題提供了新的選項�。董鵬研究員為本文的第一作者兼通訊作者����,Zhe Liu為本文的共同通訊作者�。該項研究得到了HHMI/Janelia Research Campus的Zhe Liu實驗室、斯坦福大學Howard Y. Chang教授實驗室和加州大學爾灣分校Arthur D. Lander教授的技術支持,在國家自然科學基金委����、科技部重點研發計劃和深圳市醫學專項等經費的資助下完成�。<!--!doctype-->

2024-07-26

-

汪程遠等-EPSL:源于淺部(< 100 km)含鈦鐵礦輝石巖的月球年輕火山活動

月球巖漿洋模型認為巖漿洋晚期會在月幔頂部形成富含鈦鐵礦的輝石巖堆晶(IBC)以及富集放射性元素的克里普組分(KREEP)����。而IBC堆晶由于密度較大會沉入深部引發月幔翻轉�����。一些研究認為是下沉到深部的IBC的活動導致了嫦娥五號玄武巖(CE5)的形成其形成�。然而�,這一觀點會面臨兩個問題:1)IBC的沉降發生在巖漿洋結晶的晚期(~44-43億年);2)之前的研究認為CE5玄武巖是由低鈦玄武巖演化而來�,而后者源區不應該有IBC�����。因此���, CE5玄武巖的成因仍有待探索。在中國科學院廣州地化所徐義剛院士的指導下�,汪程遠副研究員���、張樂高級工程師以及月球科學研究團隊的其他成員一道�,針對上述問題展開了研究��。研究團隊通過對CE5玄武巖中的輝石進行微區分析,結合微量元素模擬以及相平衡計算等綜合手段,提出月球年輕火山的源區是位于其淺部(< 100 km)的IBC堆晶���。這一發現革新了學界關于月幔翻轉過程以及月球內部熱演化的認識。圖1. (a)CE5及其他月球玄武巖微量元素組成����。(b)月球玄武巖的Ti異常和Ta異常�。研究團隊首先注意到����, CE5玄武巖具有顯著的高場強元素(HFSE)的負異常(圖1),表明其或者經歷了鈦鐵礦的分離結晶�,或者源區含有殘余鈦鐵礦��,或者需要KREEP混染。然而�,同位素不支持顯著KREEP混染�����,且CE5玄武巖中的輝石成分演化和低鈦玄武巖完全不同(圖2)�。圖2. (a)CE5玄武巖中的輝石端元組成�����。(b)月球玄武巖中輝石的Mg#-TiO2關系圖。(c)CE5和低鈦玄武巖中輝石的Ti異常-TiO2關系圖�����。為進一步制約分離結晶過程的影響,研究團隊利用輝石成分反演了CE5玄武巖演化過程中TiO2 含量的變化(圖3)。結果顯示����,初始巖漿沒有經歷鈦鐵礦結晶分異,其HFSE可以反映原始熔體的信息。圖3. CE5及其他月球玄武巖的演化路徑對比��。因此����,CE5玄武巖源區很可能含有鈦鐵礦。研究團隊利用非批式熔融模型進行了模擬(圖4)。結果顯示,CE5玄武巖源區需要> 10%的鈦鐵礦,大部分為輝石巖。圖4. IBC月幔的非批式熔融過程中的Zr/Hf����、Zr/Nb和Ta/Nd的變化模擬。因此,CE5玄武巖應是一種新型月球火山熔巖�,其源區和阿波羅玄武巖完全不同。利用相平衡模擬計算其形成溫壓的結果顯示,形成溫度約為~1100至1140 ℃���,壓力約為3到5 kbar(圖5)��。表明CE5玄武巖起源深度較淺(~ 100 km)。圖5. (a)CE5及其他月球玄武巖的形成溫度和壓力條件�。(b)CE5及其他月球玄武巖的形成深度隨時間的變化。(c)IBC源區的溫度-成分相平衡計算�����。(d)遙感觀測的月球玄武巖TiO2含量隨時間的變化。遙感數據顯示���,年輕月球火山的TiO2含量是逐漸升高的(圖5)�,支持年輕月球火山源于IBC的可能。由于巖漿洋模型預測的IBC形成深度也正是60到100 km���,CE5玄武巖的源區應是那些未發生沉降的IBC����。這表明���,月幔翻轉其實是不完全的。此外��,月球在以CE5玄武巖為代表的愛拉托遜紀時代的熱狀態和雨海紀時代也并不相同���。此時月球火山的熱源主要來自淺部�����,或是IBC和月殼之間的KREEP�����,或是撞擊過程。令人困惑的是�����,這些玄武巖并未顯示顯著的KREEP信號���,而同時期的大型撞擊坑也并未觀測到����,因此年輕月球火山的熱源問題仍有待進一步研究。該研究主要受中國科學院廣州地球化學研究所所長基金和中國科學院重點部署科研專項的資助�����。研究成果發表于國際權威地學期刊《Earth and Planetary Science Letters》����?! ≌撐男畔ⅲ篊hengyuan Wang(汪程遠),Yi-Gang Xu(徐義剛)����,Le Zhang(張樂)����,Zhiming Chen(陳志銘)����,Xiaoping Xia(夏小平)�,Mang Lin(林莽)�,Feng Guo (郭鋒) (2024). A shallow (<100 km) ilmenite-bearing pyroxenitic source for young lunar volcanism. Earth and Planetary Science Letters,639,118770. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118770

2024-07-25

-

姜連等-PPP:利用碳同位素和生物脂類化合物解密古新世南太平洋海洋環境

隨著全球氣候變暖的不斷加劇���,了解極端溫暖地球氣候系統的開始���、演變和結束的變得日益緊迫。古近紀早期是一個地球氣候極其溫暖的時代,具有典型現代澳大利亞東南部和新西蘭地區熱帶-亞熱帶的動植物群(Thomas et al.,2020)���,且古新世-始新世時期釋放到大氣中CO2總量與與現今人類燃燒化石燃料排放CO2總量相似,因此被認為是未來暖地球氣候系統的一個很好的模擬實例(Zeebe and Zachos,2013)。目前關于南太平洋古近紀的現有數據來自ODP航次177、181、183和189����,以及DSDP航次29���、35和92��。這些ODP/DSDP鉆探點時間較早���,大多完成于1973-1999年,始新世沉積物剖面恢復率低或古新世沉積物缺失。其中�,最為人們所熟知的當屬1973年DSDP航次29(鉆探點277)�����。該鉆探點位于新西蘭南部的坎貝爾高原。該鉆探恢復了上古新世到上漸新世碳酸鹽���,但是由于當時鉆井取芯技術問題,大部分剖面巖心采收率相對較低����,且始新世剖面恢復率低(Kennett et al.,1974)��。受制于樣品局限性,對南太平洋的古新世-始新世的研究報道有限���,尤其是古新世早期南太平洋的海洋與生態環境對地球科學家來說仍然是知之甚少(圖1)�����。近期,中國科學院廣州地球化學研究所有機地球化學國家重點實驗室的姜連博士后與合作導師王云鵬研究員及國際合作者��,通過對一系列國際大洋鉆探計劃378站點獲取的南太平洋早古新世海相巖芯的有機地球化學和碳同位素分析(圖2-3),建立了首個早古新世生物標志物剖面(圖3-4)����,恢復了南太平洋古近世的古氣候條件和海洋生物圈組成(圖5),從而填補了地質學家對南太平洋早古新世海洋生態環境的認識空白。圖1 國際大洋鉆探378航次與深海鉆探計劃277采樣巖芯對比該項研究通過對國際海洋發現計劃378鉆探點U1553(新西蘭坎貝爾高原)的一組早古新世深海巖芯進行了系統的生物標志物�、碳酸鹽含量和碳同位素研究���,對南太平洋這一時期的海洋生產力、生態群落組成和古環境進行綜合評價�����,取得了多項重要進展:(1)根據研究結果建立了新西蘭坎貝爾高原一個新的古新世生物標志物剖面����。一系列藿烯����、ββ藿烷�、甾烷的賦存和分布特征以及基于生物標志物的成熟度參數表明���,這些貧有機質沉積物處于早期成巖階段�����,其等效鏡質體反射率約為0.4%�。(2)古新世南太平洋的海洋生產力來源組成豐富多樣���,包括藻類��、細菌�����、硅藻、鞭毛藻和高等植物等��,而主要生產力由水生生物主導 (圖3-4)���。圖2 國際大洋鉆探378鉆探井U1553D總有機碳(TOC)���、硫含量���、甲烷含量�、碳酸鹽含量以及碳酸巖碳同位素深度剖面變化圖圖3 國際大洋鉆探378鉆探井U1553D不同藿烷類生物標志化合物深度剖面變化圖(3)生物標志物(伽馬蠟烷指數和同藿烷指數等)�、碳酸鹽碳同位素(- 27.9‰~ +2.0‰)����、硫含量和甲烷含量表明�����,古新世南太平洋的氧化還原性質由氧化-缺氧過渡帶向還原性較強的海洋環境(水深> 1000 m)轉變(圖5)。圖4 國際大洋鉆探378鉆探井U1553D不同甾烷類生物標志化合物深度剖面變化圖圖5 (a)南太平洋早古新世(~65 Ma) IODP 378 Site U1553地理位置圖(據Cande and Stock,2004修訂)。(b1-b2)鉆探井U1553D巖性單元Va和Vb沉積模型��。該研究成果展示的生物標志物記錄彌補了高緯度南太平洋古新世生物圈知識空白,首次提出的古新世沉積模式圖加強了地質科學界對南太平洋的認識,為古新世全球海洋環境的研究提供了新的數據支持����。此研究成果近期發表于國際期刊《Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology》上��,得到國家自然科學基金、廣東省自然科學基金和中國科學院PIFI項目的資助��。?論文信息:Jiang,L. (姜連),Ausín,B.,Khanolkar,S.,Wang,Y. (王云鵬),George,S.C.,2024. Unlocking the geochemical features of the Paleocene southern Pacific Ocean using carbon isotopes and biolipids. Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology 650,112368.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112368

2024-07-25

-

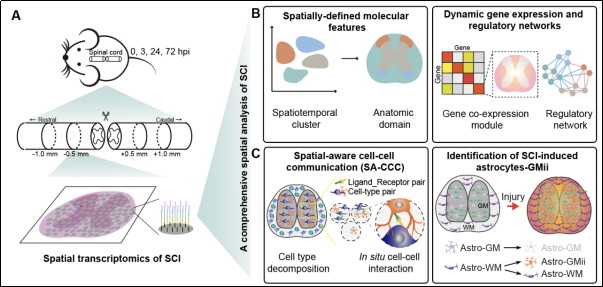

廣州健康院合作通過空間轉錄組學繪制脊髓損傷時空動態圖譜和細胞原位互作網絡��,發現IGFBP2蛋白促進神經修復功能

2024年7月18日����,中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心方燕姍課題組����、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦課題組和暨南大學李昂課題組合作��,在Developmental Cell期刊在線發表了題為“A spatiotemporal molecular atlas of mouse spinal cord injury identifies a distinct astrocyte subpopulation and therapeutic potential of IGFBP2”的最新論文�。2024年7月18日,中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心方燕姍課題組����、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦課題組和暨南大學李昂課題組合作��,在Developmental Cell期刊在線發表了題為“A spatiotemporal molecular atlas of mouse spinal cord injury identifies a distinct astrocyte subpopulation and therapeutic potential of IGFBP2”的最新論文�。該研究利用空間轉錄組技術對急性損傷引起的脊髓中分子和細胞水平的復雜變化進行了全面深入的梳理和分析,通過刻畫脊髓損傷?(spinal cord injury, SCI)后基因表達和分子變化的時空特征,以及繪制原位細胞互作網絡圖譜識別出一類發生特定位置遷移的星形膠質細胞亞群,并鑒定出該亞群的特征基因之一Insulin-like growth factor binding protein 2?(Igfbp2)�����,進而揭示了SCI引起Igfbp2表達上調的細胞功能和潛在生物學意義���。成年哺乳動物中樞神經系統的再生能力非常有限,其損傷所造成的傷害大多不可逆�、難以恢復。以SCI為例����,SCI后可出現軸突退化、神經元丟失、脫髓鞘�、炎癥反應�、巨噬細胞和免疫細胞浸潤、膠質瘢痕生成等改變��,從而導致永久性的運動����、感覺和自主神經功能障礙�,并伴有各種局部或全身并發癥�。盡管SCI 的慢性期可持續數月至數年�,但基因表達水平和分子編程中最主要����、最劇烈����、最紛繁蕪雜的改變則發生在損傷后的數小時至數天內����。此外,基因表達和細胞響應的空間動態變化在該時期也是最明顯的�。故此��,全面系統地在時間和空間維度下解析SCI急性期所發生的基因表達改變�、分子調控程序和細胞響應機制對于理解SCI的病理過程和制定有效治療方案至關重要�。以往SCI表達圖譜和分子變化網絡的研究主要依賴單細胞或單核測序�����,但上述技術無法提供這些分子和細胞變化的空間位置信息和對應的解剖學注釋�����。同時�,這類技術受單細胞分離方法的局限,造成某些細胞類別比如神經元、星型膠質細胞等的捕獲比例遠低于其生理狀態下的占比�,導致最終測序數據和以此進行的分析帶有很強的“生存者偏差”�。近幾年,空間組學的出現和發展為彌補這些缺陷帶來了希望。在這篇新發表的論文中�����,研究人員以小鼠脊髓全橫斷模型為例��,在SCI后的多個時間點、距離損傷位點頭尾兩端的多個不同位置、對多個生物學重復的脊髓組織進行了基于10xVisium的原位空間轉錄組測序(圖1A)�����。通過對過濾后保留下來的超過22,800個空間位置點的數據進行生物信息學整合分析��,在組織結構被嚴重破損的情況下��,通過空間分布和基因表達相似性仍然能夠準確定義出脊髓的解剖結構。該研究系統性地揭示了損傷后不同脊髓解剖區域��、不同損傷時間以及損傷位點不同方向和距離處的基因表達動態變化���、共表達基因模塊以及轉錄調控網絡(圖1B)�����。更具創新意義的是����,該團隊通過自主開發空間轉錄組數據分析的新計算策略和工具�,繪制出脊髓損傷后原位細胞-細胞交互?(spatial-aware cell-cell communication, SA-CCC) 的動態圖譜(圖2),相比于傳統僅僅基于單細胞基因表達進行細胞互作分析��,整合細胞在空間上的臨近關系,降低了最終結果的假陽性率���。并通過細胞互作網絡���,發現了一類在SCI后從脊髓白質遷移到脊髓灰質的星型膠質細胞亞群(圖1C)����。接著通過脊髓實質注射和lineage tracing實驗,證實了SCI后這類由白質向灰質定向遷移的星型膠質細胞亞群的存在及其細胞來源(圖3)����,該團隊將其命名為“injury-induced, gray matter-relocated astrocytes (Astro-GMii)”��。研究人員通過整合空間轉錄組數據和已有的SCI單細胞/單核測序數據對Astro-GMii細胞的分子特征進行了多水平�����、多維度的分析�,從中鑒定出可以標記Astro-GMii并在SCI后特異性上調的特征基因之一Igfbp2����。值得一提的是,通過空間轉錄組識別出某種特定細胞亞型或亞群后����,可以對其位置信息進行分子特征提取�����,獲得“位置指紋”����。用這些位置指紋可以對已發表的單細胞數據進行空間特征注釋和虛擬細胞分選(virtual cell?sorting)。例如����,利用Astro-GMii的位置指紋對第三方發表的SCI單細胞數據進行比對和分析����,研究人員也鑒別到Astro-GMii亞群并利用這些數據進一步分析了該亞群的分子演化過程�,充分體現了空間位置特征這一維度對發掘細胞功能異質性的重要作用(圖4)���。在后續工作中,通過原代星型膠質細胞培養、原代神經元培養以及conditioned medium共培養等實驗,研究人員揭示了高表達Igfbp2不僅可以促進星型膠質細胞的遷移、增殖和反應性,并且星型膠質細胞可以分泌IGFBP2蛋白,后者作用在神經元上可以促進神經軸突的生長����。最后���,研究人員將IGFBP2蛋白和基質膠制備成生物材料注射進小鼠的SCI損傷部位后���,損傷灶附近神經元的存活得到了顯著提高�����,并最終有效促進了SCI小鼠的感覺和運動功能的恢復(圖5)。綜上所述,該工作通過全面深入的空間轉錄組分析建立了SCI交互式時空數據庫(https://spasi.ccla.ac.cn/)����,并完成了大量體內和體外的驗證實驗以及功能研究���,不僅為理解受損脊髓的時空重組提供了豐富的資源和有用的生物信息分析工具����,而且發現了具有SCI治療潛力的新分子IGFBP2蛋白����,為今后進一步推進相關轉化研究和深入探尋IGFBP2神經保護的作用機制奠定了基礎。中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心博士研究生王澤清��、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院博士研究生李竺霞和中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心博士研究生欒天樂為該文的共同第一作者���。中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心方燕姍研究員、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦研究員和暨南大學李昂副研究員為共同通訊作者����。彭廣敦課題組在該工作中負責了所有數據分析內容和網站搭建,該研究得到國家重點研發計劃���、廣東省國家自然科學基金、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院基礎研究項目和廣州國家實驗室重大項目的支持��。論文鏈接圖1?小鼠SCI空間轉錄組實驗設計和數據分析概覽圖2?細胞的空間原位互作分析圖3?脊髓實質注射和譜系追蹤證實Astro-GMii亞群來源于脊髓白質的星膠細胞圖4?基于“空間指紋”進行單細胞亞群的虛擬分選圖5?Astro-GMii細胞激活�����、遷移并表達分泌蛋白IGFBP2促進神經修復的示意圖

2024-07-22

久久国产精品免费看|

羞羞麻豆国产精品1区2区3区|

99久久免费国产精品特黄|

久久精品中文字幕首页|

亚洲国产小视频精品久久久三级|

精品欧洲videos|

911精品国产自产在线观看|

精品综合久久久久久97|

久久99国产精品尤物|

99久久人妻精品免费二区|

久久国产精品久久久久久久久久

|

亚洲国产成人精品女人久久久

|

99久久国产亚洲综合精品|

国产精品久久久久久福利漫画|

精品无码日韩一区二区三区不卡|

国产精品人人爽人人做我的可爱

|

四虎永久在线精品国产馆V视影院|

国产精品毛片大码女人|

亚洲国产综合精品中文第一|

亚洲午夜国产精品无卡

|

亚洲精品成a人在线观看|

一本大道无码人妻精品专区|

精品国偷自产在线不卡短视频

|

无码日韩精品一区二区免费暖暖

|

国产精品理论电影|

国产精品国产亚洲区艳妇糸列短篇

|

国产精品极品美女自在线观看免费|

女人高潮内射99精品|

婷婷久久精品国产|

国产区精品高清在线观看|

精品久久久久久国产牛牛app|

国产精品嫩草影院久久|

99精品全国免费观看视频..|

精品九九人人做人人爱|

久久一区二区三区精品|

精品无码国产污污污免费网站|

亚洲精品视频免费看|

国产精品成人久久久|

国产色无码精品视频国产|

亚洲精品线路一在线观看|

99久久精品国产高清一区二区|