-

華南植物園揭示細胞分裂素促進檀香心材次生代謝物積累的調控機制

檀香(Santalum album?L.)堪稱檀香木,是世界上最貴的木本植物之一,素有“液體黃金”之稱,其經濟收益是其它林木的5-10倍。檀香心材的形成(俗稱“結香”),伴隨著精油在此處的生物合成與積累;從其中提取的化合物主要成分為α-檀香醇和β-檀香醇,具有抗菌和抗腫瘤活性。在自然條件下生長,檀香約需6-8年開始形成心材,30-40年才具經濟收益。隨著人們對天然香料和藥材需求的增加,如何提高檀香心材中精油及其它次生代謝物的產量成為了研究熱點。中國科學院華南植物園張新華副研究員等科研人員合作研究揭示了細胞分裂素促進檀香心材次生代謝物積累的調控機制。研究發現:細胞分裂素作為一種強有力的誘導子,不僅激活了形成層分化形成心材,也促進了檀香莖中次生代謝物的積累。外源細胞分裂素誘導的化合物,主要包括萜類、酚類、黃酮類以及木脂素和香豆素等,具有抗菌與抗腫瘤活性,與天然心材中檢測到的主要化合物類似,這些天然產物在工業和制藥領域具有廣闊的應用前景。進一步的研究證據表明:細胞分裂素通過與茉莉酸和乙烯等其它激素相互作用,在介導精油合成中起著至關重要的作用,這一發現不僅為提高檀香心材中精油及其它次生代謝物的產量提供了新的思路,還為理解植物次生代謝物的調控機制提供了重要參考。本研究首次報道了外源激素誘導樹種心材產生次生代謝產物的調控機制。研究結果為未來開發更高效的植物生長調節劑提供了理論基礎,同時也為檀香心材的香氣和顏色調控提供了新的科學依據。相關研究成果已近期發表在Industrial Crops and Products (2025,223: 120285)(《工業作物和產品》)上。華南植物園張新華副研究員為論文的第一作者兼通訊作者,熊玉萍副研究員,研究生王雨晴、吳楚婷,Teixeira da Silva Jaime A.博士、馬國華研究員參與研究工作。該項研究得到國家自然科學基金、廣州市科技計劃、廣東省重點領域研發計劃等項目的資助。論文連接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0926-6690(24)02262-3

2025-01-12

-

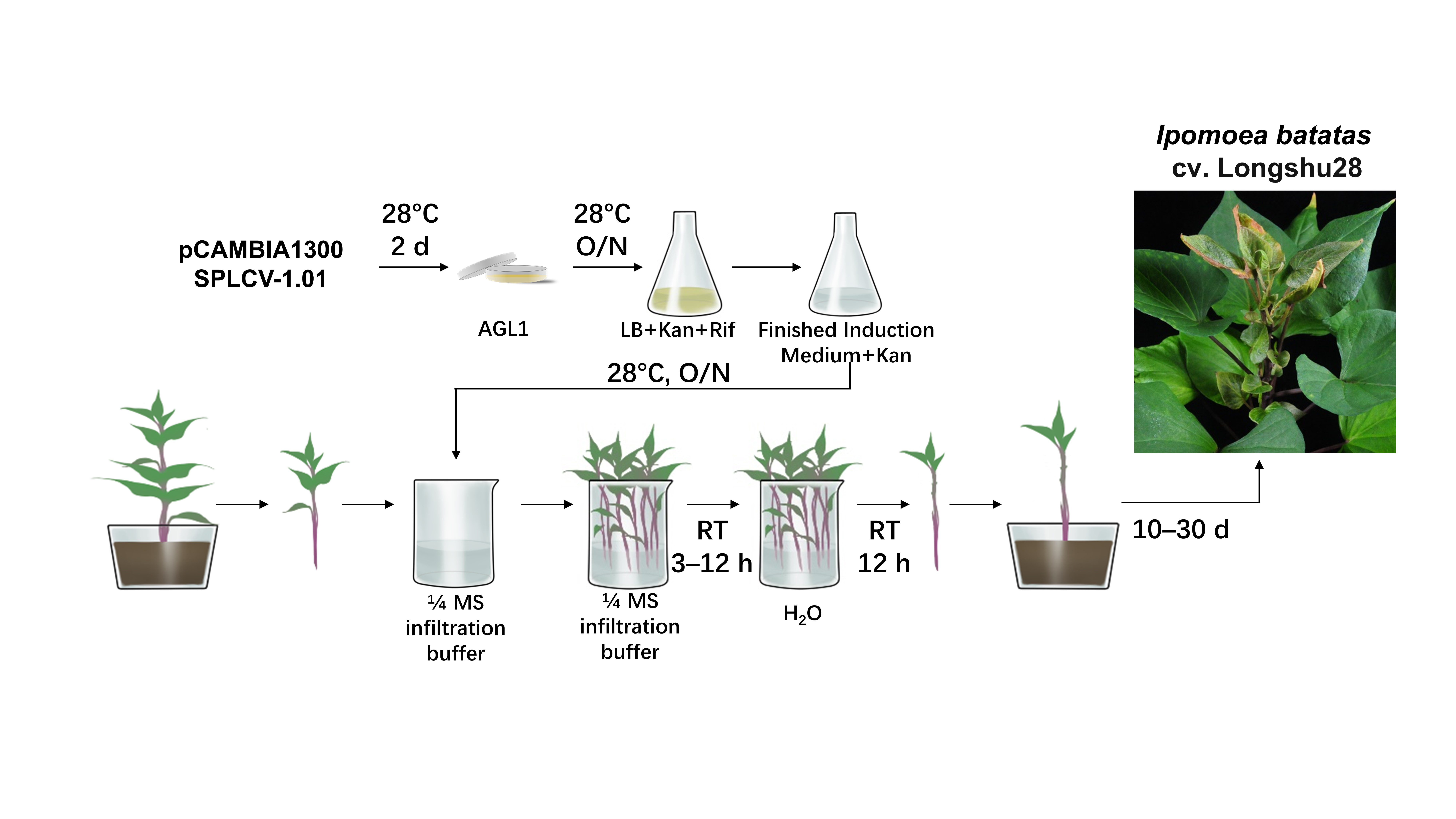

華南植物園在雙生病毒中發現一種新型的基因表達增強序列

提高目標基因的表達水平一直是現代分子生物技術,以及合成生物學的一個重要方面。一個基因表達模塊通常由三個必需元件組成:啟動子,基因編碼區和終止子,其中啟動子和終止子都可以調控基因的表達量。植物病毒是挖掘植物基因表達調控元件的主要來源之一。植物病毒的基因組通常很小,因此其基因表達調控元件一般非常精簡,較短的調控元件有利于對基因表達模塊的編輯及設計。由此可見,在植物病毒中挖掘基因表達增強元件,具有巨大的開發潛力。雙生病毒科是病毒界中最大的一個科。雙生病毒通常含有一個或兩個單鏈環狀DNA,分別稱為單組分雙生病毒和雙組分雙生病毒,單組分雙生病毒通常還伴隨一個衛星DNA。甘薯曲葉病毒是單組分雙生病毒,是危害甘薯產業最嚴重的DNA病毒。鄧書林團隊今年上半年發表文章,建立了簡便高效的甘薯曲葉病毒侵染體系,并利用SBG51衛星DNA設計了病毒誘導的基因沉默(VIGS)系統(Zhang Yi,et. al,?Phytopathology Research?2024)(圖1),該體系為甘薯抗病育種以及功能基因研究奠定了基礎。中國科學院華南植物園鄧書林研究團隊在進一步對SBG51衛星DNA的研究過程中,發現了一種新型的基因表達增強序列。當該序列作用于終止子的下游時,可以顯著地提高上游基因的表達水平(圖2)。而且這種基因表達增強作用不依賴啟動子和終止子類型,并能維持啟動子時空表達特異性。進一步研究發現人工合成串聯重復的“ATAAA”和“TTAAA”關鍵元件,也可增強表達。陳煥鏞副研究員張藝與慕恩(廣州)生物科技有限公司合作,將該序列在非植物系統及合成生物學應用中展開了廣泛的研究。研究發現這種新型的基因表達增強序列及核心元件在植物和酵母細胞中均有效,為合成生物學優化表達載體和基因編輯精準控制基因表達提供了有力的新工具。相關研究成果已近期發表在學術期刊Plant Biotechnology Journal(《植物生物技術雜志》)(IF5年=12.1)上。中國科學院華南植物園張藝副研究員與慕恩(廣州)生物科技有限公司賢一博博士為本文的共同第一作者,華南植物園鄧書林研究員為通訊作者。華南植物園研究生楊恒、楊選鋼、余天麗、劉賽和助理研究員梁敏婷,以及慕恩(廣州)生物科技有限公司創始人兼CEO蔣先芝博士參與了相關項目的研究。該研究得到了廣州市科技計劃項目、國家自然科學基金面上項目、廣東省科技計劃項目及北京生命科學研究院有限公司開放基金等項目的資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1111/pbi.14561

2025-01-12

-

深圳先進院承擔的航天項目被遴選為中國空間站首批代表性成果

中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所代謝生殖中心雷曉華團隊承擔的項目“人胚胎干細胞太空早期造血分化工作”被遴選為中國空間站首批代表性成果,深圳先進院為該項目主要完成單位,這也是從已實施的181項科學項目中遴選出的少數生命科學領域代表性成果。據中國載人航天工程辦公室消息,2024年12月30日,在即將迎來中國空間站全面建成兩周年之際,中國載人航天工程辦公室首次公開發布《中國空間站科學研究與應用進展報告》(2024年)(以下簡稱《報告》),對兩年來中國空間站科學研究與應用進展進行了系統性總結,后續將根據實施進展情況按年度例行發布。中國科學院深圳先進技術研究院(以下簡稱“深圳先進院”)醫藥所代謝生殖中心雷曉華團隊承擔的項目“人胚胎干細胞太空早期造血分化工作”被遴選為中國空間站首批代表性成果,深圳先進院為該項目主要完成單位,這也是從已實施的181項科學項目中遴選出的少數生命科學領域代表性成果。圖為雷曉華團隊早前,隨著長征七號運載火箭在文昌航天發射場的轟鳴聲中騰空而起,天舟八號貨運飛船成功發射并順利進入預定軌道。此次任務中,雷曉華團隊開展了人多能干細胞在軌的3D生長及發育潛能研究,利用空間站生物技術試驗柜進行在軌細胞培養。該實驗將進一步激發太空3D生長和類器官研究的興趣,預計可為再生醫學和轉化干細胞技術帶來新的突破。空間站全面建成,標志著我國成功構建起極具時代特征與中國特色的載人空間站大系統,標志著我國載人航天工程圓滿完成三步走戰略目標、進入空間站應用與發展新階段。兩年來,我國先后組織完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船返回任務,5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留,累計進行10次航天員出艙和多次應用載荷出艙,開展多次艙外維修任務,刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄,完成包括2名港澳載荷專家的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優并啟動研制等工作。目前,中國空間站在軌運行穩定、效益發揮良好。據了解,在中國空間站開展的首批空間科學、應用實驗與技術試驗項目進展順利、成果豐碩,具有一定的前沿性和創新性。目前,我國共規劃了空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、空間新技術與應用四大研究領域、32個研究主題,截至2024年12月1日,已在軌實施181項科學與應用項目,上行近2噸科學物資,下行實驗樣品近百種,獲取科學數據超過300TB,取得了國際上首次獲得空間發育的水稻和再生稻新的種質資源、國際上首次實現空間人胚胎干細胞分化為造血干/前體細胞、國際上首次實現空間微重力條件下的冷原子干涉陀螺、國際上首個建立高通量在軌微生物防控試驗平臺、國際上空間水生態系統在軌運行最長時間等多項開創性成果。各領域科學團隊著眼國家重大需求進行深度挖掘,產出了系列原創性、前沿性、創新性成果,累計發表500多篇高水平SCI論文,獲得150多項專利,部分成果已實現轉移轉化和推廣應用,顯著推動我國空間科學與應用快速發展。太空探索永無止境。中國空間站作為國家太空實驗室,將在今后10-15年的運營中陸續開展千余項研究項目,積極開展科學普及和國際合作,廣泛凝聚國內外高水平科學團隊,促進我國空間科學、空間技術、空間應用全面發展,為推動科技強國、航天強國建設作出更大貢獻。<!--!doctype-->

2025-01-03

-

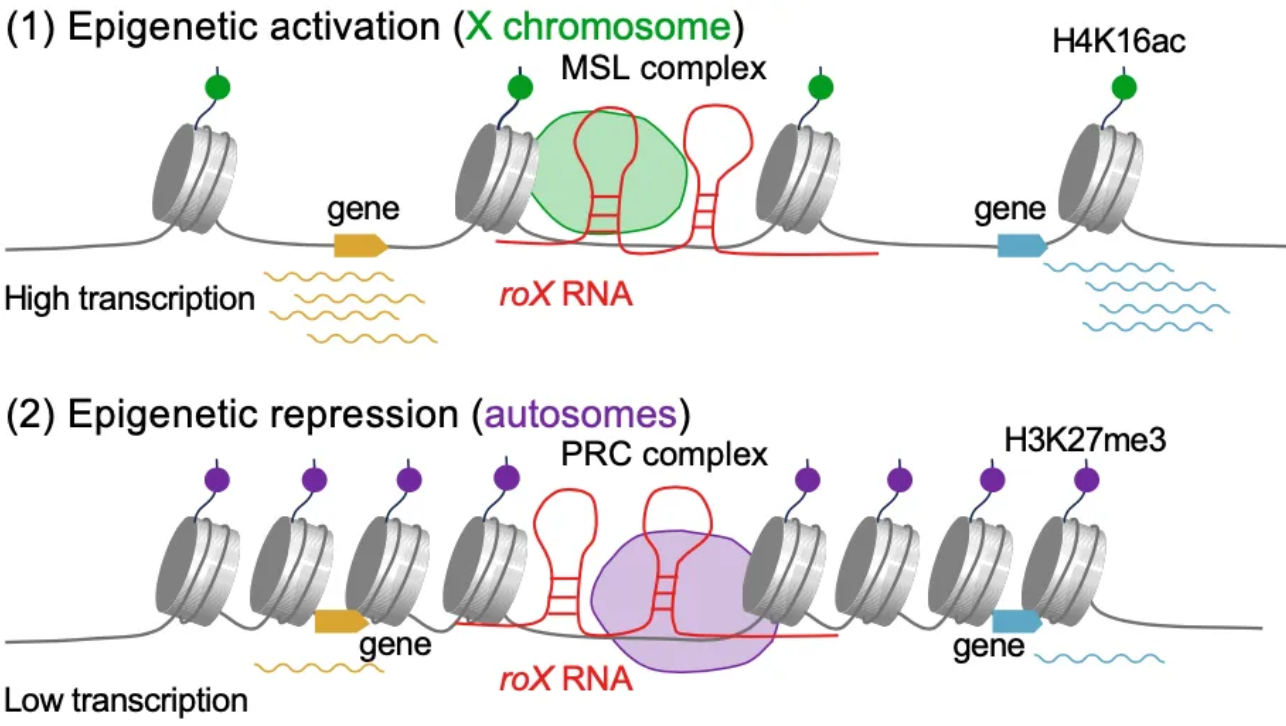

深圳先進院?| 性染色體劑量補償RNA的新角色:常染色體基因表達調控(Nature Communications)

2025年1月2日,深圳先進院馬晴研究員團隊在《Nature Communications》雜志在線發表最新研究成果,揭示了果蠅長非編碼RNA roX在常染色體上的非經典表觀抑制功能。這項研究不僅打破了傳統認知,還加深了我們對RNA在基因表達調控中復雜作用的理解,同時為合成生物學中非編碼RNA工具的開發提供了重要線索。在自然界中,許多動物具有異形的性染色體(如X和Y染色體)。在漫長的進化過程中,一條性染色體(例如Y染色體)逐漸退化,僅保留少量基因,導致性染色體(如X染色體)上很多基因的劑量在不同性別之間存在差異。例如,人類女性有兩條X染色體,而男性只有一條X染色體。為了應對這種基因劑量不平衡,很多物種進化出了“性染色體劑量補償”(sex chromosome dosage compensation)機制,在不同性別間平衡基因表達水平。有趣的是,這些以整條染色體為單位的表觀調控機制中,往往有長非編碼RNA(lncRNA)的參與。例如,人類和小鼠雌性體內有一種叫做XIST的長非編碼RNA,它能使XX雌性細胞中一條X染色體表觀失活,相關基因的表達被關閉,而果蠅則通過雄性個體中表達的另一種叫做roX的長非編碼RNA實現XY雄性中唯一一條X染色體的表觀激活。盡管這些機制在表觀調控模式上看似截然不同,但它們都依賴于長非編碼RNA的核心作用。為什么性染色體劑量補償機制中總是有長非編碼RNA的參與?為什么有些生物選擇對整條染色體進行激活,而另一些物種選擇失活?這些問題至今仍未解答。此外,傳統觀點認為,參與性染色體劑量補償的長非編碼RNA僅特異性地結合在X染色體上,其在常染色體上的作用則鮮有研究,也尚未明確其生物學意義。2025年1月2日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所的馬晴研究員團隊在《Nature Communications》雜志在線發表了題為“A noncanonical role of roX?RNAs in autosomal epigenetic repression”的最新研究成果,揭示了果蠅長非編碼RNA roX在常染色體上的非經典表觀抑制功能。這項研究不僅打破了傳統認知,還加深了我們對RNA在基因表達調控中復雜作用的理解,同時為合成生物學中非編碼RNA工具的開發提供了重要線索。文章上線截圖研究團隊通過對多組學數據的綜合分析,揭示了長非編碼RNA roX在常染色體上發揮的新功能。研究人員比較了ChIRP-seq(解析RNA在基因組上的結合位點)和ChIP-seq(解析組蛋白修飾或表觀調控因子在基因組上的結合位點)數據,發現roX與常染色體的結合并不涉及其在X染色體上的激活機制,而是展現出不同的調控方式。進一步的表觀基因組狀態分析(包括ChIP-seq、PIRCh-seq和RT&Tag技術,解析組蛋白修飾在基因組上結合位點或相關的RNA)和基因序列特征分析表明,roX可能通過與抑制型組蛋白修飾H3K27me3的功能相關聯,在常染色體上執行表觀抑制的角色。圖1 長非編碼RNA roX在常染色體上的結合與PRC復合物介導的H3K27me3修飾功能相關a. roX?RNA與MSL復合物及PRC復合物的共定位分析結果;b. roX結合位點鄰近區域組蛋白修飾的富集分析情況;c. H3K27me3免疫沉淀樣品中roX2?RNA的富集檢測結果;d. roX基因敲除后雄性果蠅幼蟲轉錄組的差異表達情況;e. 常染色體上受roX抑制調控的部分基因GO功能富集分析結果;f. RNA pull-down實驗驗證roX2與相關蛋白的相互作用情況.通過RNA測序(RNA-seq)技術,研究人員對比了roX缺失前后果蠅基因的表達變化,發現常染色體上與roX結合的基因大多數表達量升高,而這與X染色體上基因表達下降的情況形成鮮明對比。進一步的功能分析(GO分析)顯示,常染色體上受roX抑制的基因的功能與發育過程密切相關,部分基因特別涉及雌性分化和發育。這一發現暗示,雄性發育過程中可能需要通過roX抑制常染色體上與雌性分化和發育相關基因的表達,確保雄性正常的發育程序得以進行。?此外,研究人員通過質譜分析(ChIRP-MS)鑒定了與roX相互作用的蛋白,并通過體外實驗進一步驗證了部分關鍵候選分子的直接互作。結果顯示,roX能夠與Polycomb抑制復合物(PRC)的一些組分發生相互作用,而PRC復合物可以促進H3K27me3的積累。這一機制進一步解釋了roX在常染色體上抑制基因表達的功能。圖2 長非編碼RNA roX在基因組表觀調控中扮演雙重角色的機制這項研究綜合證明,果蠅的長非編碼RNA roX不僅具有表觀激活功能,還在常染色體上具有非經典的表觀抑制功能。在X染色體上,roX通過激活型MSL復合物調控雄性劑量補償;而在常染色體上,roX則通過與PRC復合物協作,抑制與雌性發育相關的基因表達,確保雄性正常發育。這一發現不僅揭示了roX?RNA的“雙重角色”,還為理解長非編碼RNA如何協調染色體間的表觀調控機制提供了新視角。本研究從果蠅這一模式生物出發,揭示了長非編碼RNA參與基因表達調控的全新機制,同時為合成生物學中非編碼RNA工具的開發提供了重要線索。中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所馬晴研究員為本文的通訊作者,課題組助理研究員李健健、研究助理徐舒陽和研究助理劉自聰為共同第一作者。澳門大學邵寧一教授,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所的李楠研究員和陳明海副研究員為本研究提供了幫助和支持,本工作獲得了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省合成基因組學重點實驗室、深圳合成基因組學重點實驗室以及深圳合成生物學創新研究院等多個項目的支持。PI與課題組簡介馬晴,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所研究員,博士生導師。入選國家級青年人才,國家重點研發計劃合成生物學青年項目首席科學家。課題組主要研究方向:基因組非編碼區域以及非編碼RNA在干細胞分化和表觀遺傳調控中的功能和機理,合成生物學非編碼RNA工具的發掘和開發。研究成果以一作或通訊作者發表在Developmental Cell、Genome Biology、National Science Review、Nature Communications、eLife、Development等國際專業期刊。<!--!doctype-->

2025-01-09

-

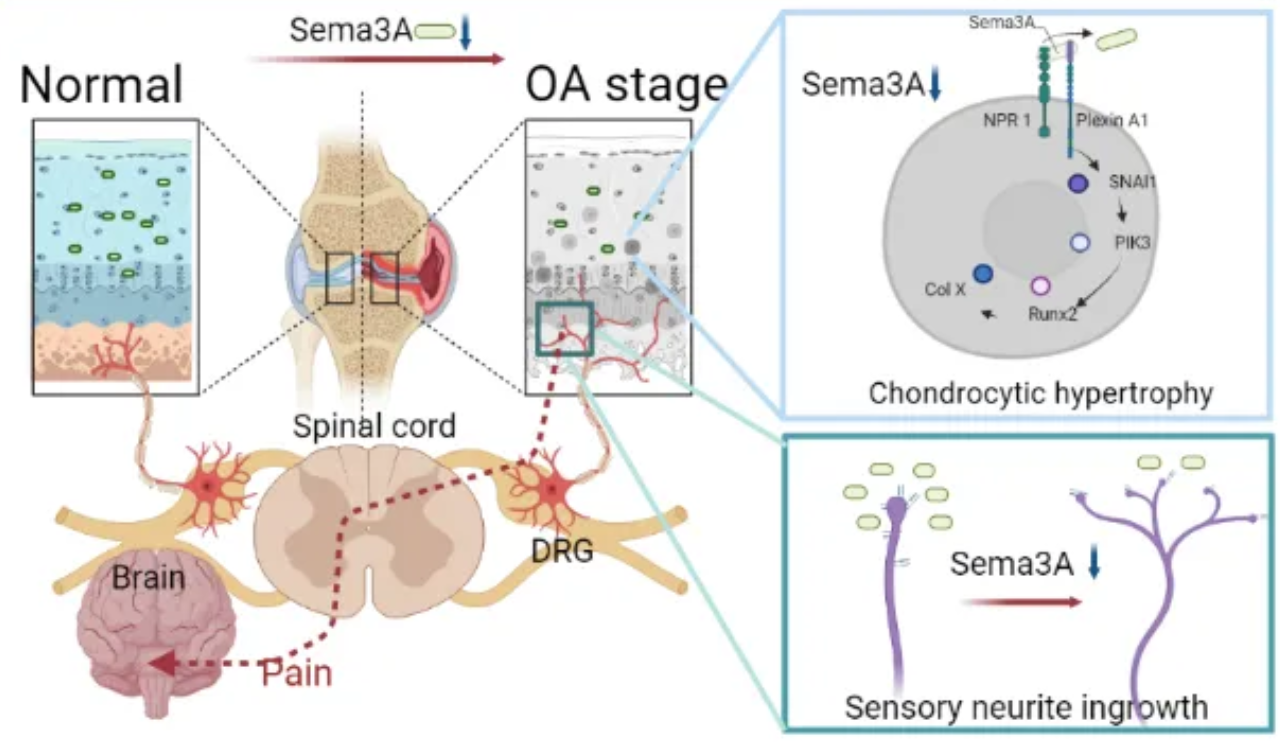

深圳先進院|神經導向因子Sema3A軟骨保護的新機制(Bone Research)

2025年1月2日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所楊帆研究員團隊、生物醫藥與技術研究所陳棣教授團隊聯合四川大學華西醫院周宗科主任團隊在這一領域取得重要突破,相關研究“Neuronal guidance factor Sema3A inhibits neurite ingrowth and prevents chondrocyte hypertrophy in the degeneration of knee cartilage in mice, monkeys and humans”發表在Bone Research雜志。近年來,神經系統與骨骼系統相互調控的研究逐漸成為生物醫學領域的熱點。骨關節炎(Osteoarthritis,OA)作為全球范圍內高發的退行性疾病,在中國的患病率逐年增高,為社會帶來巨大的醫療和經濟負擔,嚴重影響人民健康和幸福生活。盡管OA的病因復雜且尚未完全闡明,但越來越多的研究揭示神經系統在骨關節炎發生與發展中發揮關鍵作用。OA的典型特征包括外源性神經浸潤導致的疼痛、軟骨細胞肥大化、骨贅形成及關節腔炎癥等。這些現象表明,神經對軟骨退變的調控可能具有重要意義。盡管已有研究報道外源神經會隨著軟骨下骨重建而浸潤軟骨,但軟骨內如何維持無神經穩態,以及軟骨細胞與神經之間的相互作用機制,依然是骨科學研究中的難題。文章上線截圖2025年1月2日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所楊帆研究員團隊、生物醫藥與技術研究所陳棣教授團隊聯合四川大學華西醫院周宗科主任團隊在這一領域取得重要突破,相關研究“Neuronal guidance factor Sema3A inhibits neurite ingrowth and prevents chondrocyte hypertrophy in the degeneration of knee cartilage in mice,monkeys and humans”發表在Bone Research雜志。研究發現,Sema3A(Semaphorin-3A)神經多肽因子在骨關節炎疾病中具有顯著的軟骨保護作用。Sema3A屬于Semaphorin家族,是一類廣泛存在于神經系統的信號分子并主要參與神經元軸突的方向引導。近年來的研究表明,Sema3A在骨骼、血管等外周器官中同樣具有重要功能,尤其是在維持軟骨組織的無神經穩態和調控骨關節功能方面。研究團隊通過體外細胞培養和特異性Sema3A條件敲除小鼠均證實,Sema3A對軟骨退變具有保護作用,同時證明Sema3A是通過激活PI3K通路維持軟骨細胞穩態的關鍵分子。在小鼠和恒河猴OA模型中,通過關節內注射Sema3A蛋白和基因過表達軟骨細胞Sema3A,對于軟骨退變具備顯著保護作用;Sema3A同時可以調節外周感覺神經的生長和浸潤,具有緩解疼痛及改善相關情緒障礙的功能。在患者膝關節內注射含有Sema3A的PRP血漿,發現具有緩解臨床患者關節疼痛的作用,驗證了Sema3A治療OA的潛在應用價值。以上系列研究證明Sema3A在骨關節炎中抑制神經突起生長以及緩解外周疼痛感受中發揮重要作用。Sema3A在骨關節炎中抑制神經突起生長以及緩解外周疼痛感受本研究發現了神經軸突導向因子Sema3A在骨關節炎的發生發展中發揮重要作用,為軟骨保護和骨關節炎疼痛的干預治療開辟了新路徑。此外骨關節炎疼痛常導致外周神經過度敏化,引發的長期慢性疼痛會導致中樞的神經活動異常或神經振蕩改變,引發焦慮抑郁等情緒障礙。基于Sema3A分子調控神經-軟骨相互作用的研究,將促進神經系統與外周器官相互調控領域的進一步發展,為從外周干預中樞神經相關疾病的治療提供參考,并推動更多新型治療策略的誕生。四川大學華西醫院黃石書、深圳先進院-深圳市寶安中醫院聯合博后高大雙、上海交通大學第九人民醫院李振霞為本論文共同第一作者,深圳先進院楊帆研究員、陳棣教授與四川大學華西醫院周宗科主任為論文共同通訊作者。該研究得到科技部重點研發計劃、國家自然科學基金委重大項目和面上項目、深圳市醫學研究專項資金等項目的資助,并受深港腦科學創新研究院支持。<!--!doctype-->

2025-01-03

-

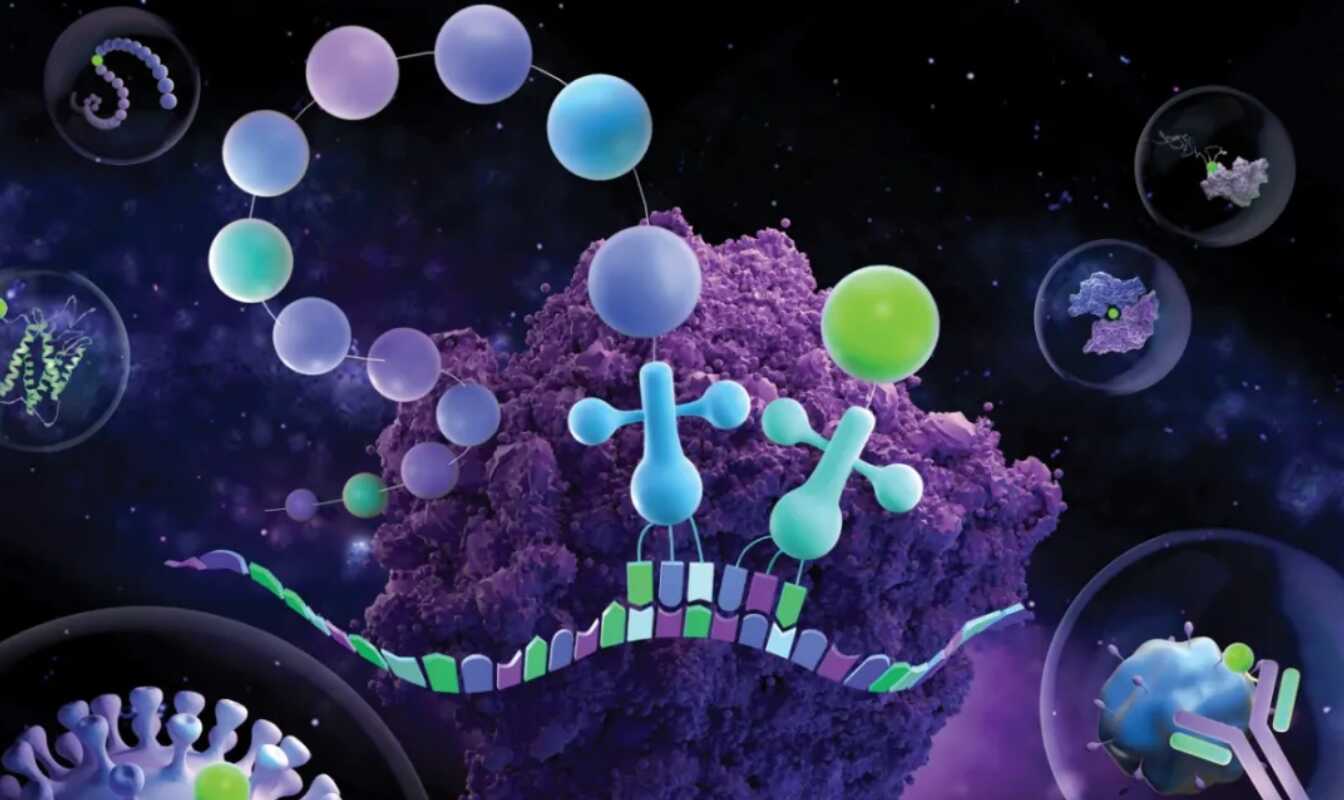

深圳先進院|基因密碼子擴展領域最新進展(Chemical Reviews封面文章)

2024年12月31日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所合成生物化學研究中心羅小舟團隊和北京大學藥學院劉濤團隊在國際著名學術期刊《化學評論》(Chemical Reviews,影響因子51.4)聯合在線發表了題為“Genetic code expansion: recent developments and emerging applications”?的綜述文章,并被選為期刊封面(圖1)。文章從系統層面詳細概述了基因密碼子擴展技術(GCE)的現狀以及面臨的挑戰與機遇,并重點論述了其在合成生物學、生物機制研究和新型治療等前沿領域的應用潛力。2024年12月31日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所合成生物化學研究中心(以下簡稱“深圳先進院合成所生化中心”)羅小舟團隊和北京大學藥學院劉濤團隊在國際著名學術期刊《化學評論》(Chemical Reviews,影響因子51.4)聯合在線發表了題為“Genetic code expansion: recent developments and emerging applications”?的綜述文章,并被選為期刊封面(圖1)。文章從系統層面詳細概述了基因密碼子擴展技術(GCE)的現狀以及面臨的挑戰與機遇,并重點論述了其在合成生物學、生物機制研究和新型治療等前沿領域的應用潛力。文章上線截圖圖1. 配圖入選Chemical Reviews雜志封面(封面設計師:范仕蕓、劉怡寧)長期以來,DNA和RNA一直被視為存儲和傳遞遺傳信息的分子,而蛋白質則是生命活動的主力軍。然而,天然蛋白質僅由20種天然氨基酸構成,這一定程度上限制了蛋白質的結構與功能多樣性。如今,基因密碼子擴展(GCE)技術正在打破這一局限,為生命科學研究帶來全新可能。該技術通過引入正交的氨酰-tRNA合成酶(aaRS)/tRNA對,在活細胞甚至完整生物體內的蛋白質翻譯過程中,精準地將非天然氨基酸(ncAA)定點引入蛋白質。迄今,已有超過200種功能獨特的ncAA成功通過用于GCE技術,其多樣的化學基團推動了分子生物學、合成生物學以及生物醫學領域的快速發展。GCE技術不僅拓展了蛋白質的化學潛力,也為研究人員探索、操控和開發蛋白質功能,以及創新治療手段提供了全新的工具。本篇綜述全面回顧了GCE技術過去5年的最新進展。文章梳理了GCE技術的誕生過程、優化方法及其廣泛應用(圖2),詳述了科學家近年來在關鍵環節的突破,包括翻譯元件的優化、正交aaRS/tRNA對篩選方法的改進以及ncAA的生物合成等策略(圖2)。此外,文章還深入探討了GCE技術的多領域創新性應用,從新型生物材料的設計,到更高效的藥物遞送系統,再到更優的基因編輯工具與疫苗研發方法(圖2)。GCE技術也在合成生物學和基礎生物機制研究中展現出了強大的潛力(圖2)。如今,GCE技術已覆蓋從原核到真核的各個角落。未來,隨著該技術效率和正交性的進一步提升,以及更多功能性ncAA的成功開發,GCE技術有望催生具備全新功能的復雜生物系統,為生物學與醫學領域帶來更深遠的影響。圖2. GCE技術的優化與應用深圳先進院合成所生化中心羅小舟研究員和北京大學藥學院劉濤教授為本文的共同通訊作者。北京大學藥學院博士畢業生黃雨佳,深圳先進院合成所生化中心助理研究員張盼,北京大學藥學院碩士畢業生王浩宇為共同第一作者。中國科學院大學/深圳先進院合成所生化中心聯合培養在讀碩士生陳燕對本文撰寫也做出重要貢獻。本工作獲得了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金項目、廣東省基礎與應用基礎研究基金、深圳市自然科學基金的支持。<!--!doctype-->

2025-01-03

-

廣州地化所周金勝、王強等-NC:巖漿儲庫產生的熱場對形成偉晶巖型鋰礦床的控制作用

為了應對全球變暖的氣候危機,眾多國家和組織達成了在2050年左右實現近零排放的共識,我國也承諾在2060年左右實現碳中和(即近零排放)。在許多發達國家,CO2排放主要來自于燃油汽車產生的尾氣。因此,電動汽車取代燃油汽車將是大勢所趨。鋰電池是電動汽車的核心部件,未來對鋰的需求將出現爆發式增長。根據國際能源署的預測,相比于2020年,全球在2030年對鋰的需求將增加30倍,而在2050年會增加到100倍。顯然,在即將到來的數十年,全球(包括我國)將面臨鋰資源的供給風險問題。目前世界約一半以上的鋰資源來自于偉晶巖型鋰礦床,因此研究這一類礦床中鋰的超常富集機制具有十分重要的意義。偉晶巖廣泛存在于自然界中,但只有極少的一部分含有鋰礦資源,那么是什么因素導致一部分偉晶巖富鋰,而其他偉晶巖貧鋰?近日,中國科學院廣州地球化學研究所王強研究員團隊聯合王核研究員等,針對這一重要問題,在對川西甲基卡偉晶巖型鋰礦床天然樣品分析的基礎上,結合熱模擬和擴散模擬(圖1),發現偉晶巖脈的鋰含量不僅僅取決于初始熔體的鋰含量,還受控于侵位時的圍巖溫度(圖2)。在高溫的圍巖中,偉晶巖脈具有長的熱壽命,初始偉晶巖熔體即使具有高的鋰含量,都會通過顆粒邊界擴散作用遷移進入圍巖中,從而很難以形成富鋰偉晶巖;而在低溫的圍巖中,偉晶巖脈具有短的熱壽命,擴散作用的程度有限,使得偉晶巖能夠鎖住大部分的鋰而形成富鋰礦物,從而有利于形成富鋰偉晶巖。圍巖溫度則主要取決于母巖體(巖漿儲庫)產生的熱場,即近端的圍巖具有高的溫度,而遠端的圍巖則具有低的溫度。這一新認識與偉晶巖礦床中的經典分帶模式相一致,即絕大部分的富鋰偉晶巖都分布在遠離巖體的低溫圍巖區域。圖1 (a)全球典型偉晶巖型鋰礦床分布圖;(b)甲基卡礦區地質簡圖;(c)甲基卡礦床308號脈圍巖剖面鋰含量和鋰同位素剖面;(d)熱模擬和擴散模擬結果圖2 受控于圍巖溫度的偉晶巖型鋰礦床成礦模式圖該研究識別出偉晶巖成礦系統中控制成礦與否的新因素—圍巖溫度,這一發現不僅僅對偉晶巖成礦理論作出重要貢獻,而且還具有非常實用的找礦意義,即在找礦勘察過程中,低級熱變質的圍巖是勘探鋰礦體的主要目標。相關成果近期在線發表于《Nature Communications》,并引起國際相關領域的高度關注,《Nature Communications》也隨之發表來自英國曼徹斯特大學Julia Neukampf博士和瑞士聯邦理工學院Ben Ellis博士兩位學者聯合撰寫的評述性論文,專門介紹了王強研究員團隊取得的這一新進展,認為其提出的“圍巖溫度在控制偉晶巖鋰擴散丟失程度上發揮主要作用”的模型,突出了深部和淺部過程的復雜相互作用(“highlight the complex interplay of deeper and shallower processes”),即巖漿、流體和圍巖共同決定了鋰偉晶巖的最終形成。本研究受國家自然科學基金創新群體項目、中國科學院先導(A)項目、國家自然科學基金和“”涂光熾優秀青年學者”項目A類聯合資助。論文信息:Zhou, J. S.?*, Wang, Q.?*, Wang, H., Ma, J. L., Zhu, G., and Zhang, L., 2025. Pegmatite lithium deposits formed within low-temperature country rocks. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-55793-8.論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55793-8評述論文信息:Neukampf J.,and Ellis K. B. S., 2025. Lithium loss from pegmatites controlled by country rock temperature. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-55794-7.評述論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55794-7

2025-01-09

-

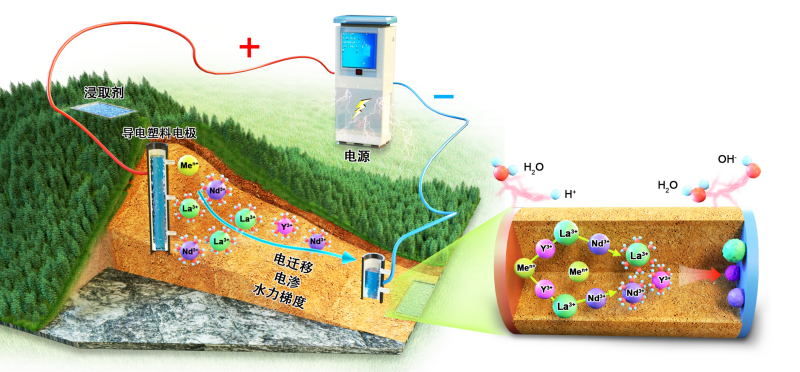

廣州地化所朱建喜研究員、何宏平院士團隊在風化殼型稀土綠色、高效電驅開采技術研發方面取得突破

近日,我國科學家在稀土電驅開采技術方面取得新的重大進展,克服了規模化應用中的技術瓶頸,使稀土采收率大于95%,浸取劑用量減少80%,開采時間縮短70%,所需電能節約60%,向環境排放的氨氮量降低95%,表現出潛在的經濟可行性。近日,我國科學家在稀土電驅開采技術方面取得新的重大進展,克服了規模化應用中的技術瓶頸,使稀土采收率大于95%,浸取劑用量減少80%,開采時間縮短70%,所需電能節約60%,向環境排放的氨氮量降低95%,表現出潛在的經濟可行性。最新研究成果于北京時間1月6日在線發表在《自然-可持續》(Nature Sustainability)。稀土是世界性戰略礦產資源。風化殼型稀土礦是我國優勢礦種,為全世界提供了90%以上的中重稀土。然而,傳統的風化殼型稀土開采工藝——銨鹽原地浸取技術存在生態環境破壞嚴重、浸出周期長、資源利用效率低等問題,2018年以后已被我國禁用。為解決風化殼型稀土礦綠色高效開采的問題,2023年中國科學院廣州地化所率先提出了一種綠色、高效、經濟和快速的電驅開采技術理念,完成了原理可行性驗證并取得初步的實驗成果。但在實際應用過程中,該技術仍面臨一系列問題和挑戰,主要包括電極在潮濕和侵蝕性環境中長期運行的穩定性、大規模礦區應用時可能出現的浸出液泄漏,以及地下水文條件和礦體結構對稀土采收率的復雜影響。為此,廣州地化所朱建喜研究員、何宏平院士團隊通過深入凝練科學問題及核心技術攻關,進一步發展和完善了稀土電驅開采新技術。通過研發新型防腐蝕低阻耗的惰性導電材料,設計高壓防滲策略,以及創新性地采用周期性交替通電方法,將該技術成功應用于5000噸土方規模的稀土礦中試開采(圖1)。圖1. 風化殼型稀土礦原位電驅開采示意圖針對常規金屬電極在土壤環境中易被腐蝕的問題,研究團隊開發了一種新型塑料導電電極。該電極具有優異的導電性(200 S/m)和良好的耐電流沖擊能力(70 A,兩個月無損)。同時,由于塑料表面的疏水性,該電極能夠防止電化學腐蝕和減少水電解,并因其柔韌性可以更緊密地貼合礦體表面,從而提高電驅開采過程的效率。實際礦山結構復雜、裂隙發育嚴重,浸取劑和稀土浸出液在重力作用下常沿著裂隙快速遷移、泄露、導致稀土采收率降低。為此,研究團隊設計了一種高壓防滲策略,通過高壓電場將浸出液封閉在指定收集區,同時利用電遷移和電滲原理控制稀土浸出液向集液池定向遷移。這一創新策略有效避免了傳統開采中的“跑冒滴漏”,解決了傳統開采中稀土浸出液無序流動和環境污染的難題,為高效、安全的稀土開采提供了創新性解決方案。在實際開采過程中,電極數量眾多并相互干擾,且長時間通電會引起電荷累積,降低通電效率并增加能耗。為此,研究團隊設計了周期性交替通電方法。通過周期性切換陽極與陰極,有效減少了電極極化現象,提升了電流效率。此外,通過給局部區域輪換通電,利用停電期間的額外擴散作用促進了浸取劑和稀土離子的交換反應,提高了稀土采收率。相比給全區域同時通電,該方法可顯著節約電能,降低了成本。通過60天的通電開采,工業試驗的稀土采收率達到了95%以上(圖2a)。環境監測結果表明,地下水和地表水中的氨氮排放量相比傳統開采工藝減少了95%(圖2b,2c),極大降低了稀土開采的環境影響。基于技術經濟分析,電驅開采技術在不計入環境修復成本的情況下,與傳統開采技術的成本相當,但傳統工藝的后期環境成本和生態修復費用(主要是氨氮污染)通常較高。電驅開采技術展現出潛在的經濟可行性和環境優勢。圖2 工業試驗結果圖。(a)稀土采收率;(b)地下水氨氮含量;(c)地表水氨氮含量。相關系列研究成果發表在《自然-可持續》(Nature sustainability)(2023,2025)、《創新》(The Innovation)(2024)、《化學工程雜志》(CEJ)(2024)、《稀土學報》(JRE)(2024)等,授權專利12件(包含3件國際專利)。該研究受到了中國科學院前瞻戰略科技先導專項(A類先導專項)、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目和國家自然科學基金等項目的資助。論文信息:Gaofeng Wang,Jianxi Zhu*,Xiaoliang Liang,Bowen Ling,Jie Xu,Yongqiang Yang,Shichang Kang,Wei Tan,Yongjin Xu,Xiaoshan Zou,Lingyu Ran,Jingming Wei,Hongping He,Industrial-scale sustainable rare earth mining enabled by electrokinetics,Nature Sustainability,2025. DO1:10.1038/s41893-024-01501-9文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41893-024-01501-9??

2025-01-07

-

廣州地化所蔣彬等-JGR:有機氣溶膠揮發性的內在化學驅動因素:從實驗研究到模型預測

????揮發性是有機氣溶膠的一個關鍵性質,它決定了氣溶膠分子在大氣中的停留時間,從而可評估其對氣候和空氣質量的影響。因此,準確預測揮發性對于理解氣溶膠的環境效應至關重要,同時也充滿挑戰。揭示揮發性的內在化學驅動因素有助于提高預測模型的準確性。研究氣相和顆粒相中有機氣溶膠分子組成的差異,可以有效識別影響揮發性的內在化學因素。近期,中國科學院廣州地球化學研究所FT-ICR MS儀器工程師蔣彬與趙時真副研究員等合作,對我國6個主要城市大氣的氣相和顆粒相樣品的分子組成差異進行深入分析。研究揭示了決定和預測有機氣溶膠揮發性的內在化學參數,包括分子量,等效雙鍵當量(DBE),碳和氧質量百分比及氧碳比,同時發現,DBE與揮發性呈顯著負相關性。將DBE作為新的變量納入已有模型可以顯著改進模型的準確性,尤其對于幾乎沒有或沒有雜原子(0-2)的化合物,如烴類(CH)。研究結果進一步闡明了DBE、碳、氮、氧和硫原子對氣溶膠中有機分子揮發性的貢獻,從而能更好地預測環境空氣中不同揮發性有機化合物的相態分布。該研究取得的主要進展包括:(1)整合研究了6個主要城市大氣的氣相和顆粒相的分子(29600個分子式)組成,并將其分為三類,包括僅在氣相中檢測到(PUF only)、在氣相和顆粒樣品中都檢測到(PUF&PAR),以及僅在顆粒樣品中檢測(PAR only)到的化合物。研究結果顯示:隨著揮發性的降低,木質素/富含羧基的脂環分子(CRAM)分子的比例從PUF_only組的38%下降到PAR_only組的27%(圖1a)。相反,脂質和不飽和烴的比例增加,脂質的比例從PUF_only組的13%增加到PAR_only組的40%,不飽和烴的比例從PUF_only組的4%增加到PAR_only組的20%(圖1a);顆粒相的平均分子量、碳質量百分比和DBE高于氣相,而平均O/C比值和氧質量百分比低于氣相(圖1b)。(2)發現DBE與揮發性呈顯著負相關性,并將DBE作為新的變量納入先前模型來改進有機氣溶膠揮發性的預測模型(圖2)。模型結果顯示:新模型會顯著改進有機氣溶膠揮發性預測的準確性,尤其對于幾乎沒有或沒有雜原子(0-2)的化合物(圖3),如烴類(CH)。????(3)利用新模型,進一步剖析了城市大氣氣相和顆粒相中不同揮發性化合物的分布狀況(圖4)。圖1.僅在PUF中檢測到(PUF only)、在PUF和顆粒樣品中都檢測到(PUF&PAR),以及僅在顆粒樣品中檢測(PAR only)到的化合物分子組成差異。(a)組分分布(Van Krevelen圖)。(b)關鍵的平均分子參數。圖2. 預測氣溶膠揮發性的新模型。圖3. 新舊模型不同雜原子數量的化合物的C0預測值對比圖4. 城市大氣氣相和顆粒相分子不同揮發性化合物的分布本研究揭示了氣溶膠揮發性的內在化學驅動因素,并建立了新模型以提高預測準確性。這些結果有助于更準確地預測氣溶膠的環境行為,從而有助于我們更全面地理解氣溶膠對氣候系統及人類健康的影響機制。該研究成果近期發表于國際期刊《Journal of Geophysical Research: Atmosphere》上,得到了國家自然科學基金,中國科學院青年創新促進會,以及中國科學院廣州地球化學研究所“涂光熾優秀青年學者”計劃項目的資助。論文信息:Jiang,Bin(蔣彬);Zhao,Shizhen(趙時真);Chen,Wei(陳衛);Tian,Lele?(田樂樂);Hu,Weiwei(胡偉偉);Li,Jun(李軍);Zhang,Gan(張干). Intrinsic Chemical Drivers of Organic Aerosol Volatility: From Experimental Insights to Model Predictions. Journal of geophysical research-atmospheres,2024,129(21):e2024JD041286. DOI: 10.1029/2024JD041286論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JD041286

2025-01-08

-

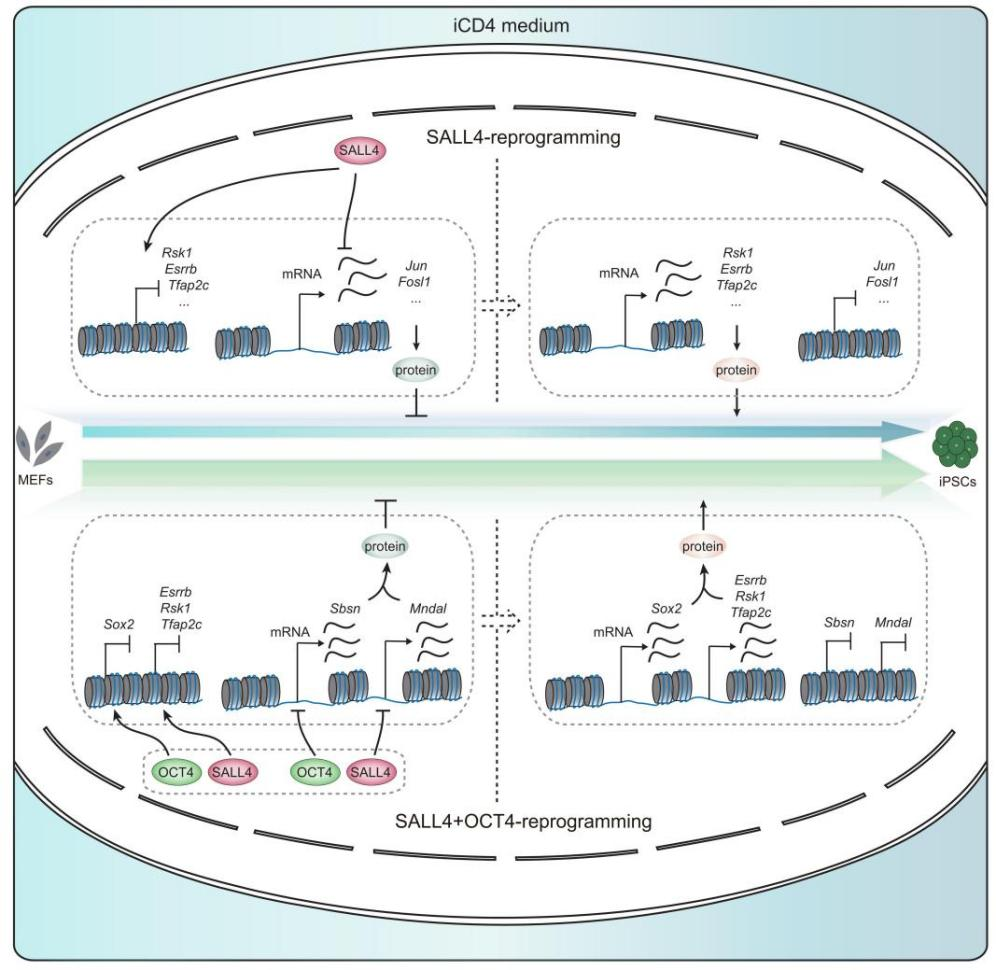

廣州健康院建立單因子介導體細胞重編程的新方法

2024年12月30日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院與廣州醫科大學附屬第五醫院合作在Nature Communications在線發表了題為 “Reconstitution of Pluripotency from Mouse Fibroblast through SALL4 Overexpression” 的研究論文。本研究開發了一套基于SALL4單因子的體細胞重編程方法,成功將小鼠胚胎成纖維細胞(MEFs)重編程為iPSCs。自誘導多能干細胞(iPSCs)技術誕生以來,研究者們持續探索,相繼開發出了效率更高、時間更短及安全性更優的誘導方法。轉錄因子在細胞命運轉變過程中展現出較高的誘導效率與速度,其中,OCT4被認為是實現iPSCs誘導所需的核心重編程因子。然而,除了OCT4之外,其他因子能否單獨介導體細胞重編程,這一問題至今尚不明確。隨著重編程方法的改進,許多新型轉錄因子組合相繼被報道,其中SALL4被報道具有重要功能,是一個潛在的能夠單獨誘導體細胞向iPSCs重編程的因子。在該項研究中,研究人員通過篩選可促進SALL4介導體細胞重編程的化合物,建立了一種具備更高效率與穩定性的單因子誘導方法。此后,作者深入研究了SALL4介導體細胞重編程過程中的轉錄組、染色質可及性動態變化以及DNA結合位點特征,發現了多種新型重編程促進因子。此外,進一步探索了SALL4和OCT4協同提高重編程效率的機制,揭示出這兩種轉錄因子通過對重編程促進基因和抑制基因的雙重調控,有效地提高了重編程效率。本研究成功構建了一種全新的單因子介導小鼠體細胞重編程的方法,并揭示了SALL4和OCT4在重編程過程中協同作用的部分內在機制,強調了SALL4在此過程的作用及重要性,為深入理解細胞命運轉變的復雜機制提供了新視角。中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉晶課題組科研助理肖立展、碩士畢業生黃子芬和武子軒為本論文的共同第一作者,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉晶研究員、助理研究員王魯勤及廣州醫科大學附屬第五醫院廖寶劍教授為通訊作者。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省和廣州市科技計劃項目、香港@InnoHK項目及廣州健康院自主部署項目等項目的支持。論文鏈接SALL4單因子誘導體細胞重編程及SALL4與OCT4協同促進重編程機制模式圖

2025-01-06

666精品国产精品亚洲|

一色屋精品视频在线观看|

91精品啪在线观看国产电影|

玖玖精品在线视频|

久久精品国产精品亚洲艾草网|

精品国产污污免费网站aⅴ|

国产午夜精品无码|

国产精品va在线观看无|

日韩精品一区二区三区毛片|

亚洲av永久中文无码精品

|

国产精品久久现线拍久青草|

亚洲AV无码成人精品区狼人影院|

亚洲精品国产成人中文|

精品无码久久久久久尤物|

99热成人精品国产免国语的|

日韩精品系列产品|

99久热只有精品视频免费观看17|

久久99热精品免费观看动漫|

久久久久久国产精品视频|

无码日韩精品一区二区免费暖暖|

亚洲国产精品无码久久SM

|

国产成人1024精品免费

|

日本精品www色|

亚洲精品无码成人|

中文字幕乱码亚洲精品一区|

国产成人精品日本亚洲专|

国产成人精品日本亚洲网址|

国产精品福利电影|

亚洲精品无码久久久久久|

无码人妻精品一区二区蜜桃|

麻豆国产精品入口免费观看|

大伊香蕉在线精品视频人碰人|

国产精品综合一区二区三区|

四虎影视精品永久免费|

国产精品香蕉在线观看|

国产亚洲精品无码成人|

一区二区三区日韩精品|

国产精品视频网站你懂得|

无码精品国产va在线观看dvd|

国产自产拍精品视频免费看|

国产精品成人免费观看

|