-

《中國熱帶亞熱帶典型農林交錯帶傳粉昆蟲圖譜》出版發行

近日�,由中國科學院華南植物園植物分類與多樣性研究團隊陳華燕副研究員、羅世孝研究員及中國科學院動物研究所朱朝東研究員主編的《中國熱帶亞熱帶典型農林交錯帶傳粉昆蟲圖譜》�,由中國青年出版社正式出版發行�。傳粉昆蟲對維持植物的多樣性和糧食生產安全至關重要�。研究發現90%的野生植物和75%的糧食作物依賴昆蟲傳粉來維持種群的繁衍�,其中70%由野生的昆蟲完成傳粉。隨著全球氣候變暖�、生物入侵�、土地利用變化等因素的影響,傳粉昆蟲多樣性和種群數量急劇下降�,由此導致的傳粉危機已引起了全世界對糧食和生態安全的擔憂�。我國幅員遼闊,蜜粉源植物和傳粉昆蟲種類豐富�,但缺乏同時針對兩者綜合調查�,無基礎數據庫�。農林交錯帶是農業區與林業區之間存在的一個農林過渡生態交錯帶�,在這個過渡帶內種植業與林業在時空上交錯分布�,兼具過渡帶邊緣效應和脆弱性雙重特點�。農林交錯帶保存著豐富的傳粉昆蟲 資源,也是農作物收獲后�,傳粉和天敵昆蟲轉移的庇護區。我國東部熱帶雨林、常綠闊葉林及喀斯特森林保存著較為豐富的植物與傳粉昆蟲資源�,是重要的特色經濟作物大面積種植區和冬季果蔬種植發達區�,也是農作物授粉需求比較旺盛的區域�,因此對我國東部熱帶亞熱帶典型農林交錯帶的傳粉昆蟲進行系統調查具有重要的意義。對典型農林交錯帶傳粉昆蟲種類與植物互作的信息進行研究�,可為后續全面掌握典型農林交錯帶傳粉昆蟲資源和評估不同類型農林交錯帶的傳粉穩定性奠定基礎�,同時為傳粉昆蟲多樣性保護策略的制定和農林交錯帶生態系統的可持續利用提供數據支撐�。在科技基礎資源調查專項課題“東部熱帶亞熱帶典型農林交錯帶傳粉昆蟲資源調查與評估”的支持下,研究團隊歷時4年對我國東部熱帶亞熱帶的典型農林交錯帶的傳粉昆蟲進行了全面的調查,本書選擇項目部分已鑒定的物種優先出版�,本書記錄了在202種植物上拍攝到了211種傳粉昆蟲�,其隸屬于3目27科145屬�,其中國家二級保護動物1種。202種植物隸屬于31目65科171屬,其中栽培經濟植物33種,列入《國家重點保護野生植物名錄》國家二級保護野生植物7種�,列入《中國高等植物紅色名錄》易危(VU)及以上等級的有6種�,列入世界自然保護聯盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄易危(VU)及以上等級的有3種�,列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅱ的植物有6種。《中國熱帶亞熱帶典型農林交錯帶傳粉昆蟲圖譜》由昆蟲學與植物學科研人員聯手完成�,創新性地把植物與昆蟲互作雙方通過圖譜同時呈現�,詳細列出每種傳粉昆蟲的學名�、鑒別特征、地理分布等信息及該種昆蟲訪花植物的學名。本圖譜可為園林管理者、經濟植物種植者和和科研人員等提供專業的參考,也是自然教育導師�、自然愛好者�、公眾和游客識別我國東部熱帶亞熱帶地區植物和其訪花昆蟲種類的科普書�?!吨袊鵁釒啛釒У湫娃r林交錯帶傳粉昆蟲圖譜》封面

2024-12-22

-

深圳先進院|開發具有原位生物力學傳感的小型磁性軟機器人導管(Biosensors and Bioelectronics)

小型磁性軟機器人導管能夠在人體復雜的血管系統中實現遠程主動轉向導航�,并有效減少手術過程中對醫生和患者的輻射暴露�,因此在微創手術中具有巨大的應用潛力�。然而�,現有的磁性導管由于缺乏原位生物力學力感知,在微創手術中容易導致組織損傷。小型磁性軟機器人導管能夠在人體復雜的血管系統中實現遠程主動轉向導航�,并有效減少手術過程中對醫生和患者的輻射暴露�,因此在微創手術中具有巨大的應用潛力�。然而�,現有的磁性導管由于缺乏原位生物力學力感知,在微創手術中容易導致組織損傷�。11月24日�,中國科學院深圳先進技術研究院徐海峰團隊聯合中北大學李銳銳副教授、悉尼科技大學林滾滾助理教授�,在小型磁控機器人導管的原位力感知策略方面取得重要研究進展。相關成果在期刊Biosensors and Bioelectronics上發表題為“Small-scale magnetic soft robotic catheter for in-situ biomechanical force sensing”的文章�。論文上線截圖在本研究中,研究團隊提出了一種適用于小型磁控機器人導管的原位力感知策略�。通過在導管遠端同軸集成環形永磁體和基于光纖的力傳感器,構建了驅動與感知一體化的磁性軟導管(直徑為2.3mm)�,實現了遠程主動轉向導航與高靈敏度生物接觸力學感知�。在管腔穿行過程中�,磁性軟導管通過力學傳感器檢測與生物組織接觸時力的增加來識別障礙物(靈敏度達到0.38nm/mN)�。主動轉向使導管能夠避開障礙物并繼續順利穿過管腔�,從而在復雜的管腔系統中安全深入病灶進行精準控制�,實現了主動操控與精確力測量的結合�。力學反饋顯著提高了微創手術的安全性和效率�,特別適用于肺結節經支氣管微波消融和心房纖顫射頻消融等操作�。驅-感一體化的磁控機器人導管在微創手術中的應用。進一步地�,研究團隊驗證了該小型磁控機器人導管在特定微創手術應用場景中的適用性�。報告指出�,0.1~0.4N范圍內的接觸力可顯著改善心臟消融手術的效果�。當遠端磁性導管與組織接觸時�,法向接觸力的可控性對有效進行消融具有顯著影響。在驗證實驗中,研究團隊通過控制遠端磁性導管深入并引導至離體豬心臟的目標病灶,通過外部磁場發生器增加磁場強度�,在導管與目標病灶組織接觸點迅速產生0.2N的初始接觸力�。利用反饋回路力控制磁性導管在離體豬心臟中產生可控接觸力。通過固定外部磁體�,保持外部磁體與環形磁體之間的距離�,從而確保接觸力保持穩定�。如果力值偏離目標值,磁場強度會動態調整�,以恢復并保持所需的力水平�。通過進一步提高場強�,接觸力可調整至0.2~1N。這種精確的接觸力控制突出了力感應機制在微創手術中的可行性�����。李銳銳副教授為論文第一作者�����,深圳先進院徐海峰副研究員、劉源副研究員�����,以及林滾滾助理教授為論文通訊作者。本項目受到了研究工作獲得國家自然科學基金項目�����、深圳市基礎研究計劃等項目支持�����。<!--!doctype-->

2024-11-28

-

深圳先進院 | 施小山/許琛琦闡述免疫受體的近膜靜電調控理論(Nat Rev Immunol)

日前,深圳先進院合成生物學研究所施小山與中國科學院分子細胞科學卓越創新中心許琛琦團隊合作,在Nature Reviews Immunology雜志在線發表了題為“Charge-based immunoreceptor signalling in health and disease”的展望文章�����,深入探討了一類普遍存在的信號基序-堿性殘基富集序列(basic-residue-rich sequence, BRS)�����。免疫受體的信號轉導機制與臨床應用一直是生物醫藥的前沿熱點�����,可以幫助我們理解最根本的免疫應答反應�����,也是開發創新免疫療法的關鍵?����,F階段免疫療法大多基于免疫受體的信號調控策略�����,例如免疫檢查點阻斷療法(2018年諾貝爾獎)�����、CAR-T和TCR-T細胞療法等。日前,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所施小山與中國科學院分子細胞科學卓越創新中心許琛琦團隊合作�����,在Nature Reviews Immunology雜志在線發表了題為“Charge-based immunoreceptor signalling in health and disease”的展望文章�����,深入探討了一類普遍存在的信號基序-堿性殘基富集序列(basic-residue-rich sequence,BRS)�����。文章上線截圖跨膜蛋白質中存在近膜正電殘基�����,是經典生化教科書中的已知結論。但是這些序列的信號機制,生理病理功能和應用前景卻沒有系統性總結�����。本文明確定義了BRS信號基序�����,總結了其近膜信號轉導機制�����,闡述了免疫受體BRS突變與人類疾病的相關性,并探討了BRS在創新免疫療法中的應用潛力�����。?堿性殘基富集序列(BRS)介導的免疫受體信號轉導機制與轉化應用�����。a�����,BRS(藍色)廣泛存在于各類免疫受體的胞內近膜區�����;b,BRS通過時空動態的近膜靜電網絡調控免疫受體的信號與功能�����;c�����,BRS突變與人類疾病緊密相關�����;d�����,利用BRS設計合成受體極具轉化應用前景。堿性殘基富集序列的定義與普適性堿性殘基富集序列(BRS)通常為10個氨基酸長度�����,攜帶兩個或更多的凈正電荷,經常位于胞內的近膜區,也可以分布于遠膜的位置�����。BRS通常為固有無序區(intrinsically disordered region,IDR)�����,但在與其它分子例如酸性磷脂相互作用后,可形成二級結構。至今,抗原受體(T細胞受體�����、B細胞受體)、共刺激受體、共抑制受體�����、NK細胞受體�����、Fc受體�����、細胞因子受體等多種免疫受體的BRS已有實驗報導�����。不僅限于免疫受體,近70%人類單跨膜蛋白的胞內近膜區均攜帶BRS。BRS介導的近膜靜電調控網絡實驗證明,BRS可以與細胞膜和近膜區攜帶負電荷或π電子的脂質和蛋白質分子發生靜電相互作用,而環境因子可以進一步調控這些相互作用,形成時空動態的近膜靜電網絡。目前已知的網絡成員包括:BRS�����、酸性磷脂(如磷脂酰絲氨酸(PS)�����、磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PI(4,5)P2))�����、甾醇分子(如膽固醇、羥化膽固醇)�����、正電金屬離子(如鈣離子)、富含負電荷或p電子的膜蛋白或近膜蛋白(如LCK�����、p85�����、LAG3、PLCγ1)等�����。通過近膜靜電網絡�����,BRS調節了免疫受體的磷酸化�����、泛素化�����、液液相分離、機械信號轉導等過程�����。具體而言,BRS-脂質靜電相互作用可以將免疫受體內磷酸化位點和泛素化位點屏蔽在膜內�����,從而限制免疫受體的基底信號和泛素化;同時�����,這類相互作用可以將免疫受體與信號分子PI(4,5)P2預組裝�����,保證免疫受體處于“整裝待發”狀態。研究發現,BRS與PI(4,5)P2的相互作用,對免疫受體的機械響應至關重要�����。配體結合受體后�����,可能誘導受體的構象變化以及膜環境變化�����,引發BRS及周圍序列的膜解離;隨后BRS通過靜電相互作用迅速招募功能蛋白質,并可能形成具有液液相分離特性的信號小體,介導免疫受體信號的觸發與放大�����。此外�����,BRS膜解離后�����,也會誘導泛素化位點的暴露�����,從而產生基于泛素化的降解或者信號調控�����。BRS突變與疾病的相關性BRS相關突變導致人類疾病的例子已經被廣泛報導�����。UniProt數據庫已經包含了多個致病的BRS突變�����。這些突變導致堿性殘基的丟失或增加�����,從而改變信號轉導過程�����。例如�����,IL-23R R381Q與IGHG1 G396R的致病機制已經被詳細研究�����。丟失正電的IL-23R R381Q突變會導致IL-23R信號減弱�����,降低免疫反應�����,從而降低炎癥風險,但卻增加感染風險�����。與之相反�����,獲得正電的IGHG1 G396R突變則會導致IgG BCR信號增強�����,提升免疫反應�����,從而增加自身免疫風險,但卻降低感染風險�����,同時在癌癥病人中展示了更好的免疫治療響應�����。BRS的轉化應用前景BRS的轉化研究集中在兩個方面:天然免疫受體中BRS的信號調控;以及利用BRS設計合成免疫受體�����。例如�����,甾醇代謝物7α-羥基膽固醇可以削弱細胞膜脂質分子的排列致密性�����,幫助TCR信號亞基CD3ε的BRS更好地與膜結合�����,進而抑制了TCR的磷酸化�����。該機制已被用于TCR-T的細胞制備中�����,通過抑制TCR的基底信號來提升記憶細胞的比例�����,提高免疫治療的長效性�����。另一方面�����,BRS已經被用于CAR-T細胞治療中,在二代CAR分子中加入CD3ε信號區后形成的E-CAR分子具有更好的信號轉導能力�����。其中BRS可以通過cation-π鍵的方式介導液液相分離的產生�����,幫助細胞形成更成熟高效的免疫突觸,從而提升E-CAR-T細胞的抗原敏感性和長效性�����。值得一提的是,BRS對于另一種合成受體SNIPR(synthetic intramembrane proteolysis receptor)的高效信號轉導同樣至關重要�����。未來方向膜蛋白中擁有種類豐富的BRS庫�����。但是在當前階段�����,對BRS信號轉導機制的理解以及應用仍然十分有限�����,未來還有一系列重要的問題亟需解決�����。例如,BRS是否可以分成多個亞類?不同的亞類是否有具有不同的信號調節模式?各類BRS突變如何導致人類疾?����?����?如何理性操控BRS信號或者理性設計含有BRS的合成受體�����?這些問題的解答將極大地提升我們對免疫系統的認識并幫助免疫療法的開發�����。施小山研究員為本文第一作者兼共同通訊作者�����,許琛琦研究員為本文通訊作者�����。該研究獲得了國家科技部�����、上海市科學技術委員會、中國科學院以及深圳合成生物學創新研究院的支持�����。研究員,博士生導師施小山課題組專注于開發利用定量質譜等技術系統解析免疫細胞信號轉導機制�����,并理性設計新型合成免疫學療法�����。相關研究成果發表于Nature、Cell等期刊,并入選“國家自然科學二等獎”、“中國生命科學十大進展”�����、“中國重要醫學進展”等。課題組長期招收合成生物學、免疫學�����、細胞生物學、分子生物學�����、生物化學等相關專業博士后,歡迎有志之士加入團隊。聯系郵箱:xs.shi@siat.ac.cn�����。<!--!doctype-->

2024-11-16

-

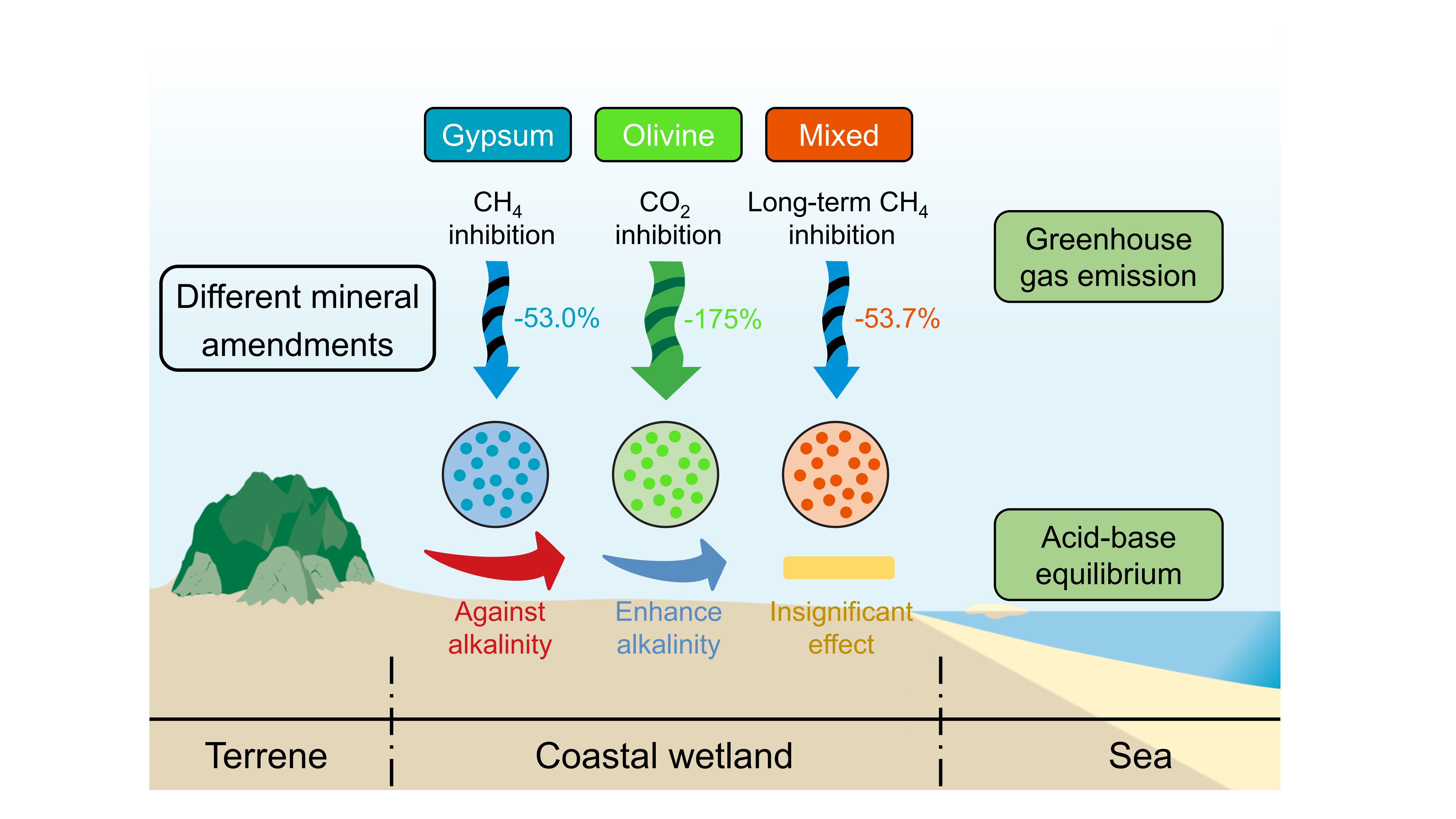

華南植物園揭示礦物添加對濱海濕地溫室氣體排放及海水堿度的調控作用

隨著全球氣候變暖和海洋酸化問題日益嚴重,人們開始探索在沿海地區使用礦物添加作為增強碳匯和提高堿度的一種有前景的策略�����。然而,大多數相關研究主要集中在二氧化碳(CO2)吸收上,而對甲烷(CH4)減排的研究則相對較少�����,盡管甲烷是一種更強大的溫室效應氣體�����,其溫室效應是二氧化碳的約28至36倍。為了填補這一研究空白�����,中國科學院華南植物園可持續生態學團隊開展了一項微宇宙培養實驗�����,這項實驗模擬了自然條件下的濱海濕地沉積環境來闡明不同礦物添加對溫室氣體排放(包括CO2和CH4)以及海水堿度的調節效果�����。研究表明�����,橄欖石的應用在后期有效地將濱海濕地沉積物從CO2的排放轉為吸收�����,實現了175%的減少率。這表明橄欖石具有顯著的固碳能力,可以作為人為增強濱海濕地碳儲存的有效手段�����。然而�����,單獨使用橄欖石影響了鎂離子的有效性�����,這對依賴鎂離子的生物過程可能產生潛在影響�����。而石膏的應用在早期階段顯著減少了53%的CH4排放�����。不過�����,施用石膏導致了海水堿度的明顯下降�����,這可能會加劇海洋酸化�����,并對海洋生態系統構成威脅�����。降低的堿度會削弱海洋生物如珊瑚和貝類形成碳酸鈣骨骼或貝殼的能力�����,進而影響整個食物鏈和生態系統的穩定性。有趣的是�����,兩種礦物的混合施用顯示出減少CH4排放的潛力�����,且不會損害海水的堿度和離子的生物可利用性。橄欖石與石膏的協同施用可能為濱海濕地管理提供了一種可持續的方法,在有助于控制甲烷這種強效溫室氣體排放的同時�����,還能維持海水的健康堿度水平。該研究不僅為理解礦物添加如何影響濱海濕地的環境功能提供了一個新視角,也為應對氣候變化提出了一個潛在的解決方案。相關研究成果已近期在線發表在國際學術期刊Science of the Total Environment上。華南植物園博士研究生周金戈為論文的第一作者�����,小良站站長王法明研究員為論文通訊作者�����。該項研究得到國家重點研發計劃�����,中國科學院青年科學家基礎研究項目�����,國家自然科學基金�����,廣東省基礎與應用基礎研究基金�����,中國科學院青年創新促進會,一帶一路科學組織等項目的共同資助�����。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.178128圖1. 微宇宙培養實驗的實驗設計及海水和氣體收集的相關裝置圖2. 不同礦物添加對溫室氣體排放和海水堿度的影響

2024-12-23

-

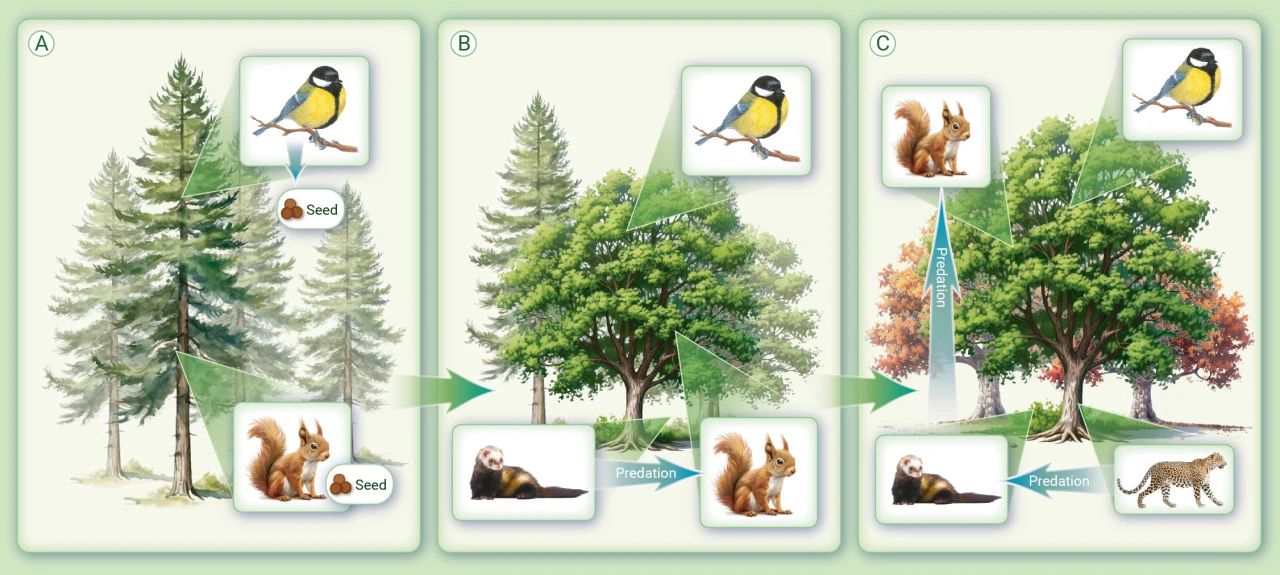

中國人工林改造已進入考慮動物多樣性恢復的新階段

近年來,新聞媒體頻繁報道野豬對農作物造成的損害�����,這可能與我國大量種植的人工林有關。即這些人工林為野生動物提供了廣闊的棲息地,使得野豬等動物數量增多。然而,人工林的物種多樣性和結構相對單一�����,無法支撐更多野生動物,尤其是像野豬�����、老虎這樣的頂級捕食者的生存需求�����。此外,人工林中的傳粉和種子傳播動物種類也不如原始林豐富�����,這限制了人工林向近自然林的快速演變�����。圖1. 再野化過程中�����,人工林的植物和動物多樣性逐漸增加截止2022年底�����,中國森林面積約2.2億公頃�����,其中人工林面積超8千萬公頃,森林覆蓋率23.0%�����。通過20年持續大規模人工造林�����,中國已成為全世界人工造林最多的國家,為全球貢獻了約四分之一的新增綠化面積�����。中國從1995年起按照森林的用途和生產經營目的劃定公益林和商品林�����,實施分類經營和分類管理�����,目前全國已擁有1.23億公項生態公益林,人工林占21.43%�����。中國的人工林在維護生態安全方面起到了重要作用�����,但也存在如下問題:種類和結構單一,以中幼齡為主�����;林下缺乏中間灌木層和地表植被�����;大量使用外來種�����;不如天然林結構復雜和功能穩定;較少使用珍稀瀕危植物。中國計劃到2035年實現GDP規?����;蛉司杖胨皆?020年的基礎上翻一番�����?����?紤]到社會�����、經濟和生態的協調發展,中國的生態系統服務功能也要加強。由于天然林提升空間不如人工林大�����,因此�����,可以考慮通過自然生長加人工干預的再野化方式,促進人工林向近自然林演替,以提供更多的生態系統服務功能。中國科學院華南植物園任海研究員等科研人員建議對中國劃為生態公益林的人工林改造時�����,可以向生態�����、經濟�����、社會多種功能效益最大化轉變,不斷提升生態系統多樣性�����、穩定性�����、持續性�����。可以調整林冠層種類、林下種類�����,將外來種更換成鄉土種等�����,再通過種子傳播、多層化�����、多樣化實現再野化�����。在人工林改造為近天然的生態公益林的過程中�����,要從以植被恢復為主,轉向注意動物群落的恢復�����,恢復森林生態系統的營養級�����,最好是能恢復森林群落中的頂級動物(圖1)�����。在山水林田湖草沙治理過程中,應該利用系統的觀點�����,將工作重點從生態系統尺度轉向景觀尺度的恢復�����,注重生態系統間的流通性�����,恢復生態連通性。探討基于自然的恢復�����,提升生物多樣性保護和恢復水平�����,增加人工林減緩氣候變化的韌性�����。在此過程中,要加強科技創新工作�����,包括鄉土植物�����、高價值植物的研究;要綜合考慮動物的就地保護、遷地保護�����、回歸等整體保護�����;要參考食物鏈的結構恢復森林中的動物營養級�����,加大動物生態人才的培養,通過空間規劃實現景觀尺度的生態廊道的恢復�����。改造中國的人工林�����,恢復多樣化的群落和頂級動物物種有助于實現《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》中對30%退化生態系統進行高質量恢復的目標�����。鑒于中國擁有各種類型氣候下的大量人工林,在中國開展人工林再野化行動對全球也有重要參考價值。我們相信人工林的再野化將促進人類與自然的和諧共處�����,增添全球生態系統福祉�����。相關研究建議已于近期發表在知名綜合性科技期刊The Innovation?Life上。中國科學院華南植物園任海研究員為文章作者�����。文章鏈接:10.59717/j.xinn-life.2024.100113

2024-12-23

-

?華南植物園揭示熱帶海岸帶植物適應低磷機制及其與地理分布的關系

熱帶海島和海岸帶地區是全球生物多樣性熱點地區,但很多區域處于磷限制狀態�����。研究人員一直關注植物如何適應低磷環境�����,以及土壤中磷的有效性如何影響植物的分布�����。近些年的研究表明,植物可以通過調整葉片中的五種磷組分來適應磷限制。葉片磷組分包括:無機磷(Pi)�����、低分子量磷酸酯(Ester-P)�����、RNA 和 DNA 中的核酸磷(Nucleic-P)�����、磷脂(Lipid-P)和殘態磷(Residual-P)。然而不同地理分布型的植物如何通過調整葉片磷組分來適應低磷環境仍不清除�����。為探究這一問題�����,中國科學院華南植物園小良站研究人員通過盆栽試驗,比較了熱帶海岸帶地區16 種共生物種在缺磷和富磷土壤下的表現�����。這16個樹種可分為三組:外來物種�����、廣泛分布的本地物種和分布狹窄的本地物種�����,后者僅原產于處于磷限制的華南海島海岸帶地區和中南半島北部。我們發現外來物種在調整葉片磷組分分配方面比本地物種更具可塑性�����。廣泛分布的本地物種對磷添加的反應則具有多樣性�����。分布狹窄的本地種在葉片磷組分分配上趨于保守�����,對磷添加反應相對微弱。我們發現了植物對低磷環境的兩種適應策略:1)外來種采取的磷獲取策略�����,葉片磷濃度和葉片磷組分分配模式隨土壤磷的變化較大�����;2)分布狹窄的本地種采取磷保存策略,葉片磷濃度和葉片磷組分分配模式隨土壤磷的變化不大�����。總之,磷缺乏的生境中植物采取的不同策略可能決定了它們在熱帶地區的分布和共存�����。相關研究成果已近日在線發表在國際生態學 Top期刊 Functional Ecology (《功能生態學》)上�����。華南植物園已畢業博士生范英旭為第一作者�����,王法明研究員為通訊作者。圖1. 在缺磷(CK)和富磷(+P)水平下的外來種(ES)�����、廣布本地種(ENS)和狹布本地種(SNS)的五種葉片磷組分含量對比圖2. 通過主成分分析對外來物種 (ES)�����、廣布本地物種 (ENS) 和狹布本地物種 (SNS) 的基于葉片形狀和葉片磷組分的子在缺磷(CK)和富磷(+P)環境下分布差異

2024-12-22

-

?華南植物園揭示大氣氮沉降緩解了人為磷輸入對熱帶森林土壤呼吸的刺激性

大氣氮沉降和人為磷輸入同時影響了熱帶森林的土壤呼吸�����。然而�����,大氣氮沉降和人為磷輸入的交互作用對土壤呼吸及其組分-自養呼吸和異養呼吸的影響仍不清楚�����。為了精確地評估人為養分輸入對熱帶森林碳循環的影響,中國科學院華南植物園海岸帶生態系統過程與環境健康研究組的研究人員在熱帶森林長期定位觀測研究站(小良站)開展了相關研究。研究團隊于2009年設置了氮添加�����、磷添加�����、氮磷添加和對照組4個處理�����。每個處理均布設了切根和不切根處理,其中不切根處理用于測定土壤呼吸�����,切根處理用于測定土壤異養呼吸�����,兩者之差可表征自養呼吸。本研究基于2015-2017年連續三年的監測結果�����。研究結果表明�����,單獨的磷添加顯著增加了19.2%土壤呼吸和42.1%異養呼吸�����。氮添加后緩解了單獨磷添加對土壤呼吸和異養呼吸的刺激作用。然而�����,相比于單獨的氮、磷添加�����,氮磷共同添加顯著提升了土壤自養呼吸�����。這些發現表明大氣氮沉降能夠通過降低異養呼吸來緩解長期磷輸入對土壤呼吸的刺激作用�����。結構方程模型進一步揭示了氮沉降主要通過增加土壤氮磷比,降低易分解有機碳和真菌生物量來緩解土壤呼吸�����。本研究表明熱帶地區持續的氮沉降可以顯著地降低人為磷輸入下森林土壤的碳排放�����。相關研究成果已在線發表在土壤學經典期刊Geoderma上。中國科學院華南植物園生態中心博士研究生黃幸運為論文第一作者�����,實驗室高級工程師李應文為共同第一作者�����,研究組長�����、小良站站長王法明研究員為論文通訊作者。該研究得到國家重點研發計劃�����、國家自然科學基金�����、“一帶一路”國家與國際科學組織聯盟等項目的資助�����。論文鏈接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0016-7061(24)00371-9圖1. 氮、磷添加及氮磷共同添加對土壤呼吸(RS)、自養呼吸(RA)和異養呼吸(RH)的影響圖2. 氮磷添加對土壤呼吸的直接和間接影響

2024-12-22

-

華南植物園專家在深圳大鵬新區發現兩種蕨類植物新物種

近期�����,中國科學院華南植物園等單位科研人員在深圳大鵬新區發現鳳尾蕨科水蕨屬1新種�����,根據發現地命名為“壩光水蕨”(Ceratopteris baguangensis),并發現水龍骨科線蕨屬1新種。相關研究成果已發表在國際植物分類學期刊Phytotaxa上�����,該研究獲得廣東省科技計劃項目�����、廣東省基礎與應用基礎研究旗艦項目等項目的資助下�����。2023年在大鵬新區進行海岸帶生物多樣性調查期間,中國科學院華南植物園、廣東省林業科學研究院科研人員在壩光發現一種形態獨特的水蕨屬植物�����,其葉片形態與水蕨屬近緣種存在明顯差異,經過進一步的標本比對、系統發育分析及染色體數目觀察,研究團隊最終確認其為一新的水蕨屬物種�����。研究者發現相比于水蕨(Ceratopteris thalictroides)�����,新種和寬裂片水蕨(C. oblongiloba)親緣關系更近�����,兩種互為姐妹類群�����?����;谛路N模式標本的采集地,將其命名為壩光水蕨�����。其生于壩光銀葉樹公園海岸帶咸淡水交界的河口濕地�����,pH值為6.8�����,鹽度為0.14‰。壩光水蕨(Ceratopteris baguangensis)植株和生境照片?壩光水蕨高26.5~35厘米�����,根狀莖短而直立�����,簇生于淤泥中�����;營養葉長22~35厘米�����,可育葉長25~40厘米長�����,肉質,倒三角形或狹長圓形�����;營養葉片倒三角形或狹長圓形�����,長12~30厘米�����,先端漸尖,基部圓楔形�����;裂片2~5對,互生�����,偏斜�����,先端漸尖,狹線形�����,向內卷曲至主脈�����;柄長5~15厘米�����,圓柱狀,肉質,光滑。?在2021年第二批《國家重點保護野生植物名錄》中�����,水蕨屬所有種被列為國家二級重點保護植物�����,并被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中易危(VU)物種�����。與壩光水蕨近緣的水蕨,在民間被稱之為龍須菜�����、龍牙草或水芹菜�����,具有一定的藥用價值,嫩葉可以當蔬菜,也可用作園藝觀葉植物�����?����?紤]到壩光水蕨在野外數量較少�����,應對其種群和生境加強保護,適當擴繁�����,以進行開發利用�����。?壩光水蕨的發現�����,不僅豐富了海岸濕地區的生物多樣性資源,也為水蕨屬的系統演化研究提供了新的素材?����?蒲腥藛T表示�����,水蕨屬在中國的分布已達6種�����,他們將繼續開展相關研究,深入了解植物演化情況�����,為其保護和利用提供科學依據�����。?同時�����,中國科學院華南植物園、上海辰山植物園科研人員也在大鵬新區發現線蕨屬新種三指線蕨(Leptochilus tridigitatus)的自然分布�����,該種與線蕨相似�����,但三指線蕨葉片二型�����,不育葉的裂片少�����,葉片單葉或三裂�����,形態頗為奇特。該種也于2024年在Phytotaxa上正式發表�����。三指線蕨(Leptochilus tridigitatus)植株和生境照片

2024-12-19

-

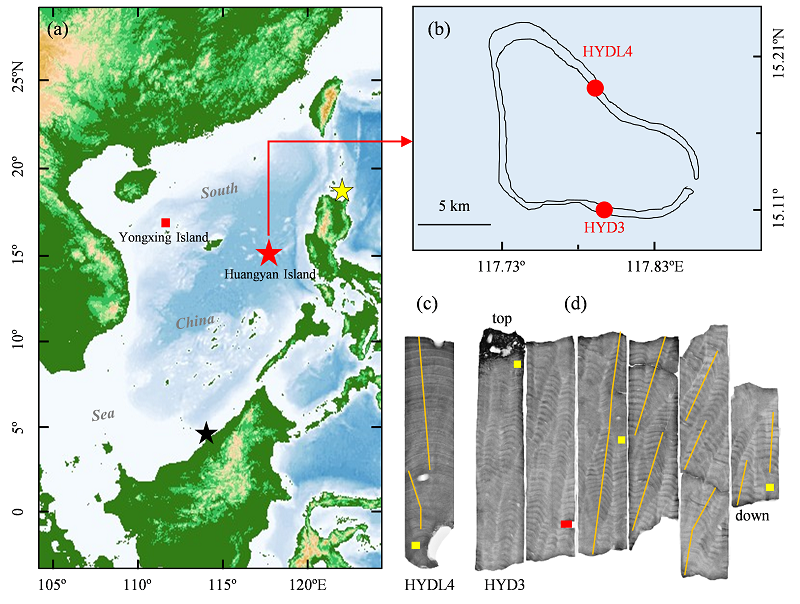

南海所科研團隊在地質時期ENSO事件研究取得重要進展

中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室施祺研究員團隊聯合美國路易斯安那州立大學�����、廣東海洋大學以及廣西大學等單位�����,開展了南海珊瑚記錄的不同地質時期強ENSO事件研究。相關研究成果發表在國際期刊Global and Planetary Change上�����,中國科學院南海海洋研究所博士陶士臣為論文第一作者�����、副研究員嚴宏強和研究員施祺為論文通訊作者�����。具有2?8年周期的厄爾尼諾?南方濤動(ENSO)事件是對全球生態系統�����、水資源以及農業和海洋漁業生產等最具影響的年際氣候事件�����,中等及以上強度的ENSO事件(<-1℃或>1℃�����;以下稱為強ENSO事件或ENSO事件)對我國東部季風區的影響尤為明顯。然而�����,受限于較短的器測記錄�����,當前研究對該類強ENSO事件及其與氣候環境關系的理解依然有限�����。生長于熱帶海洋中的大型濱珊瑚,因具有可開展高精度U-Th測年、取樣分辨率高(周?年)�����、生長時間長(100?300年)以及對氣候環境變化響應敏感等特點�����,成為研究高分辨率氣候環境變化的理想材料。研究團隊通過分析我國南海黃巖島和西沙群島的濱珊瑚骨骼氧同位素和生長率等記錄�����,定量重建了不同時期ENSO事件�����。結果顯示�����,在冰期(282 ka),相對溫暖時期(1376?1500 CE),小冰期(1520?1676 CE)以及現代暖期(1937?2015 CE)等時段,均存在強ENSO事件,但在相對溫暖時期似乎更為活躍�����,同時發現在相對溫暖的1376?1450 CE階段�����,也存在類似于1997年的超強厄爾尼諾事件�����。隨著全球持續變暖,未來強ENSO事件的活動趨勢值得關注�����。另外也發現�����,在季節性到百年際時間尺度上,影響珊瑚氧同位素變化的主導因素有所不同�����。上述研究工作得到國家自然科學基金�����、國家重點研發�����、廣東省基金以及廣西大學基金等支持�����。相關論文信息:Tao,Shichen.,Liu,Kambiu,Yan,Hongqiang*,Meng,Min,Yu,Kefu,Shi,Qi,Zhang,Huiling,2024a. The history of the El Ni?o–Southern Oscillation and sea surface salinity during 1376–1500?CE reconstructed by Porites coral δ18O from Huangyan Island,South China Sea. Global and Planetary Change 243,104622. ??https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104622Tao,Shichen,Liu,Kambiu,Yan,Hongqiang*,Meng,Min,Zhang,Huiling,Wu,Yi,Yu,Kefu,Shi,Qi*,2024b. SST and ENSO activity 282,000?years ago reconstructed from Porites coral in the South China Sea. Global and Planetary Change 237,104455. ??https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104455研究區示意圖以及濱珊瑚骨骼樣品的X光片黃巖島珊瑚氧同位素記錄的ENSO事件西沙群島珊瑚生長率記錄的ENSO事件

2024-12-19

-

南海所科研團隊研究揭示南海珊瑚礁區為重要碳儲庫

中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室施祺研究員團隊聯合生態環境部華南環境研究所、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)等單位�����,在南海珊瑚礁區碳收支研究取得重要進展,首次定量計算了南海珊瑚礁區碳收支�����。海洋中的珊瑚礁區匯聚了大量碳酸鹽�����,是重要的碳酸鹽庫,同時�����,鈣化作用會產生CO2�����,使得珊瑚礁區表現為大氣CO2的源。查明珊瑚礁區二氧化碳的收支總量�����,對于應對碳達峰-碳中和具有重要意義�����。南海珊瑚礁分布廣泛�����,從南部的曾母暗沙到北部的臺灣恒春半島均有分布,其總面積約8000 k㎡�����。近年來�����,研究團隊對南海不同緯度�����、不同地貌類型的珊瑚礁區海氣CO2交換通量�����、有機碳儲量及碳酸鈣儲量進行了統計分析�����。研究結果顯示,南海珊瑚礁每年向大氣釋放約0.37?1.59×105噸碳,是大氣CO2的源,而每年進入珊瑚礁區沉積物的碳儲存量高達1.66?3.78×106噸碳(>98%為碳酸鹽沉積),這一數值遠超海?氣界面的二氧化碳排放量。南海珊瑚礁在碳儲存方面具有重要作用�����,是海洋碳匯的重要組成�����。南海珊瑚礁圖片不同地貌類型珊瑚礁區碳循環過程示意圖上述研究成果發表在Frontiers in Marine Science和Regional Studies in Marine Science等上�����。中國科學院南海海洋所副研究員嚴宏強為論文的第一作者�����,博士陶士臣和研究員施祺為論文共同通訊作者。上述研究工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃以及廣東省自然科學基金等支持�����。相關論文信息:Yan,H.,Shi,Q.,Xu,L.,Zhang,H.,Zhao,M.,Tao,S. Carbon budgets of coral reef ecosystems in the South China Sea. Frontiers in Marine Science,2024,11:1335662.???https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1335662Yan,H.,Tao,S.,Xu,L.,Shi,Q.,Wang,Y.,Zhao,M.,Zhou,S.,Liu,X. Distribution and air-sea fluxes of CO2 in coral reefs in the Greater Bay Area,China. Regional Studies in Marine Science,2024,80: 103895. ??https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103895Yan,H.,Shi,Q.,Yu,K.,Tao,S.,Yang,H.,Liu,Y.,Zhang,H.,Zhao,M. Regional coral growth responses to seawater warming in the South China Sea. Science of The Total Environment,2019,670: 595-605. ??https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.135Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Lin,Z.,Zhao,M.,Tao,S.,Liu,G.,Zhang,H. Air-sea CO2 fluxes and spatial distribution of seawater pCO2 in Yongle Atoll,northern-central South China Sea. Continental Shelf Research,2018,165: 71-77. ??https://doi.org/10.1016/j.csr.2018.06.008Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Tan,Y.,Liu,G.,Zhao,M.,Li,S.,Chen,T.,Wang,Y. Seasonal variations of seawater pCO2 and sea-air CO2 fluxes in a fringing coral reef,northern South China Sea. Journal of Geophysical Research- Oceans�����,2016,121(1):998-1008. ??https://doi.org/10.1002/2015JC011484Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Tan,Y.,Zhang,H.,Zhao,M.,Li,S.,Chen,T,Huang,L.,Wang,P. Coral reef ecosystems in the South China Sea as a source of atmospheric CO2 in summer. Chinese Science Bulletin,2011,56(7):676-684.?? https://doi.org/10.1007/s11434-011-4372-8

2024-12-18

99热这里有免费国产精品|

91一区二区在线观看精品|

人人妻人人做人人爽精品

|

亚洲精品欧美综合四区|

99热热久久这里只有精品166|

99久久国产综合精品女同图片|

精品无码综合一区|

国产精品高清在线|

国产精品户外野外|

国产精品hd免费观看|

国产精品嫩草影院线路|

在线观看精品国产福利片100|

成人精品一区二区三区电影|

亚洲国产精品无码中文lv|

亚洲AV无码之国产精品|

久久久久久精品久久久|

人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮

|

在线观看麻豆精品国产不卡|

日韩精品视频美在线精品视频|

国产精品麻花传媒二三区别|

97超碰精品成人国产|

国内精品久久久久影院蜜芽|

国产日产精品_国产精品毛片|

国产成人麻豆精品午夜福利在线

|

一本久久a久久精品综合夜夜|

午夜精品射精入后重之免费观看

|

99久久人妻精品免费二区|

99久久精品免费视频|

亚拍精品一区二区三区|

久9热视频这里只精品18|

国产精品久久久久久久久久免费|

日韩精品中文字幕在线|

国产亚洲精品成人久久网站|

国产精品人人做人人爽人人添|

中文字幕一区精品|

久久精品青青大伊人av|

精品无码一区二区三区爱欲|

最新国产精品亚洲|

国产精品国产精品偷麻豆|

国产精品永久久久久久久久久|

国产成人亚洲精品狼色在线

|