-

廣州健康院建立單因子介導(dǎo)體細胞重編程的新方法

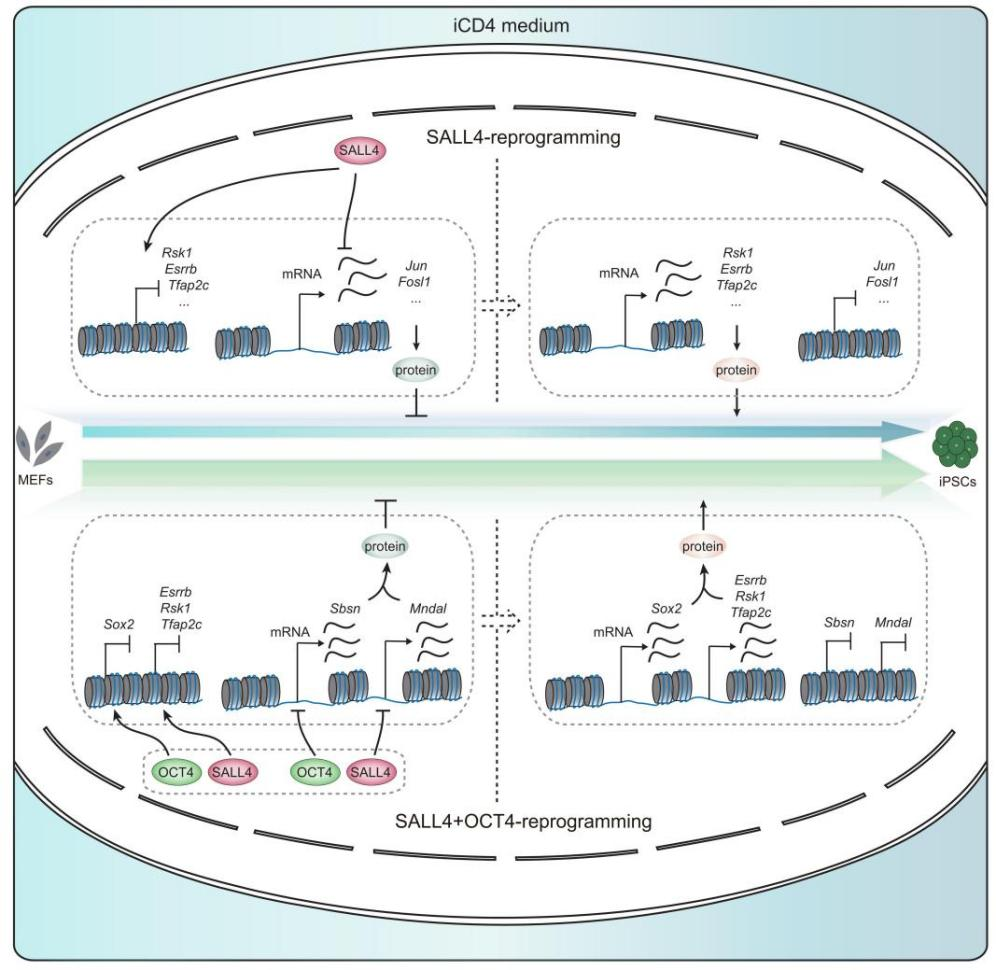

2024年12月30日,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院與廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院合作在Nature Communications在線發(fā)表了題為 “Reconstitution of Pluripotency from Mouse Fibroblast through SALL4 Overexpression” 的研究論文。本研究開發(fā)了一套基于SALL4單因子的體細胞重編程方法,成功將小鼠胚胎成纖維細胞(MEFs)重編程為iPSCs。自誘導(dǎo)多能干細胞(iPSCs)技術(shù)誕生以來,研究者們持續(xù)探索,相繼開發(fā)出了效率更高、時間更短及安全性更優(yōu)的誘導(dǎo)方法。轉(zhuǎn)錄因子在細胞命運轉(zhuǎn)變過程中展現(xiàn)出較高的誘導(dǎo)效率與速度,其中,OCT4被認為是實現(xiàn)iPSCs誘導(dǎo)所需的核心重編程因子。然而,除了OCT4之外,其他因子能否單獨介導(dǎo)體細胞重編程,這一問題至今尚不明確。隨著重編程方法的改進,許多新型轉(zhuǎn)錄因子組合相繼被報道,其中SALL4被報道具有重要功能,是一個潛在的能夠單獨誘導(dǎo)體細胞向iPSCs重編程的因子。在該項研究中,研究人員通過篩選可促進SALL4介導(dǎo)體細胞重編程的化合物,建立了一種具備更高效率與穩(wěn)定性的單因子誘導(dǎo)方法。此后,作者深入研究了SALL4介導(dǎo)體細胞重編程過程中的轉(zhuǎn)錄組、染色質(zhì)可及性動態(tài)變化以及DNA結(jié)合位點特征,發(fā)現(xiàn)了多種新型重編程促進因子。此外,進一步探索了SALL4和OCT4協(xié)同提高重編程效率的機制,揭示出這兩種轉(zhuǎn)錄因子通過對重編程促進基因和抑制基因的雙重調(diào)控,有效地提高了重編程效率。本研究成功構(gòu)建了一種全新的單因子介導(dǎo)小鼠體細胞重編程的方法,并揭示了SALL4和OCT4在重編程過程中協(xié)同作用的部分內(nèi)在機制,強調(diào)了SALL4在此過程的作用及重要性,為深入理解細胞命運轉(zhuǎn)變的復(fù)雜機制提供了新視角。中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院劉晶課題組科研助理肖立展、碩士畢業(yè)生黃子芬和武子軒為本論文的共同第一作者,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院劉晶研究員、助理研究員王魯勤及廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院廖寶劍教授為通訊作者。該研究得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、廣東省和廣州市科技計劃項目、香港@InnoHK項目及廣州健康院自主部署項目等項目的支持。論文鏈接SALL4單因子誘導(dǎo)體細胞重編程及SALL4與OCT4協(xié)同促進重編程機制模式圖

2025-01-06

-

廣州健康院開發(fā)出針對前列腺癌驅(qū)動因子GSPT1強效誘導(dǎo)降解的分子膠化合物

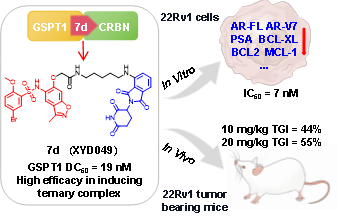

近日,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院許永團隊在治療去勢抵抗性前列腺癌(CRPC)的研究中取得了重要進展。報道了一種在CRPC治療中具有顯著療效的GSPT1選擇性分子膠降解劑XYD049(7d),為開發(fā)新的CRPC治療策略提供了有力支持。相關(guān)成果已在藥物化學(xué)領(lǐng)域Top期刊Journal of Medicinal Chemistry上發(fā)表。近日,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院的許永團隊在治療去勢抵抗性前列腺癌(CRPC)的研究中取得了重要進展。他們報道了一種在CRPC治療中具有顯著療效的GSPT1選擇性分子膠降解劑XYD049(7d),為開發(fā)新的CRPC治療策略提供了有力支持。相關(guān)成果已在藥物化學(xué)領(lǐng)域Top期刊Journal of Medicinal Chemistry上發(fā)表。前列腺癌是男性中最常見的癌癥之一,而CRPC則是前列腺癌治療中的一大挑戰(zhàn)。作為一種新興的癌癥治療方法,分子膠降解劑通過小分子化合物誘導(dǎo)特定蛋白質(zhì)的降解,從而抑制癌細胞的生長和擴散,展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。在這項研究中,許永團隊開發(fā)的XYD049,能夠選擇性地誘導(dǎo)前列腺癌22Rv1細胞中GSPT1的降解。GSPT1被認為是難以靶向的癌癥驅(qū)動因子。研究結(jié)果表明,在前列腺癌細胞22Rv1中,該化合物誘導(dǎo)GSPT1降解和抑制癌細胞增殖的能力,均優(yōu)于其他已報道的GSPT1降解劑。此外,XYD049在前列腺癌移植瘤小鼠模型中也表現(xiàn)出良好的抗腫瘤效果,腫瘤生長抑制率達到44%(10mg/kg)和55%(20mg/kg)。研究還發(fā)現(xiàn),該化合物能夠下調(diào)與CRPC細胞增殖和存活相關(guān)的基因,包括雄激素受體(AR)、AR-V7、前列腺特異性抗原(PSA)和c-Myc。這一研究成果為治療去勢抵抗性前列腺癌提供了新的思路和策略,也為開發(fā)其他分子膠降解劑藥物提供了重要的參考。許永課題組博士后沈慧為本論文的第一作者,許永研究員和張巖副研究員為通訊作者。該項目得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金面上項目、中國科學(xué)院自主部署項目、中國科學(xué)院青促會項目和廣東省科技廳項目的支持。論文鏈接新型GSPT1分子膠降解劑的抗前列腺癌研究

2025-01-07

-

廣州地化所白江昊等-EPSL:深海富稀土沉積物的“叁Nd”同位素組成

深海稀土因具備儲量大、放射性元素(如Th、U)含量低、富集中重稀土元素等優(yōu)點,正成為全球稀土資源競爭的“兵家必爭之地”,備受各國關(guān)注。相較于傳統(tǒng)的稀土指標(biāo)(如元素和放射成因同位素),稀土穩(wěn)定同位素在準(zhǔn)確示蹤稀土遷移路徑和富集過程方面具備顯著優(yōu)勢,特別是放射成因和穩(wěn)定Nd同位素的結(jié)合被認為能夠在更高維度上解析深海稀土超常富集機制的演變過程。然而,目前關(guān)于深海沉積物穩(wěn)定Nd同位素的組成、分餾幅度以及控制機理等一系列問題的認知還處于空白。針對這一科學(xué)問題,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所白江昊博士后在韋剛健研究員和廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局鄧義楠教授的聯(lián)合指導(dǎo)下,依托其前期研發(fā)的放射成因和穩(wěn)定Nd同位素同步分析技術(shù),對一套典型的西太平洋水深5777m的富稀土沉積柱狀樣品全巖及各淋濾相(磷酸鹽相、鐵錳氧化物相和鋁硅酸鹽相)開展了全面的研究工作。圖 1 GC 112鉆孔位置圖????結(jié)果表明,GC 112巖芯全巖的?Nd值從-6.2變化至-5.1,表明該巖芯的物質(zhì)來源沒有發(fā)生明顯的改變(圖2)。相比于BSE的穩(wěn)定Nd同位素組成,GC 112巖芯整體上更加富集重質(zhì)量數(shù)146Nd(圖2),這可能是由于沉積物中自生組分控制著穩(wěn)定Nd同位素的分餾。磷酸鹽相中Nd元素的含量與P2O5和CaO含量呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)系,但是穩(wěn)定Nd同位素沒有發(fā)生明顯的改變(0.076 ‰?± 0.055‰)(圖3 A)。這一結(jié)果意味著磷酸鹽相有望成為記錄古海水穩(wěn)定Nd同位素組成的潛力載體。鐵錳氧化物中Mn元素與Nd元素含量和穩(wěn)定Nd同位素組成均先呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系再是負相關(guān)關(guān)系(圖3 B)。這一關(guān)系說明鐵錳(氫)氧化物優(yōu)先從海水中吸附重質(zhì)量數(shù)146Nd后再將之前吸附的重質(zhì)量數(shù)146Nd釋放到孔隙水中。鋁硅酸鹽相中Al2O3含量與沉積物巖芯全巖伊利石的豐度和鋁硅酸鹽相中Nd元素的含量都呈現(xiàn)強正相關(guān)(圖3 C),而與穩(wěn)定Nd同位素組成沒有觀察到相關(guān)性,這說明伊利石控制著鋁硅酸鹽相中Nd元素的分配但并不造成穩(wěn)定Nd同位素的分餾。鋁硅酸鹽、鐵錳氧化物和磷酸鹽具有明顯差異的穩(wěn)定Nd同位素組成,突顯了其示蹤海洋Nd循環(huán)的潛力(圖4),并將為現(xiàn)代海洋和古海洋研究提供重要理論基礎(chǔ),為稀土資源的開采和利用提供科學(xué)依據(jù)。圖2??GC112巖芯全巖關(guān)鍵元素含量及“叁Nd”同位素組成圖3 磷酸鹽相中P、Fe-Mn氧化物相中Mn及鋁硅酸鹽相中Al元素含量分別與Nd元素和穩(wěn)定Nd同位素關(guān)系圖圖 4 深海沉積物中穩(wěn)定Nd同位素的遷移、轉(zhuǎn)化模式圖相關(guān)成果發(fā)表在地球科學(xué)領(lǐng)域頂級期刊《Earth and Planetary Science Letters》,該研究受到國家重點研發(fā)計劃項目、國家自然科學(xué)基金項目、博新計劃、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項目、博士后面上項目和中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所所長基金項目等聯(lián)合資助。論文信息:Bai J.H.,(白江昊) Deng Y.N.,* (鄧義楠) Wu H.,(吳昊) Liang X.R.,(梁細榮) Yu X.X.,(于曉曉) Zhang G.L.,(張崗嵐) Wei G.J.,* (韋剛健)?2025. Stable Nd isotopic fractionation in REY-rich deep-sea sediments. [J]. Earth and Planetary Science Letters. 652,119117. .?https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.119197

2025-01-07

-

國家重點研發(fā)計劃課題“低丘山區(qū)面源污染梯級智慧管控與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)集成示范”實施方案論證會順利召開

1月6日, 十四五國家重點研發(fā)計劃項目長江中下游區(qū)域面源污染防控與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)集成示范課題二低丘山區(qū)面源污染梯級智慧管控與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)集成示范實施方案論證會在中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所召開。1月6日,“十四五”國家重點研發(fā)計劃項目“長江中下游區(qū)域面源污染防控與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)集成示范”課題二“低丘山區(qū)面源污染梯級智慧管控與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)集成示范”實施方案論證會在中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所召開。會議邀請了項目首席、中國科學(xué)院南京土壤研究所吳永紅研究員,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護科研監(jiān)測所張貴龍研究員、中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所吳金水研究員、湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤與肥料研究所聶軍研究員、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)彭建偉教授、長沙縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心戴金鵬高級農(nóng)藝師等作為咨詢專家。課題主持人劉鋒研究員以及課題二骨干人員參加會議。會上,中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所科技處處長徐憲立研究員向各位與會人員表示歡迎。課題負責(zé)人劉鋒從研究背景與問題分析、課題目標(biāo)與內(nèi)容、課題對項目的支撐作用、考核指標(biāo)與任務(wù)分工等方面對課題基本情況進行了介紹。各子課題負責(zé)人分別從研究內(nèi)容與實施方案、主要創(chuàng)新與技術(shù)增量、任務(wù)實施計劃等方面進行了詳細匯報。與會專家肯定了課題的研究內(nèi)容,同時對優(yōu)化各子課題實施方案提出了寶貴建議。? ?會后,參會人員到長沙縣春華鎮(zhèn)實地考察了示范基地選址情況,并就后續(xù)各子課題的技術(shù)集成達成共識。本次課題論證會及實地考察為課題的順利實施和高質(zhì)量完成奠定了堅實基礎(chǔ)。會議現(xiàn)場?實地考察

2025-01-07

-

《廣東高等植物名錄及其地理分布》正式出版

????近日,由華南植物園植物科學(xué)研究中心植物分類與多樣性研究團隊宋柱秋博士、陳又生研究員主編的《廣東高等植物名錄及其地理分布》,由河南科學(xué)技術(shù)出版社正式出版發(fā)行。????廣東省位于我國華南地區(qū),全年溫暖,雨量充沛,屬于東亞季風(fēng)氣候。廣東省植物多樣性非常高,物種數(shù)在全國各省區(qū)中排名第六,區(qū)系以熱帶亞熱帶過渡性為整體特點。《廣東植物志》第1至9卷(1987~2011年)和《廣東苔蘚志》(2013年)共記載廣東省高等植物6864種。然而,由于分子系統(tǒng)學(xué)蓬勃發(fā)展,以及植物分類學(xué)修訂和野外調(diào)查工作的持續(xù)開展,廣東省高等植物編目信息發(fā)生了較多變化,主要包括:(1)物種不斷被發(fā)現(xiàn)和描述。(2)一些分類群的學(xué)名發(fā)生了變動。(3)廣東省分布新記錄也不斷被報道。針對上述問題,作者團隊基于約600篇文獻資料,大量的標(biāo)本數(shù)據(jù)和圖像庫的圖片以及野外調(diào)查等數(shù)據(jù),并對學(xué)名進行統(tǒng)一了的校對,編撰了《廣東高等植物名錄及其地理分布》。《廣東高等植物名錄及其地理分布》共收錄廣東省高等植物七大類,即角苔類植物、苔類植物、蘚類植物、石松類植物、蕨類植物、裸子植物和被子植物72371條分布記錄,共計374科2293屬8184種(含種下等級)。廣東省本土野生高等植物350科1832屬6921種,其中苔蘚植物(包括角苔類、苔類和蘚類) 96科272屬865種,石松類和蕨類植物36科122屬647種,裸子植物7科17屬34種,被子植物211科1421屬5375種;包含種數(shù)最多的科依次是禾本科、蘭科、豆科、莎草科、茜草科、唇形科、菊科、薔薇科、樟科和苦苣苔科。廣東省入侵植物58科204屬325種,歸化植物65科214屬267種,以及常見栽培植物128科444屬671種。每種植物均提供了廣東省縣市級分布,以及相應(yīng)分布的憑證依據(jù)。憑證依據(jù)包括文獻、標(biāo)本和圖像。同時,本書也提供了廣東省高等植物的分布存疑種和排除種的物種名錄,共計184科553屬913種,供后續(xù)進一步研究。值得注意的是,書中收錄廣東省新增分布的國家重點保護野生植物10余種,其中大部分為作者團隊野外調(diào)查發(fā)現(xiàn)(參見圖版)。經(jīng)過統(tǒng)計,《廣東植物志》和《廣東苔蘚志》收錄有高等植物6864種,其中學(xué)名已經(jīng)發(fā)生變動的有1597種(包括處理為異名或?qū)W名拼寫有變化),比例高達23%。與《廣東植物志》和《廣東苔蘚志》相比較,書中也新增收錄了21個科,270個屬,1999個種。也嘗試分別從地理分布、植物類別、采集者或者采集組合等方面對廣東植物標(biāo)本數(shù)據(jù)進行了一次評估。這些數(shù)據(jù)將為《廣東植物志》(彩圖版)的編撰提供基礎(chǔ)資料和系統(tǒng)框架,同時可供植物學(xué)、林學(xué)及生態(tài)學(xué)工作者和愛好者參考使用。該書的出版獲得了廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究旗艦項目、廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃、廣東省林業(yè)局項目“廣東省國家重點保護蘭科、桫欏科野生植物收集、繁殖與遷地保育”和廣州市科技局社會發(fā)展項目的資助。《廣東高等植物名錄及其地理分布》封面廣東省新增分布的部分國家二級重點保護野生植物:A.海南重樓Paris dunniana,B.浙江金線蘭Anoectochilus zhejiangensis,C.大根蘭Cymbidium macrorhizum,D.串珠石斛Dendrobium falconeri,E.河南石斛D. henanense,F(xiàn).道縣野橘Citrus daoxianensis

2025-01-05

-

《南嶺種子植物名錄》正式出版

近日,由華南植物園植物科學(xué)研究中心李世晉、羅世孝及廣東省林業(yè)局梁曉東主編的《南嶺種子植物名錄》,由光明日報出版社正式出版發(fā)行。南嶺是我國南方最重要的生態(tài)屏障,也是中國十大生物多樣性熱點地區(qū)之一,更是具有重要國際地位的生物多樣性熱點地區(qū)。南嶺是地球同緯度上唯一的“綠洲”和物種“博物館”,是地質(zhì)、生態(tài)與人文的“多重寶庫”,一直是科研人員關(guān)注的熱點地區(qū)。自創(chuàng)始人陳煥鏞院士開始,中國科學(xué)院華南植物園幾代分類學(xué)家都極為重視南嶺植物區(qū)系的研究。在2011年出版的《南嶺植物名錄》收錄了南嶺地區(qū)維管植物6205種及種下類群,其中種子植物5687種及種下類群。基于前期工作,我們重新依據(jù)各大標(biāo)本館館藏標(biāo)本數(shù)據(jù),經(jīng)各類群專家審核,整理收錄南嶺地區(qū)種子植物208科1463屬5566種及種下類群。鑒于南嶺地區(qū)苔蘚類和蕨類植物在標(biāo)本采集和分類群考證等方面尚需類群專家進行專業(yè)性整理,本書暫未收錄上述類群。清查南嶺種子植物“家底”是一個不斷完善的過程,中國科學(xué)院華南植物園(華南國家植物園)和廣東省林業(yè)局多年來持續(xù)支持南嶺植物多樣性的調(diào)查與研究,積累了豐富的材料,培養(yǎng)了相關(guān)專家。得益于前期積累,分類學(xué)專家同大數(shù)據(jù)信息專家合作整理了國內(nèi)外31個重要標(biāo)本館的數(shù)字化標(biāo)本記錄,在此基礎(chǔ)上逐步完成了該名錄的編寫。該書的前期海量數(shù)據(jù)的處理由徐洲鋒工程師及其指導(dǎo)的李紅艷助理完成,后期各類群的審訂則由全國近50名專家完成。該名錄編制前后分別得到了中國科學(xué)院華南植物園\華南國家植物園,廣東省林業(yè)局,南嶺生態(tài)系統(tǒng)與生物多樣性研究院(韶關(guān))等單位大力支持。本書的出版可為南嶺的相關(guān)規(guī)劃建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),亦可為從事與植物相關(guān)的人士提供參考。該書的出版得到了廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃:華南植物遷地保護與資源利用關(guān)鍵技術(shù)和廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究旗艦項目:廣東省植物多樣性全域調(diào)查與評估的支持。《南嶺種子植物名錄》封面

2025-01-05

-

華南植物園揭示報春花屬植物花粉-胚珠數(shù)目的變異模式及影響因素

有花植物的花粉和胚珠數(shù)目在物種間和物種內(nèi)廣泛變異,在植物繁殖成功中起關(guān)鍵作用,能夠影響異花傳粉的成功率、種子產(chǎn)量、對后代的遺傳貢獻以及子代適應(yīng)度。探究花粉和胚珠變異的原因能夠使我們了解生態(tài)和繁殖因素如何塑造有性生殖資源的分配。然而少有研究在系統(tǒng)發(fā)育框架下,探討環(huán)境因素和花性狀等對近緣物種間花粉和胚珠數(shù)目的變異的影響。研究以中國西南山地廣泛分布的報春花屬植物為研究對象,解析了其花粉和胚珠數(shù)目的變異模式和影響因素。報春花屬植物約500種,廣泛分布于北半球山地,中國的西南山地是其現(xiàn)代的多樣性分布中心,分布范圍從海拔50m 到5000m。報春花是典型的蟲媒花和二型花柱物種,在群體中有兩種花型,在雌雄器官高度上相互異位。二型花柱特性能夠促進花粉精確傳遞并且促進異交,是研究花多態(tài)性平衡選擇和有性生殖資源分配的模式。此外,二型花柱還會演化為能夠主動自花傳粉的同型花柱類型。研究人員收集了報春花屬73個物種(包含二型花柱和同型花柱)99個群體的花粉和胚珠數(shù)據(jù),花性狀數(shù)據(jù)和群體海拔數(shù)據(jù),在系統(tǒng)發(fā)育的框架下探討配子變異的影響因素。結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)無論是否考慮物種間的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系,物種的長柱花和短柱花的單花花粉量都與分別與其海拔高度呈顯著正相關(guān)。可能的解釋是高海拔物種需要產(chǎn)生相對更多的花粉,以應(yīng)對不確定的傳粉環(huán)境。(2)在所有物種中,長柱花都產(chǎn)生小而多的花粉,短柱花產(chǎn)生大而少的花粉。物種間花粉大小與其對應(yīng)的花柱長度呈顯著正相關(guān),這有助于維持兩種花型間雄性適合度的平衡和花型多態(tài)性。(3)物種的胚珠數(shù)目在物種內(nèi)花型間沒有差異,也不受物種海拔高度影響,然后表現(xiàn)出很強的系統(tǒng)發(fā)育信號。(4)從二型花柱(異交)向同型花柱轉(zhuǎn)變(自交),伴隨著花粉數(shù)目顯著減少。在自交條件下,選擇傾向于降低花粉數(shù)目以減少資源投入,支持自交綜合征的假說。該研究通過報春花屬物種的比較分析強調(diào)了影響植物花粉和胚珠產(chǎn)生的內(nèi)在和外在因素之間的復(fù)雜交互作用,并強調(diào)了分別考慮花粉和胚珠數(shù)據(jù)的重要性。以報春花屬為代表的二型花柱植物在有性生殖方面存在典型的形態(tài)與功能的趨同演化,是進化生物學(xué)的經(jīng)典議題之一。未來通過被子植物多譜系的比較研究,有望進一步理解功能性狀多次起源機制與適應(yīng)意義。中國科學(xué)院華南植物園植物分類與多樣性研究團隊“動植物互作與生態(tài)適應(yīng)專題組”的袁帥副研究員和西華師范大學(xué)講師曾桂為論文的共同第一作者,張奠湘研究員為通訊作者。多倫多大學(xué)Spencer C.H. Barrett 教授,華南植物園羅世孝研究員、徐源副研究員、郝凱助理研究員參與了研究。感謝中國科學(xué)院昆明植物研究所鐘莉博士,大理大學(xué)蔣顯鋒博士,云南大學(xué)張杰博士,貴州師范大學(xué)朱興福博士,江西省科學(xué)院劉淑娟博士在樣品收集中提供的便利。該工作得到了國家自然科學(xué)基金和中國科學(xué)院華南植物園青年人才專項的支持。相關(guān)研究成果已在線發(fā)表在Journal of Systematics and Evolution(JSE)(《植物分類學(xué)報》)上。論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/js?e.13146圖1. 報春花屬物種及其二型花柱特性。A 西南地區(qū)代表山地峨眉山廣泛分布的12種報春花屬物種;B 迎陽報春的花結(jié)構(gòu)特征,分別展示長柱花,短柱花以及同型花。紅色箭頭分別指示柱頭和花藥圖2. 基于三個葉綠體片段的報春花屬物種系統(tǒng)發(fā)育樹。右側(cè)展示的條形圖分別代表配子數(shù)目及花性狀數(shù)據(jù)。

2025-01-05

-

華南植物園揭示中華刺蕨復(fù)合群的遺傳結(jié)構(gòu)和物種劃定

石松類和蕨類植物因其形態(tài)多樣性和復(fù)雜的種群結(jié)構(gòu),長期以來在物種界定上存在挑戰(zhàn),尤其是在物種劃分和分類方面仍有許多爭議。中國科學(xué)院華南植物園王發(fā)國研究員等科研人員近期開展的一項研究,利用基因組學(xué)方法對中華刺蕨 Bolbitis sinensis 物種復(fù)合群進行了系統(tǒng)分析,為傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)物種劃分方法提供了有力的補充。中華刺蕨復(fù)合群包括三個已知物種:中華刺蕨,云南刺蕨B. × multipinna,和長耳刺蕨 B. longiaurita,這些物種主要分布在我國云南省。它們具有相似的形態(tài)特征,使得傳統(tǒng)分類學(xué)方法很難有效區(qū)分這些物種。傳統(tǒng)上,這三個物種基于形態(tài)特征被認為是獨立物種,但由于其形態(tài)相似性,這一物種界定面臨較大挑戰(zhàn)(圖1)。在這項研究中,研究團隊收集了來自五個種群的 65 個個體樣本,采用限制性位點關(guān)聯(lián)DNA測序(RAD-seq)技術(shù)獲取基因組數(shù)據(jù),并進行系統(tǒng)發(fā)育和遺傳多樣性分析。通過系統(tǒng)發(fā)育分析,研究發(fā)現(xiàn),B. sinensis 物種復(fù)合群中的三個物種并未形成獨立的單系群體,而是根據(jù)其地理分布形成了不同的遺傳簇(圖2)。補蚌(BB)和普藤(PT)種群表現(xiàn)出較強的遺傳分化,而南貢山(NG)、南拼(NP)和勐侖(ML)種群則存在較強的基因流動(圖3)。在遺傳多樣性分析中,研究表明勐侖(ML)種群的核苷酸多樣性最高,而補蚌(BB)種群則遺傳多樣性最低。遺傳分化(Fst)分析進一步顯示,BB 和 PT 種群的遺傳分化最為顯著,而 NG、NP 和 ML 種群之間的分化較小,暗示這些種群之間的基因流動較為頻繁。研究人員認為,B. sinensis 物種復(fù)合群中的三個物種并非獨立物種,因為沒有足夠的證據(jù)支持其存在不同的進化譜系。觀察到的形態(tài)差異可能是由于環(huán)境因素或種群間基因流動的結(jié)果,而這些差異并不代表物種的獨立性。不同種群之間的遺傳多樣性和分化模式表明,地理距離和基因流動在塑造 B. sinensis 物種群體遺傳結(jié)構(gòu)中起著重要作用。NG、NP 和 ML 種群中的高遺傳多樣性和低遺傳分化表明這些種群之間有持續(xù)的基因流動,而 BB 和 PT 種群之間的較高分化可能是由于其有限的擴散能力。該研究結(jié)果為實蕨屬,尤其是 B. sinensis 物種復(fù)合群的進化關(guān)系和種群遺傳學(xué)提供了新的視角。研究結(jié)果質(zhì)疑了本屬傳統(tǒng)的基于形態(tài)特征的物種劃定方法,并強調(diào)了基因組數(shù)據(jù)在解決蕨類植物分類不確定性中的作用。研究人員也指出,本研究僅限于云南省的五個種群,若能夠在 B. sinensis 物種群體的整個分布范圍內(nèi)進行更為全面的采樣,將為物種的進化歷史和遺傳多樣性提供更完整的圖景。此外,進一步研究基因流動的具體機制和模式將有助于揭示觀察到的遺傳模式背后的進化過程。相關(guān)研究結(jié)果已近期發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊plants(《植物》)上。該項研究得到國家自然科學(xué)基金等項目的資助。文章鏈接:https://doi.org/10.3390/plants13141987圖 1. 中華刺蕨復(fù)合群在野外的形態(tài)及其葉脈樣式。(A,B) Bolbitis sinensis植株及葉脈樣式;(C,D) B. × multipinna 植株及葉脈樣式;(E,F) B. longiaurita 植株和葉脈樣式;(a,b) 顯示在 B. × multipinna 中觀察到的基部延長的裂片和分離的葉脈。圖2. 中華刺蕨復(fù)合群的系統(tǒng)發(fā)育樹和網(wǎng)狀分析。(A) 35棵最大似然一致樹的密度樹;(B) 代表性數(shù)據(jù)集所構(gòu)建的最大似然樹,分支上方的數(shù)字為 1000 次重復(fù)計算的自展支持率,不同顏色的圓圈表示支持率超過 50% 的節(jié)點;(C) 基于p1-r0.60 數(shù)據(jù)集進行的網(wǎng)狀分析圖。圖3. 中華刺蕨復(fù)合群的種群結(jié)構(gòu)分析。(A) 使用 35 個 SNP 數(shù)據(jù)集進行結(jié)構(gòu)分析時,RF 距離和 CV 誤差的分布;(B) 使用代表性數(shù)據(jù)集進行群體結(jié)構(gòu)分析,展示K = 2 時的遺傳組成;(C) 兩個代表性數(shù)據(jù)集(p1-r0.60,p3-r0.70)的主成分分析圖。

2025-01-05

-

南海所科研團隊研究揭示印度-亞洲大陸兩階段“弧–陸”碰撞模式

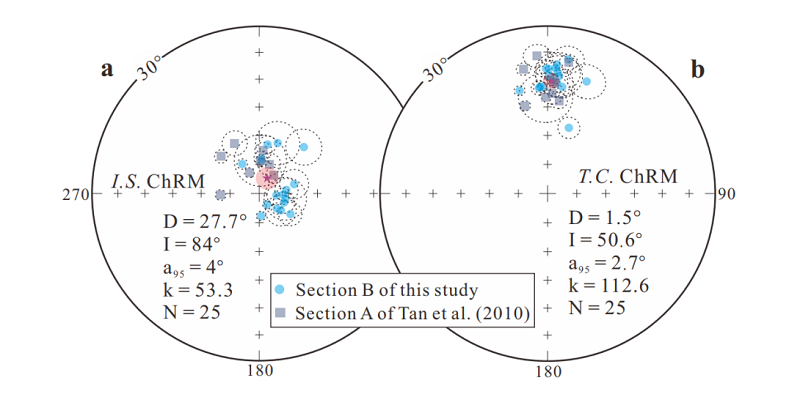

近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質(zhì)重點實驗室談曉冬研究員團隊與中國地質(zhì)大學(xué)(北京)生物地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)重點實驗室李亞林教授團隊合作在“印度-亞洲大陸碰撞以及新特提斯洋閉合過程”重大科學(xué)問題上取得了新的進展,相關(guān)研究成果發(fā)表于Tectonics(《大地構(gòu)造學(xué)》)期刊上。中國科學(xué)院南海海洋研究所博士生王子豪為論文第一作者,談曉冬和李亞林為共同通訊作者。印度-亞洲大陸碰撞起始時間和位置是認識大陸碰撞與高原隆升之間的耦合關(guān)系、俯沖碰撞事件如何影響區(qū)域氣候以及全球變化、新特提斯洋俯沖深部過程及大陸碰撞協(xié)調(diào)機制等一系列科學(xué)問題的兩個關(guān)鍵參數(shù),而準(zhǔn)確恢復(fù)碰撞前的古板塊邊界有助于解決印度-亞洲大陸碰撞的爭議。研究團隊以拉薩地體林周盆地始新世帕那組火山巖為研究對象,通過氬-氬同位素定年以及古地磁學(xué)研究,揭示了約53 百萬年的帕那組火山巖穩(wěn)定的褶皺前的特征剩磁方向,古緯度估計為31.4°N(28.9°N-33.9°N)。并且以地磁場長期變特征和沉積巖古地磁傾角淺化為切入點,結(jié)合相鄰構(gòu)造單元的古地磁數(shù)據(jù)以及高原內(nèi)部羌塘地塊、拉薩地塊分別在三疊紀(jì)中晚期和白堊紀(jì)中期與亞洲大陸碰撞拼合以及白堊紀(jì)末期高原內(nèi)部強烈地殼變形和短縮等地質(zhì)資料,對林周盆地晚白堊世以來的古地磁數(shù)據(jù)進行了綜合評估。分析結(jié)果表明,拉薩地體在晚白堊世位于約24°N,隨后在約53 百萬年前抵達與現(xiàn)今緯度近似的位置。這一重建結(jié)果不支持一個“巨大”且“靜止不動”的晚白堊世–始新世亞洲大陸南緣。結(jié)合多學(xué)科視角下大印度北向延伸寬度的恢復(fù)(小于1000 km),以及新特提斯洋洋內(nèi)俯沖系統(tǒng)的證據(jù),本研究的古地磁約束強烈支持印度–亞洲大陸兩階段“弧–陸”碰撞模式。即大印度和洋內(nèi)島弧俯沖系統(tǒng)在晚古新世–早始新世(約58-53 百萬年前)于約8°N發(fā)生碰撞,最終的陸–陸碰撞則發(fā)生在始新世與漸新世之交(約36-31 百萬年前)。這種碰撞模式能夠協(xié)調(diào)高原內(nèi)滯后長達約20 百萬年的與碰撞相關(guān)的構(gòu)造和沉積響應(yīng)。這項研究對于理解大陸碰撞與高原隆升之間的耦合關(guān)系、俯沖碰撞事件對區(qū)域氣候及全球變化的影響、以及新特提斯洋俯沖深部過程和大陸碰撞協(xié)調(diào)機制等科學(xué)問題具有重要意義。圖1?本研究報道的帕那組火山巖特征剩磁方向圖2?林周盆地晚白堊世–始新世古地磁數(shù)據(jù)與地磁場長期變模型的一致性檢驗支持較高的古緯度結(jié)果圖3?根據(jù)板塊邊界古緯度變化曲線重建新特提斯洋閉合及印度–亞洲大陸碰撞的兩階段過程相關(guān)工作得到國家自然科學(xué)基金項目,南方海洋科學(xué)與工程廣東實驗室(廣州)重點專項,以及第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究項目等支持。文章信息:Wang,Z.,Tan,X.,Li,S.,Li,Y.,Xiao,S.,Guo,Z.,et al. (2024). New 40Ar/39Ar dating and paleomagnetism of the Pana Formation rocks from the Linzhou basin,Lhasa block: Implications for the India-Asia collision. Tectonics,43,e2024TC008687.文章鏈接:https://doi.org/10.1029/2024TC008687

2024-12-30

-

廣州地化所吳駿宏,鐘音等–EST: 一種可持續(xù)性的非生物—生物還原脫氯修復(fù)技術(shù)

????氯代烯烴作為一種廣泛分布于地下環(huán)境中的鹵代有機污染物,對生態(tài)環(huán)境和人類健康構(gòu)成了嚴(yán)峻的威脅。面對這一挑戰(zhàn),開發(fā)可持續(xù)的原位脫氯修復(fù)技術(shù)已成為治理氯代烯烴污染地下水的關(guān)鍵任務(wù)。微生物修復(fù)技術(shù)以其環(huán)保、高效、經(jīng)濟的特點脫穎而出,通過引入大量有機電子供體(例如乳酸、乳化植物油等),促進脫鹵微生物,特別是氯呼吸菌(OHRB)的生長,實現(xiàn)對氯代烯烴的徹底脫鹵和無害化處理。然而,有機電子供體易被沖刷出處理區(qū)域,其發(fā)酵產(chǎn)物可能引起地下水質(zhì)惡化和生物量過度增長導(dǎo)致的含水層堵塞。納米零價鐵(nZVI)作為一種廣泛應(yīng)用于污染地下水和土壤原位修復(fù)的材料,其表面易被氧化或鈍化,這不僅降低了電子利用效率,也增加了應(yīng)用成本。最新研究表明,通過表面硫化處理的納米零價鐵(S-nZVI)能夠提升材料的穩(wěn)定性和反應(yīng)活性。S-nZVI能夠降低氧化還原電位并提供電子,以支持微生物還原脫氯過程。將S-nZVI與OHRB結(jié)合使用,可能成為一項極具潛力的氯代乙烯污染地下水和土壤修復(fù)技術(shù)。盡管如此,S-nZVI與OHRB之間的相互作用機制以及它們對氯代乙烯還原脫氯的具體影響,目前尚不完全明確。????基于此,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所博士生吳駿宏在鐘音研究員、彭平安院士的指導(dǎo)下,將含有脫鹵擬球菌Dehalococcoides(Dhc)的培養(yǎng)物與硫化納米零價鐵(S-nZVI)結(jié)合,構(gòu)建了一個組合系統(tǒng),實現(xiàn)了對四氯乙烯(PCE)的高效非生物-生物協(xié)同降解。該降解過程涉及三個主要途徑:1)通過非生物氫解途徑轉(zhuǎn)化為乙烯;2)通過非生物β-消除途徑生成乙炔,隨后乙炔進一步轉(zhuǎn)化為乙烯;3)通過生物還原脫氯途徑轉(zhuǎn)化為氯乙烯和乙烯(見圖1)。定量分析結(jié)果顯示,氯乙烯的濃度高于乙炔,這表明在該組合系統(tǒng)中,生物還原脫氯是PCE降解的主要途徑。在不額外添加有機電子供體的情況下,該組合系統(tǒng)的PCE降解效率優(yōu)于單一系統(tǒng)。隨著PCE的多次添加,系統(tǒng)的降解速率逐漸提升,經(jīng)過五次重復(fù)添加PCE后,PCE在6天內(nèi)實現(xiàn)了完全降解。通過16S擴增子測序和定量PCR分析發(fā)現(xiàn),在五次重復(fù)添加PCE之后,Dhc的相對豐度從5.2%激增至91.5%,生物量從1.79×106 cells/mL增加到1.39×108 cells/mL,提高了78倍(圖2)。S-nZVI通過與水反應(yīng)產(chǎn)生氫氣,為Dhc提供了豐富的電子供體,從而有效促進了Dhc的生長和PCE的生物還原脫氯過程。圖1 單次添加PCE在4種處理組的降解動力學(xué)(A-D)和PCE的脫氯途徑(E)圖2?組合系統(tǒng)中多次添加PCE對PCE降解動力學(xué)、Dhc的絕對豐度(A)及微生物群落結(jié)構(gòu)(B)的影響此外,S-nZVI通過向揮發(fā)性有機酸(VFAs)生成微生物供應(yīng)電子,促進了VFAs的產(chǎn)生,這為Dhc的生長提供了必需的碳源,例如乙酸,進而有效促進了Dhc的生長。宏基因組分析表明,Desulfovibrio、Syntrophomonas、Clostridium和Mesotoga是組合系統(tǒng)中主要負責(zé)VFAs生成的微生物種類(圖3)。圖3 組合系統(tǒng)中參與VFA生成的屬水平優(yōu)勢物種及其物種的相對豐度?為了深入理解組合系統(tǒng)的電子流向和電子利用效率,我們采用電子流平衡分析法對系統(tǒng)中電子的分配進行了研究。分析結(jié)果表明,S-nZVI產(chǎn)生的電子當(dāng)量主要用于PCE的脫氯反應(yīng)和Dhc的生長,分別占據(jù)了68.1%和6.8%的電子當(dāng)量(見圖4),這一比例顯著高于使用有機電子供體時脫氯過程所占的電子當(dāng)量百分比(12–22%)。這一發(fā)現(xiàn)表明,該組合系統(tǒng)具有更高的電子利用效率,能夠更有效地引導(dǎo)系統(tǒng)中的電子流向脫氯過程,而非其他途徑。圖4?組合系統(tǒng)中消耗的Fe0的電子當(dāng)量分布本項研究揭示了S-nZVI、Dhc以及VFA生成微生物降解氯代烯烴的協(xié)同機制,為實現(xiàn)氯代烯烴污染地下水的可持續(xù)性原位修復(fù)提供了重要的理論依據(jù)。相關(guān)研究成果以副封面文章發(fā)表在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊《Environmental Science & Technology》上(圖5)。吳駿宏為文章第一作者,鐘音為通訊作者。該研究得到了國家自然科學(xué)基金(42077285、42377220)、廣州市科技項目(2024A04J6534)、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項目(2023B0303000007)和海南省重點研發(fā)項目(ZDYF2023SHFZ171)等項目的聯(lián)合資助。圖5 入選ES&T副封面?論文信息:Junhong Wu(吳駿宏),Yin Zhong*(鐘音),Yirong Deng(鄧一榮),Sen Yang(楊森),Heli Wang(王賀麗),Qian Yang(楊倩),Dan Li(李丹),Jianzhong Song(宋建中),Huanheng Zhang(張煥亨),Ping’an Peng(彭平安),2024. Sustainable Abiotic–Biotic Dechlorination of Perchloroethene with Sulfidated Nanoscale Zero-Valent Iron as Electron Donor Source. Environmental Science & Technology,58(47),20931-2094.論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c10948?

2025-01-02

亚洲国产成人久久精品软件|

无码国产精品一区二区免费式影视|

亚洲国产综合精品一区在线播放|

麻豆AV无码精品一区二区|

亚洲永久永久永久永久永久精品|

中文字幕无码精品三级在线电影

|

国产精品久久久久久|

久久九九精品国产综合喷水|

久久精品国产亚洲精品|

精品无码久久久久久久久久

|

国产一区二区精品在线观看|

好吊操这里只有精品|

亚洲精品精华液一区二区|

一区国产传媒国产精品|

国产精品青草久久久久婷婷|

久久久久se色偷偷亚洲精品av|

99国产精品热久久久久久夜夜嗨|

无码日韩精品一区二区三区免费

|

在线精品日韩一区二区三区|

久久国产综合精品SWAG蓝导航

|

日韩人妻无码精品系列|

久久国产美女免费观看精品

|

国产亚洲精品久久久久秋霞|

中文字字幕在线精品乱码app|

精品亚洲成α人无码成α在线观看|

合区精品久久久中文字幕一区|

国产69精品久久久久999三级

|

99精品在线观看视频|

99热这里只/这里有精品|

亚洲国产精品无码久久久秋霞2|

久久这里只精品热免费99|

久久亚洲私人国产精品|

2021国产精品久久久久|

国产精品亚洲午夜一区二区三区|

99在线精品视频观看免费|

亚洲人成色777777精品|

精品国产杨幂在线观看|

国产亚洲精品美女久久久久久下载

|

久久免费观看国产精品88av|

麻豆亚洲AV永久无码精品久久|

91手机看片国产福利精品|