-

?廣州能源所在居民生活能源碳排放相關研究方面取得新進展

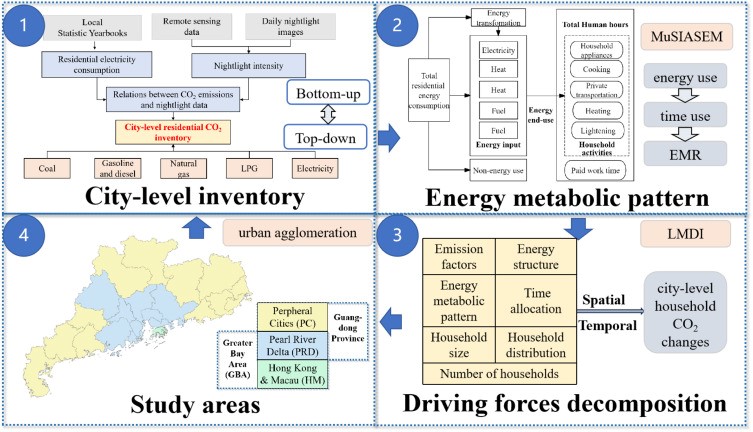

近期,中國科學院廣州能源研究所能源戰略與碳資產研究中心蔡國田研究員團隊在居民生活能源碳排放相關研究領域取得了新的研究成果。近期,中國科學院廣州能源研究所能源戰略與碳資產研究中心蔡國田研究員團隊在居民生活能源碳排放相關研究領域取得了新的研究成果。鑒于不同區域在資源稟賦、主體功能、產業格局以及經濟發展水平等方面存在顯著差異,區域經濟梯度差異為區域間居民生活變遷轉移提供了內在動力。同時,區域間社會變遷導致的城鎮化發展規模和生活方式差異的逐漸擴大,對區域間家庭部門居民資源利用產生了深遠影響,進而促使區域居民生活碳排放格局發生轉變。因此,在梳理區域碳排放責任時,必須考慮終端消費的家庭部門,以實現更加公平和客觀的減排責任劃分,并在區域宏觀層面協調經濟發展與資源環境的可持續利用。研究聚焦于區域間城鄉居民生活碳排放的建模與應用研究,旨在擴展和完善我國在該領域的研究思路和模型方法,彌補現有研究的不足,為居民低碳消費和城市的低碳發展提供理論支撐。研究詳細展現了粵港澳大灣區(GBA)及周邊城市(PC)的城市級居民碳排放量分析過程,研究過程涵蓋了指導設計、數據收集、分析和解釋等環節,采用城市級核算和時空分析方法。城市級核算利用消費數據、夜燈數據和排放系數計算每個城市的能源代謝和二氧化碳排放量,隨后通過時空分析運用LMDI模型,探究居民碳排放隨時間和空間變化的驅動力和變化趨勢。圖1 居民生活能源碳排放研究框架的代謝角度解構研究結果顯示,2010年至2020年間,居民碳排放量幾乎翻了一番,能源代謝率增長了1.5倍。在這些因素的分解中,總體家庭增長和能源代謝率是影響大灣區碳排放上升的主要正向驅動因素,分別貢獻了60%和32%。不同地區之間存在顯著差異,主要驅動因素包括能源代謝率、能源結構轉變和家庭數量增加。針對大灣區城市發展的不同需求,研究提出了針對性的政策建議,包括通過數字技術建立居民減碳行為的實時動態核算體系、通過采用遠程辦公最大限度地減少通勤時間、使用節能家用電器和倡導采用智能家居技術推動城市間碳減排協調治理等。研究揭示了粵港澳大灣區居民生活碳排放特征,確定了關鍵驅動因素和影響,并為大灣區及周邊城市的低碳城市發展和政策制定提供了政策建議。圖2 粵港澳大灣區及周邊城市碳排放變化研究引入了社會代謝理論,并采用了多種指標和方法(如MuSIASEM方法和LMDI方法等)來綜合評價粵港澳大灣區家庭生活機制下,社會代謝及其綜合發展狀況對于碳排放的驅動機制。該方法拓展了居民生活能源碳排放的核算范圍,使得研究結果更加全面和準確。研究揭示了家庭部門在碳排放中的重要地位,并指出了影響家庭碳排放的關鍵因素,有助于引導家庭部門采取更加節能和低碳的生活方式,從而降低碳排放量。針對不同地區的家庭能源利用模式差異,可以制定差異化的減排政策,以實現更加公平和有效的碳減排,有助于推動我國在碳排放雙控領域的深入研究和有效實踐。研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、教育部人文社科基金、廣東省聯合基金、廣州市基礎與應用基礎研究等項目資助。相關研究成果以The impact of energy metabolic pattern on household carbon emissions: a spatio-temporal perspective in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area為題,發表于Sustainable Cities and Society期刊。原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106094

2024-12-31

-

“地球宜居性的深部驅動機制”重大研究計劃2024年度學術交流會暨2025年指南研討會在廣州順利召開

年度交流會暨指南研討會的召開進一步明確了重大研究計劃的總體目標,促進了項目組成員之間學術交流和合作,確定了下一年度項目指南發布的重點,為今后該重大研究計劃順利開展奠定良好基礎。2024年12月21日至22日,國家自然科學基金委員會(以下簡稱自然科學基金委)交叉科學部“地球宜居性的深部驅動機制”重大研究計劃2024年度學術交流會暨2025年指南研討會在廣州順利召開。重大研究計劃指導專家組和管理工作組,以及來自全國30多所高校、科研院所的200余名專家學者參加會議。自然科學基金委交叉科學部副主任付雪峰,中國科學院廣州地球化學研究所(以下簡稱廣州地化所)黨委書記、副所長張海祥致辭,王強副所長主持開幕式。張海祥書記在致辭中強調,作為重大研究計劃依托單位,廣州地化所將全力配合自然科學基金委,為項目部署和實施提供支撐保障,同時鼓勵各領域專家學者積極申報相關項目,共同推進和實現地球系統科學的重大理論創新。徐義剛院士回顧了本重大研究計劃的立項背景、實施方案、總體目標和核心科學問題等。他指出,本計劃旨在破解地球宜居性之謎,助力國家深地戰略。希望此次交流會能夠強化項目的頂層設計,明確項目管理的基本要求,為實現重大研究計劃的總體目標提供有力支持。隨后,2024年度資助項目負責人分別作項目開題匯報,主要圍繞項目的科學目標,重點介紹了擬開展的工作內容、預期成果及未來對本重大研究計劃的貢獻。指導專家組對會議報告進行了點評,并對后續研究工作提出了建設性意見。會議期間,指導專家組和管理工作組進行了2025年度項目指南專題研討。年度交流會暨指南研討會的召開進一步明確了重大研究計劃的總體目標,促進了項目組成員之間學術交流和合作,確定了下一年度項目指南發布的重點,為今后該重大研究計劃順利開展奠定良好基礎。

2024-12-27

-

深圳先進院?|?陳業團隊開發高性能酵母誘導系統(Metabolic Engineering & Adv. Funct. Mater. )

近日,中國科學院深圳先進技術研究院陳業團隊于國際期刊Metabolic Engineering發表研究論文"Versatile xylose and arabinose genetic switches development for yeasts"。該研究利用來自曲霉菌種的轉錄激活因子XlnR和AraRA以及細菌轉錄阻遏因子XylR和AraRR,在酵母中開發了基于廉價誘導劑的高誘導強度,低泄漏的木糖和阿拉伯糖誘導系統。近日,中國科學院深圳先進技術研究院陳業團隊于國際期刊Metabolic Engineering發表研究論文"Versatile xylose and arabinose genetic switches development for yeasts"。該研究利用來自曲霉菌種的轉錄激活因子XlnR和AraRA以及細菌轉錄阻遏因子XylR和AraRR,在酵母中開發了基于廉價誘導劑的高誘導強度,低泄漏的木糖和阿拉伯糖誘導系統。釀酒酵母作為重要的真核模式生物和細胞工廠,已經有大量的天然或人工誘導系統被開發。但是,用于實際生產的大規模發酵的誘導系統依然局限于內源的半乳糖(GAL)系統。然而,半乳糖誘導系統存在若干不足,主要表現在對葡萄糖的抑制作用導致生長與生產過程難以分離,以及復雜的內源調控網絡在不同營養條件下導致誘導動力學行為的復雜性。此外,基因表達的誘導依賴于易降解且成本較高的半乳糖。D-木糖和L-阿拉伯糖作為農業廢棄物(如秸稈)水解產物的主要組分,具有成本低廉的優勢。鑒于釀酒酵母無法天然降解這些糖類,它們成為理想的專一性誘導劑,可用于生產大量化學品或蛋白質。自2015年以來,科學家已經在酵母中開發了一些木糖基因表達誘導系統。過往的木糖誘導系統大多基于原核生物的阻遏轉錄因子XylRR構建,但是這些系統都有一個普便存在的問題:最大誘導轉錄水平偏低,且轉錄因子的濃度需要細調以避免引發宿主生長毒性。內在調控原理-阻遏轉錄因子的去阻遏以及原核生物與真核生物的轉錄激活機制的截然不同,決定了很難改造已有的木糖轉錄誘導系統。文章上線截圖絲狀真菌是生態環境中的分解者,具有強大的分解代謝能力,因此研究團隊著重在這類菌種中篩選能響應木糖及阿拉伯糖的轉錄激活因子。通過構建基于熒光報告基因的篩選系統,團隊最終找到了來自構巢曲霉和黑曲霉的轉錄激活因子-XlnR (AN7610)和AraRA (An04g08600),能在釀酒酵母中分別劑量響應木糖及阿拉伯糖并啟動下游基因轉錄表達。為克服天然啟動子的局限性,如序列冗長、轉錄調控信號多樣及結構復雜性,研究團隊采用結構緊湊的釀酒酵母ADH2強誘導型啟動子作為基礎,將XlnR的結合一致性序列xlno替換ADR1的結合序列,成功開發出響應木糖的半合成啟動子,顯著增強了木糖誘導下的基因轉錄表達。通過構建TSS與TATA-box、TATA-box與poly(A)區域間隔序列的文庫,并調整轉錄因子結合基序(motif)的數量,成功開發出具有廣泛動態范圍的全合成誘導啟動子。基于轉錄激活因子的誘導系統通常泄漏水平較高,為應對泄漏水平較高的問題,研究團隊引入了原核生物的轉錄阻遏抑制信號,并設計了轉錄激活/抑制的雙調控系統。這一創新使得木糖雙調控系統的動態范圍擴展至4000倍以上,且最大誘導轉錄活性達到釀酒酵母強組成型啟動子TDH3活性的兩倍以上。同樣阿拉伯糖雙調控誘導系統動態范圍達300倍,最大誘導轉錄活性與TDH3啟動子活性相當。重要的是,農業廢棄物如玉米芯未經處理的水解物也可以充分激活該木糖誘導系統。最后,研究團隊綜合比較了本研究開發的木糖及阿拉伯糖誘導系統與釀酒酵母中常用的誘導系統(天然系統如GAL系統,Cu2+誘導啟動子PCUP1,甲硫氨酸抑制啟動子PMET3以及基于雌激素受體ER的合成誘導系統LexA-ER-VP16/B112),證實木糖雙調控系統就調控嚴謹性,誘導激活水平、動態范圍、誘導速度和對宿主的生長影響方面優于現有系統。研究團隊驗證了這兩套誘導系統在高滴度(>100 mg/L)芳樟醇生產中的實用性,同時證實了使用玉米芯水解物作為唯一碳源和誘導劑來源,也能實現高滴度芳樟醇的生產。最后,團隊也證明了基于XlnR的木糖誘導系統可遷移到工業菌株如畢赤酵母、病原菌如光滑念珠菌和白色念珠菌(CUG支系酵母)。在畢赤酵母中,基于XlnR的木糖誘導系統的最大誘導水平高于其經典的甲醇誘導系統,并證實了其用于生產分泌蛋白的實用性。本研究不僅為酵母提供了強大的遺傳開關,還提出了一種將激活/抑制信號整合到合成啟動子中的通用策略,以實現最優性能。木糖及阿拉伯糖誘導系統開發策略,設計原理及應用本文第一作者是中國科學院深圳先進技術研究院助理研究員郭淑慧,通訊作者是中國科學院深圳先進技術研究院研究員陳業。該工作獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金,以及深圳合成生物學創新研究院的支持。團隊相關亮點成果通過與該研究相似的轉錄因子重構結合合成啟動子方法,以及對于轉錄因子表達量、DNA結合結構域及啟動子模塊的精準設計,可以在釀酒酵母及大腸桿菌中對于任意轉錄信號進行優化。基于該方法,陳業團隊與湖南大學的合作成果,以"On-Chip Engineered Living Materials as Field-Deployable Biosensing Laboratories for Multiplexed Detection"為題,已在Advanced Functional Materials期刊上發表,中國科學院大學碩士黎欣睿完成了細胞傳感器的開發。原文鏈接https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202416830基于微流控芯片的現場可部署的ELM生物傳感實驗室(ELMlab-on-Chip)設計原理<!--!doctype-->

2024-12-30

-

深圳先進院 | 合成生物學與環境工程相結合開創藻類處理畜牧業廢水新紀元(Bioresource Technology)

畜牧業每年將生產240億噸廢水,廢水的排放導致水資源的嚴重富營養化。此外,集中飼養動物的大型農場需要大量使用激素和抗生素,對周圍的淡水生態系統等產生負面影響。畜牧業每年將生產240億噸廢水,廢水的排放導致水資源的嚴重富營養化。此外,集中飼養動物的大型農場需要大量使用激素和抗生素,對周圍的淡水生態系統等產生負面影響。比如,畜牧業廢水中的厭氧消化后的出水的主要特點包括1)氨氮濃度高(1000-2000 mg/L),2)抗生素種類繁多,且3)碳氮比(C/N<1)往往低于傳統活性污泥所需的營養比例(C/N >5)。因此,厭氧消化后的水不利于后續活性污泥法的反硝化過程的進行,從而導致總氮濃度偏高。另一方面,目前研究藻類處理法存在的問題包括:1)無法適應高氨氮以及多類型抗生素所帶來的毒性問題,2)藻類的收集也是目前比較關注的問題;3)其較長的生長周期和廢水處理時間勢必會大大增加大規模連續式反應系統的水利停留時間,從而影響整個水廠的建造和運營成本。近日,由中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所的Howard H. Chou課題組,成都信息工程大學的張輝課題組以及美國克萊姆森大學的陳寰課題組在Bioresource Technology期刊發表重要研究成果"Two-stage continuous cultivation of microalgae overexpressing cytochrome P450 improves nitrogen and antibiotics removal from livestock and poultry wastewater"。研究發現,一種小球藻(Chlorella vulgaris)通過定向進化可以適應在含有高氨氮和低碳氮比的畜牧業厭氧消化廢水中生長。并且本次研究采用了一種設計-建造-測試-學習(DBTL)相結合的研究模式優化了利用該菌株來處理廢水的連續工藝,以實現加速氨氮的去除和縮短水利停留時間(HRT)。與此同時,經過改造的菌株還有效地去除了廢水中的多種抗生素。該研究通過生理、化學、代謝物、轉錄組和遺傳分析,闡明了小球藻在廢水中生存的耐受性、氨氮去除和抗生素降解的機制。最終研究表明,在小球藻中過表達新鑒定的P450酶可以改善氨氮、有機氮和抗生素的降解。這項研究為開發基于微藻的工藝以改善畜牧業中的氮和水循環提供了寶貴的見解。同時,在合成生物學和環境工程層面,該研究也為后續優化藻類污水處理技術提供了新的思路和發展方向。文章上線截圖清潔的水源和食物是人類健康和全球可持續發展相互關聯的重要資源。工業化養殖利用大量清潔水,同時產生大量廢水,對淡水供應造成負擔。據估計,畜牧業每年為了生產 560 億頭牲畜供消費會產生 240 億噸廢水,預計到 2050 年消費量將超過 1000 億頭牲畜 (Sepúlveda-Mu?oz et al.,2023)。為了滿足這種日益增長的需求,人們建立了大規模的集中飼養農場,需要大量使用激素和抗生素 (Vaishnav et al.,2023)。然而,廢水往往在未進行有效營養管理的情況下排放,導致全球 64-97% 的富營養化 (Silva-Gálvez et al.,2024)。抗生素在廢水中的積累及向環境的釋放可能會對抗生素耐藥性產生潛在的不利影響,加劇與耐藥病原體相關的現有問題 (Wang et al.,2021)。因此,畜牧業廢水管理不當會對周圍的淡水生態系統以及人類健康和安全產生負面影響。傳統的畜牧業廢水處理過程采用兩步法。首先,利用厭氧消化來極大地降低化學需氧量 (COD)。然后,使用好氧活性污泥氧化去除剩余的營養物質。厭氧消化步驟至關重要,因為高 COD 會抑制污泥的生長 (Wang et al.,2016)。厭氧消化還有一個額外的好處,那就是以沼氣的形式創造綠色能源。在中國,每年通過加工牲畜糞便生產 145 億立方米沼氣 (Ran et al.,2021)。然而,厭氧消化后殘留的總氮(TN)較高,尤其是氨氮可高達 1000-2000 mg/L,使得厭氧消化出水中的碳氮比(COD/TN)較低,污泥沒有足夠的碳源進行生長,從而降低了第二步中活性污泥去除營養物質的能力 (Zhang et al.,2022)。基于微藻的處理工藝,其好處在于微藻獨特的生理和代謝途徑使得其可以通過固定 CO2合成有機碳源,從而生長在低 COD/TN的污水環境中。然而,微藻對于高氨氮和復合型抗生素廢水的適應能力較差,同時目前基于微藻的處理工藝需要較長的水力停留時間 (HRT),約為 8-12 天 (de Mendon?a et al.,2018),這限制了它們在商業工藝中的廣泛應用。為此,本研究旨在探索小球藻去除畜牧業厭氧廢水中的氮和抗生素的潛在機制。并通過設計-構建-測試-學習(DBTL)策略,將環境工程和合成生物學方法相結合,用以去除廢水中的氮和異類污染物以及縮短水力停留時間。定向進化小球藻對畜牧業廢水的處理利用定向進化技術,篩選到了新型小球藻(M5)能夠快速地去除廢水中的總氮(TN),氨氮(NH4-N)和總磷(TP)。在鴨場厭氧廢水中實現了 192 mg TN/L/d、177 mg NH4-N/L/d 和 2 mg TP/L/d 的去除率,在養豬場厭氧廢水中實現了 160 mg TN/L/d、125 mg NH4-N/L/d 和 6 mg TP/L/d 的去除率 (圖1a 和b)。與之前發表的研究相比,在TN含量高出 4 倍的情況下,M5對TN去除率仍舊高出 8 倍 (Wang et al.,2016)。同時,發現M5可有效去除鴨場廢水中的強力霉素、磺胺甲氧噠嗪、環丙沙星和磺胺嘧啶(圖 1c)。在豬場廢水中,也可有效去除磺胺甲氧噠嗪、磺胺二甲嘧啶、強力霉素、土霉素、磺胺間甲氧嘧啶、培氟沙星、金霉素和四環素(圖 1d)。圖 1. 畜禽廢水的批量處理工藝。處理(a)鴨場和(b)豬場廢水時細胞密度、化學需氧量 (COD)、總氮(TN)、銨氮(NH4-N)、總有機氮(TON)和總磷(TP)濃度的變化。M5 處理后(c)鴨場和(d)豬場廢水中抗生素的去除率連續反饋式處理系統的搭建為了能夠讓 M5 投入商業應用,并且與傳統的活性污泥法的水力停留時間相匹配(HRT=4-6天),我們利用了 DBTL 策略來建立了一套新型兩級連續反饋式處理系統(CFP)。經過了長達兩個月的觀察,CFP工藝在水力停留時間為4天的情況下實現了穩定的污染物降解率,其中在鴨場廢水中的去除率為 334 mg TN/L/d、306 mg NH4-N/L/d 和 4 mg TP/L/d,在豬場廢水中的去除率為 213 mg TN/L/d、213 mg NH4-N/L/d 和 10 mg TP/L/d。即使在將系統總工作體積減少43% 后,使用CFP工藝的 NH4-N 去除率仍比搖瓶實驗高出 70%。另一方面,在對 CFP 系統中抗生素濃度的分析表明,林可霉素、恩諾沙星、磺胺甲氧噠嗪、螺旋霉素、磺胺嘧啶和泰樂菌素的去除效果均有所改善(圖 2f、g)。實驗數據證實了該套工藝已經可以和傳統的活性污泥法的處理效率不相上下了,甚至在總氮的處理方面比污泥法更勝一籌。圖 2. 連續反饋工藝處理畜牧業廢水。(a)連續反饋系統示意圖。處理(b、c)鴨場厭氧消化廢水(DFWD)和(d、e)養豬場厭氧消化廢水(PWD)后,I 和 II 階段的細胞密度、化學需氧量(COD)、總氮(TN)、銨氮(NH4-N)和總磷(TP)濃度。從(f)DFWD 和(g)PWD 中抗生素去除率新型P450酶用于畜牧業廢水處理為了進一步探索 M5 降解廢水的潛在機理,我們通過轉錄組測序挖掘了高表達的 P450 酶,其中經過分析和比對,發現了一段完整的高表達 P450 酶的基因(A23292)。為了驗證這段基因的潛在功能,將其重新在未進化的原始小球藻(M2)細胞體內進行了過表達實驗。研究表明 A23292 過表達的小球藻細胞(M2+N)足以耐受畜牧業廢水中的抑制化合物。經過M2過表達密碼子優化的 A23292 處理后(M2+CO),鴨場和豬場廢水中的氨氮去除率分別提高了 11 倍和 5 倍(圖 3a、b)。因此,氨氮去除率的提高可能是由于 A23292 從廢水中去除了生長抑制化學物質,從而促進了更高的細胞生長,從而加速了氨氮的去除。在 A23292 過表達后,鴨場和豬場廢水中實現的 NH4-N 去除率分別為 470 mg NH4-N/L/d 和 240 mg NH4-N/L/d。另一方面,M2 過表達密碼子優化的 A23292 后,林可霉素、恩諾沙星和泰樂菌素的去除率分別提高了 60%、40% 和 130%(圖 3c)。這些增加表明A23292參與了這些抗生素的水解作用。?圖 3. 細胞色素 P450 對畜牧業廢水的解毒測試。通過 M2 與空載體對照(M2+EV)、M5、過表達天然 A23292 的 M2(M2+N)和過表達密碼子優化的 A23292 的 M2(M2+CO),去除(a)鴨場和(b)豬場廢水中的化學需氧量(COD)、總氮(TN)、銨氮(NH4-N)、總有機氮(TON)和總磷(TP)。(c)在 BG-11 中,通過過表達密碼子優化的 A2329 的 M2 抗生素(500 μg/L)去除率本研究主要提供了兩種改進基于藻類的高氨氮畜牧業厭氧消化廢水的處理方法。一種方法是基于合成生物學改造,通過過表達密碼子優化后的 P450 酶來增強對有毒物質的解毒。另一種是基于 DBTL 策略,開發通過細胞回流步驟來增強細胞的毒性耐受性并保持細胞繁殖能力。這兩種方法已在實驗室規模上得到驗證,并且為以下學科領域和工程方面提供了一些新的思路和應用:1)通過蛋白質工程改進小球藻 P450 酶的活性;2)分析結構并探索 P450 酶在其他類型廢水中的潛在功能;3)可以研究基于藻類的 CFP 工藝與活性污泥工藝的結合進一步去除 COD 和 TN。中國科學院深圳先進技術研究院的博士后肖睿為文章的第一作者,正高級工程師Howard H. Chou為文章的通訊作者。本研究得到了國家重點研發計劃、中國博士后科學基金以及深圳合成生物學創新研究院的支持。參考文獻Ran,C.,Zhou,X.,Yao,C.,Zhang,Y.,Kang,W.,Liu,X.,Herbert,C.,Xie,T. 2021. Swine digestate treatment by prior nitrogen-starved Chlorella vulgaris: The effect of over-compensation strategy on microalgal biomass production and nutrient removal. Science of The Total Environment,768,144462.Sepúlveda-Mu?oz,C.A.,de Godos,I.,Mu?oz,R. 2023. Wastewater Treatment Using Photosynthetic Microorganisms. Symmetry,15(2),525.Silva-Gálvez,A.L.,López-Sánchez,A.,Camargo-Valero,M.A.,Prosenc,F.,González-López,M.E.,Gradilla-Hernández,M.S. 2024. Strategies for livestock wastewater treatment and optimised nutrient recovery using microalgal-based technologies. Journal of Environmental Management,354,120258.Vaishnav,S.,Saini,T.,Chauhan,A.,Gaur,G.K.,Tiwari,R.,Dutt,T.,Tarafdar,A. 2023. Livestock and poultry farm wastewater treatment and its valorization for generating value-added products: Recent updates and way forward. Bioresource Technology,382,129170.Wang,M.,Yang,Y.,Chen,Z.,Chen,Y.,Wen,Y.,Chen,B. 2016. Removal of nutrients from undiluted anaerobically treated piggery wastewater by improved microalgae. Bioresource Technology,222,130-138.Wang,X.-R.,Lian,X.-L.,Su,T.-T.,Long,T.-F.,Li,M.-Y.,Feng,X.-Y.,Sun,R.-Y.,Cui,Z.-H.,Tang,T.,Xia,J. 2021. Duck wastes as a potential reservoir of novel antibiotic resistance genes. Science of The Total Environment,771,144828.Zhang,W.,Kong,T.,Xing,W.,Li,R.,Yang,T.,Yao,N.,Lv,D. 2022. Links between carbon/nitrogen ratio,synergy and microbial characteristics of long-term semi-continuous anaerobic co-digestion of food waste,cattle manure and corn straw. Bioresource Technology,343,126094.<!--!doctype-->

2024-12-30

-

深圳先進院?|? 超聲“指揮官”下的細菌-細胞生物機器人:深層滲透開啟藥物遞送新篇章(Trends in Biotechnology)

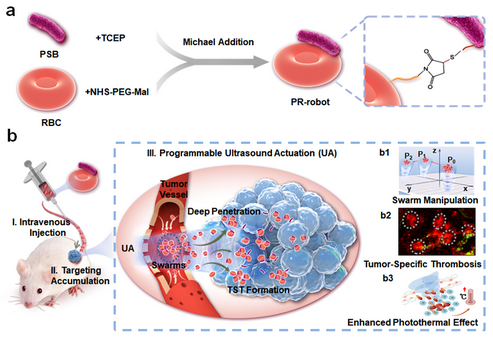

12月21日,蔡林濤團隊和馬騰團隊聯合成功開發了一種具有自主缺氧感知和超聲響應功能的細菌-細胞生物機器人,通過缺氧靶向聯合超聲操控,實現腫瘤深層滲透和生成腫瘤特異性血栓,最終實現高效精準治療。微納生物機器人具有行為精準可控、功能多樣性及優異的生物相容性等特點,是實現精準醫療和復雜生物任務的理想工具。然而,如何有效地控制其運動和功能成為研究的關鍵。超聲在深層生物組織中具有良好的穿透性,能夠實現非侵入式、遠程的精確操控,對生物體安全性高。因此,超聲驅動在微納生物機器人領域具有重要的應用潛力。北京時間12月21日,中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所蔡林濤團隊和醫工所馬騰團隊聯合在國際學術期刊《Trends in Biotechnology》上發表了題為“Programmable Ultrasound-Mediated Swarms Manipulation of Bacteria-Red Blood Cell Microrobots for Tumor-Specific Thrombosis and Robust Photothermal Therapy”的文章。該工作成功開發了一種具有自主缺氧感知和超聲響應功能的細菌-細胞生物機器人,通過缺氧靶向聯合超聲操控,實現腫瘤深層滲透和生成腫瘤特異性血栓,最終實現高效精準治療。https://authors.elsevier.com/c/1kIeKc9XEnKgD該研究利用光合細菌獨特的缺氧感知能力和自身分泌細菌葉綠素的特性,結合紅細胞雙凹圓盤結構的特點,構建了一種光合細菌-紅細胞偶聯的生物微型機器人(PR-robot)。該生物機器人具有較長的體內循環時間,并自主靶向腫瘤區域,提高了腫瘤特異性富集效率。同時,紅細胞的特殊結構增強了PR-robot的聲阻抗,使PR-robot能夠以生物集群方式被超聲鑷精確控制和驅動,甚至穿越生物屏障、深度滲透到腫瘤組織內部。生物群的涌入誘導腫瘤特異性血栓的形成,協同光合細菌增強光熱抗腫瘤效果。超聲驅動細菌-紅細胞微型生物機器人實現深度滲透用于癌癥治療研究團隊進行了一系列體外和體內實驗,以驗證生物群的超聲可控性和深度滲透的有效性以及生物安全性。首先通過NHS-PEG2000-Mal和- SH的邁克爾加成偶聯制備了PR-robots。隨后在體外利用程序化超聲驗證了對這些生物機器人的捕獲和驅動能力。研究顯示,超聲鑷能夠抓取PR-robots形成生物群集,同時還能精準操控生物群沿著既定路線自主運動,甚至在逆流中前進。進一步研究顯示,生物群在超聲操控下,能夠有序穿越屏障,實現深度滲透。在體內研究中,PR-robots被尾靜脈注射后,能夠利用細菌的缺氧感知能力和紅細胞的保護作用,高效靶向到腫瘤區域。超聲鎳捕獲這些PR-robots,并驅動生物群向腫瘤組織內部滲透。隨著PR-robots的涌入,腫瘤組織內部形成大量腫瘤特異性血栓,協同增強光熱治療效果。該微型生物機器人的開發為基于超聲驅動控制的藥物深層遞送和相關疾病的治療提供了全新的技術手段和設計理念。中國科學院深圳先進技術研究院蔡林濤研究員、馬愛青副教授、馬騰研究員、劉蘭蘭副研究員為通訊作者,碩士研究生冉慧、博士后楊曄、韓偉靜副研究員和梁銳晶副研究員為共同第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金委、科技部、廣東省科技廳、深圳市科創委等科技項目的資助。<!--!doctype-->

2024-12-23

-

南海所?|?南海冷泉沉積物中鉬同位素特征:揭示甲烷滲漏與鉬富集機制

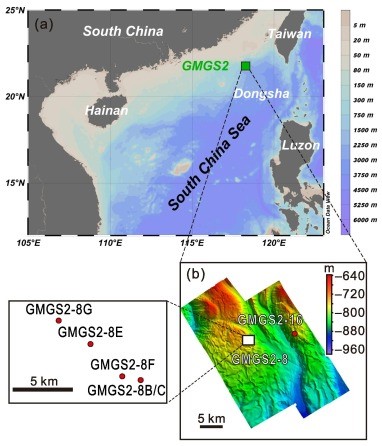

近日,中國科學院南海海洋研究所冷泉與水合物研究團隊在冷泉活動強度示蹤和元素富集機制研究領域取得重要進展。該團隊利用在南海東沙海域的水合物鉆孔巖芯,通過沉積物中鉬同位素(δ98Mo)的研究,揭示了冷泉沉積物中鉬的富集機制,并指出鉬同位素具有示蹤冷泉活動強度的潛力。相關研究成果已發表在Geochimica et Cosmochimica Acta上,中國科學院南海海洋研究所博士金夢(現廣州海洋地質調查局)為論文第一作者,中國科學院南海海洋研究所副研究員李牛為論文通訊作者,合作者還包括廣州海洋地質調查局教授陳芳、德國漢堡大學教授J?rn Peckmann、美國朱尼亞塔學院教授Ryan Mathur、美國羅格斯大學教授Linda Godfrey,以及上海海洋大學教授陳多福。海洋沉積物釋放的甲烷對海底生態環境乃至地球氣候系統可能產生顯著影響。在海底冷泉沉積物中,鉬(Mo)的富集與甲烷釋放事件密切相關,這些沉積物可能是海洋中潛在的鉬匯。然而,冷泉沉積物中鉬富集的具體機制尚未完全明確。本研究對南海天然氣水合物區域的鉆孔沉積物(GMGS2-8、GMGS2-16)進行了鉬同位素分析。分析結果顯示,冷泉沉積物中的自生鉬同位素組成(δ98Moauth=0.18‰~3.31‰,NIST SRM 3134)與現代富含鐵、貧硫化氫的沉積物以及弱缺氧沉積物相似。圖1 研究站位所在位置示意圖,南海東沙水合物鉆孔GMGS2-8、GMGS2-16其中較高的自生鉬同位素(δ98Moauth>1.5‰)反映了較低甲烷滲漏情況下,海水中的鉬通過擴散作用進入沉積物孔隙水中,并在硫化環境中轉變成硫代鉬酸鹽,導致鉬同位素分餾。而自生鉬同位素值的降低與沉積物Fe/Al和Mn/Al的升高則表明,在甲烷滲漏強烈的情況下(存在甲烷氣泡),鐵錳氧化物和氫氧化物顆粒的穿梭過程更為活躍。圖2 (a)南海冷泉沉積物自生Mo同位素組成與Mn/Al關系,(b)與Fe/Al關系,(c)自生Mo和Mo同位素組成指示Mo來源研究認為,在甲烷滲漏通量較低時,沉積物中的鉬主要來源于海水中鉬的向下擴散。而在甲烷滲漏強度較高時,向上的甲烷氣泡和羽狀流促進了大量鐵和錳從沉積物深部釋放到上層水體,這些釋放出的鐵和錳遇到氧化的底層水后形成氧化物和氫氧化物顆粒。這些顆粒從海水中吸附鉬,隨后又回到沉積物中,在缺氧條件下分解釋放出鉬。釋放出的鉬被沉積物孔隙水中的硫化氫固定,最終導致冷泉沉積物中鉬的富集。本研究揭示了鐵錳顆粒穿梭過程在甲烷滲漏區域鉬封存中的重要作用,并指出冷泉沉積物中的鉬同位素組成有潛力作為限定甲烷滲漏強度的地球化學指標。圖3? 冷泉沉積物Mo同位素富集機制示意圖該工作受到國家自然科學基金、中國科學院南海海洋研究所自主部署項目和廣東省基礎與應用研究研究重大項目共同資助。論文信息:Jin,M.,F. Chen,N. Li*,J. Peckmann,R. Mathur,L. Godfrey,and D. F. Chen (2024),Isotope evidence for the enrichment mechanism of molybdenum in methane-seep sediments: Implications for past seepage intensity,Geochim Cosmochim Ac,373,282-291論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703724001728?via%3Dihub

2024-12-25

-

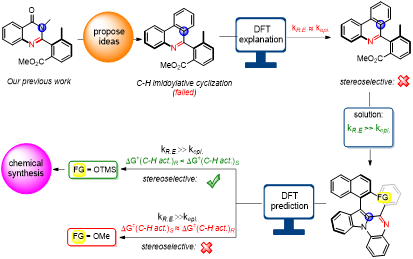

廣州健康院在一類阻轉異構體化合物的不對稱合成研究中取得新進展

近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院朱強/羅爽課題組通過密度泛函理論(DFT)輔助,實現了鈀催化吲哚芳基異腈的C-H亞胺基環化反應,對映選擇性地合成了多種稠環吲哚骨架的阻轉異構體。相關研究成果以“DFT-Assisted Atroposelective Construction of Indole-Fused N-Heteroaromatic Frameworks through Palladium-Catalyzed C-H Imidoylation”為題,發表在國際催化期刊ACS Catalysis上。近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院朱強/羅爽課題組通過密度泛函理論(DFT)輔助,實現了鈀催化吲哚芳基異腈的C-H亞胺基環化反應,對映選擇性地合成了多種稠環吲哚骨架的阻轉異構體。相關研究成果以“DFT-Assisted Atroposelective Construction of Indole-Fused N-Heteroaromatic Frameworks through Palladium-Catalyzed C-H Imidoylation”為題,發表在國際催化期刊ACS Catalysis上。(ACS Catal.2025,15,255–264)“阻轉異構體(Atropisomer)”是指由于空間位阻或電子效應導致的單鍵旋轉受阻的構象,表現出與其他立體生成元素相似的對映體特征。軸手性雙(雜)芳基作為一種重要的阻轉異構體,廣泛存在于生物活性化合物中,并在不對稱催化和功能材料領域具有重要應用。近年來,不對稱合成雙(雜)芳基阻轉異構體方面取得了顯著進展。在各種策略中,借助過渡金屬催化的芳基C-H鍵直接官能化,已被認為是將自由旋轉的雙(雜)芳基轉化為旋轉受限阻轉異構體的有效手段。然而,前手性雙(雜)芳基通常需要導向基團,這在一定程度上限制了那些能提供空間位阻的取代基的多樣性。團隊在實驗前首先利用DFT計算來解決芳基異腈手性控制相關的問題。核心問題在于中間體的異構化速率與還原消除速率接近,導致產物缺乏立體選擇性。解決問題的關鍵,是擴大差向異構化與還原消除之間的速率差異,使中間體在還原消除過程中表現出顯著的立體選擇性。研究結果表明,當取代基為OTMS時,產物的立體選擇性能得到有效控制。由于底物種類繁多以及合成過程復雜,DFT的提前預測顯著提高了整體效率并減少了實驗工作量。綜上,朱強/羅爽課題組發展了對映選擇性地合成多種稠環吲哚骨架的阻轉異構體的新方法。包括C-C和C-N手性軸的異構體均能有效合成。更重要的是證明了DFT計算在輔助不對稱反應設計和提升對映選擇性方面的可靠性,為未來化學合成領域相關研究提供了新的思路和方法。該論文的第一作者是2024屆博士畢業生王希龍,通訊作者是朱強研究員、羅爽研究員、羅宇博士和南寧師范大學黃俊副教授。徐家麗同學(南寧師范大學聯合培養)和王垣予同學也參與了該課題的研究工作。該研究得到了國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、廣西自然科學基金等項目的支持。論文鏈接圖1?DFT輔助的鈀催化對映選擇性C-H鍵亞胺基環化反應圖2?通過DFT計算篩選模板底物

2024-12-24

-

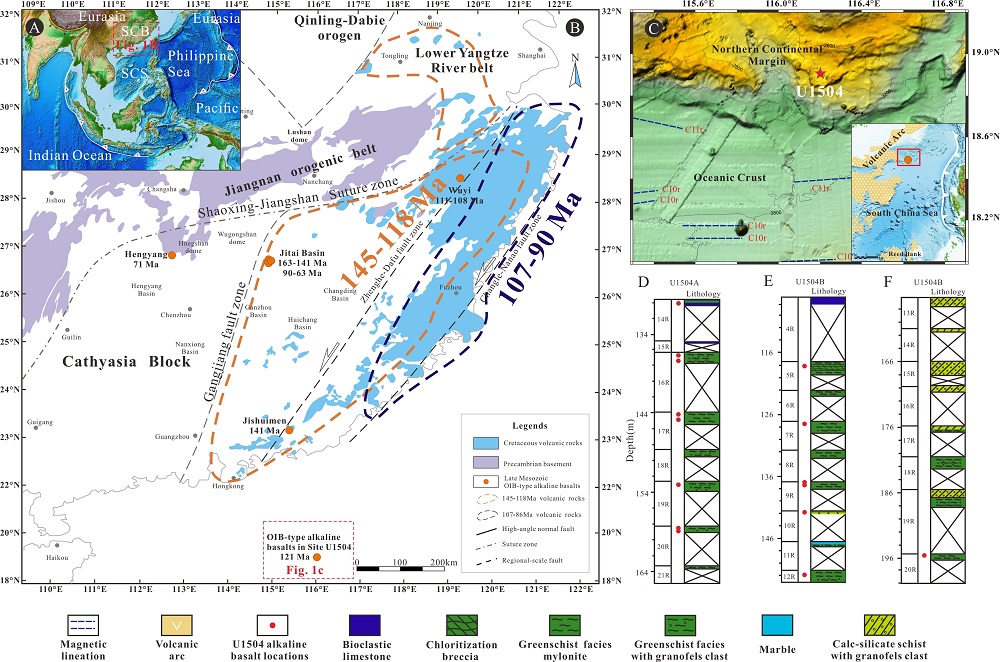

南海所|華南陸弧深部地幔多樣性與俯沖動力學新發現

中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)博士孫李恒、研究員張運迎和研究員孫珍等在陸弧深部地幔多樣性的研究中取得了重要進展。研究人員在華南中生代陸弧深部識別出起源于富集軟流圈的石榴石輝石巖組分,這對理解陸弧深部地幔多樣性與俯沖動力學機制具有重要意義。相關研究成果發表在《Geological Society of America Bulletin》上。陸弧是板塊俯沖體系中大量巖漿產生的場所,也是地球陸殼生長的主要工廠。這些過程通常被認為與起源于俯沖流體或熔體的島弧拉斑-鈣堿性系列巖漿作用有關。近年來隨著研究的深入,陸弧區也陸續發現了起源于富集地幔的堿性玄武巖。然而,由于堿性玄武巖在陸弧區分布稀少,尚未對其進行系統的研究。作為俯沖帶特有的熔融產物,堿性玄武巖攜帶著不同于島弧拉斑-鈣堿性系列巖漿的信息,在揭示陸弧深部地幔多樣性和俯沖動力學方面具有獨特的潛力。基于此,研究團隊以華南陸弧為研究靶區,對陸弧中的堿性玄武巖(IODP U1504站位)開展了主微量元素、Sr-Nd-Hf同位素和40Ar/39Ar定年研究。研究發現,華南中生代陸弧的堿性玄武巖形成于121Ma,具有典型的大洋島弧玄武巖地球化學特征。這些巖石的高Nd同位素值(3.5-3.7)、低Sr同位素值(0.7034-0.7040)和低La/Nb比值(0.5-1.0)表明它們主要起源于軟流圈地幔。與華南內陸堿性玄武巖相比,U1504堿性玄武巖具有較低的K2O/Na2O、Zr/Sm、Zr/Y、Nd同位素值和Hf同位素值,這指示了少量大陸巖石圈地幔的加入。富集的Nb、Ta、輕稀土元素,輕度虧損的Zr、Hf、Ti以及高Fe/Mn、Sm/Yb和低CaO的特征表明U1504堿性玄武巖的地幔源區主要為石榴石輝石巖。研究人員提出,地幔源區中的石榴石輝石巖可能是在古太平洋板塊斷裂的背景下,上涌的軟流圈地幔與俯沖板片邊緣相互反應形成,這種相互作用促使陸弧地幔組分多樣化。結合已有的堿性玄武巖資料,研究人員認為華南陸塊之下富集的軟流圈地幔自晚中生代以來由內陸向沿海依次形成,這可能與俯沖板塊斷裂控制下的軟流圈深部側向和垂向流動有關。參與本項工作的還有中國科學院南海海洋研究所的苗秀全博士和李瑞隆博士研究生、中國科學院廣州地球化學研究所的張萬峰高級工程師。研究得到了國家自然科學基金,國家重點研發計劃,西太平洋地球系統多圈層相互作用重大研究計劃、廣東省人才團隊項目和中國博士后科學基金的聯合資助。論文信息:Sun,L.,Zhang,Y*.,Sun,Z*.,Miao,X.,Li,R.,Zhang,W.,2024. Origin of the Site U1504 alkaline basalts in the South China Sea continental margin: Insights on deep mantle diversity and subduction dynamics under continental arcs. Geological Society of America Bulletin.?文章鏈接:https://doi.org/10.1130/B37471.1圖1 研究區地質概況和樣品位置圖2 U1504堿性玄武巖地球化學特征圖3 華南陸弧區晚中生代堿性玄武巖成因模式圖

2024-12-23

-

廣州地化所李建峰等-JGR:透輝石多晶集合體在300MPa高壓和不飽和條件下的位錯蠕變

作為上地幔的主要造巖礦物之一,單斜輝石可以儲存比其他礦物(橄欖石、斜方輝石)更多的結構水;而且由于地幔不均一性、交代作用和地殼循環等,透輝石在上地幔局部區域富集。因此,研究水對單斜輝石流變行為的影響對于理解上地幔很多地質動力學過程至關重要。然而,已有的流變學研究多針對殼源的Sleaford?Bay次透輝石開展,且含水實驗多采用滑石脫水組裝在水飽和條件下開展,過剩的顆粒邊界水,很可能高估水對單斜輝石流變行為的影響;且自然界中的巖石塑形變形多發生在水不飽和條件下。為了更好地理解上地幔中單斜輝石的流變行為,中國科學院廣州地球化學研究所李建峰博士與宋茂雙研究員等采用含有一定量結構水的天然透輝石顆粒(富鎂,與幔源單斜輝石成分接近)為初始原料,熱壓合成水不飽和多晶集合體,然后利用氣體介質Paterson流變儀在~300MPa圍壓、1323-1523K溫度和10-6–10-4?s-1應變速率下開展了軸向壓縮實驗;紅外光譜分析表明變形實驗在水不飽和條件下開展。顯微結構觀測表明,透輝石多晶集合體主要在位錯蠕變域變形(圖1);對力學數據擬合獲得透輝石多晶集合體在水不飽和條件發生位錯蠕變的冪律流變方程參數:應力指數n為 4.3?±?0.3,活化能Q為427 ± 31 kJ/mol和水含量指數r為1.2?± 0.2(圖2)。將流變律外推到無水和水飽和條件下,發現利用流變律計算的流變強度與由變形實驗測定的流變強度基本一致,但在水飽和條件下存在顆粒邊界水的貢獻(圖3)。我們的研究成果表明,透輝石或上地幔單斜輝石發生位錯蠕變在無水條件下具有與橄欖石相當的強度,但是在水飽和條件下比橄欖石弱。因而,在上地幔中單斜輝石富集區域,透輝石應當主導巖石變形。圖1 透輝石多晶巖變形樣品的TEM圖像:自由位錯、位錯網和陣列分布的位錯表明透輝石變形在位錯蠕變域圖2 水不飽和條件下透輝石多晶集合體變形力學數據與流變參數計算圖3?流變律外推至無水和水飽和條件以及與實驗數據對比圖相關成果近期發表于《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》。李建峰為文章第一作者,宋茂雙研究員為通訊作者。該項研究成果獲得了中國科學院先導項目(B)國家自然科學基金和廣東省基礎與應用基礎基金等項目的聯合資助。論文信息:Jianfeng Li(李建峰),Maoshuang Song*(宋茂雙),Hao Wang(王浩),Guinan Zhang(張桂男),Shenghua Mei(梅圣華),Xiaodong Zheng(鄭小東),Xiaoning Wang(王曉寧),Zhexuan Jiang(姜哲軒),2024.?Dislocation creep?of diopside aggregates under unsaturated hydrous conditions at a confining pressure of 300 MPa. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,e2024JB029472論文鏈接:?https://doi.org/10.1029/2024JB029472

2024-12-24

-

《國家動物園體系建設規劃》項目通過驗收

????12月15日,中國科學院華南植物園在北京組織召開了《國家動物園體系建設規劃》咨詢論證會暨項目驗收會。論證專家共9人,分別來自北京師范大學、北京林業大學、中國科學院動物研究所、首都師范大學、北京動物園、北京野生動物園及南京紅山森林動物園等高校、科研院所和行業單位。專家組聽取了項目工作匯報,審閱了《國家動物園體系建設規劃(2024-2035年)(評審稿)》,經過充分討論,認為項目已完成合同書規定的內容,達到預期目標,符合驗收考核指標要求,同意通過驗收。????生態文明建設需要生物多樣性支撐,因此,需要對生物多樣性進行保護、恢復和利用。在保護方面主要有就地保護和遷地保護兩種形式。我國已建立起以國家公園為主體的國家公園-自然保護區-自然公園(森林公園、濕地公園)就地保護體系,從2021年底起,國務院批復設立的國家植物園在北京和廣州先后揭牌,初步建立了以國家植物園為引領的植物遷地保護體系,尚缺乏動物遷地保護體系。基于設立國家植物園推進生物多樣性保護的成功經驗,為明確我國新時期生物多樣性保護戰略部署,實現野生動物資源保護目標,解決現階段野生動物保護難題,廣州市科技局在2023年率先部署了國家動物園體系建設規劃研究,委托中國科學院華南植物園組織中國科學院動物研究所、廣州動物園、廣東省科學院動物研究所、華南農業大學等國內動物保護和研究機構開展調研編研工作。在充分調研論證的基礎上,項目組編制了《國家動物園體系建設規劃(2024-2035年)》。該規劃系統闡述了建立國家動物園的重要意義,提出國家動物園定位、建設思路,開拓性地構建國家動物園體系。后續,項目將通過內參、人大代表和政協委員建議等方式將研究成果上報有關部門,推動形成國家完整的生物多樣性保護體系,支撐生態文明建設。論證會現場

2024-12-19

任你躁在线精品免费|

99久久精品费精品国产一区二区|

国产日韩精品在线|

99国产精品自在自在久久|

国产麻豆精品一区二区三区v视界|

国产精品青草久久久久福利99|

国产精品久久久久久亚洲小说|

亚洲精品国产av成拍色拍|

精品国产精品国产偷麻豆|

亚洲精品视频久久|

91精品视频在线免费观看|

久久亚洲精品成人AV|

久久久久久久99精品免费|

久热re这里只有精品视频|

亚洲国产精品无码久久久蜜芽

|

四虎精品成人免费视频|

日本三区精品三级在线电影|

无码精品国产dvd在线观看9久|

91精品国产闺蜜国产在线闺蜜|

久久99久久精品视频|

久久久久夜夜夜精品国产|

嫩草影院久久国产精品|

精品精品国产自在久久高清|

国内精品免费久久影院|

91精品国产福利尤物|

久久er国产精品免费观看8|

精品成人一区二区三区四区|

国产午夜精品理论片久久|

亚洲精品狼友在线播放|

久久精品国产96精品亚洲|

久久久无码精品国产一区|

久久精品人成免费|

精品国产无限资源免费观看|

国内精品久久久久影院亚洲|

精品熟女少妇AV免费观看

|

国产三级精品三级在专区|

久久久精品视频免费观看|

99精品福利国产在线导航|

久久国产成人精品麻豆|

久久99精品视香蕉蕉|

91精品国产入口|