-

深圳先進院?|“大數據+多組學”物種互作導向策略揭示“生態戰場”中的潛在藥物分子

近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所石一鳴團隊受權威雜志英國皇家化學會期刊Natural Product Reports(《天然產物報告》)編委會邀請,在11月13日出版的最新一期期刊中,以封面文章的形式發表題為“探索自然戰場:物種相互作用助力發現活性天然產物”的綜述論文。深圳先進院為該論文的第一單位。近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所石一鳴團隊受權威雜志英國皇家化學會期刊Natural Product Reports(《天然產物報告》)編委會邀請,在11月13日出版的最新一期期刊中,以封面文章的形式發表題為“探索自然戰場:物種相互作用助力發現活性天然產物”的綜述論文。深圳先進院為該論文的第一單位。該綜述總結了團隊獲得的重要階段性研究成果,并梳理了人體及其他陸地海洋動植物等生態位中,微生物活性天然產物的挖掘過程、生態功能及其在疾病治療中的潛在價值,提出了基于“大數據+多組學”物種互作導向的藥物發現策略,拓展了合成生物學和藥學領域的思考視角和實踐路徑。文章鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/np/d4np00018h微生物生態協作,打開藥物發現之門微生物作為最古老、最簡單的生命形式之一,在驅動地球化學循環、維持生物多樣性、推動宿主進化等方面發揮著關鍵作用。為了應對復雜多變的外界環境,微生物的基因簇編碼促成了多樣化天然產物的生成。這些產物不僅是微生物間通訊的“化學語言”,也是其生存繁衍的關鍵“生化武器”。微生物與微生物、高等真核生物之間的共生、互利和競爭等關系,將促使微生物保留最有價值的活性物質。這些物質在生態系統中的獨特功能,可啟發我們將其類比地應用于人類疾病的治療。“在物種間相互作用的背景下研究天然產物的功能作用,可以深入揭示微生物的生存策略。這為發現與改造抗感染、抗腫瘤和免疫調節藥物先導化合物提供了新的靈感。”論文通訊作者、深圳先進院合成所石一鳴研究員表示。微觀世界中,物種聯盟的新發現人們體內和周圍看不見的微生物,正悄然影響著人類健康和未來醫學走向。在人體內,微生物群落在消化食物、提供營養、調節免疫、保護胃腸道等關鍵生理過程中扮演著重要角色。“通過人類微生物宏基因組數據結合多組學分析,我們能精確定位與人體生理生化過程相關的生物合成基因簇。它們的編碼產物在調控人體生理通路方面展現出巨大潛力,且與人體具有良好的兼容性,有望成為調節、保護人體健康的潛在候選藥物分子。”論文作者之一、中國科學院大學博士研究生向浩表示。據了解,目前已從人類微生物中發現抗生素、蛋白質合成抑制劑以及蛋白酶抑制劑,其中包括了與抗癌藥物阿霉素和硼替佐米結構相似的類藥物分子。線蟲體內的共生細菌不僅是化學生態學研究的理想模型,也是發現藥物分子的寶貴資源。廣泛分布于共生細菌種群內的線蟲生長因子異丙基二苯乙烯,被開發成了原創新藥本維莫德乳膏,已獲得美國FDA批準上市,用于治療皮炎和銀屑病。肽類抗生素Odilorhabdin處于臨床前研究,有望用于治療泌尿系統感染和復雜腹腔感染。Darobactin具有新穎的作用機制,被視為一種專門針對革蘭氏陰性病原細菌的潛在新藥候選分子。“微生物與其他陸地和海洋動植物也廣泛地形成了共生聯盟。” 論文作者之一、深圳灣實驗室史燕妮助理研究員介紹,該文章總結了微生物天然產物在跨物種中互作取得的突破性發現。文章指出,在細菌與植物相互作用中,肽類化合物FR900359顯示出對致病線蟲的防御能力,有望用于GqPCR相關疾病治療。細菌與蜜蜂、甲蟲等的互作揭示了聚酮類和非核糖體肽在防御病原威脅中的關鍵作用。研究還發現了一種有趣的細菌-藻類-海蛞蝓的三方互作現象:海蛞蝓通過啃咬藻類,攝取具有抗癌作用的防御性非核糖體肽類物質,以抵御海蛞蝓的天敵。該研究強調了微生物天然產物的本質功能,并提出了從“規律認識”(格物致知)到“規律應用”(格物致用)的天然產物研究范式。這一研究范式不僅有助于揭示微生物生命活動規律,還為新藥的發現和改造提供新的研究方向和關鍵線索。

2024-11-19

-

華南植物園揭示亞熱帶常綠闊葉林土壤有機碳固存對林冠與林下氮添加響應差異的機制

大氣氮沉降升高導致顯著影響了我國亞熱帶常綠闊葉林系統碳循環過程。多數林下施肥模擬大氣氮沉降的實驗證實,長期氮添加顯著提高了土壤有機碳尤其是植物源顆粒有機碳的積累,但對微生物源的礦物結合態有機碳的影響不顯著,其原因在于氮添加一方面促進植物生長,增加了植物向土壤的有機碳輸入,另一方面也加劇了土壤酸化,抑制了土壤微生物的碳利用。然而,林下施氮的方式忽略了林冠生態過程對大氣氮沉降的影響,使得林下氮添加的實驗結果可能不足以反應大氣氮沉降對森林碳動態的真實影響。中國科學院華南植物園環境生態學研究方向依托廣東省石門臺“林冠林下氮添加實驗”平臺,對比探究了長期(11年)林冠、林下氮添加對森林土壤有機碳動態的影響機制。發現,由于林冠對活性氮的吸收和截留,林冠氮添加對土壤有機碳積累的促進作用顯著弱于傳統的林下氮添加;林下氮添加顯著增加了土壤顆粒有機碳含量,而冠氮添加則顯著增加了礦物結合態有機碳含量,其原因可能是因為林冠氮添加顯著提高了凋落物質量,減緩了土壤酸化,刺激微生物的碳利用,進而促進了顆粒有機碳向礦物結合態有機碳的微生物轉化過程。研究結果表明,自然大氣氮沉降對森林土壤碳固存的影響機制可能與傳統的林下氮添加實驗結果存在差異。未來的野外控制實驗和生態系統模型開發應該充分考慮林冠生態過程對森林土壤碳動態的影響。相關研究成果已近日發表在國際學術期刊Catena(《土地鏈》)上。南京信息工程大學陸嘯飛副教授為論文第一作者,華南植物園環境生態學研究方向曠遠文研究員為論文的通訊作者。該項研究得到國家自然科學基金、廣東省重點研發計劃項目、國家重點研發計劃和廣東省科技計劃項目等資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108536圖. 長期林冠與林下氮添加對森林土壤有機碳組分影響的差異。藍色和紅色箭頭分別表示林冠和林下氮添加的影響,箭頭的粗細表示影響的強度。SOC,土壤有機碳;POC,顆粒有機碳;MAOC,礦物結合有機碳。

2024-11-16

-

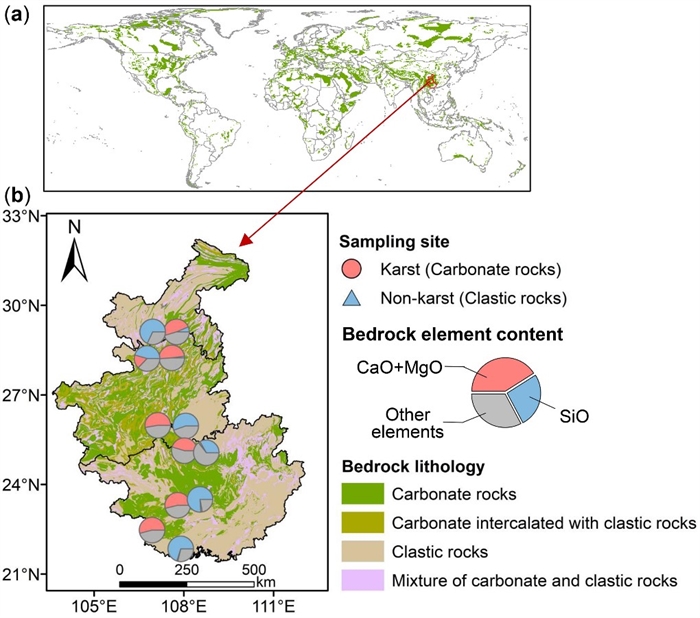

喀斯特土壤有機碳形成和穩定的協同/權衡機制取得進展

中國科學院亞熱帶農業生態研究所環江喀斯特生態系統觀測研究站在喀斯特土壤微生物碳泵-礦物碳泵協同/權衡機制研究取得新進展,相關研究成果近期以Lithological controls on soil aggregates and minerals regulate microbial carbon use efficiency and necromass stability為題發表在自然指數(Nature Index)期刊Environmental Science & Technology,張偉、王克林研究員為論文通訊作者,胡培雷副研究員為第一作者。中國科學院亞熱帶農業生態研究所環江喀斯特生態系統觀測研究站在喀斯特土壤微生物碳泵-礦物碳泵協同/權衡機制研究取得新進展,相關研究成果近期以Lithological controls on soil aggregates and minerals regulate microbial carbon use efficiency and necromass stability為題發表在自然指數(Nature Index)期刊Environmental Science & Technology,張偉、王克林研究員為論文通訊作者,胡培雷副研究員為第一作者。土壤異養微生物驅動的有機碳積累主要包括兩個過程:1)微生物通過分解和合成代謝驅動植物光合碳在微生物活體-殘體傳遞;2)微生物殘體在土壤中的穩定化過程,即土壤團聚體和礦物的物理-化學保護作用。微生物碳利用效率反應微生物分解和合成代謝雙重效應權衡,碳利用效率越高,意味著微生物將吸收的碳更多分配至生物量合成,經過微生物生長-繁殖-死亡的迭代過程,促進土壤有機碳形成。然而,土壤團聚體和礦物的物理-化學保護作用增加了微生物養分限制,從而降低了微生物碳利用效率。因此,土壤團聚體和礦物對微生物碳泵儲碳可能存在權衡效應,一方面降低了微生物碳利用效率和殘體形成,另一方面提高了微生物殘體碳(微生物源碳)穩定性。前期研究發現,植被恢復背景下,西南喀斯特出露基巖非但沒有限制土壤有機碳固定,中等程度的基巖出露反而促進土壤有機碳積累。其核心可能與碳酸鹽巖相對快速的溶解動力學特性有關。巖石風化過程析出大量的礦物到土壤,增強了土壤團聚體穩定性和礦物保護能力。因此,科研人員推測喀斯特土壤團聚體和礦物保護對土壤有機碳形成和穩定具有更強的權衡效應。基于此,研究團隊以渝黔桂典型水熱梯度樣帶為研究區,以喀斯特和非喀斯特相同林齡的次生林土壤為研究對象,量化原狀土壤和破碎團聚體土壤微生物碳利用效率,闡明微生物殘體在不同穩定態有機質組分中的分配賦存特征。結果表明:1)破碎團聚體顯著提高了喀斯特和非喀斯特土壤微生物碳利用效率;2)喀斯特土壤高鈣和高鐵氧化物含量增強了大團聚體穩定性和礦物保護能力,降低了微生物碳利用效率;3)盡管土壤團聚體穩定性和礦物保護降低了微生物碳利用效率和微生物殘體生成量,但礦物保護增強了微生物殘體穩定性;4)土壤團聚體和礦物對土壤有機碳形成和穩定的權衡效應受巖性調控,喀斯特土壤高礦物含量導致更高的權衡效應。研究結果強調僅基于微生物碳利用效率大小來評估土壤固碳潛力可能會存在偏差,喀斯特土壤碳循環研究以及固碳增匯技術研發需要考慮微生物碳泵和礦物碳泵協同和權衡效應。該研究得到了國家重點研發計劃項目、自然科學基金區域聯合重點基金等項目的資助。論文鏈接研究區概況土壤團聚體和礦物影響微生物殘體形成和穩定的協同與權衡機制

2024-11-15

-

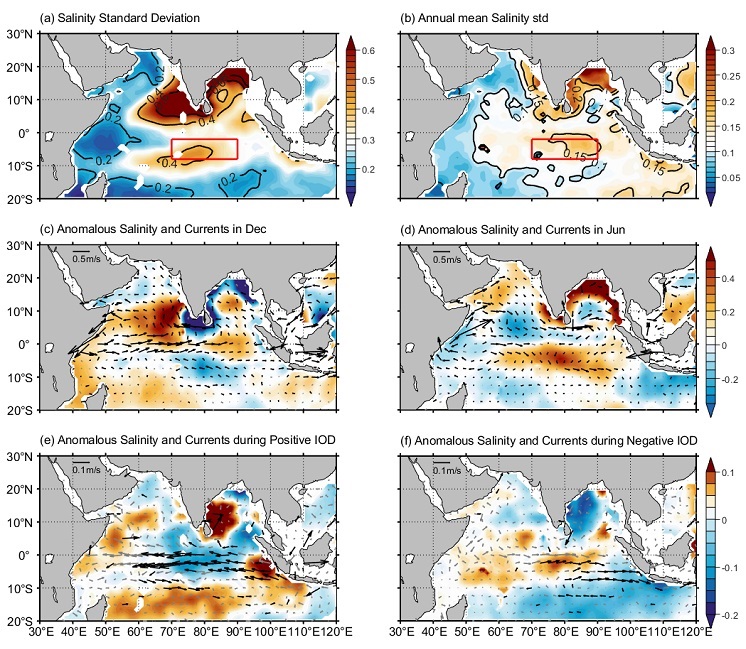

熱帶印度洋水團混合過程研究取得新進展

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)杜巖研究員團隊在熱帶印度洋環流水團混合過程的研究中取得新進展。相關研究成果以題為“Large mixed layer salinity variation in the southern tropical Indian Ocean due to the blending of water masses”,發表在國際期刊Geophysical Research Letters上。博士研究生趙章喆為第一作者,研究員杜巖為通訊作者,美國斯克里普斯研究所教授Janet Sprintall為論文合作者。熱帶南印度洋混合層鹽度變化較大,該地區的環流受印度洋熱帶環流圈控制,而熱帶印度洋環流圈強度又與印度洋偶極子模態(IOD)緊密相關,這種年際變化調制著熱帶印度洋海盆的熱鹽交換。然而,以往的研究對熱帶印度洋典型水團在年際尺度上的混合過程和相關貢獻的了解有限。在正(負)IOD期間,熱帶印度洋環流圈觀測到異常的增強(減弱)(圖1),混合層鹽度異常的峰值相對于IOD指數存在4個月的之后。其中,孟加拉灣是熱帶南印度洋低鹽水的主要來源,高鹽水則主要來自赤道系印度洋,這表明熱帶印度洋環流圈對于水團混合至關重要。研究證明,與IOD相關的異常環流調制了印度洋內部典型水團的混合過程。在負IOD事件發生期間,可以看到來自西印度洋的高鹽水增多,來自孟加拉灣的低鹽水也隨之增多,且來自印尼貫穿流的淡水減少。此外,研究發現經由馬六甲海峽的低鹽水同樣也占有相當高的比例,此時熱帶南印度洋年平均混合層鹽度降低,這說明西赤道印度洋高鹽水的減少仍在混合層鹽度變化中占據主導作用,而來自孟加拉灣和經由馬六甲海峽的低鹽水則在年末作用更顯著,這有助于負IOD時期的低鹽異常恢復正常。相關的水團混合比例在正IOD期間情況相反(圖2)。本文主要研究了熱帶印度洋環流圈在該區域混合層鹽度變化中的作用,提供了熱帶南印度洋混合層鹽度變率的潛在可預測性,有助于加深對印度洋物質和水體輸運的理解。該研究由國家自然科學基金項目、中國科學院項目的資助、國家自然科學基金委共享航次計劃和國家留學基金委等共同資助完成。相關論文信息:Zhao,Z.,Sprintall,J.,Du,Y. (2024). Large mixed layer salinity variation in the southern tropical Indian Ocean due to the blending of water masses. Geophysical Research Letters,51,e2024GL110569.文章鏈接:https://doi.org/10.1029/2024GL110569圖1.2004-2022年(a)月精度(b)年平均Argo混合層鹽度標準差。(c)-(d)12月和6月異常鹽度和異常環流。(e)-(f)正IOD和負IOD異常鹽度和異常環流。圖2.(a)正IOD和(b)負IOD進入熱帶南印度洋的粒子比例變化。(c)-(f)來自印尼貫穿流、西赤道印度洋、孟加拉灣和馬六甲海峽粒子在IOD發生時相關的比例變化。(g)-(h) IOD發生時典型水團混合示意圖,其中黑色箭頭表示異常環流,紅色實線(虛線)箭頭表示來自不同源區的海水增加(減少)。

2024-11-13

-

華南植物園發布粗葉榕染色體水平基因組

粗葉榕(Ficus hirta?Vahl)又稱五指毛桃,為桑科榕屬的藥食同源植物,是一種具有重要經濟價值的植物。其根部為淺黃色,有香氣,富含多種生物活性化合物,如黃酮類、苯丙素類和多糖等,這些成分在植物的抗病能力、適應環境變化以及藥用價值上都扮演著關鍵角色。目前,對粗葉榕的基因組研究仍然相對較少,尤其是在其特定藥用成分的生物合成途徑方面。盡管已有部分關于粗葉榕基因組的初步研究報告,但這些研究大多集中于表型特征或葉綠體基因組,對于全基因組的深入解析仍顯不足。中國科學院華南植物園于慧研究員團隊利用Illumina,PacBio HiFi及HiC等測序技術首次獲得了粗葉榕染色體級別的基因組圖譜。其基因組總大小約為297.27Mb,scaffoldN50為19.71Mb,其中94.90%的序列被錨定到了13條染色體上。共注釋到132.79Mb的重復元件,占比基因組的44.67%。通過從頭預測、轉錄組測序和同源基因比對共鑒定到28,625個蛋白編碼基因,并成功獲得其中92.39%基因的功能注釋信息。高質量的粗葉榕基因組為解析香豆素等次生代謝物生物合成的分子機制及藥用有效成分的品質提升奠定前期基礎。研究成果以“A high-quality chromosome-level genome assembly of?Ficus hirta”為題,發表在國際期刊Scientific Data(《科學數據》)。華南植物園在讀博士研究生黃偉城論文為第一作者,于慧研究員為通訊作者。本研究得到國家重點研發計劃、廣州市和中國科學院等項目資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41597-024-03376-z圖. 粗葉榕的基因組組裝與注釋。a. 基因組大小評估;b. Hi-C互作熱圖;c. 基因組圈圖

2024-11-13

-

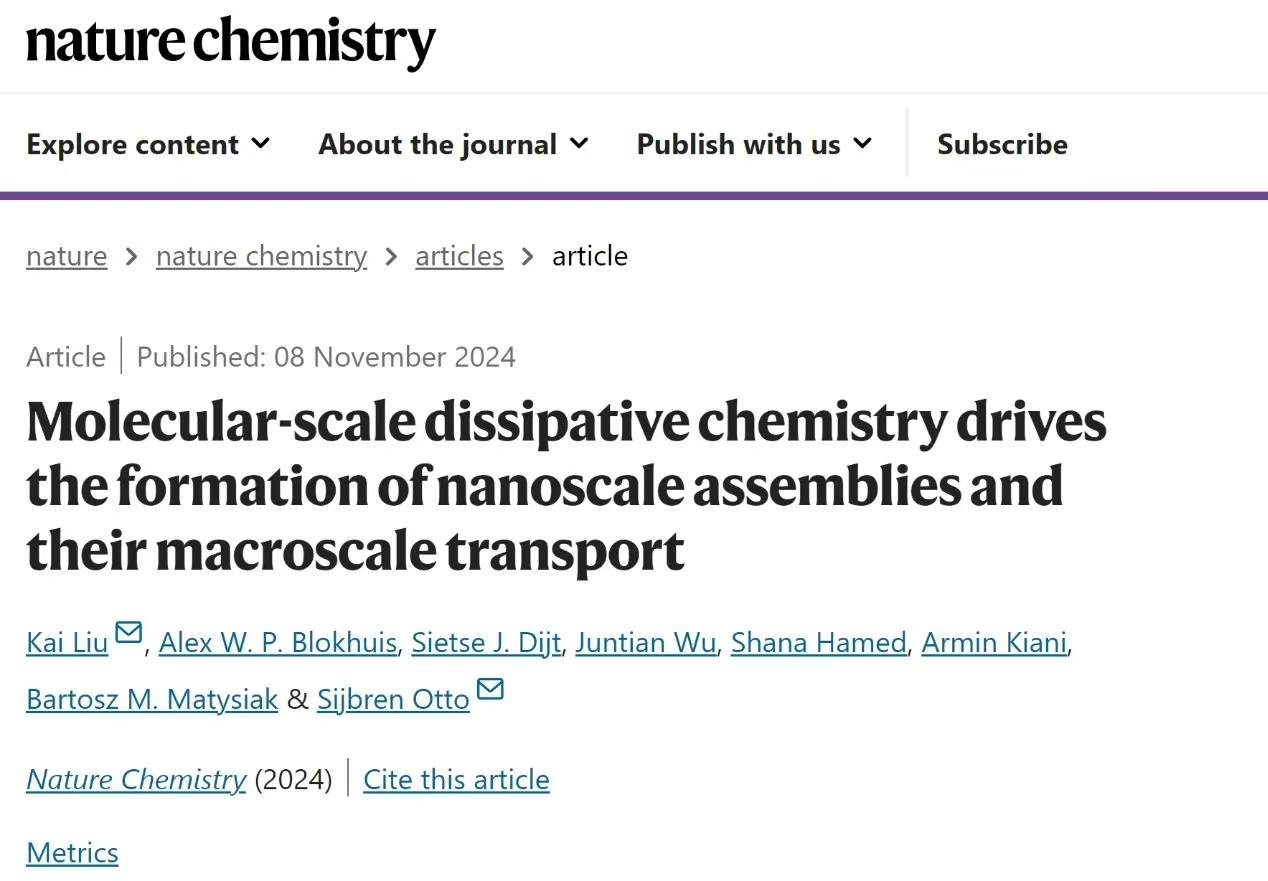

Nature Chemistry?|?可定向運動的耗散組裝活性液滴,突破耗散組裝系統機械做功難題

薛定諤指出,生命以負熵為生。普里高津則提出了耗散結構理論,進一步闡釋了能量在有序結構演化中的作用。生物組裝體常常展現出這種能量耗散的特性。薛定諤指出,生命以負熵為生。普里高津則提出了耗散結構理論,進一步闡釋了能量在有序結構演化中的作用。生物組裝體常常展現出這種能量耗散的特性。例如,微管蛋白需要不斷消耗三磷酸鳥苷,以維持其組裝結構并執行牽引染色體分離等生物功能。目前,借助化學手段,人們已成功構建了多種耗散組裝體系,獲得了瞬態結構和性質。然而,遠離平衡態的涌現功能,例如機械功能,仍然相對稀缺。因此,需要拓展耗散組裝的研究范式,來探索能量消耗所帶來的獨特性質與行為。這將有助于開發復雜功能,并深化對生命活性的理解。2024年11月8日北京時間18:00,中國科學院深圳先進技術研究院劉凱研究員和荷蘭格羅寧根大學Sijbren Otto團隊合作在Nature Chemistry上在線發表題為“Molecular-scale dissipative chemistry drives the formation of nanoscale assemblies and their macroscale transport”的研究論文,突破了耗散組裝系統中機械做功的難題,證明了高能態的耗散組裝體可作為能量轉化器,這為開發活性材料提供了新視角。總體上,我們通過調節耗散反應的速率,控制組裝動態和通訊行為,將耗散組裝和馬蘭戈尼效應自組織整合起來,構建了一個可趨化性運動的活性液滴系統。圖1. 化學燃料驅動的液滴形成和馬蘭戈尼對流首先開發了一種耗散酰胺鍵,并構筑了活性液滴。馬來酸酐和辛胺在水溶液中反應得到一種酰胺化合物,其在酸性條件下易于水解。碳二亞胺可作為第二種燃料分子,驅動二酸廢料與辛胺重新生成酰胺化合物,從而構建耗散反應網絡。在這一過程中,酰胺產物能夠通過分子間的靜電和疏水作用與辛胺組裝形成凝聚體液滴。這些液滴中的疏水區域有助于溶解馬來酸酐,進而加速反應,實現自催化的生長。圖2. 液滴的結構表征和自我生長通過控制化學燃料的添加,可以實現對液滴生長的動態調控。一方面,化學燃料能觸發反應-組裝網絡中酰胺化合物與辛胺的濃度拮抗效應,促進液滴的震蕩式生長;另一方面,當液滴完全水解消失后,加入化學燃料能夠使其再生,這一循環可以重復多次,展現出瞬態結構的特征。圖3. 液滴的耗散組裝和瞬態結構進一步利用活性液滴與油酸之間的化學通訊,獲得了耗散組裝系統的機械功能。當在液滴溶液表面滴加油酸時,水面上的液滴會向著油酸運動。這是由于液滴中水解釋放出的辛胺可被油酸吸收,從而在水-空氣界面上形成辛胺濃度梯度,進而導致表面張力的梯度變化。最終,憑借馬蘭戈尼效應,液體從低表面張力區域流向高表面張力區域,促使液滴發生運動。此外,通過控制燃料分子的加入,可以調節液滴的運動速度和持續時間。圖4. 液滴的定向運動與調控上述系統中,化學燃料在分子尺度上驅動酰胺鍵的合成;在納微尺度上,促進高能活性液滴的生成;在宏觀尺度上,推動液體流動而帶動液滴定向運動。通過活性液滴和馬蘭戈尼回流這兩種耗散結構的耦合,實現了跨尺度的能量轉化。同時,該研究為控制馬蘭戈尼效應提供了源-庫系統的調控方法,可用于物質的精確傳送,并有望在構建組裝圖案和活性流體方面發揮重要作用。此外,該液滴系統由簡單的分子構成,可作為趨化性運動的原始細胞模型,進一步構筑復雜群體行為。劉凱研究員為本文第一作者,劉凱研究員、Sijbren Otto教授為本文共同通訊作者,中科院深圳先進院為第一單位。<!--!doctype-->

2024-11-08

-

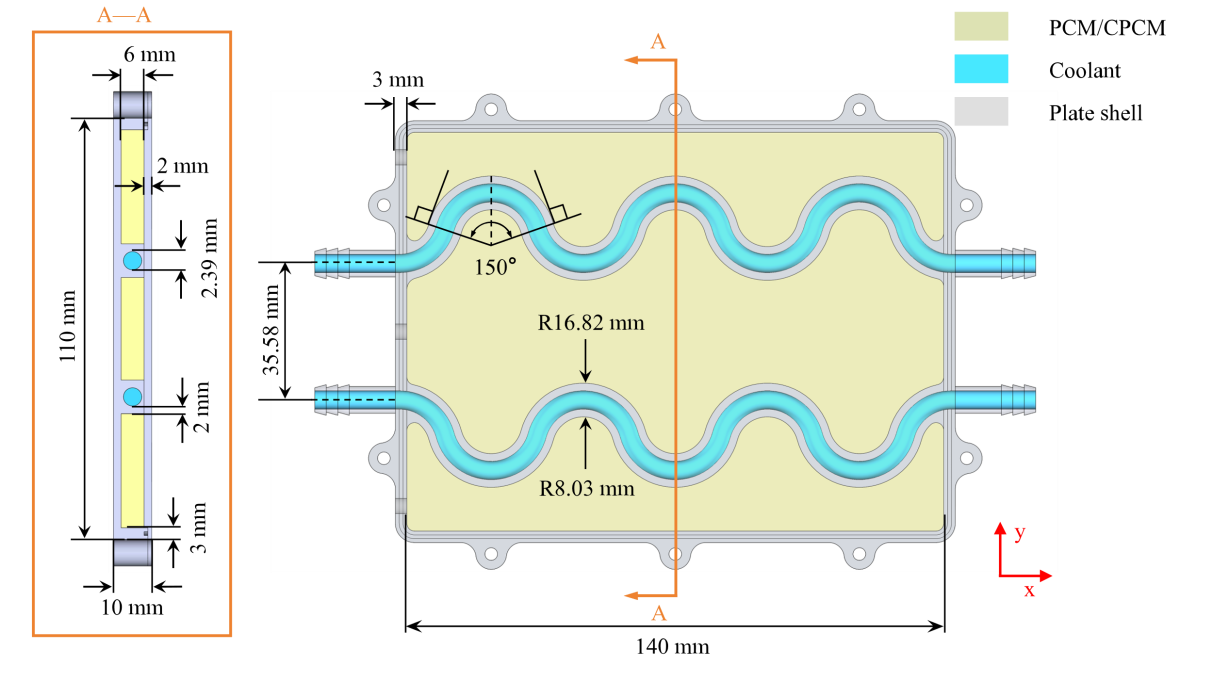

廣州能源所在鋰電池相變材料液冷復合熱管理技術研究方面取得新進展

科研團隊建立了考慮相變材料潛熱恢復性能和流動能耗的綜合評價方法,對液冷流道的流形、截面形、截面積、通道數和波動振幅進行了全面結構優化,基于優化后的復合冷板結構構建側面冷卻的緊湊式電池模組熱管理系統,并提出一種基于時間的提前關斷策略,利用多目標優化遺傳算法(MOGA),以電池最大溫度、電芯單體最大溫差和液冷系統能耗為目標參數,對涵蓋液冷運行參數、相變材料性能參數和關斷時間等5個關鍵參數進行多參數優化。近日,中國科學院廣州能源研究所董凱軍研究團隊在鋰電池相變材料液冷復合熱管理技術研究方面取得新進展。鋰電池是推動我國能源結構轉型的關鍵組件,被廣泛應用于電動車和儲能領域。鋰電池發熱功率與運行風險隨著充放電倍率的提高而顯著增加,高效可靠的電池熱管理系統對鋰電池安全運行至關重要。科研團隊提出了一種基于嵌入式相變材料液冷復合冷板的電池熱管理系統(EHCP-BTMS),能夠結合主被動冷卻技術有效控制鋰電池溫度,并具備良好節能潛力,為高倍率下鋰電池安全運行提供了高效節能的熱管理解決方案。圖1 嵌入式相變材料液冷復合冷板內部結構及熱管理系統布置方式科研團隊建立了考慮相變材料潛熱恢復性能和流動能耗的綜合評價方法,對液冷流道的流形、截面形、截面積、通道數和波動振幅進行了全面結構優化,基于優化后的復合冷板結構構建側面冷卻的緊湊式電池模組熱管理系統,并提出一種基于時間的提前關斷策略,利用多目標優化遺傳算法(MOGA),以電池最大溫度、電芯單體最大溫差和液冷系統能耗為目標參數,對涵蓋液冷運行參數、相變材料性能參數和關斷時間等5個關鍵參數進行多參數優化。結果表明,在最優參數下,電池組3C放電過程中的最高溫度為39.70 ℃,最大溫差為4.90℃,泵耗相比連續液冷策略降低了80.80%。該研究成果可為高倍率下降低單體電池溫差以及熱管理系統節能運行提供技術支撐。圖2 ?(a)多目標優化前與(b)優化后電池模組溫度分布對比研究得到國家自然科學基金項目、廣州開發區國際科技合作項目等資助。以上研究發現已申請發明專利,相關成果以Multi-objective optimization of battery thermal management system based on a novel embedded hybrid cooling plate considering time-based early shutdown strategy為題發表于Energy期刊(第一作者碩士生蔡云翔, 通訊作者孫欽、董凱軍)。原文鏈接https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133419

2024-11-08

-

華南植物園對伯樂樹譜系分化和基因組脆弱性研究取得進展

東亞亞熱帶森林以其豐富的物種多樣性和特有性而著稱,尤其是其保存了大量的古老孑遺物種,這些孑遺物種因其形態特征在進化過程中幾乎保持不變而被稱為“活化石”。化石記錄表明孑遺物種曾經在末次冰期廣泛分布,但受氣候變遷和人類活動的綜合影響,如今大多處于瀕危狀態,因此成為生物多樣性保護工作中的重中之重。然而,我們對于東亞亞熱帶森林孑遺物種過去的進化歷史以及它們對未來氣候變化的可適應性程度的了解仍然非常有限。伯樂樹(Bretschneidera sinensis)是一種東亞特有的第三紀孑遺樹種,同時也是國家重點保護的野生植物。該物種的野生種群通常較小而孤立,但分布相對較廣,是研究東亞亞熱帶森林孑遺樹種的理想對象。本研究在獲得前人基因組測序和重測序數據的基礎上,采用群體基因組學和景觀基因組學方法,揭示了伯樂樹的歷史譜系分化和基因組脆弱性。研究結果顯示,伯樂樹群體可分為東部和西部2個基因組強烈分化的譜系,這可能與冰期氣候波動導致的反復瓶頸有關。同時,研究還發現與生長和缺氧反應相關的基因可能在譜系分化過程中受到了正選擇作用。對基因組脆弱性的評估發現,與位于物種分布核心區的種群相比,邊緣種群的突變負荷和基因組偏移明顯更高。這表明在預期未來氣候變化的影響下,邊緣種群尤其脆弱,面臨著更高的局部滅絕風險。研究結果有助于增加對伯樂樹等瀕危孑遺物種的物種形成歷史的了解,對于制定有效的保護策略以應對未來氣候變化至關重要。相關研究成果以“Lineage Differentiation and Genomic Vulnerability in a Relict Tree From Subtropical Forests”為題近期發表在進化生物學主要期刊Evolutionary Applications(《進化應用》)上。中國科學院華南植物園在讀博士研究生朱顯亮論文為第一作者,康明研究員為通訊作者,王靜研究員和陳紅鋒研究員為論文共同作者。該研究工作得到廣東基礎與應用基礎研究旗艦項目的資助。論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.70033?圖1. 伯樂樹基因組多樣性特征和譜系分化模式圖2. 伯樂樹基因組近交和突變負荷圖3. 伯樂樹應對未來氣候變化的基因組偏移

2024-11-07

-

華南植物園對木豆化學成分和生物活性的研究取得新進展

中國科學院華南植物園天然產物化學生物學研究組在資源植物木豆的化學成分和活性成分功能評價方面取得新進展。從木豆葉的乙醇提取物中分離鑒定了10個新結構化合物,包括2個植物中罕見的菲類化合物Cajananthrenes A、B和一些新的菧類化合物,增強了對木豆化學成分和次生代謝產物生物合成路線的了解,同時也進一步豐富了植物天然產物的結構多樣性。通過對這些化合物的生物活性測定,發現化合物Cajanantharenes A和B對LPS刺激RAW 264.7巨噬細胞產生的NO有明顯的抑制作用,提示這些化合物或者含有這些化合物的提取物有抗炎癥功效。進一步發現,新菧類化合物Cajanotone B和C能明顯抑制3T3-L1前脂肪細胞的脂肪分化,其降脂作用機制是調控了與脂質代謝相關的基因表達水平。Cajanotone B和C能顯著減少脂肪細胞的脂質積累以及甘油三酯含量和FFA的分泌,還能顯著抑制HSL、ATGL、C/EBPα和PPARγ的mRNA表達。特別是Cajanotone B和C還可以抵消PPARγ激動劑羅格列酮(ROS)的促成脂分化作用。羅格列酮是臨床上廣泛使用的降糖藥物,具有優秀的降低血糖功效,但同時有導致脂肪積累和水腫的副作用,該副作用與其激活PPARγ的作用機理相關,并且這一類藥物的系統性副作用無法通過結構優化和產品升級來解決。目前的研究結果證明,Cajanotone B和C可通過負調控PPARγ途徑,從而實現抑制3T3-L1脂肪細胞的脂肪生成,為新型降脂減肥和降糖藥物研發提供了理論依據和先導化合物。這些化合物已經提交了發明專利保護。相關研究成果已分別發表了3篇論文(https://doi.org/10.1080/14786419.2023.2297862; https://doi.org/10.1039/d3ra08149d; https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2024.107851)。華南植物園博士研究生姚李媛為論文的第一作者,導師邱聲祥研究員為通訊作者。?圖1. 從木豆葉中新發現的新結構化合物圖2. 木豆新發現化學成分可能的生源合成途徑圖3. Cajanotone B和C抑制脂肪生成的作用機制

2024-11-05

-

華南植物園攜手企業開發出桃金娘替抗品,助力解決抗生素耐藥性問題

在全球范圍內,抗生素的廣泛使用帶來了耐藥性和藥物殘留的嚴峻挑戰。為應對這一挑戰,自2020年1月1日起,我國全面禁止了除中藥外的促生長類藥物飼料添加劑的生產和進口。在此背景下,植物源替代抗生素產品的需求急劇上升。桃金娘,這一嶺南地區的特產藥材,以其根、葉、花和果的藥用和食用價值而聞名。華南植物園邱聲祥研究員的天然產物化學生物學研究組發現,桃金娘中含有的桃金娘酮成分具有顯著的抗炎、抑菌和抗病毒功能,展現出開發成為高效活性植源飼用替抗品的巨大潛力。基于這一發現,中國科學院華南植物園趙麗云助理研究員與廣州立達爾生物科技股份有限公司簽訂了《桃金娘高效低耐藥飼用替抗品開發》的技術合作協議。這一合作目前已經取得了顯著成果,趙麗云助理研究員作為第一發明人與廣州立達爾生物科技股份有限公司合作完成了4項發明專利,包括一種高純度桃金娘酮的工業化提取方法、一種桃金娘酮微膠囊的制備方法、一種促動物生長的桃金娘酮微膠囊及其應用,以及一種桃金娘酮工業化提取方法和桃金娘酮微膠囊的制備方法。經過專利轉讓后,將有助于桃金娘高效低耐藥飼用替抗技術的進一步落地轉化。趙麗云助理研究員作為第一發明人,她完成的專利(ZL201310553081.3)曾榮獲第四屆廣東專利金獎和第二十屆中國專利優秀獎。此次合作不僅展示了科研機構與企業之間的強強聯合,也為我國乃至全球的抗生素耐藥性問題提供了新的解決方案。?

2024-11-05

国产微拍精品一区二区

|

国产精品日韩一区二区三区|

精品久久久久久综合日本|

九九热这里都是精品|

精品午夜久久网成年网|

久久精品成人一区二区三区|

国产精品久久久久影视不卡|

久久亚洲国产精品成人AV秋霞|

亚洲国产成人久久精品动漫|

国产精品水嫩水嫩|

久久精品国产亚洲AV麻豆不卡|

综合人妻久久一区二区精品|

99re国产精品视频首页|

国产亚洲精品精品国产亚洲综合|

国产精品毛片一区二区|

亚洲精品亚洲人成在线观看下载|

七次郎在线视频精品视频|

激情啪啪精品一区二区|

日本国产精品久久|

少妇亚洲免费精品|

日韩福利视频精品专区|

国产成人精品久久亚洲|

精品国产一区二区三区在线观看|

久久91这里精品国产2020|

久久国产精品免费一区二区三区|

久久精品国产一区二区电影|

久热这里只有精品99国产6|

日本精品VIDEOSSE×少妇|

成品人和精品人的区别在哪里|

国产精品对白刺激久久久|

无码精品A∨在线观看中文|

99re6在线精品视频免费播放

|

日本一区二区三区精品国产|

亚洲午夜精品久久久久久浪潮|

亚洲综合精品网站在线观看|

久久99精品国产麻豆不卡|

亚洲精品色午夜无码专区日韩|

久久国产精品萌白酱免费|

真实国产乱子伦精品免费|

亚洲日本久久久午夜精品|

99re视频热这里只有精品7

|