-

華南植物園發現植物資源輸入可快速改變熱帶森林土壤溶解性有機質組成

???土壤溶解性有機質(DOM) 是土壤有機質中最為活躍且能被生物可利用的組分,在土壤有機碳(SOC)積累及其穩定性中扮演著關鍵角色。植物資源輸入改變將會影響到土壤有機質動態,但目前尚不清楚植物資源輸入如何影響熱帶森林土壤DOM組成及其與SOC吸附的關系。????基于在鼎湖山自然保護區熱帶原始林建立的植物資源輸入改變試驗研究平臺,華南植物園氮素生物地球化學研究團隊(PI:魯顯楷)結合多種實驗手段探討了土壤DOM的數量、光學性質和分子水平特征等對植物資源輸入改變的響應。研究表明,植物資源輸入改變在短期內(處理8個月后)就能顯著改變DOM的光學性質,其中影響最為顯著的為腐殖質指數(humification index)和三種指示不同有機質來源的熒光組分(fluorescent components)。在凋落物去除和植物資源輸入整體去除的處理樣方中,O/C比、等效雙鍵數(double-bond equivalent)、芳香指數(aromaticity index)和富含羧酸的脂環分子化合物(proportion of carboxyl-rich alicyclic molecules)均顯著增加,而可被生物利用(H/C比>1.5)的DOM組分的百分比顯著下降。此外,與對照相比,木質素和單寧等頑固性組分的百分比在這兩種處理中增加超過20%以上。本研究對深入探討植物資源輸入改變條件下土壤DOM動力學與有機碳吸附的關聯機制具有重要意義。????相關研究結果已近期發表在國際經典學術期刊Geoderma(IF5-year= 6.7)上。華南植物園為第一和通訊作者單位,魯顯楷研究員為通訊作者,已出站博士后牛國祥(現為廬山植物園副研究員)第一作者,其他共同作者包括華南植物園的禤映雪、毛慶功與陳偉斌博士,以及南方科技大學的王俊堅研究員等。該研究得到了國家自然科學基金和廣東省重點領域研發計劃項目資助。文獻鏈接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117047圖1. 植物資源輸入對熱帶原始林森林土壤DOM光譜性質(左)和不同功能組分相對豐度(右)的影響。圖2. 植物資源輸入對熱帶原始林森林土壤DOM光譜性質(上圖)和不同功能組分相對豐度(下圖)的影響。

2024-10-09

-

深圳先進院論文被國際引用次數連續兩年全國科研機構第一

近日,中國科學技術信息研究所發布《2024世界看中國——中國科技論文國際影響力分析報告》。中國科學院深圳先進技術研究院論文被國際引用占比和被國際引用次數已連續兩年位居全國科研機構榜首。此外,深圳先進院2023年被國際引用的論文篇數也躍升至國內科研機構第一,國際影響力不斷提升。近日,中國科學技術信息研究所發布《2024世界看中國——中國科技論文國際影響力分析報告》。中國科學院深圳先進技術研究院(以下簡稱“深圳先進院”)論文被國際引用占比和被國際引用次數已連續兩年位居全國科研機構榜首。此外,深圳先進院2023年被國際引用的論文篇數也躍升至國內科研機構第一,國際影響力不斷提升。《2024世界看中國——中國科技論文國際影響力分析報告》部分內容摘選據了解,該報告以中國科技論文為研究對象。報告中的科技論文依據每篇論文的第一作者第一機構確定每篇論文的所屬國家。采用被引篇數、被國際引用篇數、被國際引用占比、國際引用次數、篇均國際引用次數共5個指標進行分析。中國國際科技論文被國際科技論文引用,可以反映中國科技創新的國際影響力。該報告分別對高等院校、科研機構、醫療機構三個類別進行對比分析,其中,深圳先進院2023年被國際引用論文數為180篇、被國際引用論文數占比57.69%,被國際引用405次、被國際引用次數占比36.95%,多項指標位列中國科研機構榜首。這表明,深圳先進院2023年所發表的科技論文較多數被國際同行關注和引用,具有較強的國際影響力。作為科技部直屬的科技信息研究機構,中國科學技術信息研究所自1987年以來,一直承擔著中國科技論文統計與分析工作,統計和分析研究成果被科技管理部門和學術界廣泛關注和應用。當今世界,國際科技合作已成為不可逆轉的重要趨勢。深圳先進院自建院以來十分重視國際合作,已與全球53個國家和地區建立了509項科研合作與交流項目。2023年,深圳先進院成功獲批中國科學院國際合作開放創新試點(粵港澳大灣區唯一一家),通過分步驟、有層次、多節點地搭建交叉學科前沿國際合作網絡,樹立粵港澳大灣區國際合作標桿,助力搶占科技制高點。<!--!doctype-->

2024-10-09

-

2023年土耳其雙重地震不同破裂過程研究取得重要進展

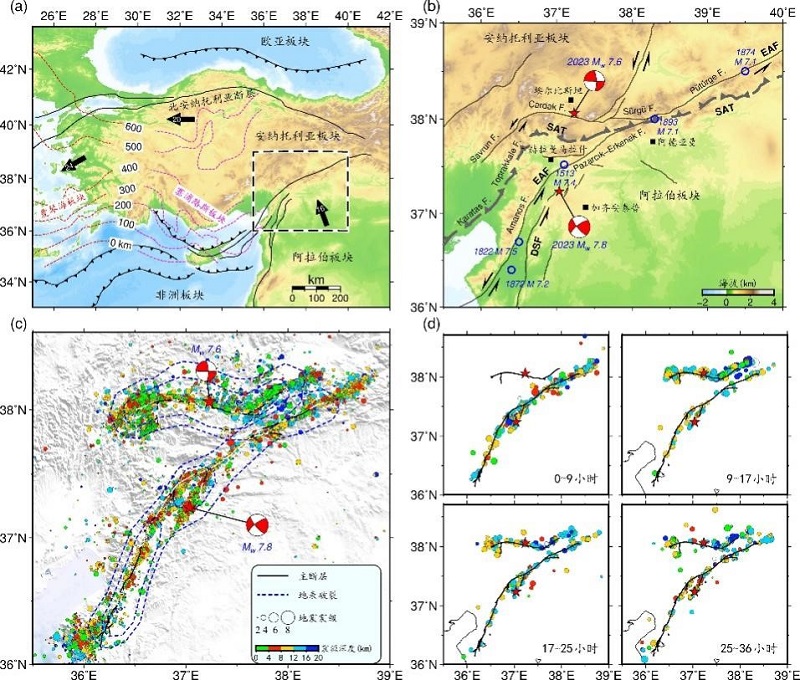

近日,中國科學院邊緣海與大洋地質重點實驗室王志研究員及其合作者,在2023年土耳其雙重地震的研究上取得了重要進展。相關研究成果發表在《Science China Earth Sciences》/《中國科學地球科學》期刊上,研究員王志為論文第一作者和通訊作者,中國科學院青藏高原研究所研究員裴順平和博士伏毅為論文共同作者盡管大地測量和地震學觀測已經揭示了土耳其雙重地震破裂的初步過程和擴展模式,但東安納托利亞斷裂帶深部結構變化在地震破裂過程中的作用仍然不甚明了。為了深入理解這一點,研究團隊通過分析大量高質量的P波和S波走時數據,運用地震雙差重定位和非線性多參數聯合反演方法,得到了雙重地震破裂帶的高分辨率縱橫波速度和泊松比結構。研究發現兩次地震具有不同的誘發機制,這些機制與斷裂帶的顯著地震結構屬性變化和板塊構造過程緊密相關。7.8級的第一次地震發生在死海斷裂帶北端,這里的巖石強度從強漸變為弱,形成了一個剛性過渡區。而7.6級的第二次地震則起始于地震孕震層的塑性帶,這一區域以低地震波速度和高流體飽和度為特征,并且沿著?ardak斷層延伸。研究認為,7.8級地震破裂帶的顯著地震結構差異主要是由于東安納托利亞板塊的弱化部分與阿拉伯板塊的脆性部分之間發生了強烈的傾斜碰撞。而7.6級地震破裂帶則是由于塞浦路斯板塊向北俯沖和隨后的拆沉引起的流體侵入,這增加了震源區的流體壓力,導致了塑性變形。此外,第一次地震的發生有助于減少第二次地震斷層上的剪切應力,可能會延緩第二次地震的破裂。但是,由于兩個大走滑斷層交匯形成的三角區域內存在雙左旋走滑結構,第一次地震顯著降低了東安納托利亞板塊對第二次地震斷層的正應力作用,這不僅降低了斷層面的有效摩擦力和增加了斷層內巖石的孔隙度,還導致了應變力的下降和庫侖應力的重新分布,從而有助于第二次地震的發生。這一發現很好地解釋了為什么第二次地震在第一次地震之后大約9個小時才發生,即流體從深部和周邊區域滲入震源區需要足夠的時間來積累誘發斷層失衡所需的應力。這項研究所提出的雙重地震破裂模式與控制單個地震破裂的模型不同,它為減輕土耳其或歐洲潛在的地震災害提供了重要的信息。同時,從這次地震事件中得到的經驗教訓也有助于重新評估中國南北地震帶或全球其他具有類似地質構造地區發生災難性地震的風險。該項工作得到了國家自然科學基金項目和中國科學院項目的聯合資助。圖1 研究區板塊構造、7級以上歷史地震、斷層和地震余震分布圖。兩個紅星分別代表Mw 7.8級和Mw 7.6級地震位置圖2?沿著雙破裂帶的多參數結構、走滑特征分布與雙地震的結構特征和破裂過程模式圖. A. 沿著雙重地震破裂帶深部結構、剩余重力異常和走滑特征分布圖;B. 雙重地震深部構造與破裂過程模式論文信息:Zhi Wang*,Yi Fu,Shunting Pei. Relationship between seismic structures and the diverse rupture processes of the 2023 Türkiye earthquake doublet. Science China Earth Sciences 67(9),2810–2823,2024.論文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-023-1324-y

2024-09-30

-

華南植物園揭示植物枝條支撐葉片面積的全球格局及其驅動因子

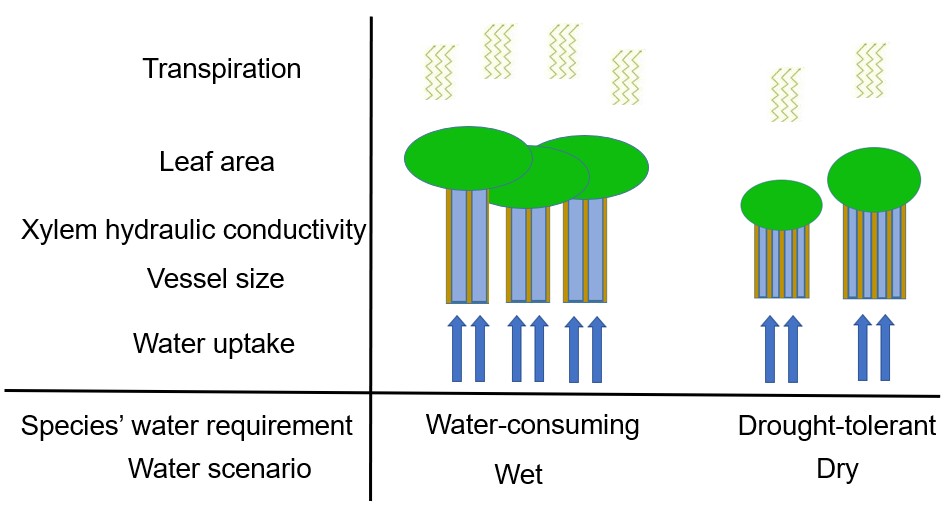

????植物枝條所能支撐的葉片面積(AL/AS)與森林生態系統的碳固存、群落組成以及服務功能密切相關。已有的研究表明,植物功能性狀AL/AS是聯結植物葉片經濟學和植物水力學的重要紐帶,在一定程度上對森林植物響應和適應全球氣候變化起關鍵作用。然而,AL/AS的全球格局及其驅動因子尚不清楚。????中國科學院華南植物園生態中心植物生理生態研究組的賀鵬程副研究員,通過測定大量的野外實地森林木本植物,并收集前人已發表文章的相關數據,建立了包含全球285個樣地1137種木本植物(1612個觀測值)的植物AL/AS數據庫。研究發現,全球木本植物AL/AS的平均值為0.63m2 cm-2,其中熱帶雨林植物AL/AS最高,而沙漠植物的AL/AS最低;生長季的降水量解釋了AL/AS變化的18%,土壤氮含量和有機碳含量越高,植物AL/AS越大,土壤pH則與AL/AS顯著負相關,而表征植物競爭關系的植株密度解釋了AL/AS變化的7%,研究中所包含的生物和非生物因子共同解釋了植物AL/AS變化的45%。此外,研究還發現植物AL/AS與森林生態系統初級生產力顯著正相關,暗示了隨著全球降水格局的改變,如極端降雨事件增加、生長季的持續延長,植物AL/AS的變化將顯著影響全球森林生態系統的生產力。????綜上,該研究揭示了生長季的降水、土壤pH以及植物木材密度對AL/AS變異的重要貢獻,以及AL/AS的變化對森林生態系統生產力的影響機制,為深入理解植物葉片構建和水分利用策略的地理差異奠定了基礎,從而有助于建立更加可靠的全球植被功能模型。相關研究結果已近期在線發表于國際主流刊物Plant,Cell & Environment(《植物、細胞與環境》)(IF5-year=7.6)。該研究得到了國家自然科學基金(32371641;32371575)和廣東省重點實驗室項目(2023B1212060046)的資助,論文鏈接:http://doi.org/10.1111/pce.15169圖 . 不同降水條件下植物AL/AS變化的概念圖。植物對水分選擇的策略:耗水型植物選擇生長在濕潤地區,耐旱型植物則選擇生長在干旱地區。生長在濕潤地區的耗水型植物需要形成大的導管提高水分傳輸速率以維持高葉片蒸騰和固碳速率,而生長在干旱地區的耐旱型植物則選擇小而密的導管減少水分消耗以增加水分運輸的安全。表征植物競爭關系的植株密度也顯著影響了植物的AL/AS。藍色箭頭和長柱部分分別表示水流量及導管大小。

2024-10-01

-

華南植物園評估中國兩大濱海區域潮灘和鹽沼的藍碳儲量

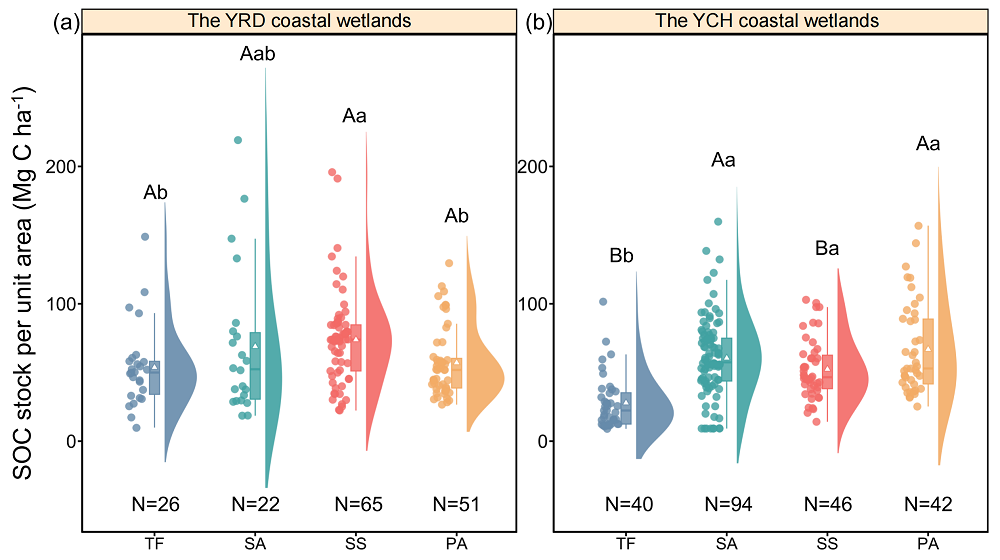

????濱海濕地主要由植被區和無植被覆蓋的潮灘構成,是提供重要服務的關鍵生態系統。中國的濱海濕地作為有效的藍碳儲存庫,通過有效地捕獲和儲存有機碳,為減緩全球氣候變化做出了貢獻。濱海濕地卓越的固碳能力源于其不僅能捕獲生態系統內部產生的碳,還能存儲來自外部環境的碳,并在厭氧條件下長期保存在沉積物中。然而,以往對藍碳的評估主要集中在植被覆蓋的濱海濕地生態系統土壤有機碳儲量上,往往忽視了潮灘作為藍碳碳匯的潛力。????為解決這一問題,中國科學院華南植物園海岸帶生態系統過程與環境健康研究組研究人員,對中國兩個代表性濱海濕地——黃河三角洲和鹽城濱海濕地進行了對比評估。這項研究涵蓋了不同的濱海濕地生態系統類型,包括未植被覆蓋的潮灘以及三種類型的鹽沼濕地,分別是由互花米草(Spartina alterniflora)、鹽地堿蓬(Suaeda salsa)和蘆葦(Phragmites australis)所覆蓋的鹽沼。研究團隊通過野外采樣和數據整合,對比了不同濱海地區和濕地類型的有機碳儲量,并對兩大區域內的有機碳儲量進行了評估。????結果顯示,在兩個研究區域內,植被覆蓋的鹽沼濕地單位面積上的有機碳儲量明顯高于未植被覆蓋的潮灘。有趣的是,黃河三角洲的潮灘有機碳儲量與鹽城海岸的鹽地堿蓬鹽沼相當。研究估算出,黃河三角洲的區域有機碳儲量為5.64±0.61 Tg C,而鹽城濱海濕地則為9.96±1.52 Tg C。盡管濱海潮灘的單位面積有機碳儲量較低,但由于其在中國沿海的廣泛分布,它們成為了區域有機碳儲存的主要貢獻者,占到區域總儲量的75%以上。該研究揭示了不同類型濕地之間有機碳儲量的差異,并強調了在估算藍碳時考慮濱海潮灘的重要性,尤其是對于像中國這樣擁有廣泛分布潮灘的國家而言。????上述研究成果近期已在線發表在國際地學專業期刊Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology (《古地理學 古氣候學 古生態學》)上。中國科學院華南植物園博士研究生周金戈為論文的第一作者,研究組長、小良站站長王法明研究員為論文通訊作者。該項研究得到國家自然科學基金、“一帶一路”科學組織國際合作項目、中國科學院基礎研究青年團隊等項目的共同資助等項目的共同資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112509圖1. 兩大濱海濕地不同濕地類型單位面積土壤有機碳儲量的比較圖2. 兩大濱海區域碳儲量的估算

2024-09-29

-

亞熱帶生態所在自然恢復和耕作促進長期土壤碳固持的機制研究取得新進展

土壤有機碳(SOC)是陸地生態系統中最大碳庫,SOC的保存和積累是維持糧食生產和應對氣候變化危機的關鍵。土壤碳在空間和時間尺度上的定量變化研究被認為是陸地生態系統碳收支和全球碳循環研究中最具挑戰性的問題。土壤有機碳(SOC)是陸地生態系統中最大碳庫,SOC的保存和積累是維持糧食生產和應對氣候變化危機的關鍵。土壤碳在空間和時間尺度上的定量變化研究被認為是陸地生態系統碳收支和全球碳循環研究中最具挑戰性的問題。中國科學院亞熱帶農業生態研究所農田生態中心研究人員依托中國科學院桃源農業生態試驗站不同土地利用方式長期定位試驗(1995年-),研究發現24年土地利用/覆被變化(LUCC)過程中,早期(農田<15年,自然恢復<10年)活性有機碳(LOC)顯著下降,而穩定性有機碳(SSOC)顯著增加,SOC整體變化不大;隨后SOC、LOC和SSOC均呈現增長趨勢,SSOC對SOC的增長起主導作用。自然恢復和農田土壤微生物殘體碳對SOC的貢獻比例較大,但兩種土地利用方式下差異不顯著。與農田相比,自然恢復土壤中較高的SOC含量歸因于植物來源碳對SOC的貢獻。優勢菌群和土壤氮含量是調節農田和自然恢復土壤微生物源和植物源碳的主要生物和非生物因子。本研究在同一田塊尺度揭示SOC時間變化規律及微生物調控機制,強調了植物和微生物來源碳對長期SOC固持的協同作用,提升了對亞熱帶紅壤碳循環特征的認識,并為全球基于自然的氣候解決方案提供科學依據。該項研究近期以題為Differential contribution of microbial and plant-derived organic matter to soil organic carbon sequestration over two decades of natural revegetation and cropping發表在土壤學領域一區期刊Science of the Total Environment上。該研究得到了國家生態科學數據中心和國家重點研發等項目的共同資助。論文鏈接農田和自然恢復土壤有機碳時間演替及來源分析概念圖

2024-09-29

-

廣州地化所席佳鑫、楊宜坪等-JGR-SE:黑云母結構環帶記錄巖漿演化歷史

在過去的數百年間,人們普遍相信“巖漿房”存在于在火山地殼的內部,如倉庫一般儲藏著大規模處于熔融狀態的巖漿。但從本世紀初以來,隨著人們對火山過程和巖漿活動的理解不斷加深,該傳統理論逐漸被一個新的模型所替代,即:跨地殼的巖漿系統主要由晶粥主導;火山是一個由晶粥組成的、垂直擴展且不穩定的系統,而熔融物質僅存在于整個巖漿系統的最頂部。該模型的提出基于對大量現存火山的物理化學、巖石學、火山學研究以及地質觀察,但對該模型的進一步研究和驗證遇到了許多問題,例如現代地球物理成像技術無法識別地殼內小規模(小于1 km)的熔融物質,而元素分布的不均勻性和局域解耦現象也降低了地球化學手段在一些結晶歷史復雜地區的準確性。這些問題使人們對地質過程的準確描述變得困難重重。圖1:加州長谷流紋巖斑晶黑云母(Bt)的環帶為精確解譯火山系統的構造以及相應的巖漿演化過程,中國科學院廣州地球化學研究所何宏平院士團隊的楊宜坪博士和席佳鑫博士研究生等,深入探究了長谷火山地區流紋巖中黑云母斑晶的結構和成分對其結晶環境的溫度、壓力、深度和氧逸度等條件的響應。實驗表明,該地區的黑云母均具有成分環帶,核心區域富含Si、Mg和K,而邊緣區域則貧乏Fe、Ti和Al(圖1)。通過微區X射線衍射、拉曼光譜和透射電子顯微鏡等微區結構分析,發現斑晶黑云母的核心呈現有序的2M1多型結構,而邊緣則顯示無序特征(如圖2)。結構特征說明,樣品黑云母的核心生長于高溫高壓的平衡結晶條件下,而其外側環帶則生長于低壓下快速結晶的過程中。結合地球化學數據,黑云母斑晶至少經歷兩階段結晶——即核部于高溫的深源巖漿儲庫緩慢平衡結晶,邊部于淺部晶粥中在二次活化和噴發過程中快速非平衡結晶——的機制得以揭示。該研究用云母的成分和結構環帶還原了長谷火山口深源巖漿由地幔和下地殼上涌至淺部地殼(以冷卻的晶粥形式儲存),后經歷巖漿混合和再活化后快速噴發至地表的全過程。圖2:透射電鏡下黑云母核部(a-b)和邊部(c-d)的結構差異基于上述結果,研究首次提出了火成巖深源斑晶的礦物“結構環帶”。該特征可作為一種重要的、高敏感性的平衡指標和溫壓計,應用于重建巖漿火山系統的結構、結晶期次和環境條件中。結構環帶和成分環帶的有機結合,可為理解流紋巖巖漿的管道系統結構及噴發歷史提供重要見解,為通過礦物學研究追溯火山演化提供新途徑。圖3:長谷火山口下伏巖漿通道的結構及流紋巖漿的噴發過程相關成果近期發表于國際地學權威期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》,該項研究成果獲得了國家自然科學基金、CAS青年創新促進會、廣州市科技計劃項目資助、廣東省科技計劃項目和中國科學院廣州地球化學研究所所長基金等項目的聯合資助。論文信息:Jiaxin Xi (席佳鑫),Yiping Yang* (楊宜坪),Huifang Xu (徐慧芳),Haiyang Xian (鮮海洋),Fabin Pan (潘發斌),Shan Li (李珊),Shuo Xue (薛碩),Yonghua Cao (曹永華),Jianxi Zhu (朱建喜),Hongping He (何宏平),Reconstruction of Magma Plumbing System and Regional Magmatic Processes via Chemical and Structural Zoning of Biotite in Rhyolite from Long Valley,CA. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,2024,129(9).論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JB029205

2024-09-26

-

廣州地化所吳昊?白江昊等-AC:Eu同位素分析技術取得新突破

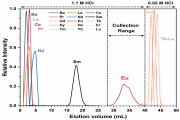

稀土穩定同位素是新興的非傳統穩定同位素體系,有望為探索天體形成、地殼演化、稀土成礦和海洋沉積等稀土循環提供新的信息。特別是Eu穩定同位素可能是破解Eu異常與“氧化還原條件”和“晶體化學效應”之間聯系的關鍵。然而,目前已有的Eu同位素分析技術精度仍然不夠高(2SD > 0.1‰),使得Eu穩定同位素在探索上述科學上難以充分發揮其優勢。針對這一技術性難題,中國科學院廣州地球化學研究所吳昊博士生、白江昊博士后在韋剛健研究員指導下,基于前期研發的高精度Ce-Nd-Sm同位素分析技術,繼續對高精度Eu同位素展開了攻關。經過反復的試驗發現,基于AG 50W-X12+TODGA樹脂的聯合化學分離技術,完全可以實現單一稀土元素Eu的化學提純,特別是該方法能夠有效地將Eu從干擾元素(如鋇(Ba)、釹(Nd)、釤(Sm)和釓(Gd))中分離出來,并能同時保證高回收率(99.4 ±?0.4%)和低空白(< 20pg)(圖1)。此外,采用不同的巖石類型和上樣量,Eu的洗脫曲線沒有發生明顯的漂移,證明了新方案的有效性。圖1 Eu與其它稀土元素分離的淋洗曲線圖2 Eu穩定同位素的外部重現性????在Eu同位素測試方面,首次將Nd內標法應用于校正質譜測量(Nu 1700 MC-ICP-MS)過程中的質量歧視效應,實現了穩定Eu同位素組成δ153/151Eu的長期外部精度優于±0.04‰?(2SD)(圖2),這比現有分析方法的精度提高了2-5倍。在此基礎上,測定了多種地質參考物質的Eu同位素組成,發現正長巖具有低的δ153/151Eu值(-0.14?±?0.04‰),暗示著Eu穩定同位素是示蹤巖漿演化的潛力指標。綜上,新建立的高精度Eu同位素分析技術將極大推動Eu穩定同位素地球化學的發展。圖3 地質參考物質的穩定Eu同位素組成圖4 ????封面論文相關成果發表在分析化學領域頂級期刊《Analytical Chemistry》(Nature Index)上,并入選了封面論文(圖4)。該研究受到國家自然科學基金委項目、博新計劃、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、博士后面上項目和中國科學院廣州地球化學研究所所長基金項目等聯合資助。論文信息:Wu H(吳 昊).,Bai J. H(白江昊)*.,Liang X. R(梁細榮).,Lu X. B(盧錫濱).,Deng Y. N(鄧義楠).,Li M(李 明).,Ma J.L(馬金龍).,Wei G.J(韋剛健). A Chromatographic Approach for High-Precision Eu Isotope Analysis. Analytical Chemistry,?2024,96,15102-15107.論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.4c03775

2024-09-25

-

廣州健康院合作研究建立大熊貓誘導多能干細胞系

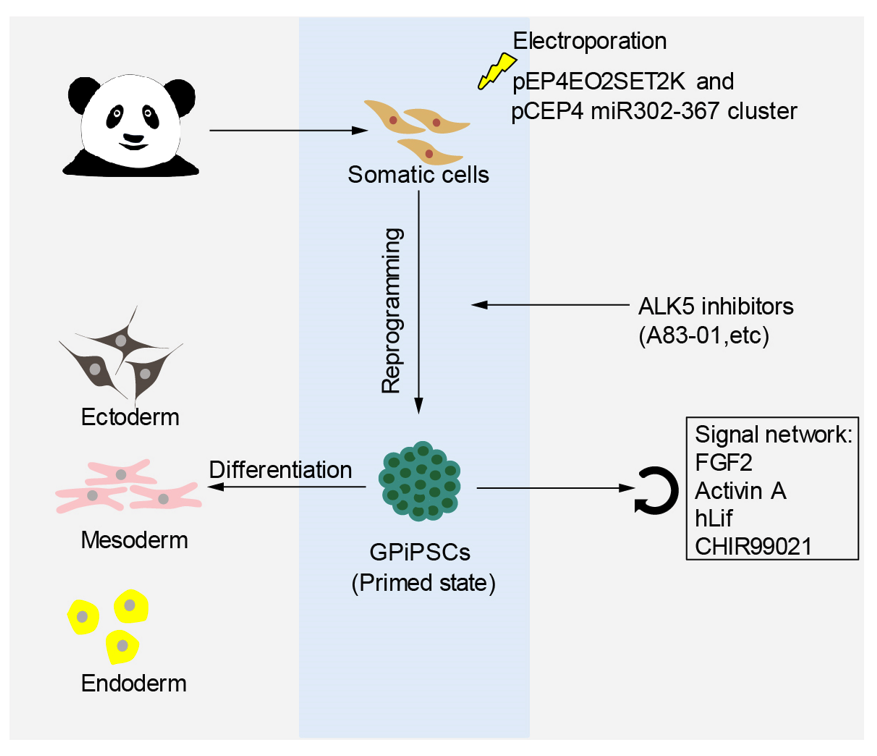

2024年9月20日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉晶研究組與成都大熊貓繁育研究基地合作,在Science advances期刊在線發表了題為Generation and Characterization of Giant Panda Induced Pluripotent Stem Cells的最新研究成果。2024年9月20日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉晶研究組與成都大熊貓繁育研究基地合作,在Science advances期刊在線發表了題為“Generation and Characterization of Giant Panda Induced Pluripotent Stem Cells”的最新研究成果。該研究利用重編程技術成功建立了大熊貓成纖維細胞來源的誘導多能干細胞系(iPSCs),并從多維度揭示了大熊貓iPSC獨特的細胞特征,進一步討論了大熊貓iPSCs在物種保護和疾病治療中潛在應用價值。大熊貓作為中國特有珍稀的國寶級動物,一直以來都受到全球的高度關注。因為數量稀少,繁殖困難等原因,其種群保護和擴大一直是國家關注的重點。為了更好地保護大熊貓,科學家們在努力探索新的方法和技術。在此項研究中,研究團隊經過多年的努力和積累,成功將大熊貓皮膚成纖維細胞重編程為誘導多能干細胞。這些大熊貓iPSCs不僅能在體外培養條件下穩定增殖傳代,還能在體內和體外分化條件下,產生三個胚層各種不同類型的細胞,展現出很好發育潛能。研究團隊進一步對大熊貓iPSCs的轉錄組、表觀遺傳組進行了測序和解析,結果顯示大熊貓iPSCs具有經典始發態干細胞的基本特征,同時具有與其他物種不同的特異基因表達模式。研究團隊對大熊貓iPSCs體外維持條件進行了研究,開發了大熊貓iPSCs維持特異性培養條件,并部分揭示了大熊貓始發態干細胞多能性維持的信號調控網絡。此次大熊貓多能干細胞研究的突破性進展,不僅豐富了人類對大熊貓干細胞生物學特性的認識,也為未來大熊貓疾病治療、大熊貓的繁育及擴群提供了新的技術途徑。首先,通過將誘導多能干細胞分化為特定的功能性細胞類型,可以用于治療大熊貓的一些遺傳疾病和損傷。其次,可以利用大熊貓iPSC細胞進一步在體外獲取全能干細胞、原始態多能干細胞、原始生殖細胞和生殖細胞甚至類囊胚等,為大熊貓的繁育提供重要的“種子細胞”來源。此外,大熊貓誘導多能干細胞技術還有助于大熊貓遺傳資源的存儲和保藏,為未來大熊貓保護和擴群工作提供技術支撐。論文通訊作者是中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員劉晶、助理研究員王魯勤和成都大熊貓繁育研究基地研究員侯蓉。成都大熊貓繁育研究基地劉玉良研究員、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院博士研究生張世豪為該文的共同第一作者。本研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、國家林業和草原局等項目的資助。論文鏈接大熊貓誘導多能干細胞研究模式圖

2024-09-26

-

華南植物園赴海南開展植物引種工作

?2024年9月,中國科學院華南植物園園藝中心引種保育部聯合標本館針對海南植物資源開展考察和引種工作。此次考察為期10天,足跡覆蓋了儋州市、昌江黎族自治縣、東方市、樂東黎族自治縣、三亞市、保亭黎族苗族自治縣等地多個市縣,旨在加強海南植物多樣性保護與核心種質收集,支撐服務國家生物多樣性保護戰略需求和華南國家植物園種質資源庫建設。圖1. 引種隊成員在野外采集植物?這次考察中,團隊共引種植物116號109種,隸屬于54科99屬,鑒定率達到93%,其中近90%的種類為新增華南植物園未成功保育的物種,如紅芽大戟(Knoxia sumatrensis)、牛眼睛(Capparis zeylanica)和黃花馬鈴苣苔(Polycarpaea corymbosa)。圖2. A:紅芽大戟;B:牛眼睛;C:黃花馬鈴苣苔?考察中還發現了多種列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄的珍稀瀕危植物,占到引種數量的12%,如小葉九里香(Murraya microphylla,EN級別)、刺核藤(Pyrenacantha volubilis,EN級別)、栗豆藤(Agelaea trinervis,EN級別)、瓊梅(Canthium hainanense,VU級別)、海檀木(Ximenia americana,NT級別)等。圖3. A:小葉九里香;B:栗豆藤;C:刺核藤?此次引種的植物涉及種類最多的科為豆科,含11種,如耀花豆(Sarcodum scandens)、長管蝙蝠草(Christia constricta)等。其次為大戟科,含9種,如異萼木(Dimorphocalyx poilanei)、海南粗毛藤(Cnesmone hainanensis)等。圖4. A:耀花豆;B:異萼木;C:海南粗毛藤?引種隊在考察中特別關注了具有重要生態價值的植物,如海岸鹽田中的小草海桐(Scaevola hainanensis)、濱海木藍(Indigofera litoralis)、西沙灰毛豆(Tephrosia luzonensis)等,這些植物對于維護濱海特殊生境的生態平衡具有重要意義。圖5. A:小草海桐;B:濱海木藍;C:西沙灰毛豆?此次海南植物考察引種不僅為華南國家植物園種質資源庫提供了寶貴的種質資源,也為海南生物多樣性保護做出了積極貢獻。

2024-09-25

亚洲国产日产无码精品|

久久精品中文闷骚内射|

久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av|

精品无码国产自产在线观看水浒传

|

久久777国产线看观看精品|

91精品国产闺蜜国产在线闺蜜|

亚洲av午夜国产精品无码中文字

|

国产精品无码永久免费888|

亚洲国产精品高清久久久|

久久久久久久久66精品片|

国产成人精品一区二区三区|

久久亚洲精品AB无码播放|

精品日产一卡2卡三卡4卡自拍|

久久精品亚洲福利|

久久伊人精品一区二区三区|

国产精品久久久久久亚洲影视

|

国产99精品一区二区三区免费|

久久国产精品系列|

国产视频精品视频|

精品久久久久久国产91|

久久亚洲精品无码av|

91精品国产高清久久久久久io

|

国产精品亚洲AV三区|

久久久精品视频免费观看|

精品国精品国产自在久国产应用|

国产精品2018|

杨幂国产精品福利在线观看|

国产精品永久在线观看|

久久国产乱子伦精品免费不卡|

苍井空亚洲精品AA片在线播放|

国产麻豆精品久久一二三|

久久精品人人做人人爱爱|

久久99国产精品99久久|

精品国产一区在线观看|

久久精品国产精品亚洲艾|

精品无码成人久久久久久

|

久9久9精品免费观看|

国产乱码精品一区二区三区四川

|

国产午夜精品一区二区三区嫩草|

麻豆AV无码精品一区二区

|

99热在线精品免费播放6|