-

深圳先進院?|?梯度納米等離子成像超構表面:實現SARS-CoV-2序列的快速無標記檢測(Talanta)

近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所傳感中心陳艷研究員團隊與香港大學李文迪教授團隊,在梯度納米等離子成像超構表面傳感器的生化應用方向取得新進展。近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所傳感中心陳艷研究員團隊與香港大學李文迪教授團隊,在梯度納米等離子成像超構表面傳感器的生化應用方向取得新進展。相關研究成果以“Gradient nanoplasmonic imaging metasurface for rapid and label-free detection of SARS-CoV-2 sequences”為題,發表在生化領域的高水平期刊《Talanta》 上。深圳先進院馮鴻濤副研究員和香港大學的閔思怡博士為論文共同第一作者,陳艷研究員和李文迪教授為論文的通訊作者。論文上線截圖論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914024009123自COVID-19大流行以來,公共衛生體系面臨了嚴峻的挑戰,病例和死亡人數激增,對快速、準確、低成本的診斷工具的需求急劇增加。盡管納米光子超構表面生物傳感器憑借其獨特的光學操控能力和對折射率變化的高度敏感性,成為了新的研究熱點。然而,傳統超構表面傳感器仍高度依賴昂貴的光譜儀設備,這大大限制它們在實際應用中的普及。因此,高靈敏、無光譜儀和經濟高效的新型傳感策略在現場檢測的應用中具有極大的潛力。圖:檢測原理示意圖為此,研究團隊設計并開發了一種梯度納米等離子成像(GNI)超構表面傳感器,開創性地提出了一種光學勢阱的新概念,實現了對SARS-CoV-2序列的無標記和一步式檢測。該傳感器的核心元件由一系列直徑漸變的納米柱陣列構成,這些納米柱共同構筑了一個獨特的光學勢阱,能夠在厘米級尺度上生成清晰可見的暗環圖案。這一精心設計的動態光學勢阱對傳感器局部折射率的變化呈現出極高的靈敏度,其圖案變化可通過高靈敏度的CCD相機實時捕獲并記錄。此外,研究團隊通過設計精確的核酸探針,成功地在目標序列存在時將納米金顆粒(AuNPs)錨定在傳感器表面。這一納米金信號增強策略顯著提高了傳感器對折射率變化的響應,使得原本微量的折射率變動轉化為顯著的圖案變化,從而大大提升了檢測的靈敏度,并展示出極高的特異性。圖:工作范圍和特異性能展示這種新型的成像檢測方案無需使用復雜光譜儀裝置,不僅降低了設備成本,還促進了便攜式現場診斷工具的發展,為COVID-19及其他傳染病的精準診斷提供了新途徑,并在生物標志物檢測領域具有廣闊的應用前景。該研究工作得到了國家自然科學基金、廣東省基金委、深圳市科技創新委、香港研究資助局等多個項目經費的資助。<!--!doctype-->

2024-09-04

-

深圳先進院科研團隊發現“活”塑料:合成生物學助力塑料降解新解法(Nature Chemical Biology )

該工作通過對微生物進行基因編輯并產生具備極端環境耐受能力的孢子,使其可以在特定條件下分泌塑料降解酶;并通過塑料加工方法(高溫、高壓或有機溶劑)將孢子包埋在塑料基質中。塑料的發明為我們的日常生活帶來了極大的便利。但是,大規模塑料垃圾的產生以及不當的處理方式,使得塑料垃圾(白色污染)成為當下最為嚴峻的環境問題之一。8月21日,中國科學院深圳先進技術研究院戴卓君課題組在Nature子刊Nature Chemical Biology發表題為“Degradable living plastics programmed by engineered spores”的研究工作。該工作通過對微生物進行基因編輯并產生具備極端環境耐受能力的孢子,使其可以在特定條件下分泌塑料降解酶;并通過塑料加工方法(高溫、高壓或有機溶劑)將孢子包埋在塑料基質中。文章上線截圖日常使用環境中,孢子保持休眠狀態,塑料也可保持穩定的使用性能。在特定條件下(表面侵蝕、堆肥),塑料中的孢子被激活并啟動降解程序,完成塑料的完全降解(圖1)。圖1. 整體研究思路研究背景2016年,Yoshida等人報道了土壤細菌Ideonella sakaiensis,該菌株生長在日本一個塑料回收設施附近受PET污染的沉積物中(Science,2016)。這種革蘭氏陰性、需氧、桿狀的細菌具有非凡的能力,能夠通過表達兩個關鍵酶:PETase及MHETase,從而利用PET作為其生長所需要的主要碳源。在之后的一系列研究中,大量合成生物學領域的工作圍繞著塑料降解相關酶的挖掘、設計、進化及改造開展,但鮮有工作關注可降解塑料的合成方法創新。2018年及2021年,具有高分子物理背景的Ting Xu課題組(University of California,Berkeley)先后在Science和Nature發表文章,從另一個視角和維度推進了可降解塑料的研發。在2018年的Science中,研究團隊開發出一種由四種單體合成的聚合物(RHPs,random heteropolymers),每種單體亞單位能與目標蛋白表面上的化學片段相互作用。這些單體亞單位相互連接模擬天然蛋白,從而使得它們與蛋白表面之間的相互作用的靈活性實現最大化,這種基于相互作用的理性設計使蛋白質在無細胞合成中進行正確折疊,并保持水溶性蛋白質在有機溶劑中的活性。在這個工作的基礎上,Ting Xu的團隊將塑料降解酶,RHPs與塑料母粒(聚己內酯,PCL)進行混合加工,RHPs保護了水解酶在苛刻的塑料加工環境中的生物學功能。在無水環境下塑料可以穩定使用,而在有水環境或堆肥條件下可以迅速降解(Nature,2021)。將降解酶預置在塑料里需要平衡加工過程中的極端環境與酶的穩定性。盡管Ting Xu團隊的精彩工作提出了通過RHPs調節蛋白質穩定性這一確定方案,但是該方法的推廣仍有諸多挑戰。首先RHPs的合成難度高,即使對于具有一般化學合成背景的實驗室也并非易事;其次,PCL加工溫度(80-120攝氏度)在塑料家族中幾乎是最低的,常見的塑料加工溫度大多大于200攝氏度,其中PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)的加工溫度更高達300攝氏度,RHPs的保護能力在這些體系中面臨巨大挑戰。沉睡的孢子與活塑料在自然億萬年的演化下,諸多微生物進化出了針對惡劣環境條件的抵抗力。當極端環境到來,不再適合生存和繁殖的時候,細菌就會轉變成孢子的形式。這種轉變可以讓細菌獲得超強的抵御能力。孢子可以忍受極端的干燥、溫度和壓力,而這些極端環境恰好存在于塑料加工的環境中。由此,研究團隊提出通過合成生物學方法改造枯草芽孢桿菌,將可控分泌塑料降解酶(洋蔥霍爾德菌脂肪酶,Lipase BC)的基因線路導入枯草芽孢桿菌,并在二價錳離子的脅迫環境中,迫使枯草芽孢桿菌“休眠”,形成孢子形態。產生的孢子同樣帶有編輯的基因線路,并且相比于細菌還具備了針對高溫、高壓、有機溶劑和干燥的耐受性。研究團隊將工程化改造的孢子溶液與PCL塑料母粒直接混合,通過高溫熔融擠出或者有機溶劑方法制備了一系列含有孢子的塑料。在物理性能方面的各項測試中,研究團隊發現活塑料與PCL普通塑料,在屈服強度、應力極限、最大形變量和熔點等參數上均沒有顯著區別。日常使用環境中,孢子保持休眠狀態,塑料也可保持穩定的使用性能(圖2)。圖2. 普通PCL塑料和“活”塑料的宏觀、微觀照片孢子的釋放及降解過程的啟動塑料降解的第一步,是需要將活體塑料內部的孢子成功釋放并重新復蘇生長。研究人員首先嘗試了兩種孢子釋放的方式。一種方法是利用南極假絲酵母脂肪酶B(Lipase?CA)對塑料表面進行侵蝕。Lipase CA對PCL塑料的水解作用是一種“剪刀”形式(圖3),在宏觀上表現為對PCL塑料的外部破碎作用。圖3.?兩種酶對PCL塑料的降解機理示意圖在Lipase CA的作用下,PCL表面被破壞,包埋在材料內部的工程化孢子被釋放到外界環境中,并開始復蘇生長,啟動Lipase BC的表達。Lipase BC會與PCL高分子鏈末端結合,進而將PCL分子鏈一步步完全降解(最終降解分子量<500 g/mol)。結果表明,活體塑料可以在6-7天內迅速降解,而只有表面破壞(Lipase CA)作用的普通PCL塑料即使在21天后,也有大量的塑料碎片存在(圖4)。圖4. 兩種酶對PCL塑料,降解前后的表面結構和分子量變化。(a) CA酶處理普通PCL塑料(左)和活體功能塑料(右)的降解效果;(b)活PCL降解過程中分子量變化曲線;(c) 僅CA酶對普通PCL塑料降解過程中分子量變化曲線另一種孢子釋放的方法是堆肥,在不需要任何其他外源制劑的加入下,土壤環境中活塑料能夠在25-30天以內就可被完全降解。而傳統PCL塑料則需要55天左右才能被降解至肉眼不可見(圖5)。圖5. “活”塑料在土壤條件下的堆埋降解。(a)?活體塑料在土壤環境中降解;(b) 普通PCL塑料在土壤環境中降解前面提到,在塑料家族中,PCL的加工條件實際較為“溫和”,本研究中選擇PCL體系更多是由于其高效的酶降解系統基礎:Lipase BC作為一種processive enzyme可以捕捉PCL鏈進行完全降解。因此為了驗證系統的普適性,研究團隊繼續嘗試了其他的塑料體系,將帶有綠色熒光質粒的孢子分別與PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、 PBAT(聚己二酸對苯二甲酸丁二醇酯)、 PLA(聚乳酸)、PHA(聚羥基脂肪酸酯)甚至PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)進行混合加工,其中PET的加工溫度高達300攝氏度,之后通過物理研磨的方法對孢子進行了釋放。有趣的是,即使從PET塑料中釋放出來的孢子依舊可以復蘇并重新表達綠色熒光。這也為制作其他基底的活塑料奠定了良好的基礎(圖6)。圖6. 其他基底“活”塑料。(a)?其他塑料種類及其加工溫度;(b) 熱熔制備多種基底的“活”塑料;(c) 物理破碎塑料,釋放并激活攜帶綠色熒光蛋白的孢子;(d) 研磨破碎“活”塑料;(e) 工程化孢子成功釋放并表達綠色熒光蛋白為了驗證系統的放大可能,研究團隊還使用單螺桿擠出機進行了小規模工業化測試,經過上述方法得到的活體的PCL塑料,依然具有快速高效的降解效率(圖7)。并且,研究人員還將活體塑料置于雪碧環境中浸泡2個月,在沒有外界作用的情況下,活體塑料能夠保持穩定的外形,說明活體塑料能夠像傳統塑料一樣使用,只有在它們被破壞或被廢棄的條件下,才會啟動降解程序。這項研究為新型可生物降解塑料的開發,提供了新的視角和方法,有望助力解決當下嚴重的塑料污染困境。圖7. 單螺桿擠出機制備“活”塑料,及其降解性能測試。(a)?單螺桿擠出機制備得到的活體功能塑料;(b) 單螺桿制備活體功能材料的降解測試戴卓君研究員為論文通訊作者,戴卓君課題組聯培博士唐琛望為論文第一作者,王林及孫靜在實驗設計、推進和文章修訂中做出了重要貢獻。該研究獲得國家重點研發計劃等多個項目的支持。參考文獻:[1] Yoshida S,Hiraga K,Takehana T,et al. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate)[J]. Science,2016,?351:?1196-1199.[2]??Panganiban B,Qiao B,Jiang T,et al. Random heteropolymers preserve protein function in foreign environments[J]. Science,2018,359: 1239-1243.[3]??DelRe C,Jiang Y,Kang P,?et al. Near-complete depolymerization of polyesters with?nano-dispersed enzymes[J]. Nature,?2021,592:?558–563.<!--!doctype-->

2024-08-26

-

華南植物園在海岸帶土壤細菌群落構建研究取得新進展

????資源匱乏在自然界中普遍存在,影響了土壤微生物的多樣性和共存。然而,目前資源可得性對土壤微生物群落組裝的復雜影響尚不清楚。生態中心碩士研究生吳賜豪在任海研究員指導下,以我國廣東、海南沿海的沙質海岸為研究對象,研究了土壤細菌群落的組裝過程,重點關注了非生物和生物因素的相對重要性。????研究發現,隨著樣地地理距離增加,細菌群落相似性呈現輕微下降趨勢,土壤資源可利用性的空間變異(包括全氮(TN)、銨態氮(NH??)和全磷(TP))解釋了75%的細菌群落總變異。土壤氮是主要限制性因子,在塑造細菌群落組成方面起到了關鍵作用。值得注意的是,土壤氮增加并沒有緩解氮限制或促進微生物多樣性,相反,它通過增加對氮的整體需求,加劇了微生物物種間的負面相互作用,有利于選擇高競爭力的物種,從而導致了確定性群落組裝過程。本研究為土壤細菌群落的生物地理格局提供了新見解,為我國東南沿海海岸帶的土壤生態恢復提供了科學支撐。????相關研究成果已發表在國際學術期刊Global Ecology and Conservation(《全球生態與保護》),該研究得到科技部重點研發計劃、中國科學院華南植物園青年人才項目資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e03171

2024-09-03

-

南海所最新成果提升超慢洋中脊地幔動力學認知在Nature發表

近日,中國科學院南海海洋研究所(簡稱“南海海洋所”)林間院士團隊和自然資源部第二海洋研究所(簡稱“海洋二所”)李家彪院士團隊、南方科技大學、法國巴黎地球物理研究所(IPGP)等單位中外科學家,首次在極端的北極環境中,成功實施破冰并放置海底地震探測儀器,揭示了超慢速擴張洋中脊的巖漿活動的超強變化特征,提出主動和被動地幔上涌雙機制控制了全球洋中脊系統。研究成果以“Highly variable magmatic accretion at the ultraslow-spreading Gakkel Ridge”為題發表在國際頂級學術期刊Nature上。海洋二所研究員張濤為論文第一作者,李家彪院士為論文通訊作者。林間院士與南海海洋所助理研究員查財財為共同作者。洋中脊是地球表面最長的海底山脈,是洋殼與大洋板塊誕生的地方,孕育了大量礦產資源。地球上的超慢速擴張洋脊山脈,分別位于偏遠的西南印度洋與北極之下,林間院士與國際科學家團隊首先對西南印度洋中脊進行探測,提出超慢洋中脊地幔動力學經典模型。冰封的北極發育著全球擴張速率最慢的洋中脊,但國際科學家一直無法到冰層下的加克洋中脊進行高精度海底地震實驗驗證。2021年,李家彪院士發起JASMInE國際科學合作計劃,國際上首次開展了大規模北極冰下海底地震探測,打破了國際上北極高緯密集冰區無法開展海底地震儀探測的斷言。基于這項海底深部探測和綜合調查,研究團隊驚奇地發現北極超慢速擴張洋中脊極端豐富和高變化的巖漿供給特征,提出了全球洋中脊系統均受主動和被動地幔上涌雙機制控制的新理論,改變了一直認為的超慢速擴張洋中脊巖漿極度貧瘠的觀點。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07831-0

2024-08-31

-

華南植物園對固氮植物改造桉樹人工林研究獲新進展

????混交林具有提高土壤質量、增加微生物群落等特征,并優化生態系統的碳氮磷化學計量比,促進森林的可持續發展。然而,在含有固氮植物的混交林中是否有相同的結果并未被證實。引入固氮樹種與桉樹混交具有與施氮的相似的效應,可能破壞生態系統C:N:P的化學計量平衡。????因此,中國科學院華南植物園鼎湖山站分析施氮和引入固氮樹種混交處理對桉樹人工林土壤、微生物、酶、葉和根的C:N:P化學計量的影響。研究結果顯示,除微生物生物量C:N比外,施氮導致生態系統C:N:P化學計量失衡。引入固氮植物混交降低土壤C:N比,提高C:P和N:P比,但未改變其他C:N:P化學計量特征(如圖),且該結果得到兩項數據整合的證實。該研究強調利用固氮植物改造桉樹人工林,有助于維持其生態系統C:N:P化學計量,支持了桉樹人工林可持續生產的理念。????相關研究成果已近期發表在Soil Biology and Biochemistry(《土壤生物學與生物化學》)(IF=9.8)上。中國科學院華南植物園姚賢宇為論文第一作者,鄧琦為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、中國博士后科學基金、和廣東省林業科技創新項目等項目資助。文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109356圖. 施氮和混交固氮植物對桉樹人工林生態系統碳氮磷化學計量比的影響差異

2024-09-01

-

南海所研究發現新穎毒素-抗毒素系統具有控制溫和噬菌體激活和防御噬菌體的雙重功能

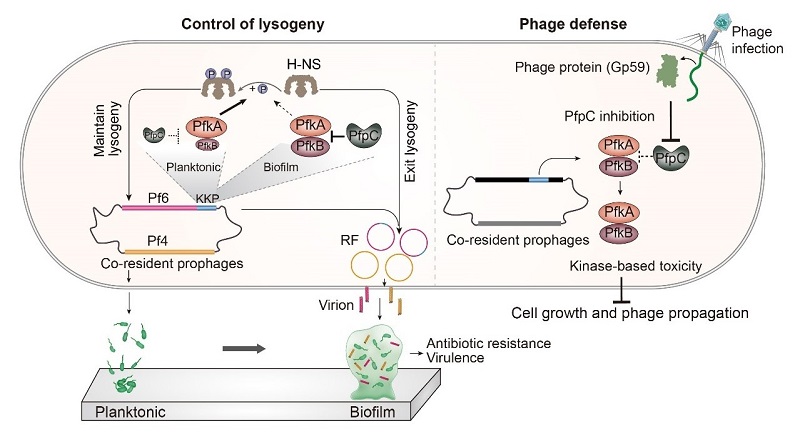

8月23日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員王曉雪團隊聯合哈佛醫學院Matthew K. Waldor團隊,發現了溫和噬菌體編碼的新穎的三組分的毒素-抗毒素系統,并解析了這一新系統在溫和噬菌體溶原裂解轉化和噬菌體防御方面的雙重功能,相關研究成果以“Control of lysogeny and antiphage defense by a prophage-encoded kinase-phosphatase module”為題,在線發表于《自然-通訊》(Nature Communications)。南海海洋所研究員郭云學、副研究員湯開浩,哈佛醫學院Brandon Sit和南海海洋所2022級博士研究生古嘉瑜為該論文共同第一作者,南海海洋所研究員王曉雪和哈佛醫學院教授Matthew K. Waldor為該論文的共同通訊作者。合作者還包括哈佛大學Hongbo R. Luo團隊。在微生物世界中,噬菌體(感染細菌的病毒)與宿主之間的相互作用一直是生物學研究的熱點。絲狀噬菌體廣泛存在于自然界中,可以侵染細菌和古菌宿主。假單胞菌屬的Pf絲狀噬菌體在生物膜形成和毒力中扮演重要角色。然而,關于Pf原噬菌體在生物膜中激活的機制仍是一個謎。揭示這些復雜的生物學過程對于尋找新的治療策略,發現和認識絲狀噬菌體的生物學和生態學功能具有重要的意義。在這項研究中,研究人員報道了銅綠假單胞菌中的絲狀溫和噬菌體攜帶的三組分毒素-抗毒素系統KKP(kinase-kinase-phosphatase)的雙重功能。原噬菌體誘導通常通過控制噬菌體阻遏蛋白活性進行調節,例如宿主因子對阻遏蛋白的特異性切割使其失活來激活噬菌體的裂解途徑。毒素KK的其中一個靶標是宿主的擬核結合蛋白MvaU。KKP通過激酶和磷酸酶活性之間的平衡控制MvaU的磷酸化水平,從而調控絲狀噬菌體的溶原-裂解轉化及噬菌體顆粒的產生。此外,研究發現抗毒素活性被烈性噬菌體的復制蛋白抑制,激活毒素KK活性,抑制了烈性噬菌體的繁殖。KKP的發現將毒素-抗毒素系統引入了宿主-噬菌體相互作用的模型,作為控制溫和噬菌體裂解的開關和烈性噬菌體入侵的盾牌,通過可逆翻譯后修飾發揮功能,位于環境信號、噬菌體復制和宿主生理狀態的交匯中心。 KKP基因簇在超過1000種不同的溫和原噬菌體存在。KKP代表了一種基于磷酸化的溫和噬體激活和防御噬菌體的機制(圖1),揭示了毒素-抗毒素系統是自然界溫和噬菌體和烈性噬菌體兩大類噬菌體之間博弈的籌碼。圖1. KKP控制溫和噬菌體的溶原裂解轉化和抵抗烈性噬菌體入侵的機制本研究工作得到國家自然科學基金、國家科技部重點研發計劃、廣東省本土創新團隊等項目的資助。相關論文信息:Yunxue Guo#,Kaihao Tang#,Brandon Sit#,Jiayu Gu#,Ran Chen,Xinqi Shao,Shituan Lin,Zixian Huang,Zhaolong Nie,Jianzhong Lin,Xiaoxiao Liu,Weiquan Wang,Xinyu Gao,Tianlang Liu,Fei Liu,Hongbo R. Luo,Matthew K. Waldor*,Xiaoxue Wang*. Control of lysogeny and antiphage defense by a prophage-encoded kinase-phosphatase module.?2024,15(1):7244.?doi: 10.1038/s41467-024-51617-x.

2024-08-30

-

華南植物園發現飛機草通過改變氨氧化微生物來影響土壤氮轉化和競爭

????外來植物入侵機制是防控和評估入侵的關鍵依據。入侵植物可以通過改變土壤微生物組成來提高土壤養分的可用水平,并創造良好的土壤環境,從而利于入侵。因此,了解入侵植物如何影響特定微生物功能群及改變土壤養分循環的能力有重要意義。近年來,飛機草已成為西沙群島危害最大的入侵植物之一,造成較嚴重的生態環境問題。以土壤氮轉化為切入點,開展飛機草在熱帶珊瑚島的入侵機制,為其防控提供理論依據有重要意義。????該研究以熱帶珊瑚島入侵植物飛機草和本地優勢物種草海桐和抗風桐為研究對象,探究氨氧化微生物在入侵植物與本地植物競爭中的作用。研究發現,在面對種間競爭時,飛機草地上部分的生物量分配比例高于兩種本土植物。當與本地植物種植時,飛機草根際富集更多的氨氧化細菌,根際土壤的有效氮含量和凈礦化率高于本地植物根際土壤。飛機草比本地植物具有更高的N利用效率,有利于競爭光照和土壤營養;同時抑制本地植物的氮轉化,從而獲取競爭優勢。研究結果為基于植物-土壤相互作用成功入侵植物提供了新的視角,有助于了解飛機草對土壤氮的獲取和競爭策略,為熱帶珊瑚島植物入侵的防控提供了重要依據。????相關研究成果發表在國際學術期刊Science of the Total Environment(《總環境科學》)上,中國科學院華南植物園植被與景觀生態學研究組博士研究生袁承志和碩士畢業生高嘉為共同第一作者,簡曙光研究員為通訊作者。該研究得到國家重點研發項目和廣東省科學技術項目的資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175196圖1. 飛機草、草海桐和抗風桐的根際土壤的氮轉化速率圖2. 飛機草、草海桐和抗風桐的根際土壤的氨氧化古菌(a、c)和細菌(b、d)的amoA基因拷貝數

2024-08-29

-

華南植物園揭示土壤碳分解酶對氮添加響應的菌根調控機制

????近幾十年來,人類活動導致的大氣氮沉降將極大的改變土壤有機碳儲量,從而影響碳循環-氣候反饋。土壤微生物通過分泌碳降解胞外酶獲取養分并催化土壤碳的分解,因此其活性可能在很大程度上揭示了微生物介導的土壤碳動態。然而,目前土壤碳降解胞外酶活性(C-EEAs)對氮沉降的響應及其潛在機制尚不清楚。????基于此,中國科學院華南植物園鼎湖山站通過全球尺度的整合分析,揭示了生態系統優勢樹種的菌根關聯在預測氮沉降下C-EEAs和土壤碳儲量中的重要作用(圖1)。具體而言,在以外生菌根植物為主的生態系統中,氮添加顯著刺激了纖維素酶活性,但抑制了木質素酶活性,從而導致土壤碳儲量的顯著增加。在以叢枝菌根植物為主的生態系統中,氮添加對C-EEAs和土壤碳儲量的影響均不顯著。此外,兩類生態系統中,C-EEAs和土壤碳儲量對氮添加響應的差異可能主要與外生菌根和叢枝菌根樹種特定的氮獲取策略有關。這些結果表明,在以外生菌根植物為主的生態系統中,氮沉降對土壤碳儲量的刺激作用可能被低估。????相關研究成果已近期在線發表在國際學術期刊Science of the Total Environment(《總環境科學》)(IF=8.2)上。中國科學院華南植物園博士后胡苑柳為該文第一作者,華南植物園鄧琦研究員和地球環境研究所陳驥研究員為通訊作者。文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175008.圖1. 氮沉降下土壤碳降解胞外酶和碳儲量響應的菌根調控機制。

2024-08-29

-

廣州地化所張萬峰研究員等-JAAS:前寒武紀40Ar/39Ar定年標樣ZMT04白云母推薦值重新厘定

國際上已報道40Ar/39Ar定年標樣超過30個,但絕大多數樣品的形成時代為新生代到中生代。前寒武紀的標樣相對比較缺乏。隨著深空探測計劃的持續推進,前寒武紀樣品的高精度分析再次得到廣泛關注。目前國際上已發表的前寒武紀40Ar/39Ar定年標樣包括NL-25角閃石(2649 ± 15 Ma),WA1ms白云母(2613 ± 2.4 Ma),ZMT04白云母(1804 ± 21 Ma),Hb3gr角閃石(1081.4 ± 1.1 Ma)和BSP-1角閃石(2060 ± 8 Ma)。ZMT04是當前國內開展前寒武紀樣品分析的最佳中子通量監測標樣,經過數十年的連續測定與檢驗,于2009年3月4日獲批為國家二級標準物質,國家質檢總局認定的ZMT04白云母制造計量器具許可證編號為GBW(E)040019。2021年李獻華院士向國內40Ar/39Ar實驗室分發ZMT04白云母,并推動國內40Ar/39Ar實驗室間校準,以期提升國內40Ar/39Ar實驗室的分析能力。張萬峰、鄭德文研究員、徐義剛院士等聯合賀懷宇研究員(地質與地球物理研究所)、李軍杰高級工程師(核工業北京地質研究院)、Fred Jourdan教授(科廷大學)等團隊對該樣品進行詳細研究。該樣品在3個反應堆進行照射(岷江試驗堆、西安脈沖堆和俄勒岡州立大學反應堆),并在2個獨立實驗室進行分析(廣州地球化學研究所和科廷大學),通過不同的分析方法(單顆粒全熔、單顆粒階段升溫及多顆粒階段升溫(0.5-5mg)分析)均獲得了誤差范圍內一致的結果。該一致的結果有力的排除樣品均勻性、副反應校正、核反沖、中子通量監測及測試等影響結果準確性的因素,獲得了高精度定年結果(1772.2 ± 2.7 Ma, 2σ,圖1)。該工作不僅完成了廣州地球化學研究所40Ar/39Ar實驗室分析能力的建設及評價(建立前寒武紀樣品的高精度定年分析方法,且本實驗室分析能力達國際EARTHTIME核心實驗室水平);還重新厘定了ZMT04白云母的40Ar/39Ar推薦年齡,獲得該樣品的高精度年齡。該成果近期以封面文章(圖2)發表在分析化學權威期刊《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》上。圖1 全部測試結果匯總圖2 JAAS期刊封面。封面圖片設計思想:該樣品在兩個獨立實驗室開展了多批次、多種方法分析均得到一致的結果,正如射箭賽場上,萬箭齊發,發發10環。本研究受國家自然科學基金項目和中國科學院先導B項目的資助,中國科學院廣州地球化學研究所所長基金,南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)和中國科學院技術人才項目資助。?論文信息:Wanfeng Zhang (張萬峰), Dewen Zheng (鄭德文), Fred Jourdan, Adam Frew, Celia Mayers, Yigang Xu (徐義剛), Huaiyu He (賀懷宇), Yanqiang Zhang (張彥強), Jun-jie Wang (汪俊杰), Yingde Jiang (蔣映德), Ming Xiao (肖明), Junjie Li (李軍杰) and Jia Zhang (張佳), ZMT04 Muscovite: A Potential Paleoproterozoic Reference Material for 40Ar/39Ar dating. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2024; 39(9), 2173-2182. DOI: https://doi.org/10.1039/D4JA00172A.?

2024-08-29

-

南海海洋所在珊瑚有性繁殖模式研究取得新進展

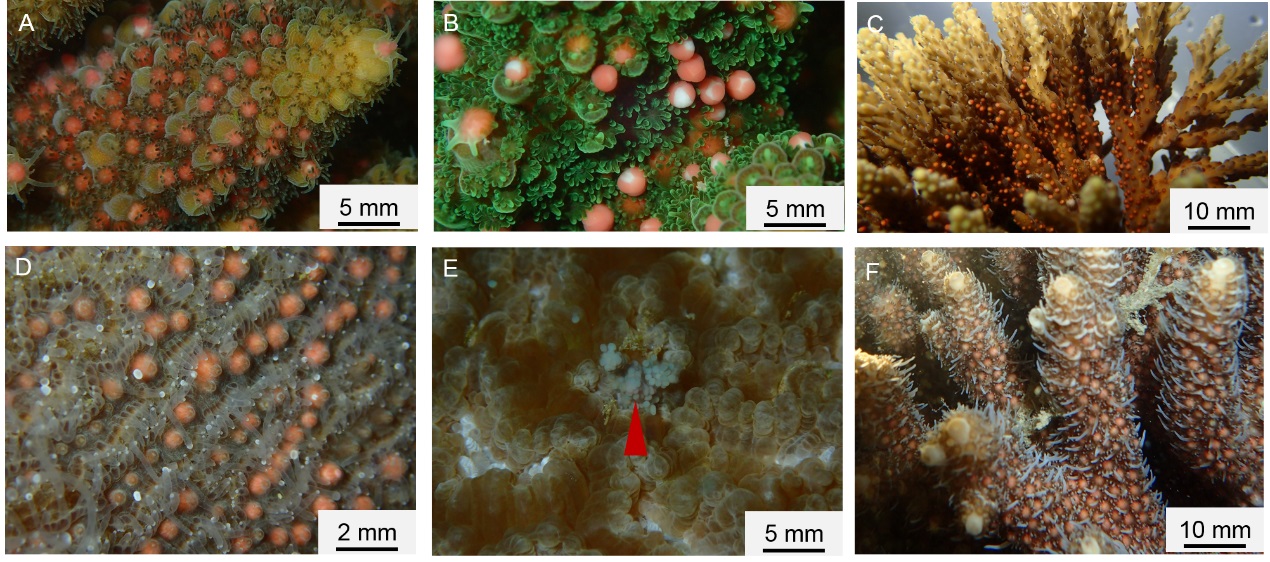

中國科學院南海海洋研究所珊瑚生物學和珊瑚礁生態學學科組與香港中文大學Put Ang教授合作,在南海珊瑚有性繁殖模式研究領域取得新進展,研究成果分別以“Coral spawning patterns on the Luhuitou fringing reef in Hainan Island of the northern South China Sea”、“First record of coral split spawning in the genus Acropora at Luhuitou fringing reef,Sanya,China”為題,發表在Frontiers in Marine Science和Bulletin of Marine Science期刊。珊瑚的繁殖方式主要分為有性繁殖和無性繁殖,其中,有性繁殖是通過雌雄配子的結合產生新生個體的方式,這種方式對維持珊瑚種群數量和基因多樣性具有重要的意義。研究珊瑚有性繁殖規律對于了解珊瑚的種群變化和演替、恢復力、地理分布和進化、珊瑚礁自然恢復是不可或缺的,也可為珊瑚礁生態修復提供科學指導。據團隊前期研究結果顯示,中國共有造礁石珊瑚2個類群16科77屬445種,主要分布于南海。迄今為止,對南海造礁石珊瑚有性繁殖模式并未有系統的認識。團隊成員對3科(鹿角珊瑚科、裸肋珊瑚科和真葉珊瑚科)5屬(鹿角珊瑚屬、薔薇珊瑚屬、扁腦珊瑚屬、盤星珊瑚屬和盔形珊瑚屬)22種造礁石珊瑚繁殖模式進行了連續多年 (2009-2021) 原位跟蹤監測,基于農歷歷法進行繁殖數據的分析和整合,發現珊瑚排放配子行為主要發生在農歷二月至五月 (表1);鹿角珊瑚為記錄排卵最多的珊瑚,其繁殖行為主要發生在農歷二月至四月,集中在農歷三月。珊瑚有性繁殖時間吻合南海北部表層海水溫度上升期。結合歷史數據顯示,珊瑚排卵同步性受到多種因素影響,比如溫度。表層海水溫度在珊瑚排卵前一個月出現明顯過低現象,會導致珊瑚有性繁殖時間相應推遲一個月左右。值得注意的是,不同于其他海域珊瑚排卵的記錄,三亞鹿回頭海域的珊瑚排卵日分散于滿月前,滿月日、滿月后,甚至發生于新月日,導致難以精準預測珊瑚繁殖日。此外,研究揭示三亞鹿回頭海域珊瑚有性繁殖存在分批現象 (split spawning),即同種珊瑚能夠在連續周/月內的多個夜晚排卵。這種現象揭示了一種新的珊瑚有性繁殖策略,即其能夠調整有性繁殖時間以適應近岸珊瑚礁多變的環境,從而提高有性繁殖后代存活率。此項連續研究工作填補了國內關于南海珊瑚繁殖模式研究的空白,明晰了南海造礁石珊瑚有性繁殖行為、時間(周期)以及影響因素,為促進珊瑚種群恢復提供了科學基礎,更為基于珊瑚有性繁殖提供浮浪幼蟲修復退化珊瑚礁生態系統提供了可能。圖 1 南海北部鹿回頭海域珊瑚排卵行為注: A 芽枝鹿角珊瑚 B 簡單鹿角珊瑚C 細枝鹿角珊瑚 D 精巧扁腦珊瑚 E 美龍式盤星珊瑚 F 中間鹿角珊瑚表 1 三亞鹿回頭海域造礁石珊瑚排卵有性繁殖時間表SpeciesSpawned Year(s)Lunar month(s)Days before (-) or after (+) Full MoonSpawning TimeSexual CharacterAcroporidaeAcropora robusta2009,2010,2014Mar-1,+2,+321:40HermaphroditeA. millepora2011,2016,2021Feb,Mar-8,-9,+4,+5,+1521:20HermaphroditeA. cerealis2010,2019,2021Feb,Mar-1,-9,+6,+721:20HermaphroditeA. austera2016,2018–2021Feb,Mar,Apr+0,+4,+9,+11,+1521:40HermaphroditeA. muricata2017–2021Feb,Mar+0,+5,+9,+11,+1521:30HermaphroditeA. intermedia2013,2016–2021Feb,Mar,Apr-8,+0,+5,+7,+9,+15,+1621:30HermaphroditeA. digitifera2010,2016,2019–2021Feb,Mar,Apr-3,-9,+0,+1,+1521:10HermaphroditeA. gemmifera2013,2014,2016–2021Mar,Apr-11,-9,-7,-2,+2,+9,+1021:00HermaphroditeA. hyacinthus2010,2013,2016–2021Feb,Mar,Apr-7,+1,+2,+4,+5,+11,+1521:20HermaphroditeA. nana2016,2020,2021Mar,Apr-2,+0,+1,+1520:20HermaphroditeA. microphthalma2021Feb+421:20HermaphroditeA. papillare2010,2011,2013,2021Mar-2,-7,+9,+1522:00HermaphroditeA. secale2010,2011Mar-2,+921:01HermaphroditeA. valida2010Mar-121:50HermaphroditeMontipora turgescens2009Mar+221:45HermaphroditeMontipora sp.2010,2016Feb,Apr+2,+921:40HermaphroditeM. digitata2016Apr-2HermaphroditeM. peltiformis2017Apr+121:00HermaphroditeEuphylliidaeGalaxea fascicularis2011,2017,2019,2021Mar,Apr-9--3,+1,?? +3,+4,+819:00-21:00Pseudo-gynodioeciousMerulinidaePlatygyra sp.2016,2018,2019Mar,Apr,May-11,+7,+9HermaphroditeP. daedalea2014,2016,2020Apr+3,+5,+9,+1020:30HermaphroditeDipsastraea?? veroni2020Apr+621:20Hermaphrodite相關論文信息:Sun YF.,Zhang YY.,Jiang L.,Yu XL.,Huang LT.,Yuan T.,...& Huang H. (2024). Coral spawning patterns on the Luhuitou fringing reef in Hainan Island of the northern South China Sea. Frontiers in Marine Science,11,1418942.論文鏈接:https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1418942論文第一作者為助理研究員孫有方、副研究員張浴陽,通訊作者為教授Put Ang、副研究員張浴陽和研究員黃暉。Yu XL.,Sun YF.,Zhang YY.,& Huang H. (2023). First record of coral split spawning in the genus Acropora at Luhuitou fringing reef,Sanya,China. Bulletin of Marine Science.99 (1):65-66.論文鏈接:https://doi.org/10.5343/bms.2022.0039論文第一作者為助理研究員俞曉磊,通訊作者為副研究員張浴陽和研究員黃暉。以上研究獲得國家重點研發項目、國家自然科學基金青年基金項目、廣東省自然科學基金面上項目、廣州市基礎與應用基礎研究專項基金等聯合資助。

2024-08-29

国产精品卡一卡二卡三|

精品福利视频导航|

国产午夜久久精品|

最新亚洲精品国偷自产在线

|

久久777国产线看观看精品卜|

亚洲精品一级无码鲁丝片

|

国产精品中文久久久久久久|

98精品国产高清在线看入口|

久久国产精品99久久久久久老狼

|

精品午夜福利在线观看|

久久国产精品张柏芝|

亚洲av午夜成人片精品网站|

assbbwbbwbbwbbwbw精品|

99re6在线精品免费观看|

久久久99精品成人片中文字幕|

国产精品99爱免费视频|

国产成人亚洲精品影院|

亚洲精品岛国片在线观看|

香港aa三级久久三级老师2021国产三级精品三级在

|

91成人午夜在线精品|

97久久精品无码一区二区天美|

国产精品久久久久9999高清|

亚洲精品视频免费看|

国产成人精品免费视|

日韩视频在线精品视频免费观看

|

99久久人妻无码精品系列蜜桃|

国产福利91精品一区二区|

亚洲精品伊人久久久久|

国产精品国产福利国产秒拍|

亚洲AV成人精品一区二区三区|

精品久久中文字幕有码|

国产乱码精品一区三上|

亚洲福利精品一区二区三区

|

国自产拍 高清精品|

久久国产精品成人无码网站|

成人精品视频一区二区三区尤物|

国产精品扒开腿做爽爽爽的视频|

国产69久久精品成人看|

精品国产亚洲男女在线线电影

|

亚洲线精品一区二区三区

|

国产麻豆精品在线观看|