-

廣州健康院揭示細胞周期通過影響表觀遺傳修飾調控細胞命運轉變的新機制

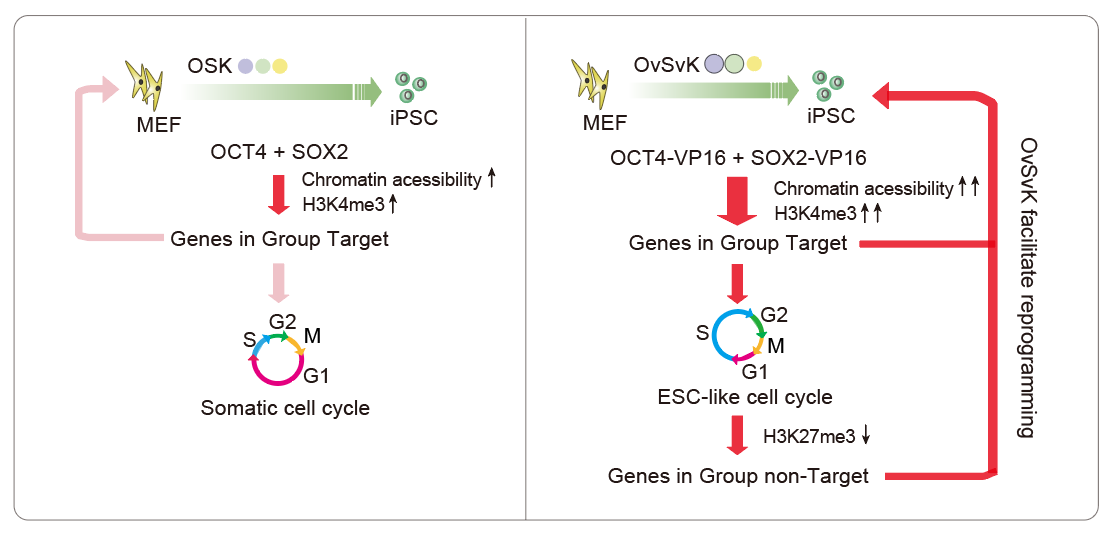

近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院鄭輝團隊在Advanced Science期刊發表了題為“Enhanced Activities of OCT4 and SOX2 Promote Epigenetic Reprogramming by Shortening G1 Phase”的研究論文。該研究揭示了通過調控細胞周期影響表觀遺傳修飾、進而促進體細胞重編程為誘導多能干細胞(iPSCs)的新機制,為深入理解細胞命運轉變提供了新思路。近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院鄭輝團隊在Advanced Science期刊發表了題為“Enhanced Activities of OCT4 and SOX2 Promote Epigenetic Reprogramming by Shortening G1 Phase”的研究論文。該研究揭示了通過調控細胞周期影響表觀遺傳修飾、進而促進體細胞重編程為誘導多能干細胞(iPSCs)的新機制,為深入理解細胞命運轉變提供了新思路。研究首先通過將轉錄激活域VP16(源自皰疹病毒)融合到兩個關鍵轉錄因子OCT4和SOX2上,構建出增強型因子組合OvSvK(OCT4-VP16/SOX2-VP16/KLF4)。結果發現,相對于經典轉錄因子組合OSK(OCT4/SOX2/KLF4),OvSvK新組合在重編程第4天就能誘導出具有生殖系嵌合能力的iPSCs,重編程速度遠超傳統方法。緊接著單細胞測序和實驗表明,OvSvK能夠顯著調控細胞周期結構改變——縮短DNA合成前期(G1期)、延長DNA合成期(S期),從而快速建立與胚胎干細胞類似的周期模式。通過siRNA文庫對細胞周期基因的篩選,團隊獲得在OSK體系過表達細胞周期蛋白E1 基因(Ccne1)同時敲降G1/S-特異性周期蛋白-D1(Ccnd1)和多重腫瘤抑制基因(Cdkn2a)的因子組合(CCC)。該組合同樣可影響細胞周期結構、加速重編程,進一步確認了細胞周期調控在重編程過程中扮演重要角色。隨后,研究比較分析OSK和OvSvK體系中基因表達、染色質開放水平、以及組蛋白甲基化、乙酰化等表觀遺傳修飾的異同。發現在OvSvK中高表達、但并不是被OS(OCT4/SOX2)直接調控的下游基因具有較低的H3K27me3(組蛋白H3第27位賴氨酸三甲基化)修飾水平。有趣的是,這些基因的表達和表觀修飾水平在CCC體系中具有相似現象,暗示細胞周期結構改變影響表觀修飾在子代細胞的遺傳。已有研究表明,染色質在復制之后,新合成染色質上的表觀遺傳修飾(如DNA甲基化、組蛋白修飾等)需要經歷S期?和?G2期?到?M期?的轉變(S-G2/M)后、在子代細胞G1中逐漸恢復。但是這種表觀遺傳修飾的延遲恢復對細胞命運的調控尚未有報道。緊接著,本研究結合熒光泛素化細胞周期指示系統(Fucci)以及圖像識別等方法,分析重編程中處于不同細胞周期細胞的表觀遺傳修飾水平,揭示OvSvK的G1期縮短阻礙H3K27me3恢復,進而促進基因表達水平的提高。綜上所述,該研究闡明了OvSvK快速重編程機制,一方面融合VP16促進OS直接下游基因的表達;另一方面通過改變細胞周期結構、影響組蛋白H3K27me3對非OS直接下游基因表達的調控。該研究為理解細胞周期影響表觀遺傳修飾,進而促進細胞命運轉變提供了新視角,也為深入理解重編程機制提供了理論支持。廣州健康院鄭輝研究員和郭琳副研究員、西湖大學裴端卿教授為該論文的共同通訊作者,郭琳副研究員為第一作者。研究項目得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省和廣州市科技項目以及InnoHK等項目的經費支持。論文鏈接OvSvK促進重編程機制示意圖

2025-06-09

-

南海海洋所研究成果入選2024年度國家自然科學基金委資助成果巡禮和中國海洋與湖沼十大科技進展

近日,國家自然科學基金委發布了《國家自然科學基金委員會2024年度報告》。該書全面介紹了國家自然科學基金2024年度各類項目申請、資助與結題情況,集中展示了以自然科學基金委為資助主體的重大研究計劃和優秀資助成果。中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境實驗室(LTO)、廣東省海洋遙感與大數據重點實驗室(LORS)詹海剛研究員團隊的研究成果“海洋次表層熱浪與冷浪關鍵驅動機制”成功入選2024年度資助成果巡禮。這是該年度地球科學部入選的6項成果中唯一的海洋科學領域研究成果。2024年度國家自然科學基金委員會優秀資助成果巡禮該研究成果同時入選“2024年度中國海洋與湖沼十大科技進展”,并于5月24日在上海舉行的2025年中國海洋湖沼學會青年科技論壇上獲得榮譽證書。2024年度中國海洋與湖沼十大科技進展頒獎現場圖(左三:LTO何慶友研究員)成果簡介:海洋次表層是地球上最大的生物棲息地與遷徙地之一,擁有許多重要的海洋生物種群,熱浪與冷浪會嚴重破壞這些生物的生境,造成生態系統和社會經濟的災難性后果,但長期連續觀測數據的匱乏限制了對其特征與機制的認知。研究團隊提出了適用于時空離散剖面數據的極端溫度事件分析方法,整合了長期潛標觀測資料、歷史溫度剖面數據與衛星遙感渦旋信息,發現絕大多數次表層(100-1000米)熱浪與冷浪的發生與表層事件無關,首次從全球尺度上揭示了渦旋是驅動海洋次表層事件的關鍵機制,發現并闡釋了全球變暖影響下渦旋對次表層極端溫度增強的放大作用。該研究為海洋次表層熱浪與冷浪的探測、評估與預測提供了全新的路徑。潛標觀測揭示海洋次表層熱浪與冷浪的發生與中尺度渦密切相關獲獎成果由LTO何慶友研究員為第一作者,詹海剛研究員為通訊作者,以“Common occurrences of subsurface heatwaves and cold spells in ocean eddies”為題,于2024年10月16日在Nature上發表。論文關注度超過73%的Nature同期論文,81%的Nature所有論文。多位專家高度評價了該成果,認為其“在實現次表層熱浪與冷浪遙感監測方面前進了一大步,是次表層極端環境遙感的一個突破”。論文成果信息:Qingyou He,Weikang Zhan,Ming Feng,Yankun Gong,Shuqun Cai,and Haigang Zhan* (2024),Common occurrences of subsurface heatwaves and cold spells in ocean eddies,Nature,634,1111–1117,doi:10.1038/s41586-024-08051-2.論文成果鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08051-22024年度中國海洋與湖沼十大科技進展鏈接:https://csol.qdio.ac.cn/portal/article/index.html?id=3550&cid=12

2025-05-29

-

徐義剛院士、陳駿院士領銜《中國深地科學2035發展戰略》正式發布

近日,由中國科學院和國家自然科學基金委員會聯合部署,中國科學院院士徐義剛、陳駿擔任編寫組組長、學科領域知名院士專家共同研究編撰的《中國深地科學2035發展戰略》在科學出版社正式出版。近日,由中國科學院和國家自然科學基金委員會聯合部署,中國科學院院士徐義剛、陳駿擔任編寫組組長、學科領域知名院士專家共同研究編撰的《中國深地科學2035發展戰略》在科學出版社正式出版。該報告是“十四五”國家重大出版工程“中國學科及前沿領域2035發展戰略叢書”的分冊之一。深地科學是研究地球內部組成、結構及運行機制的學科,是認識地球系統“引擎”的關鍵。《中國深地科學2035發展戰略》系統梳理了我國深地科學的發展歷程,揭示了深地研究的多尺度特色和強系統性,明確了深地科學在現代地球科學和地球系統科學中的核心地位,分析了該領域的兩大發展趨勢:一是新技術和新方法在創新發現中的作用越來越大;二是從不同學科相對孤立的探索研究向多學科交叉融合的轉變。在此基礎上,本書提出了深地科學前沿的十大科學問題和一個能引領深地科學研究的技術支撐體系,建議圍繞這些重點方向,進一步開展跨學科、跨圈層綜合交叉研究,形成地質天然觀測、實驗模擬和計算模擬協同創新的工作模式,以推動我國固體地球科學研究,并使其在新的一輪全球科技競爭中贏得戰略主動。本書為相關領域戰略與管理專家、科技工作者、企業研發人員及高校師生提供了研究指引,為科研管理部門提供了決策參考,也是社會公眾了解中國學科及前沿領域發展現狀及趨勢的重要讀本。

2025-05-23

-

南海海洋所?|?全球洋脊躍遷的分類和驅動機制取得新進展

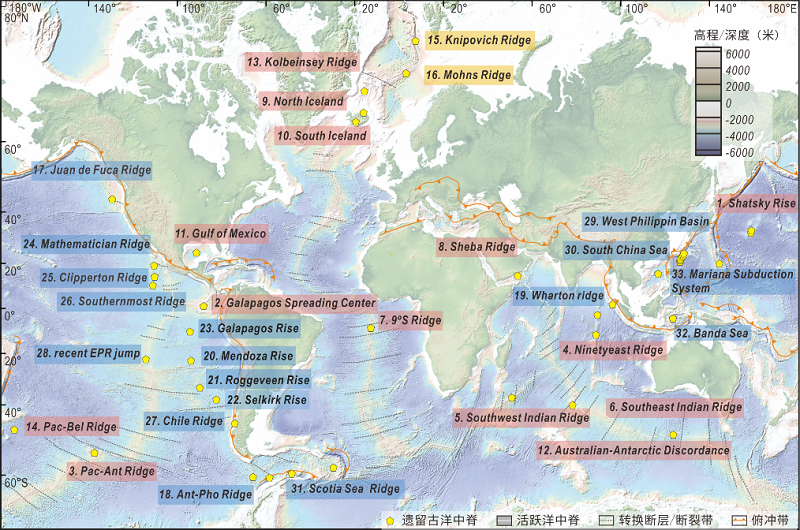

近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質實驗室(OMG)趙明輝研究員團隊、徐敏研究團隊聯合美國愛達荷大學、中國海洋大學和南方科技大學,在全球洋中脊躍遷過程及其驅動機制研究方面取得重要進展。該研究成果已發表在國際權威地學期刊《地球科學評論》(Earth-Science Reviews)上,副研究員關慧心為論文第一作者,研究員徐敏和研究員趙明輝為共同通訊作者。洋中脊躍遷是洋中脊系統演化中的構造重組過程,具體表現為某段洋中脊向鄰近洋殼“躍遷”形成新的擴張脊,同時原有擴張脊段逐漸停止活動的過程。這一現象在全球板塊構造演化中具有重要意義,但此前的相關研究多局限于單個躍遷事件或特定區域的大尺度躍遷,缺乏對全球范圍內案例的系統性分析。本研究系統總結并分析了全球33個洋脊躍遷實例。基于各躍遷實例的地質特征和構造環境,將洋脊躍遷劃分為三類:純張性環境下、剪切帶控制下及受俯沖系統影響下的躍遷。此外,研究還明確了兩種主要的驅動機制,離軸地幔巖漿上涌導致的躍遷以及板塊運動方向與速率變化引起的躍遷,且這兩種機制并非彼此獨立,而是相互協同演化的。這些發現不僅豐富了我們對洋脊躍遷普遍性和多樣性的理解,也深化了對板塊重組、地幔活動和板塊耦合動力學機制的認識。本研究得到國家自然科學基金項目、自然資源部海底礦產重點實驗室開放基金項目以及美國國家科學基金會的聯合資助。論文相關信息:Guan,H.,Xu,M.,Zhao,M.,Xie,W.,Quan,Y.,Mittelstaedt,E.,Li,S.,Morgan,J. P.,(2025). Mid-ocean ridge jumps: Impacts,classification,and mechanisms,Earth-Science Reviews,105167.文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105167圖1? 洋脊躍遷案例的全球分布圖。黃色五邊形表示躍遷后遺留洋中脊的位置。各案例的背景顏色代表其在構造背景下的分類類型:紅色表示發生在純張性環境下的躍遷,黃色表示發生在剪切環境中的躍遷,藍色表示受俯沖影響區域的躍遷。圖2?洋脊躍遷的兩種重要驅動機制:(1)地幔巖漿上涌主導驅動的洋脊躍遷;(2)板塊運動方向與速率改變主導驅動的洋脊躍遷。

2025-05-26

-

華南植物園揭示花青素調控基因LrAN2增強黑果枸杞幼苗耐鎘脅迫機制

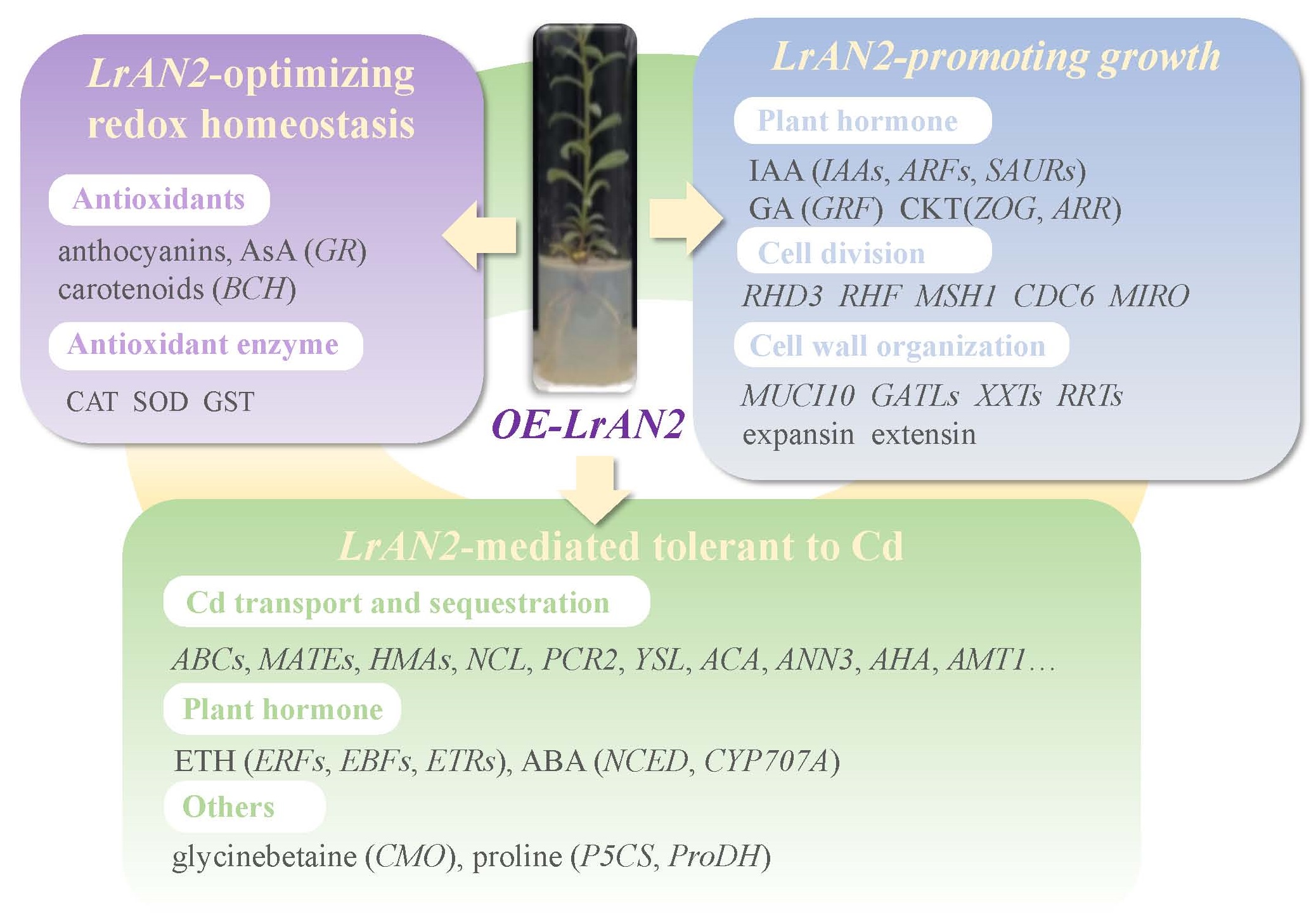

重金屬鎘(Cd)污染對植物和土壤的脅迫嚴重威脅生態環境與人類健康。目前尚不清楚R2R3-MYB型花青素調控因子AN2是否參與植物對鎘脅迫的耐受機制。研究發現,過表達黑果枸杞LrAN2基因(OE-LrAN2)顯著增強了轉基因幼苗對鎘脅迫的耐受性,這種耐受性可能源于生物量的提升和氧化還原穩態的優化,其機制涉及花青素、抗壞血酸、類胡蘿卜素等抗氧化物質的生物合成,以及過氧化氫酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化物酶(POD)等抗氧化酶系統的協同調控。中國科學院華南植物園科研人員通過對經0、25、50、100 μM CdCl2處理30天的OE-LrAN2幼苗進行轉錄組分析,利用加權基因共表達網絡分析(WGCNA)構建了LrAN2介導的調控網絡,預測了黑果枸杞耐鎘脅迫的潛在關鍵基因。并通過染色質免疫沉淀測序分析表明,LrAN2的下游靶基因涉及花青素、甘氨酸甜菜堿和脯氨酸的生物合成,生長素、乙烯和細胞分裂素等植物激素信號通路,以及重金屬陽離子轉運ATP酶、MATE和ABC轉運蛋白等溶質運輸系統。雙熒光素酶報告基因檢測證實,LrAN2可激活類胡蘿卜素合成基因(LrBCH)、MATE型花青素轉運蛋白基因(LrTT12)和生長素響應蛋白家族基因(LrSAUR72)的表達。通過酵母體內功能驗證,發現LrAN2的靶基因LrTT12(TT12Lru03G01504)能夠將Cd隔離至液泡,從而實現Cd解毒。綜上所述,LrAN2通過多維度調控策略增強黑果枸杞對鎘脅迫的耐受性,為長期困擾的鎘污染治理開辟新途徑。本研究鑒定的LrAN2靶基因群為作物耐鎘遺傳改良提供了寶貴的基因資源。相關研究成果以“Overexpression of anthocyanin activator LrAN2 improving black goji berry (Lycium ruthenicum) tolerant to cadmium stress” 為題近期發表在國際主流期刊Journal of Hazardous Materials(《《危險材料雜志》》)。中國科學院華南植物園艾培炎博士后為本文第一作者,曾少華研究員為通訊作者。該研究工作得到了中國科學院華南植物園王瑛研究員、新疆大學李巖教授、內蒙古林科院楊榮副研究員的大力支持。該工作得到了國家自然科學基金項目的資助。文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389425016024圖1. LrAN2增強黑果枸杞幼苗耐鎘脅迫推測模式圖

2025-05-28

-

廣州能源所在生物質組分分離和解聚方面取得新進展

木質纖維素類生物質是一種儲量豐富的有機可再生碳資源,主要包含纖維素、半纖維素和木質素三大組分,是制備可持續燃料、化學品和材料的理想原料。由于這類生物質的結構復雜且致密,通過分離技術打破復雜結構是實現選擇性轉化全組分的基礎,然而當前大多數組分分離和轉化技術聚焦于纖維素和半纖維素的高值化利用,其分離轉化過程中木質素往往發生不可控重聚,導致其高值化利用難以實現。木質纖維素類生物質是一種儲量豐富的有機可再生碳資源,主要包含纖維素、半纖維素和木質素三大組分,是制備可持續燃料、化學品和材料的理想原料。由于這類生物質的結構復雜且致密,通過分離技術打破復雜結構是實現選擇性轉化全組分的基礎,然而當前大多數組分分離和轉化技術聚焦于纖維素和半纖維素的高值化利用,其分離轉化過程中木質素往往發生不可控重聚,導致其高值化利用難以實現。針對上述問題,中國科學院廣州能源研究所廖玉河研究員等人聯合東南大學開發了低負載量的釕基催化劑用于催化分離生物質,實現了在氫氣和氮氣條件下選擇性轉化生物質中木質素分別得到高收率的4-丙基取代單酚和4-丙烯基取代單酚,同時保留了纖維素(>90%)和半纖維素(>75%)。這些纖維素和半纖維素可以被進一步轉化,有望實現全組分高值化利用。該技術適用于樺木、楊木、松木和玉米秸稈等多種生物質原料。同時,開展了轉化不同結構的木質素模型化合物和氘代實驗研究,揭示了木質素分離解聚路徑。該研究工作為木質纖維素類生物質組分的選擇性分離和木質素定向解聚的催化劑開發提供了新思路。催化分離轉化木質素研究木質素分離解聚路徑近日,該研究成果以Reductive Catalytic Fractionation of Lignocellulose Toward Propyl- or Propenyl-Substituted Monomers and Mechanistic Understanding為題發表于《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)期刊。該研究獲得國家重點研發計劃項目和國家自然科學基金項目的資助。論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202502545

2025-05-28

-

南海海洋所?|?浮游植物對亞中尺度過程的響應方面研究取得新進展

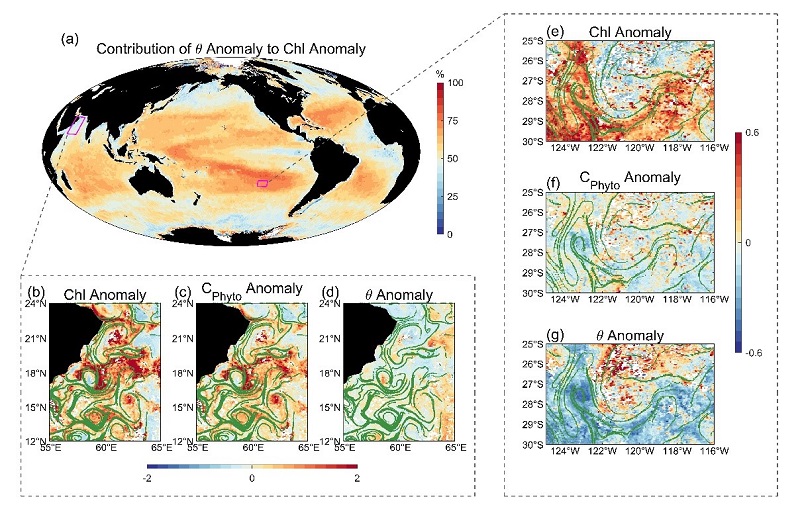

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境實驗室(LTO)、廣東省海洋遙感與大數據重點實驗室(LORS)詹海剛研究團隊在浮游植物對亞中尺度過程的響應方面取得新進展,相關成果以博士研究生劉云辰為第一作者,研究員何慶友為通訊作者發表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment。海洋亞中尺度過程(水平尺度1–10公里)作為海洋能量串級與物質輸運的關鍵環節,一般被認為在全球生物地球化學循環中發揮著重要作用。一些科學家認為亞中尺度過程的強垂向速度使它們對浮游植物生長具有深遠的影響,另一些科學家則認為這些過程的淺穿透及其與營養鹽需求的季節分相極大地降低了其向上輸送營養鹽的效率,限制了其在浮游植物生長的作用。因此,全球尺度上亞中尺度過程如何影響浮游植物是目前一個廣受關注又備受爭議的前沿熱點話題。研究團隊結合過去20余年漂流浮標觀測數據和多源水色衛星遙感資料,分析了全球不同海域亞中尺度過程發生時海表浮游植物葉綠素濃度、生物量及表征生理學調整參數(碳-葉綠素比)的拉格朗日變化特征。結果發現,在中高緯海域和沿岸上升流系統,亞中尺度過程引起浮游植物生物量和葉綠素濃度同步增長。然而,在熱帶海洋和副熱帶流渦區,亞中尺度過程引起的葉綠素濃度升高卻通常并不伴隨生物量的增加,反而碳-葉綠素比出現明顯下降(圖1,圖2)。這表明,這些海域的亞中尺度過程未引發浮游植物的大規模繁殖,而是通過刺激浮游植物調節生理狀態,促進細胞內葉綠素的合成,致使葉綠素濃度升高。在全球范圍內,約有一半的亞中尺度過程引起的葉綠素濃度增加歸因于這種生理學響應。進一步,結合生物地球化學浮標(BGC-Argo)觀測和歷史溫鹽剖面數據分析,研究團隊指出這種區域差異形成的主要原因可能在于:1)中高緯和沿岸上升流海域營養鹽相對豐富,且混合層距營養鹽躍層較近,亞中尺度過程引起的垂向混合將富含營養鹽的水體帶入混合層,從而促進浮游植物的生長,導致浮游植物生物量和葉綠素濃度同步升高;2)熱帶副熱帶寡營養海域,營養鹽躍層遠深于混合層,且亞中尺度過程引起的垂向混合較淺,導致其難以觸及營養鹽躍層,因而浮游植物生物量沒有顯著增長。盡管如此,該混合使浮游植物在近表層光照充足環境中的停留時間縮短,促使其通過增加細胞葉綠素的合成以提高光捕獲效率,從而出現葉綠素濃度升高的現象(圖3)。該研究從全球尺度上揭示了亞中尺度過程影響浮游植物分布特征與機制的顯著區域差異性,指出亞中尺度過程引起的葉綠素濃度升高不一定來源于生物量的增加,也可能是生理學狀態調整的結果。研究成果為深入理解亞中尺度動力過程的生態效應提供了新的見解,對準確評估亞中尺度過程對海洋初級生產力和碳循環關鍵過程的影響有重要科學意義。該研究由國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國科學院先導計劃、廣東省自然科學基金和中國科學院青年創新促進會項目等共同資助完成。論文相關信息:Yunchen Liu,Qingyou He*,Weikang Zhan,Mingxian Guo,Yuhang Zheng,Xinchen Shen,and Haigang Zhan. (2025). Heterogeneity of phytoplankton response to submesoscale processes in the global ocean. Communications Earth & Environment,6,357.論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02365-3圖1?浮游植物葉綠素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳與葉綠素之比(θ = CPhyto/Chl)對亞中尺度過程的不同響應示例圖2?不同海域亞中尺度過程對海表浮游植物葉綠素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳與葉綠素之比(θ = CPhyto/Chl)變化率的影響圖3?亞中尺度過程中,葉綠素濃度和浮游植物生物量變化出現解耦的潛在機制示意圖

2025-05-27

-

廣州地化所魏洪燕、陳情澤等-EST:黏土礦物對Fe(II)催化水鐵礦相轉化的影響及其制約機制

?納米礦物(含礦物納米顆粒)廣泛分布于反應活躍、構成復雜的地球表層環境中,具有種類多、含量大、活性強等特點,其生成機制、微觀結構、表面反應性、相轉變過程以及參與的重要地質地球化學過程等,近年來受到礦物學與相關領域學科的共同關注,已成為礦物學研究的前沿領域。?水鐵礦作為Fe(III)水解過程中最先形成的鐵(氫)氧化物,是一種普遍存在于地表環境中的納米礦物,其表面反應活性強且易發生相轉變。水鐵礦的相轉變過程能顯著影響地表含鐵礦物的分布與組成,進而改變鐵元素的全球循環和生物可利用性,并能通過復雜的表/界面作用過程影響其他元素的遷移轉化,具有重要的環境和地球化學意義。研究表明,Fe(II)能顯著加速水鐵礦的轉化過程,可在短時間內制約鐵(氫)氧化物形成及共存元素歸趨,近年來受到了人們的廣泛關注。黏土礦物是自然界中廣泛分布的另一類典型納米礦物,其比表面積大、反應活性高,在自然環境中常常與水鐵礦形成異質聚集體。然而,黏土礦物對Fe(II)催化水鐵礦相轉化過程的影響及其作用機制仍不清楚。了解該過程的微觀機制有助于加深我們對地表環境中鐵(氫)氧化物形成過程的認識,同時也為預測其他共存元素的歸趨提供理論基礎。?針對上述問題,中國科學院廣州地球化學研究所礦物學團隊系統研究了黏土礦物在還原條件下對Fe(II)催化水鐵礦相轉化過程的制約,重點考察了黏土礦物種類(蒙脫石Mnt、伊利石Ilt、高嶺石Kln)及黏土礦物和水鐵礦(Fhy)的復合方式(二者物理混合(Fhy&clay)、在黏土礦物表面原位生長水鐵礦(Fhy/clay))的影響,主要得到以下認識:?(1)黏土礦物通過分散水鐵礦團聚體,加速其與Fe(II)的體相電子轉移,促進轉化中間產物活性Fe(III)產生,并提升其在礦物表面的平均濃度,進而改變水鐵礦的轉化速率和產物類型(圖1);(2)與伊利石和高嶺石相比,蒙脫石由于具有更高陽離子交換能力,可通過離子交換過程直接吸附Fe(II)或活性Fe(III),降低Fe的可利用性并延緩其再結晶過程(圖2),這使蒙脫石體系中活性Fe(III)可長期保留,且不生成磁鐵礦;(3)黏土礦物可作為模板誘導特殊形態鐵(氫)氧化物生成,如星狀孿晶針鐵礦和六方片狀磁鐵礦(圖3)。?上述結果表明,黏土礦物可通過復雜的機制顯著影響Fe(II)催化水鐵礦的轉化速率、產物類型及形貌特征(圖4)。本研究從原子/分子尺度闡明了黏土礦物在調控水鐵礦相變過程中的復雜機制,對理解不同鐵(氫)氧化物的形成及預測共存污染物的遷移轉化過程具有重要意義。?本研究獲得國家自然科學基金杰出青年項目、國家自然科學基金、廣東省杰出青年基金等項目聯合資助。相關成果近期發表于Environmental Science & Technology。?論文信息:Wei H. (魏洪燕),Wei S. (韋壽淑),Chen Q.* (陳情澤),Yang Y. (楊奕煊),Liu X. (劉洵),Long S. (龍詩琴),Liu J.* (劉晶),Zhu J. (朱建喜),Zhu R. (朱潤良) (2025) Nano-Scale Insights into Clay Minerals Regulating the Fe(II)-Catalyzed Ferrihydrite Transformation under Anoxic Conditions. Environmental Science & Technology. 59,3982-3991.?論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.4c11232?圖1 不同體系中水鐵礦的轉化速率、產物類型及含量圖2 不同體系中Fe(II)、活性Fe(III)濃度變化圖3 黏土礦物表面星狀孿晶針鐵礦和六方片狀磁鐵礦的微觀結構分析圖4 黏土礦物制約Fe(II)催化水鐵礦相轉化的機理示意圖

2025-06-03

-

南海海洋所?|?深海青霉菌中骨架新穎sorbicillinoids生物堿及抗炎活性研究取得新進展

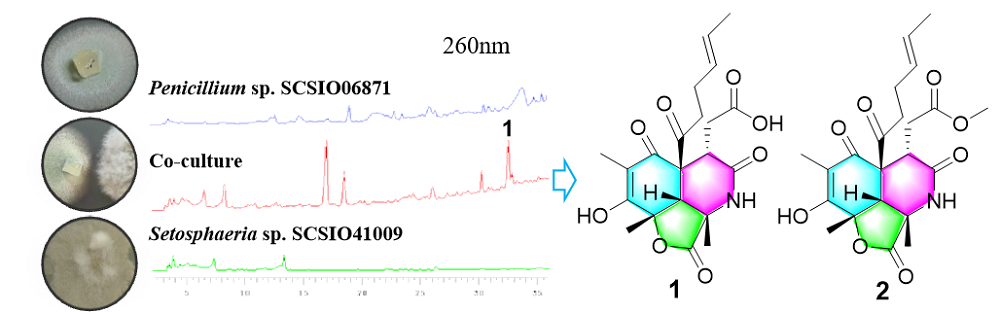

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態實驗室劉永宏團隊在深海來源真菌中抗炎活性次級代謝產物取得重要進展,相關成果“Sorbicillalanines A and B,Two [6,5,6] Hybrid-Sorbicillinoid Alkaloids from Deep-Sea-Derived Penicillium sp. Co-Cultured with SpongeDerived Setosphaeria sp.”發表于Organic letters(有機化學通訊)。中國科學院南海海洋研究所助理研究員龐小艷為第一作者,首都兒科研究所教授郭鵬,中國科學院南海海洋研究所研究員王俊鋒、劉永宏為共同通訊作者。深海極端環境中的生物需要適應高壓、高鹽、無光照、低溫、低氧及營養匱乏等嚴酷條件,合成次級代謝產物是其重要的生存策略,因此,深海來源微生物是海洋藥物及其先導化合物的重要來源。劉永宏研究團隊前期從印度洋深海沉積物來源的Penicillium sp.SCSIO06871中發現了系列新穎sorbicillinoids結構,部分化合物顯示抗菌和α-葡萄糖苷酶抑制活性(Bioorganic Chemistry,2021,107: 104600);團隊進一步挖掘該菌株代謝sorbicillinoid類化合物潛能,通過與海綿來源毛球腔屬真菌SCSIO41009在真菌2號培養基中進行混合培養,發現了2個含哌啶2-酮環的[6,5,6]稠三環新穎骨架的混雜聚合sorbicillinoid生物堿結構。通過波譜學分析、ECD和碳譜計算確定了他們的立體結構。其中,sorbicillalanine A在LPS誘導的小鼠巨噬細胞中具有強抗炎活性,能有效抑制炎介質NO的產生,抑制促炎癥因子IL-6、TNF-α、MCP-1的釋放和表達,上調抗炎因子IL-4、IL-10和Arg-1的表達,促進M2極化,且可改善LPS誘導的NAD+/NADH比例失衡,同時抑制細胞凋亡通路上細胞凋亡因子Fas、Bax和caspase-3的表達。該研究挖掘深海源真菌次級代謝潛能,提供了新的抗炎先導分子。本研究得到了國家重點研發項目、國家自然科學基金、廣東省自然科學基金區域聯合基金-重點項目、廣州市重點研發計劃項目和廣東省海洋經濟發展專項基金項目的資助。深海來源 Penicillium sp.與海綿來源Setosphaeria sp.混合培養代謝新穎sorbicillinoidsSorbicillalanine A促進巨噬細胞M2極化的抗炎活性論文信息:Xiaoyan Pang,Xue Ren,Weihao Chen,Bin Yang,Xuefeng Zhou,Xinpeng Tian,Peng Guo,* Junfeng Wang,* Yonghong Liu*,Sorbicillalanines A and B,Two [6,5,6] Hybrid-Sorbicillinoid Alkaloids from Deep-Sea-Derived Penicillium sp. Co-Cultured with Sponge-Derived Setosphaeria sp. Organic letters,2025,doi/10.1021/acs.orglett.5c01609.文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.5c01609

2025-06-04

-

亞熱帶生態所?|?國家自然科學基金區域創新發展聯合基金“微生物介導日糧纖維調控寧鄉豬肌纖維類型的轉化機制”項目啟動會召開

5月19日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所組織召開國家自然科學基金區域創新發展聯合基金微生物介導日糧纖維調控寧鄉豬肌纖維類型的轉化機制項目啟動會。5月19日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所組織召開國家自然科學基金區域創新發展聯合基金“微生物介導日糧纖維調控寧鄉豬肌纖維類型的轉化機制”項目啟動會。湖南農業大學馬海明教授、中南大學查安東博士、湖南金高特生物科技有限公司陳小洪博士,以及中國科學院亞熱帶農業生態研究所李鳳娜研究員等特邀指導專家參加了啟動會。會議由中國工程院院士、亞熱帶生態所首席研究員印遇龍主持。會上,段葉輝副研究員詳細介紹了研究背景、關鍵科學問題、研究內容與實施方案、特色與創新、合作單位分工、預期成果和經費預算等情況。專家組肯定了項目設置方面的創新性,同時針對技術路線、前言技術應用等內容進行充分討論,并針對項目實施過程中重點、難點和關鍵點等問題提出寶貴意見和建議,為項目的順利實施奠定了良好基礎。據悉,該項目執行日期為2025年至2028年,針對湖南特色地方品種-寧鄉豬耐粗飼、肉質優良特征,從微生物-日糧纖維調控肌纖維類型轉化入手,揭示其優良肉質性狀形成的分子基礎以及微生物調控肌纖維類型轉化的機制,為充分挖掘和利用地方豬種質資源提供嶄新思路。段葉輝匯報項目實施方案

2025-05-22

国产精品成人va在线观看|

精品影片在线观看的网站|

久久国产精品只做精品|

精品免费视在线观看|

国内精品一级毛片免费看|

久久精品亚洲日本佐佐木明希|

国产成人精品一区二区秒拍

|

国产精品二区高清在线|

精品中文字幕久久久久久|

四虎永久在线精品视频免费观看|

一级做a爰黑人又硬又粗免费看51社区国产精品视

|

亚洲国产精品成人|

久久精品国产国产精品四凭

|

国产午夜精品一区二区|

国产综合精品一区二区三区|

久久久精品2019中文字幕2020|

99re6这里只有精品视频|

国产三级精品三级在专区中文|

国产精品毛片AV久久66|

伊人久久精品影院|

亚洲精品无码高潮喷水在线|

久久精品99视频|

国产成人精品日本亚洲18图|

青青青亚洲精品国产|

亚洲国产精品视频|

日本精品在线视频|

精品成人乱色一区二区|

天堂一区二区三区精品|

国产精品免费观看视频|

亚洲国产精品无码久久一线|

亚洲精品福利在线观看|

精品久久久99大香线蕉|

国产在线精品一区二区三区不卡|

亚洲国语精品自产拍在线观看|

2021国产精品成人免费视频|

四虎8848精品永久在线观看|

国产美女亚洲精品久久久综合|

亚洲国产综合精品中文第一区|

欧美日韩亚洲精品|

久久精品成人影院|

久久99国产综合精品|