-

廣州能源所在精確構建納米級核殼載氧體增強化學鏈制氫穩定性方面取得進展

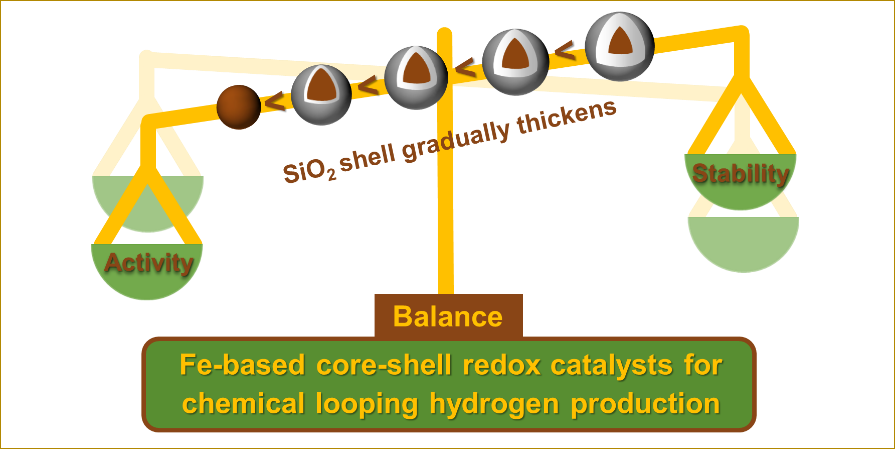

氫能作為終極清潔能源可有效規避溫室效應,近年來化學鏈制氫 (CLHP) 作為一種高效靈活的能源轉化與制備平臺獲得廣泛關注,但該技術對載氧體的選擇具有十分嚴格的要求,需同時具備較高的氧容量、可調控的反應活性并在苛刻工況下依然能保持結構完整。氫能作為終極清潔能源可有效規避溫室效應,近年來化學鏈制氫 (CLHP) 作為一種高效靈活的能源轉化與制備平臺獲得廣泛關注,但該技術對載氧體的選擇具有十分嚴格的要求,需同時具備較高的氧容量、可調控的反應活性并在苛刻工況下依然能保持結構完整。載氧體在晶格氧釋放和恢復過程中發生燒結、團聚和失活,是制約化學鏈工藝大規模工業化的主要原因之一。載氧體發展至今,其結構從簡單的宏觀機械混合逐漸趨向于微觀納米調控,由此提升活性和穩定性。核殼結構載氧體具備優異的熱穩定性和機械強度,能有效避免活性組分浸出。然而,惰性組分的引入不可避免地降低了載氧體的活性,且針對多級載氧體晶格氧的遷移轉化以及金屬離子的運動過程仍缺乏系統的研究。如何精準調控、平衡載氧體活性和穩定性之間的“蹺蹺板”問題,已成為亟待解決的關鍵問題。針對這一問題,廣州能源研究所新興固廢高值循環研究中心廢棄物處理與資源化利用科研團隊黃振研究員和東北石油大學化學化工學院李翠勤教授創新性設計并合成了系列具有精準外殼厚度、納米級限域的多級核殼結構載氧體Fe2O3@SiO2,深入探究惰性載體厚度與空間結構對載氧體穩定性與傳質速率的雙重影響機制,旨在尋求化學鏈制氫過程中活性與穩定性的動態平衡。研究結果表明,薄殼層 (70 nm) 展現出卓越的循環穩定性,連續30次氧化還原循環性能保持穩定;而厚殼層 (200 nm) 因反應過程中生成大量的惰性Fe2SiO4導致快速失活。研究還利用聚焦離子束-透射電子顯微鏡(FIB-TEM)結合原位透射電子顯微鏡(in-situ TEM)直觀揭示了惰性SiO2殼層的限域作用,有效抑制了Fe2O3的團聚行為。這種獨特的核殼結構與可控殼層厚度為具有空間結構的高效長壽命載氧體的設計合成提供新思路。Fe2O3@SiO2核殼結構載氧體氧化還原活性和穩定性之間的“蹺蹺板”問題Fe2O3@SiO2核殼結構載氧體的合成和結構表征Fe2O3和Fe2O3@SiO2 (FS) 的制氫性能和循環穩定性研究該研究得到國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金等項目的資助。相關研究成果以Nanoconfinement-Engineered Iron-Based Redox Catalysts: Precise Shell Thickness Gradients Enhanced Durability of Chemical Looping Hydrogen Production為題發表于Journal of Energy Chemistry。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.05.005?動態還原過程-釋放晶格氧內部活性組分體積收縮動態氧化過程-恢復晶格氧內部活性組分體積膨脹

2025-05-22

-

廣州地化所高名迪、王煜等-SA:地幔氧化還原狀態研究新進展

????地幔氧化還原狀態對地球內部揮發組分的遷移與儲存具有重要影響,進而影響地球長期宜居性。深俯沖洋殼物質可將氧化組分攜帶進入深部還原地幔,進而導致深部地幔氧逸度(fO2)高度不均一。然而,由于深部地幔樣品稀缺,使得人們對深部氧化還原平衡機制的理解依然有限。????近日,中國科學院廣州地球化學研究所高名迪副研究員與王煜研究員、徐義剛研究員以及澳大利亞國立大學Stephen Foley教授合作,在Science Advances期刊上發表了題為“Variable mantle redox states driven by deeply subducted carbon”的研究論文。該研究通過高溫高壓實驗與超深金剛石包裹體成分對比研究的方法,揭示了再循環碳酸鹽如何改變地幔氧化還原狀態,以及其對克拉通演化和深部碳循環的影響。????研究團隊利用多面砧壓機在9-21?GPa高壓條件下開展了板片碳酸質熔體與含金屬Fe地幔橄欖巖的反應實驗,并將不同氧逸度條件下實驗產物成分與克拉通內超深金剛石包裹體成分進行了對比分析。結果發現,不同克拉通內超硅石榴子石(majorite)和鐵方鎂石(ferropericlase)包裹體記錄了顯著不同的地幔氧化還原狀態:南非Kaapvaal克拉通超深金剛石包裹體整體指示了氧化的地幔環境,而巴西Amazonia克拉通內超深金剛石包裹體則反映了一個整體還原的地幔環境。圖1. 實驗產物超硅石榴子石與天然超深金剛石中超硅石榴子石包裹體成分對比。????進一步將實驗結果與板塊重建工作結合,研究團隊認為地幔熱狀態在該過程中起到了決定性作用:在非地幔柱條件下,板片碳酸質熔體在與還原地幔反應過程中被逐漸消耗直至完全被還原凍結為金剛石及Fe-C金屬相,因此地幔整體仍保持高度還原的狀態。而在地幔柱背景下,碳酸質熔體與地幔的反應過程會誘發地幔組分溶解至熔體中,其中溶解的Fe3+組分會緩沖碳酸鹽的還原凍結過程,進而導致碳酸質熔體在與還原地幔反應的過程中穩定存在。當氧化的碳酸質熔體上升遷移至克拉通根之后,會進一步誘發克拉通根活化、巖石圈根拆沉與地表隆升、以及大規模火山作用和CO2釋放。圖2. 非地幔柱與地幔柱條件下碳酸鹽與地幔反應過程模式圖。????本研究提出了一種統一模型,解釋了俯沖碳在不同地幔熱狀態下對氧化還原條件的調控路徑,并指出這種機制對克拉通穩定性與深部碳循環具有關鍵意義。研究不僅加深了對地幔氧化還原狀態演化、克拉通穩定性差異及金剛石形成機制的理解,也為全球碳循環提供了新視角。????該研究工作受國家自然科學基金優秀青年項目、科技部重點研發項目以及中國科學院B類先導專項等項目的聯合資助。論文信息:Gao,M. (高名迪),Wang,Y.?(王煜)*,Foley,S.,Xu,Y-G (徐義剛).,2025. Variable mantle redox states driven by deeply subducted carbon. Science Advances,?eadu4985.

2025-05-21

-

?廣州能源所在“納米-生物雜化系統”脫氮研究方面取得系列進展

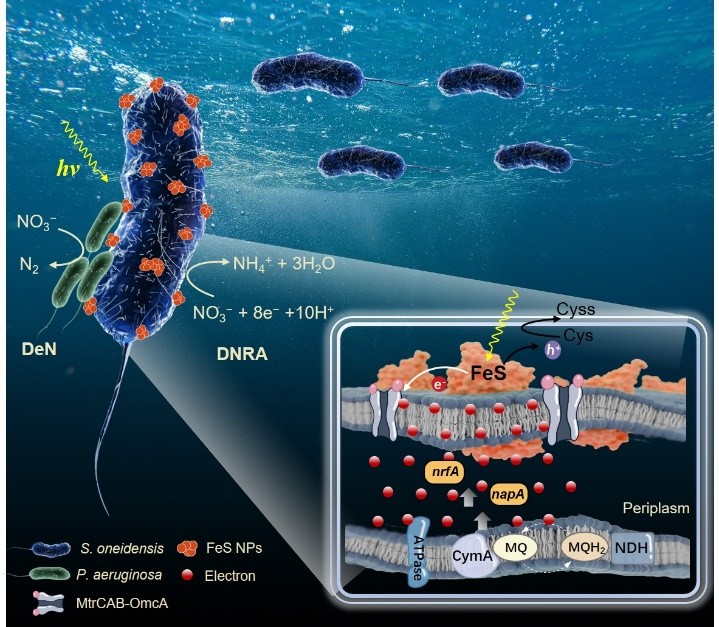

近日,中國科學院廣州能源研究所生物質高值化利用研究中心生物質能生化轉化科研團隊利用能量耦合策略,設計出一種新型“納米-生物雜化系統”。該系統通過可見光輸入耦合微生物鐵腐蝕驅動、調節水體硝酸鹽去除,在無額外有機碳源輸入下,硝酸鹽去除速率最高達233.3 mg N/d/L。相關成果為低碳生物脫氮領域提供了重要理論依據和技術支撐。近日,中國科學院廣州能源研究所生物質高值化利用研究中心生物質能生化轉化科研團隊利用能量耦合策略,設計出一種新型“納米-生物雜化系統”。該系統通過可見光輸入耦合微生物鐵腐蝕驅動、調節水體硝酸鹽去除,在無額外有機碳源輸入下,硝酸鹽去除速率最高達233.3 mg N/d/L。相關成果為低碳生物脫氮領域提供了重要理論依據和技術支撐。研究圖文摘要低碳氮比廢水由于缺乏電子供體難以實現氮去除。而以零價鐵作為電子供體可以實現脫氮,且該過程具有安全性高、成本低廉等優勢。由于反硝化菌的代謝多樣性,微生物鐵氧化的作用始終是黑箱般的存在,目前受限于模式菌株的缺乏和獲取胞外電子機理未知。針對上述問題,研究團隊構建了電活性菌Shewanella oneidensis和反硝化菌Pseudomonas aeruginosa共培養體系,以零價鐵作為唯一電子供體,硝酸鹽作為唯一電子受體,探究了“嗜鐵”反硝化可行性及其反應機理。研究發現S. oneidensis菌可作為生物引擎,收集并釋放鐵腐蝕產生的電子,用于P. aeruginosa菌脫氮過程。宏轉錄組學分析手段顯示,微生物電共生過程調控編碼反硝化酶、胞內電子轉移蛋白以及群體感應的基因表達,對微生物脫氮具有重要作用。系統功能基因表達示意圖在進一步在可見光調控下(λ=395 nm),該體系實現了硝酸鹽的反硝化與異化還原為銨的雙路徑協同。研究發現在光照下通過S. oneidensis菌自組裝形成的FeS納米顆粒介導微生物電子跨膜傳遞,從而提升電子利用效率。該體系實現了平均63.8 mg N/d/L的硝酸鹽去除率,以及27.1%的銨氮回收效率。更重要的是,該系統還成功與實際污水活性污泥耦合,在模擬廢水中表現出優異的脫氮(233.3 mg N/d/L),顯示出較強的工程應用潛力。種間電子傳遞過程中光電子、硝酸鹽利用路徑以上研究得到國家重點研發課題、國家自然科學基金青年項目以及廣東省自然科學基金杰出青年項目資助。系列成果分別以Electric syntrophy-driven modulation of Fe0-dependent microbial denitrification和Light-regulated dentification and dissimilatory nitrate reduction by nano–bio electric syntrophic consortium為題,先后發表于環境領域頂刊Water Research。論文第一作者為高天宇特別研究助理,通訊作者為李穎研究員。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122722https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123780

2025-05-21

-

![]()

廣州能源所在CH4和CO2共轉化制烯烴方面取得新進展

工業上乙烯的生產主要依賴于石油裂解工藝,但該工藝面臨著資源限制和環境問題的挑戰,研究者一直在努力開發一種生產過程更可持續的乙烯生產替代方案。甲烷氧化偶聯(oxidation coupling of methane, OCM)通過一步反應將甲烷直接轉化成烯烴,是非石油路線合成低碳烯烴的重要途徑,對于改善能源利用結構及環境污染問題具有極大的促進作用。傳統的OCM反應將氧氣作為氧化介質,不可避免地帶來過度氧化反應的發生,導致甲烷轉化率和烯烴選擇性存在“蹺蹺板矛盾”,極大程度上限制了烯烴收率。工業上乙烯的生產主要依賴于石油裂解工藝,但該工藝面臨著資源限制和環境問題的挑戰,研究者一直在努力開發一種生產過程更可持續的乙烯生產替代方案。甲烷氧化偶聯(oxidation coupling of methane,OCM)通過一步反應將甲烷直接轉化成烯烴,是非石油路線合成低碳烯烴的重要途徑,對于改善能源利用結構及環境污染問題具有極大的促進作用。傳統的OCM反應將氧氣作為氧化介質,不可避免地帶來過度氧化反應的發生,導致甲烷轉化率和烯烴選擇性存在“蹺蹺板矛盾”,極大程度上限制了烯烴收率。針對這一難題,廣州能源所新興固廢高值循環研究中心廢棄物處理與資源化利用科研團隊創新性地提出了以CO2輔助的甲烷化學鏈氧化偶聯方法,將甲烷和二氧化碳兩種溫室氣體同時用于烯烴化學品的產生過程,并且保留了化學鏈反應的概念。本研究報道了一種以MnO-Na2WO4/SiO2為載氧體的CO2輔助甲烷化學鏈制烯烴方法。反應過程中CO2作為弱氧化劑補充載氧體上釋放的晶格氧,XPS分析證實了CO2的引入可以明顯提高反應過程中載氧體表面氧物種濃度,維持反應中的載氧體催化氧化活性,并且CO2的調控作用使得反應過程中載氧體可以在更長時間內勻速釋放晶格氧,從而提高甲烷轉化率和烯烴生成速率等關鍵指標。同位素表征實驗揭示了CO2與載氧體發生了充分的氧交換反應,交換過程中一部分氧物種保留在載氧體表面并參與到后續的氧化偶聯反應,同時反應過程中少量CO2發生向烷烴生成的碳轉移途徑,從而實現了更高的CH4轉化率和烯烴產率。CO2輔助的甲烷化學鏈氧化偶聯反應示意圖CH4-CO2在載氧體上的反應路徑研究成果為以CH4和CO2為主要組分的沼氣、垃圾填埋氣等氣體高值化利用提供了借鑒意義。該研究得到了國家自然科學基金面上項目和廣東省自然科學基金杰出青年基金項目的資助。相關研究以CO2-assisted oxygen exchange to enhance the chemical looping oxidation coupling of methane為題發表于ACS Sustainable Chemistry & Engineering。論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acssuschemeng.5c01466

2025-05-20

-

華南植物園揭示熱帶山地雨林球囊霉素相關蛋白空間分異規律

球囊霉素相關土壤蛋白(GRSP)作為叢枝菌根真菌(AMF)的重要代謝產物,在改良土壤結構與表征土壤碳儲量方面具有關鍵作用。中國科學院華南植物園恢復生態學研究團隊依托海南尖峰嶺60公頃熱帶山地雨林動態監測樣地,系統解析了GRSP組分的空間分異特征及其對土壤有機碳的貢獻機制,為森林碳匯管理與生態系統恢復提供了科學依據。研究聚焦總球囊霉素相關蛋白(T-GRSP)和易提取球囊霉素相關蛋白(EE-GRSP)兩大組分,揭示了三方面重要規律:(1)地形梯度效應顯著:T-GRSP與EE-GRSP含量呈山脊>山坡>山谷的垂直遞減格局,但其與土壤有機碳(SOC)的比值(T-GRSP/SOC、EE-GRSP/SOC)在山谷區域達到峰值。(2)環境驅動因子分異:山脊區GRSP含量主要受土壤全氮、速效磷和pH調控,而山谷區GRSP/SOC比值則主要響應pH變化。(3)生物多樣性關聯特征:整體樹木多樣性水平與EE-GRSP/SOC呈顯著正相關,但AM樹種豐富度及生物量未顯現顯著影響。該研究首次闡明熱帶山地雨林GRSP空間分異的地形-環境-生物協同驅動機制,證實景觀異質性與生物多樣性對土壤碳固存的關鍵調控作用。研究成果為優化森林碳管理策略、提升生態系統恢復力提供了新視角,特別強調在碳中和實踐中需綜合考慮微地形特征與生物多樣性保育。相關研究成果已近期發表在國際學術期刊Plant and Soil(《植物與土壤》)上。中國科學院華南植物園博士后丁彰琦和中國林業科學研究院熱帶林業研究所李艷朋博士為論文共同第一作者,華南植物園劉占鋒研究員和中國林業科學院熱帶林業研究所許涵研究員為論文共同通訊作者,該研究得到廣東省基礎與應用基礎研究旗艦項目和國家自然科學基金等資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s11104-025-07515-2圖1. 尖峰嶺熱帶山地雨林三類地形中球囊霉素相關蛋白分布特征對比。注:T-GRSP,總球囊霉素相關蛋白;EE-GRSP,易提取球囊霉素相關蛋白;SOC,土壤有機碳。

2025-05-20

-

華南植物園從檸檬桉果實中發現抑制銅死亡活性新骨架成分Corymbinols A和B

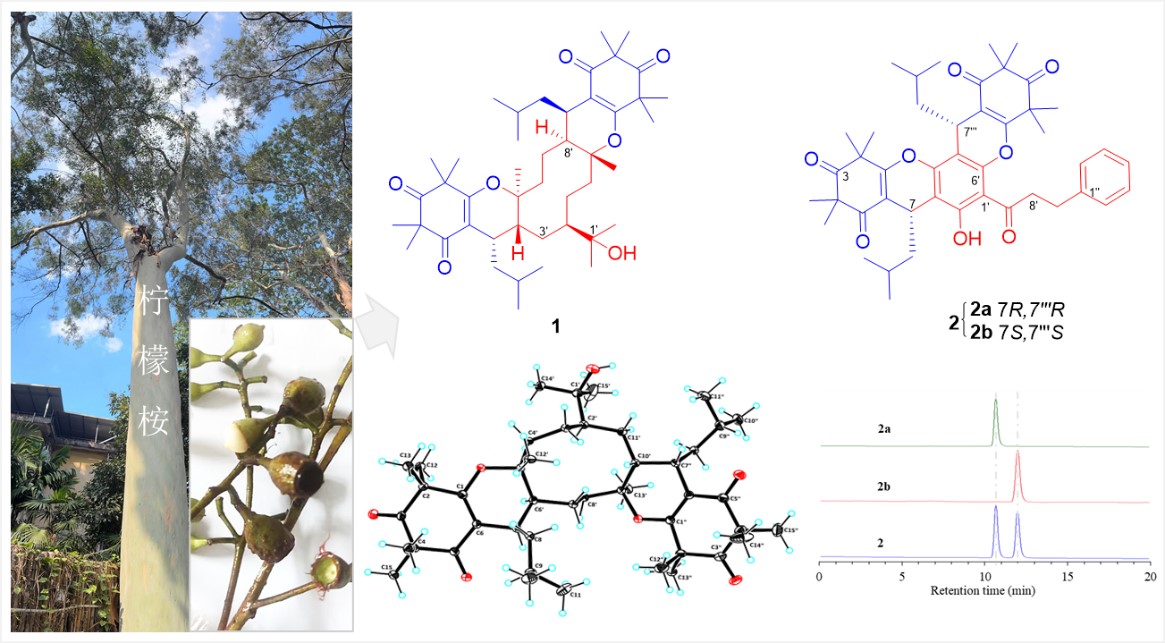

銅死亡(Cuproptosis)作為近年來新發現的銅依賴程序性細胞死亡方式,已被證實與神經退行性疾病等重大疾病的病理機制存在密切關聯。銅螯合劑可抑制銅死亡的發生,但銅死亡特異性抑制劑的研發仍處于探索初期。近期,中國科學院華南植物園戰略植物資源保育與利用團隊與中國科學院昆明植物研究所植物化學生物學團隊展開合作,從檸檬桉(Corymbia citriodora)果實中分離并鑒定了兩個具有新穎骨架結構的多環多甲基間苯三酚類化合物——Corymbinols?A(1)和B(2a/2b)(圖1)。通過構建elesclomol (ES)/CuCl2誘導的HepG2細胞銅死亡模型,研究發現Corymbinol A在20?μM濃度下表現出一定的銅死亡抑制活性。檸檬桉(C. citriodora)是桃金娘科傘房桉屬的一種高大喬木,其枝葉和樹脂已被廣泛用于提取具有抗菌和抗炎活性的成分。然而,長期以來,檸檬桉的果實并未受到化學研究的充分關注。本研究團隊通過核磁共振(NMR)、電子圓二色光譜(ECD)及X射線單晶衍射技術,成功解析了corymbinols?A和B的復雜結構。其中,corymbinol A具有前所未有的6/6/10/6/6五環骨架,該骨架由倍半萜單元(C15)與雙β-三酮通過連續兩步雜Diels–Alder(HDA)環加成形成;corymbinol B為一對對映異構的雙β-三酮-二氫查耳酮雜合物。銅與線粒體三羧酸循環中的酯化酶結合而導致蛋白質毒性應激,并最終導致細胞銅死亡。本研究通過銅離子載體elesclomol與Cu2+聯用構建銅死亡誘導模型,旨在發現非銅螯合劑的銅死亡抑制劑。實驗表明,corymbinol A在20?μM濃度下可部分逆轉由于Cu2+過度積累導致的肝母細胞瘤HepG2細胞的銅死亡。同時corymbinol A部分回復了銅死亡相關線粒體鐵硫簇蛋白ACO2和SDHB的表達水平。研究團隊還提出了其生物合成路徑:桃金娘科植物中廣泛存在的β-三酮單體(leptospermone)經還原、脫水生成關鍵中間體ii,該中間體分別與hedycaryol和2,4,6-三羥基二氫查爾酮發生HDA環加成反應,從而形成了化合物corymbinol?C(3)和4,化合物3和4進一步與中間體ii發生HDA反應,最終分別生成corymbinols?A(1)和B(2)(圖2)。該研究不僅拓展了多環多甲基間苯三酚類化合物的化學多樣性,還為靶向銅死亡的藥物研發提供了全新的分子骨架。相關研究成果以“Corymbinols A and B: Bis-β-triketone Conjugates of Sesquiterpene and Chalcone from the Fruit of?Corymbia citriodora”為題發表于國際權威期刊Organic Letters(《有機化學通訊》)。中國科學院華南植物園李玉林博士后、中國科學院昆明植物研究所丁驍副研究員和段先樂碩士研究生為本文的共同第一作者。華南植物園邱聲祥研究員和中國科學院昆明植物研究所郝小江研究員為本文的共同通訊作者。該工作得到了國家自然科學基金和中國科學院科技服務網絡計劃的資助。文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5c01245?圖1. 檸檬桉(C. citriodora)果實中發現新穎骨架結構化合物圖2. Corymbinols A和B可能生源途徑(左),化合物1抑制銅死亡活性(右)

2025-05-20

-

深圳先進院|在活細菌中合成金屬-聚合物納米復合物:探索細胞內材料構筑新路徑(Angew. Chem.)

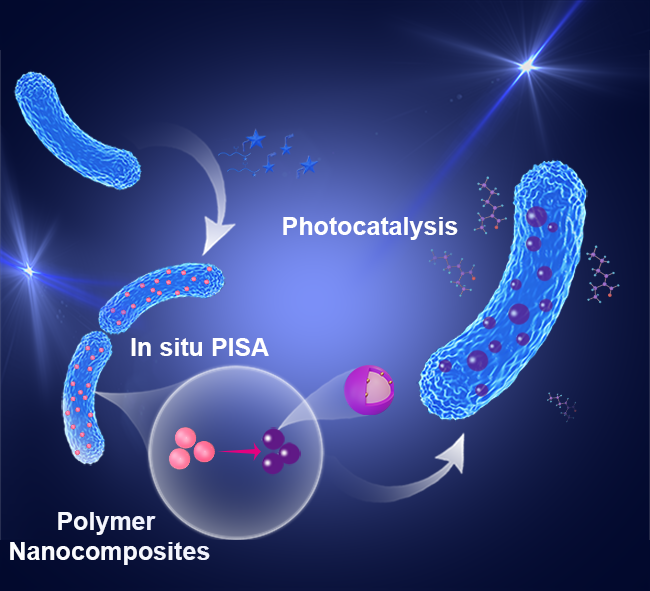

將活體生物系統作為材料合成平臺,已成為功能性納米復合材料研究的一個重要方向。相比傳統的體外合成方法,細胞內原位構建材料具有環境友好、反應溫和、空間控制精確等優勢。因此,如何有效調動細胞這一“天然反應器”的功能,引導其在體內合成復雜納米結構,成為當前亟需攻克的關鍵技術難題。將活體生物系統作為材料合成平臺,已成為功能性納米復合材料研究的一個重要方向。相比傳統的體外合成方法,細胞內原位構建材料具有環境友好、反應溫和、空間控制精確等優勢。因此,如何有效調動細胞這一“天然反應器”的功能,引導其在體內合成復雜納米結構,成為當前亟需攻克的關鍵技術難題。近期,中國科學院深圳先進技術研究院耿晉研究員團隊在Angewandte Chemie International Edition上發表研究論文,題為“Intracellular Polymerization Induced Self-Assembly and Gold Nanocomposite Synthesis in Living Bacteria”。該工作發展了一種基于細胞內聚合誘導自組裝(iPISA)的新策略,實現了在活大腸桿菌中合成金–聚合物納米復合物,將細菌轉化為“活體納米制造工廠”。細胞內自組裝的設計與調控研究團隊設計了一系列結構和電荷性質不同的聚合單體,通過RAFT聚合機制在細胞內引發自組裝。結果發現,不同電荷特性的聚合物與細胞膜的相互作用差異顯著,直接影響材料的空間分布。某些配方更傾向于在細胞內部形成納米復合物,而另一些則主要定位于細胞表面。這一結果為調控納米材料的合成位置提供了可行策略:只需調整反應體系中的關鍵成分,即可實現在胞內或胞外構筑功能材料。拓展功能:構建細菌-材料雜合體系用于光催化反應除了材料合成,該體系在功能拓展方面也表現出良好潛力。團隊進一步利用“負載”金-聚合物復合材料的大腸桿菌,開展了光催化反應研究。結果表明,這些“雜合細菌”能夠在溫和條件下催化醛醇縮合反應,有效合成2-乙基己烯醛。此外,復合材料中的金納米顆粒可吸收可見光,激發高能電子,從而提升聚合物材料的光催化活性。在染料羅丹明B的降解實驗中,該體系亦表現出優異效率,顯示出在環境治理領域的應用潛力。展望與意義本研究展示了活細菌在納米復合材料原位構建中的獨特優勢,為綠色合成提供了新策略。通過精確調控細胞內外的反應行為,該方法有望在催化、傳感、生物制造等領域實現更廣泛應用。該工作由中國科學院深圳先進技術研究院耿晉研究員、戴卓君研究員和澳門大學郭珩輝研究員共同通訊,博士研究生張詩玲為第一作者。研究獲得國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣東省珠江人才計劃以及深圳市醫學研究專項等資助支持。

2025-05-19

-

亞熱帶生態所?|?HAN2/OsABCB5基因調控機制破解粳稻耐寒密碼

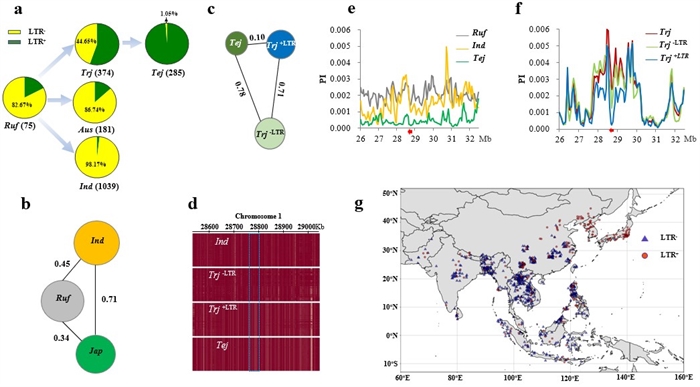

中國科學院亞熱帶農業生態研究所聯合多家單位在Nature Communications發表題為Suppressing an auxin efflux transporter enhances rice adaptation to temperate habitats的研究論文,闡述生長素外排轉運蛋白HAN2?/OsABCB5通過生長素信號通路調控水稻低溫環境適應性的分子機制。該研究獲得兩個新發現:① 生長素轉運及其信號通路調控水稻低溫環境適應性的遺傳基礎,② Copia逆轉座子介導的表觀遺傳修飾驅動秈粳適應性分化的分子機制,為培育氣候韌性水稻品種提供新的理論依據與基因資源。中國科學院亞熱帶農業生態研究所聯合多家單位在Nature Communications發表題為Suppressing an auxin efflux transporter enhances rice adaptation to temperate habitats的研究論文,闡述生長素外排轉運蛋白HAN2/OsABCB5通過生長素信號通路調控水稻低溫環境適應性的分子機制。該研究獲得兩個新發現:① 生長素轉運及其信號通路調控水稻低溫環境適應性的遺傳基礎,② Copia逆轉座子介導的表觀遺傳修飾驅動秈粳適應性分化的分子機制,為培育氣候韌性水稻品種提供新的理論依據與基因資源。水稻作為起源于熱帶或亞熱帶的糧食作物,其生長發育對低溫脅迫敏感。伴隨全球氣候變化加劇,極端低溫事件發生頻率顯著上升,發掘耐冷基因并解析分子機制,有利于水稻高產穩產遺傳改良。目前利用自然群體挖掘的水稻耐冷基因資源有限。該研究團隊基于正向遺傳學方法在溫帶粳稻中克隆到一個同時調控水稻苗期與孕穗期耐冷QTL-HAN2,HAN2編碼一個生長素外排轉運蛋白(OsABCB5),通過生長素介導的“OsARF24-OsMAP1/OsMPK3“信號通路負調控水稻耐冷性。在水稻馴化過程中,HAN2在秈稻和溫帶粳稻中出現分化。在溫帶粳稻中,HAN2等位基因在其下游獲得一個Copia型逆轉座子的插入,通過表觀遺傳學修飾降低基因表達,從而增強耐冷性,適應溫帶環境。溫帶粳稻HAN2等位基因向秈稻品種中導入可以增強水稻苗期與孕穗期耐冷性,因此該基因具有高產穩產育種價值。該研究深化了溫帶粳稻向北擴張的適應性馴化機制的理解,為氣候韌性水稻育種提供了新的理論依據與基因資源。中國科學院亞熱帶農業生態研究所毛東海研究員為通訊作者,崔延春博士、黃麗芳、劉朋博士及王曉東為共同第一作者。研究獲陳彩艷研究員、邢永忠教授(崖州灣國家實驗室)、張文利教授(南京農業大學)、唐文幫教授(湖南雜交水稻研究中心)等專家指導,崖州灣國家實驗室吳比博士、湖南雜交水稻研究中心譚勇俊博士等參與試驗。南方科技大學陳永龍教授團隊及本所公共技術中心提供技術支持,謝卡斌教授(華中農業大學)提供了遺傳材料。研究獲國家自然科學基金、湖南省科技重大專項等項目資助。論文鏈接水稻基因HAN2促進溫帶粳稻適應低溫環境基于HAN2介導的水稻耐寒適應機制模型

2025-05-16

-

亞熱帶生態所?|?反芻動物消化道微生物膳食選擇驅動纖維動態利用過程研究取得新進展

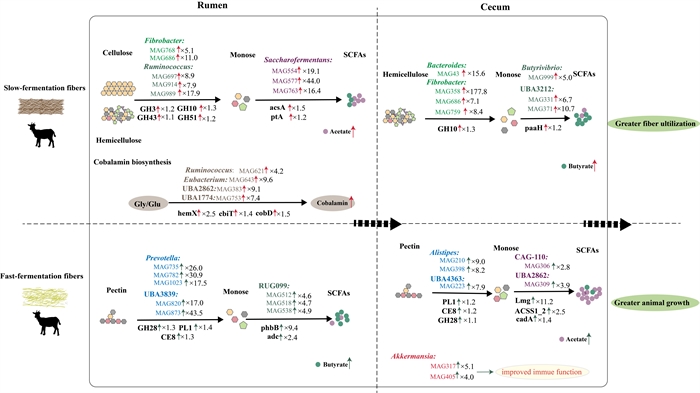

牛、羊等反芻家畜可為人們提供優質牛羊肉和奶類,是可滿足人民群眾日益多元化食物消費需求的優質蛋白來源。牛羊生產面臨著飼草料供需失衡和飼料效率低等瓶頸,嚴重阻礙了高質量草食畜牧業的發展。膳食纖維作為反芻動物的主要營養來源,其利用效率直接影響動物的生長性能和健康狀況。然而,不同纖維類型在反芻動物消化道的動態利用過程尚不明晰,尤其是消化道微生物在此過程中扮演的角色仍缺乏系統研究。牛、羊等反芻家畜可為人們提供優質牛羊肉和奶類,是可滿足人民群眾日益多元化食物消費需求的優質蛋白來源。牛羊生產面臨著飼草料供需失衡和飼料效率低等瓶頸,嚴重阻礙了高質量草食畜牧業的發展。膳食纖維作為反芻動物的主要營養來源,其利用效率直接影響動物的生長性能和健康狀況。然而,不同纖維類型在反芻動物消化道的動態利用過程尚不明晰,尤其是消化道微生物在此過程中扮演的角色仍缺乏系統研究。近日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所畜禽健康養殖與農牧復合生態研究中心譚支良研究員團隊針對提高纖維利用率的現實需求,基于微生物分解纖維的速率差異,以山羊為試驗動物,構建了快速發酵型纖維(FF組,纖維素16.6%、半纖維素10.1%、果膠3.4%)和慢速發酵型纖維(SF組,纖維素22.8%、半纖維素13.7%、果膠1.3%)模型,構建了“纖維解聚→糖酵解→短鏈脂肪酸生成”級聯代謝圖譜。研究發現 SF組顯著富集了瘤胃和盲腸中的纖維素降解菌Fibrobacter和Ruminococcus,而 FF組富集了果膠降解菌Prevotella,并通過提高果膠酶(PL1、GH28、CE8)的基因豐度提升動物生長性能。與此同時,慢速發酵型纖維可通過增強維生素B12 介導的瘤胃微生物纖維級聯代謝提升生長羊纖維利用效率。相關成果以Dietary selection of distinct gastrointestinal microorganisms drives fiber utilization dynamics in goats為題發表于Microbiome(一區Top,IF=13.8)雜志上。此研究從全消化道的角度解析了哪些微生物、酶和途徑參與了不同纖維組分利用的動態過程,可為靶向消化道微生物提升反芻動物纖維利用效率提供理論依據。該工作得到了國家自然科學基金、湖南省自然科學基金、湖南省科技創新計劃和中國科學院青年創新促進會等項目的聯合資助,亞熱帶生態所畢業生張小麗為本論文第一作者,焦金真副研究員為論文通訊作者。論文鏈接山羊消化道微生物纖維代謝圖譜

2025-05-16

-

深圳先進院?| 李漢杰團隊提出并定義“小膠質細胞譜系”(Trends in Immunology)

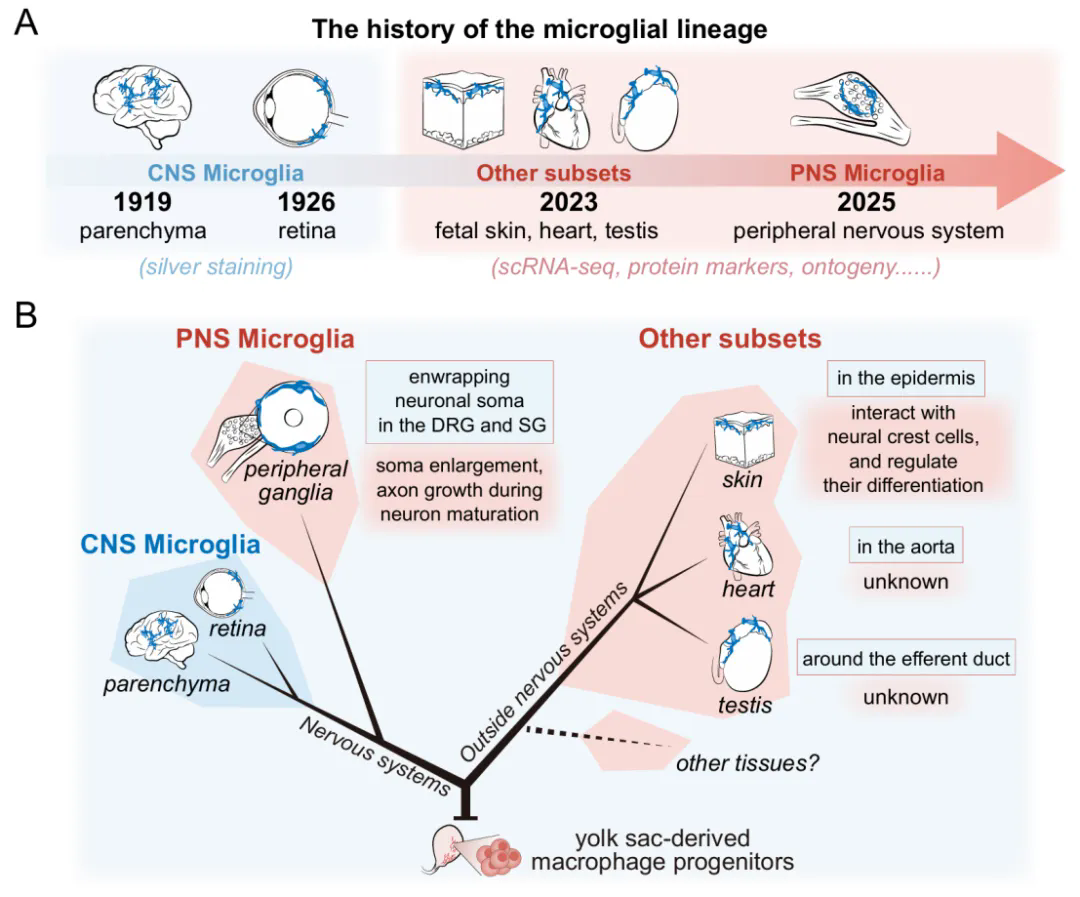

5月13日,中國科學院深圳先進技術研究院的李漢杰團隊在Cell Press細胞出版社旗下期刊Trends in Immunology發表了題為 “The Microglial Lineage: Present and Beyond”的論點文章。5月13日,中國科學院深圳先進技術研究院的李漢杰團隊在Cell Press細胞出版社旗下期刊Trends in Immunology發表了題為 “The Microglial Lineage: Present and Beyond”的論點文章。基于外周組織中存在具有小膠質細胞特征的免疫細胞的研究進展,該文章提出使用“小膠質細胞譜系”這一術語,統一定義此類細胞和經典中樞神經系統小膠質細胞。小膠質細胞譜系是指具有小膠質細胞分子表型特征,相同胚胎起源的組織駐留免疫細胞,但其組織分布和功能呈現多樣性。中樞神經系統(CNS)小膠質細胞的發現小膠質細胞的發現是神經生物學領域的里程碑(圖1A)。過去一個世紀的研究表明,小膠質細胞是大腦健康的“守護者”,在發育、穩態維持、免疫監視及神經退行性疾病中發揮關鍵作用。以詞源學角度,“microglia”(希臘語“micro-”意為“微小”)指代胞體較小的膠質細胞。廣義的“膠質細胞”(希臘語“glue”,意為“膠水”)概念起源于19世紀中葉,反映早期學界將其視為神經系統的“粘合劑”。盡管“星形膠質細胞”一詞于19世紀末被提出,但直到1919年,Pío del Río-Hortega才通過新型染色技術從小膠質細胞和少突膠質細胞中區分出星形膠質細胞,明確定義了具有獨特小胞體特征的小膠質細胞。后續研究將視網膜中具有類似形態和染色特征的細胞也歸入此范疇。盡管Pío del Río-Hortega從未將小膠質細胞嚴格限定于CNS,但由于歷史研究重點和技術限制,學術界長期認為小膠質細胞僅存在于CNS。外周類小膠質細胞的發現單細胞基因組學以前所未有的精度揭示了細胞多樣性,改變了生物學的傳統研究范式。它能夠以單細胞和轉錄組分辨率進行跨組織比較,重新定義對細胞亞群定義的理解,挑戰了長期以來認為某些細胞具有嚴格組織特異性的觀念。此外,單細胞基因組學技術、先進的計算生物學技術,和時間分辨率采樣技術相結合,有望揭示人類和其它不常見物種中不同細胞類型的個體發育。基于單細胞測序技術,近期在人類及非嚙齒類動物外周組織中發現,與CNS小膠質細胞具有相同轉錄組、表觀遺傳特征和相同卵黃囊起源的免疫細胞(圖1A)。通過無偏性分析人類胚胎發育不同階段的多個器官/組織單細胞轉錄組數據,作者團隊及其他研究者發現:在胎兒皮膚、睪丸、心臟及外周神經系統(PNS)中,存在一類具有小膠質細胞轉錄組特征(表達P2RY12、SALL1、TMEM119,不表達MRC1、DAB2、LYVE1)的免疫細胞群。流式細胞術及免疫組化進一步證實,此類細胞為CD45lowMRC1-P2RY12+,與CNS小膠質細胞高度相似,而非其他組織定居巨噬細胞。穩態下,它們呈現典型分支狀形態(胞體延伸出樹突狀結構)。時序性單細胞轉錄組聯合原位免疫熒光染色表明,這些外周類小膠質細胞與其CNS對應物同步出現于神經管發育階段,并可能起源于卵黃囊巨噬細胞祖細胞。表觀遺傳分析進一步顯示,PNS類小膠質細胞與CNS小膠質細胞具有相同特征。綜上,這些外周類小膠質細胞與CNS小膠質細胞共享轉錄組、蛋白標記、形態、表觀遺傳及胚胎起源(圖1A)。小膠質細胞譜系:具有小膠質細胞分子表型與胚胎起源的組織駐留免疫細胞盡管Pío del Río-Hortega的早期研究聚焦于CNS,但其染色技術主要針對神經組織,限制了對外周區域的探索。后續嚙齒類動物研究(小鼠和大鼠)強化了“小膠質細胞僅存于CNS”的觀點。然而,近期單細胞基因組學研究在人類及非嚙齒類外周組織中發現了與小膠質細胞具有相同分子特征及卵黃囊起源的細胞(Table 1)。這些發現挑戰了傳統認知,表明小膠質細胞譜系是一類分布廣泛且具有器官特異性功能的獨特免疫譜系(圖1B)。文章提出使用“小膠質細胞譜系”統一指代CNS小膠質細胞及其外周同類細胞。該術語強調此類細胞共享小膠質分子表型與胚胎起源,代表一類廣泛分布的定居免疫細胞(圖1B)。這一命名方案符合現代細胞分類學原則,可避免術語混淆,并促進跨器官比較研究。1. 符合現代細胞分類學:傳統細胞分類依賴有限標記物(如IBA1)和形態特征,而單細胞技術可基于分子與發育特征進行無偏分類。將組織定居巨噬細胞亞群納入“小膠質細胞譜系”,體現了以發育關系和分子狀態為核心的分類原則。2. 避免術語混淆:“類小膠質細胞”一詞常被誤用于iPSC衍生模型、單核細胞來源的CNS浸潤細胞或僅表達部分小膠質相關基因(如TREM2、CX3CR1)的外周巨噬細胞。而通過多組學分析和跨組織比較鑒定的外周小膠質細胞譜系,在分子與發育層面與CNS小膠質細胞同源。將其歸入“小膠質細胞譜系”可明確其生物學獨特性。基于其與神經系統的關聯,作者建議將PNS類小膠質細胞命名為“PNS小膠質細胞”。3. 促進跨器官比較:小膠質細胞譜系在CNS中調控突觸修剪等神經功能的分子機制,可能在外周被“改造”用于調控神經嵴細胞分化或神經元成熟。統一命名有助于揭示該譜系在不同組織中的保守與特化功能。外周小膠質細胞譜系的功能意義外周小膠質細胞譜系在不同組織(包括胎兒皮膚、睪丸、心臟和周圍神經系統)中表現出顯著的多樣性空間分布(圖1B)。它代表著一個多樣化的駐留巨噬細胞群,這些巨噬細胞在不同器官中發揮著特殊作用,它們源于胚胎但又適應于不同的組織微環境。在胎兒皮膚中,小膠質細胞譜系分布于表皮,并與神經嵴細胞發生物理相互作用,促進神經嵴細胞分化為黑素細胞前體。在睪丸中,它們在發育和成年期聚集于睪丸的輸出管和附睪管周圍。在心臟中,它們在發育過程中主要定位于心臟的主動脈壁。它們在睪丸和心臟中的功能仍在研究中。在感覺神經節(例如背根神經節,DRG)和交感神經節(SG)內,PNS小膠質細胞將神經元胞體包裹在由衛星膠質細胞 (SGC) 形成的膜內,與神經元胞體形成直接的物理界面。這些相互作用通過調節神經元胞體增大和軸突生長,對神經元成熟至關重要。PNS小膠質細胞的缺失會損害神經元的興奮性和軀體感覺。多樣化的組織分布和功能凸顯了小膠質細胞譜系細胞對其微環境的適應性及其在組織發育和體內平衡中的關鍵作用(圖1B)。未來研究展望為了全面了解小膠質細胞譜系,在未探索的組織、發育階段和物種中鑒定新的亞群至關重要。跨物種比較研究至關重要,因為小鼠和大鼠中缺乏關鍵亞群(例如皮膚和PNS中的亞群)。通過對不同物種不同組織中小膠質細胞的存在進行系統發育分析,不僅可更好地理解小膠質細胞譜系的進化保守性和分化性,而且還可揭示進化和發育壓力如何塑造小膠質細胞譜系在不同生態位中的可塑性。進一步闡明組織微環境如何塑造它們的表型和功能,將有助于闡明它們對不同組織體內平衡的貢獻。由于CNS小膠質細胞參與不同的病理狀況,而探索外周小膠質細胞譜系是否以及如何在男性不育、心血管疾病和周圍神經病變等疾病中發揮作用,值得未來關注。填補這些研究空白將加強小膠質細胞譜系的進化多樣性、組織共同和特異適應性及其與人類疾病相關性的理解。本文提出“小膠質細胞譜系”這一術語,以整合中樞神經系統與外周組織中具有相同小膠質細胞分子特征及發育起源的免疫細胞。這一分類方案旨在減少術語混淆、促進跨學科研究,并強調其進化連續性。但是最終該術語的適用性,需經科學界廣泛討論與共識確認。該研究獲國家自然科學基金、深圳市醫學研究專項資金、國家科技部重點研發計劃、深圳市科技計劃,以及深圳合成生物學創新研究院科研計劃等多個項目的支持。文章上線截圖圖1.?小膠質細胞譜系是指包含小膠質細胞轉錄組和相同發育的免疫細胞。(A) 時間軸展示了小膠質細胞譜系的發現歷史。(B) 示意圖展示了小膠質細胞譜系在人類中的發育起源、組織分布和功能。

2025-05-16

日韩精品久久久肉伦网站|

久久国产乱子伦免费精品|

国内精品视频一区二区三区八戒|

国内精品久久九九国产精品|

校园春色国产精品|

91精品91久久久久久|

国产L精品国产亚洲区久久|

国产成人精品综合网站|

三上悠亚精品一区二区久久|

色综合91久久精品中文字幕|

久久精品国产亚洲AV香蕉|

久久精品国产99国产精品|

国产人妻777人伦精品hd|

99久热只有精品视频免费观看17|

国产精品小视频免费无限app|

最新日韩精品中文字幕|

亚洲欧洲国产精品你懂的|

国产精品熟女福利久久AV|

www亚洲精品久久久乳|

精品日韩亚洲AV无码一区二区三区|

久久久久人妻一区精品|

日韩精品视频免费网址|

亚洲国产精品久久丫|

久久91精品久久91综合|

一本一本久久a久久精品综合|

久9热视频这里只精品18|

日韩精品专区AV无码|

91精品国产综合久久精品|

国产成人久久精品亚洲小说|

2020精品自拍视频曝光|

99久久99久久精品免费观看

|

丰满人妻熟妇乱又仑精品|

国内精品一区二区三区在线观看

|

久久99国产精品久久久|

亚洲av无码成人精品区在线播放

|

国产玖玖玖九九精品视频|

在线视频精品一区|

色综合久久精品中文字幕首页|

亚洲一区精品中文字幕|

亚洲精品无码不卡在线播放HE|

亚洲国产精品成人网址天堂|