-

國家重點研發計劃項目“面向‘雙碳’的能源價值鏈協同管控與服務理論”課題中期檢查會在重慶召開

6月28日,“十四五”國家重點研發計劃項目“面向‘雙碳’的能源價值鏈協同管控與服務理論”課題中期檢查會議在重慶召開。北京航空航天大學教授劉繼紅、北京理工大學研究員敬石開、中國機電一體化技術應用協會研究員高工黃永友、中國科學院軟件研究所研究員張常有、浙江中控技術公司科技發展中心總經理來曉等專家參加會議。重慶市科技局副局長許志鵬、高新處副處長陸源出席會議并致辭。廣州能源所能源戰略與低碳發展研究室主任蔡國田和其它課題負責人及骨干人員共20余人參加會議。6月28日,“十四五”國家重點研發計劃項目“面向‘雙碳’的能源價值鏈協同管控與服務理論”課題中期檢查會議在重慶召開。北京航空航天大學教授劉繼紅、北京理工大學研究員敬石開、中國機電一體化技術應用協會研究員高工黃永友、中國科學院軟件研究所研究員張常有、浙江中控技術公司科技發展中心總經理來曉等專家參加會議。重慶市科技局副局長許志鵬、高新處副處長陸源出席會議并致辭。廣州能源所能源戰略與低碳發展研究室主任蔡國田和其它課題負責人及骨干人員共20余人參加會議。會議上,蔡國田匯報了廣州能究所承擔的課題“能源價值鏈碳排放動態評估與減碳智能決策”的總體進展情況。課題圍繞能源價值鏈碳排放時空分布及動態變化規律科學問題,開展制造業能源價值鏈核心設備碳排放在線動態評估技術、基于供用多主體動態協同的能源價值鏈減碳智能決策技術等關鍵技術研究,開發相應系統模塊。與會專家認為該課題創新性地融合了能源價值鏈能流-碳流-價值流多源數據耦合模型和基于強化學習及演化博弈論的協同減碳智能決策模型,提出了制造企業集群的時空碳排放特征與規律,有助于基于核心設備碳排放在線動態評估、多主體協同減碳增效提升能源價值鏈整體減碳效果,為“雙碳”戰略的落地提供參考。會議現場蔡國田匯報課題進展部分與會人員合影

2024-07-08

-

廣州能源所海上多能互補綜合發電技術獲多國發明專利授權

日前,廣州能源所“深海多能互補發電生產生活探測綜合平臺”獲歐盟發明專利授權。該技術此前已獲得中國、美國、日本發明專利授權,完成在多個國家和地區的專利布局,為國際化應用奠定了知識產權基礎。該技術充分利用海洋中蘊藏豐富的波浪能、風能、太陽能等可再生能源,將多種能量轉換系統創新集成在一個半潛漂浮式基礎上,共享平臺、共享錨泊、共享電纜,是集約化用海、降低浮式能源平臺成本、彌補單一能種發電不穩定的有效路徑。日前,廣州能源所“深海多能互補發電生產生活探測綜合平臺”獲歐盟發明專利授權。該技術此前已獲得中國、美國、日本發明專利授權,完成在多個國家和地區的專利布局,為國際化應用奠定了知識產權基礎。該技術充分利用海洋中蘊藏豐富的波浪能、風能、太陽能等可再生能源,將多種能量轉換系統創新集成在一個半潛漂浮式基礎上,共享平臺、共享錨泊、共享電纜,是集約化用海、降低浮式能源平臺成本、彌補單一能種發電不穩定的有效路徑。廣州能源所為解決海洋開發過程中綠色能源供給難題,45年來持續開展海洋能利用研究,研發出系列化大型波浪能發電裝置、半潛式波浪能養殖平臺、海洋儀器原位波浪能供電裝備。針對目前深遠海單一能種發電平臺輸出功率波動大、度電成本高等問題,廣州能源所在前期波光互補發電平臺的基礎上,進一步開展海上波風光儲一體化多能互補發電平臺的關鍵技術研究,利用波浪能、漂浮式風電、漂浮式光伏等可再生能源之間的互補特性和儲能系統調控,保障海上平臺綠色電力的穩定輸出。廣州能源所持續深化海洋可再生能源與海上生產結合的重要知識產權布局,“深海多能互補發電生產生活探測綜合平臺”技術獲得多國和地區發明專利授權,為打造海上多能源多產業融合開發新模式、實現海域高效綜合開發提供技術支撐。深海多能互補發電生產生活探測綜合平臺示意圖

2024-07-09

-

華南植物園編撰菊科垂頭菊屬英文專著出版

????近日,中國科學院華南植物園植物分類和系統演化研究組王龍副研究員等合著的垂頭菊屬英文專著《The Sino-Himalayan Endemic Genus Cremanthodium (Asteraceae):Morphology,Karyology,Phylogeny,Taxonomy,and Phytogeography》由科學出版社和法國EDP Sciences出版社聯合出版。????垂頭菊屬隸屬于菊科千里光族,是中國-喜馬拉雅地區的高山特有屬,絕大多數種類生于海拔3000–5000米的高山草甸、高山灌叢和高山流石灘中,僅個別種類的分布海拔可低至2100米。該屬大多數種類頭狀花序單生、下垂,體態優雅、花色艷麗,具有很高的觀賞價值。以往的研究對垂頭菊屬文獻和標本未加全面考證和檢查,且野外考察不足,對該屬許多宏觀和微觀性狀的研究不夠全面和深入,導致屬下分類系統不合理以及物種界定不當,由此可見,該屬還存在諸多分類學問題亟待解決。????針對上述問題,作者團隊在近十年來對垂頭菊屬開展了多學科的綜合研究,在此基礎上,形成了這部垂頭菊屬的世界性專科專屬專著。全書共包括7章、820頁,全面闡述了垂頭菊屬的分類歷史、形態學、細胞學、分子系統學、分類學和植物地理學等方面的內容。在分類處理方面,基于大量的野外居群考察和廣泛的標本檢查,對垂頭菊屬進行了全面的分類學修訂,最終承認該屬80種、9變種;對于每一個種/變種,均提供了完整的異名引證,模式信息及必要的后選模式指定,詳細的分類學評述,完整的標本引證,詳細的形態描述以及物候、生境、地理分布、海拔、詞源、染色體數目和瀕危等級等方面的信息。為了增加本書的科學性和可讀性,所有種/變種還提供了模式照片和地理分布圖,絕大多數種類還配備了精美的野外體態照片及解剖圖片。????植物分類和系統演化研究組長期開展菊科的分類學研究,前期已針對垂頭菊屬發表了一系列學術論文。包含本專著在內,在垂頭菊屬中累計取得的分類學成果包括:發表1個新系、11個新種/變種、3個新組合,處理11個名稱為異名,恢復8個種的種級地位,指定33個名稱的后選模式以及新發現自發表之后122年未曾再現的1個物種。????專著鏈接:https://laboutique.edpsciences.fr/product/1419/9782759829101/the-sino-himalayan-endemic-genus-cremanthodium-asteraceae圖1.專著封面圖2.垂頭菊屬部分種類野外體態圖3.垂頭菊屬所有種、變種海拔信息及代表性生境圖4.條葉垂頭菊野外生境及體態圖5.條葉垂頭菊解剖圖

2024-07-07

-

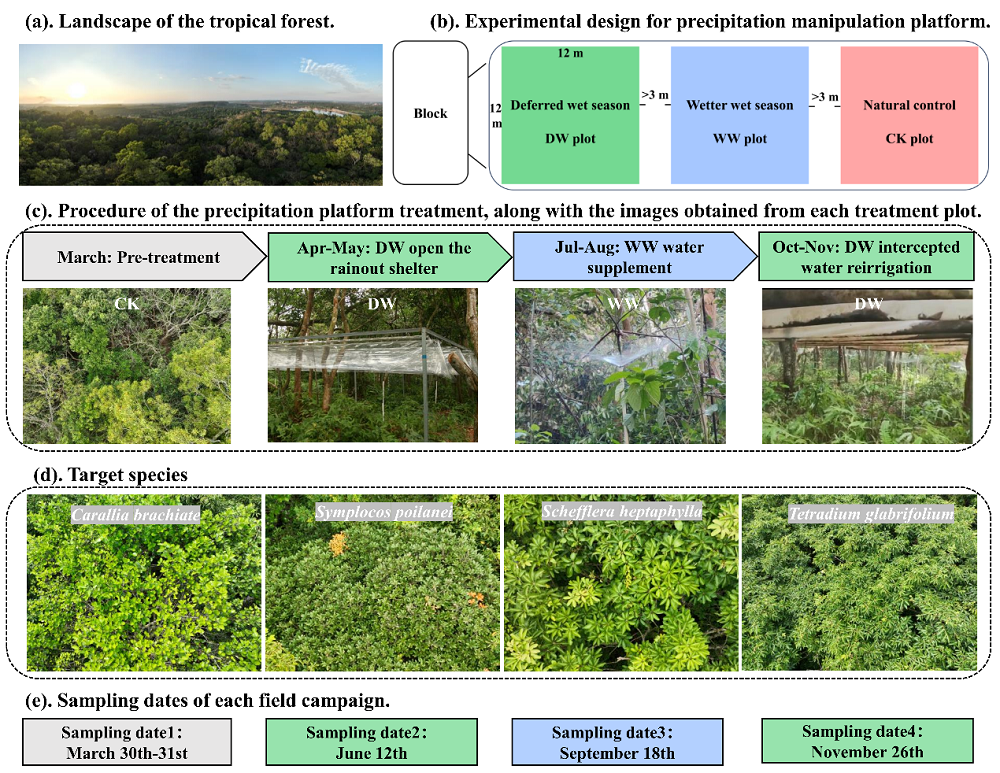

華南植物園揭示熱帶森林樹種響應降水格局變化的水分養分機制

????在全球氣候變化背景下,熱帶森林樹種將遭遇降水格局變化的挑戰,包括雨季的推遲和極端降雨事件,這不僅對土壤水分和養分循環產生影響,還將改變植物的水分和養分的吸收和利用策略。熱帶地區普遍存在的高風化土壤導致磷素匱乏,而降水格局的變化可能進一步加劇這一問題。在這種雙重壓力之下,植物的水分和養分響應機制亟需關注。????中國科學院華南植物園植被與景觀生態學研究組依托小良熱帶海岸生態系統研究站的熱帶次生林“降水格局變化”試驗平臺,以四種優勢樹種竹節樹(Carallia brachiata)、叢花山礬(Symplocos poilanei)、鵝掌柴(Schefflera heptaphylla)以及楝葉吳萸(Tetradium glabrifolium)為研究對象,探究了這些樹種的水分吸收來源,分析了土壤和葉片磷組分在季節性降水處理下的變化,揭示了優勢樹種在降水格局變化處理下的水分和養分的響應機制。????研究結果顯示,在雨季推遲的情況下,樹木明顯增加了對地下水的利用;而在雨季增雨的情況下,樹木則主要從40-60cm深度的土層吸收水分,減少了對0-40cm淺層土壤水分的吸收。此外,土壤磷組分對降水格局變化的響應比土壤總磷含量更為敏感。雨季推遲處理顯著降低了土壤中可利用磷的含量,而雨季增雨處理則提升了土壤pH值和NH4+-N含量。降水格局變化通過影響土壤理化性質和磷組分含量,間接影響了葉片磷組分的重新分配以及光合作用中氮、磷養分的利用效率,這些變化最終影響了植物的光合速率。此外,不同的優勢樹種展現出各自應對環境水分可利用性變化的適應策略。????相關研究成果已近期發表在國際學術期刊Agricultural and Forest Meteorology(《農業與森林氣象學》)和Plant and Soil(《植物與土壤》)上。華南植物園何小芳博士為論文第一作者,王俊研究員等為通訊作者。上述研究得到國家自然科學基金等項目的資助。????論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2024.110138??????????????https://doi.org/10.1007/s11104-024-06774-9圖1.小良站降水格局變化試驗平臺布局及采樣時間圖2.降水格局變化對優勢樹種水分吸收及其生理特征的影響圖3.降水格局變化對土壤和葉片磷組分動態及其特征的影響

2024-07-07

-

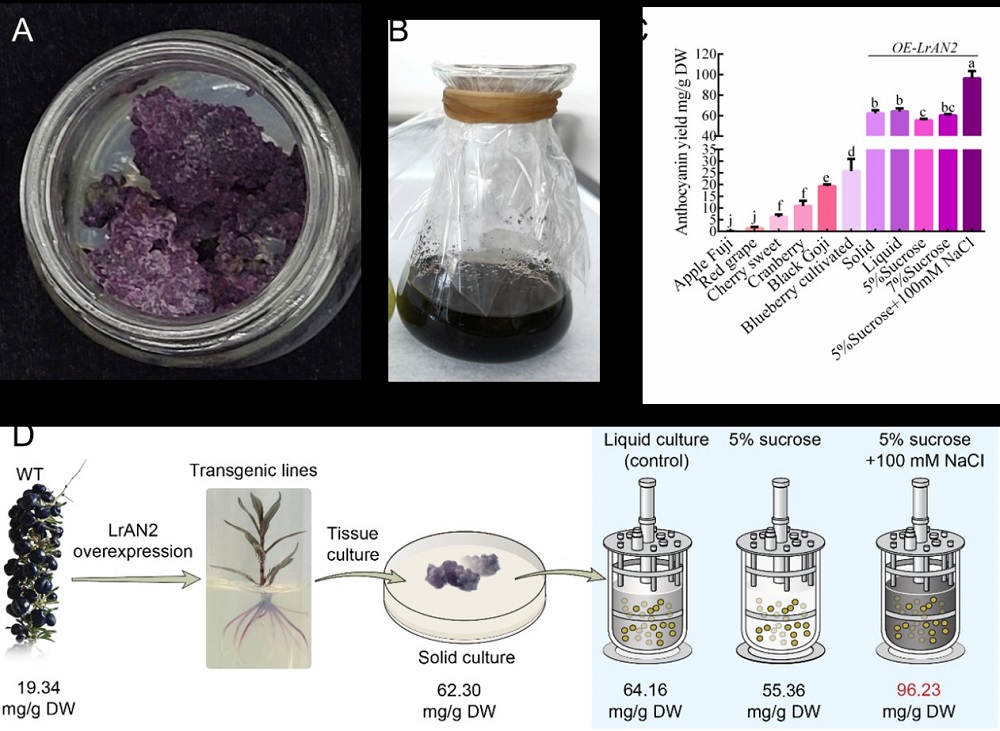

華南植物園在黑果枸杞花青素代謝工程研究取得進展

????植物天然色素——花青素具有顯著的生物活性如延長小鼠壽命。目前,花青素的市場單價為120美元每毫克,據統計2021年的花青素產業年產值已經達到3.87億美元。花青素市場繁榮的背后是高值花青素生物制備的窘迫現狀,傳統方法中,花青素主要來源于植物提取,局限于植物生長季節限制、周期長、含量低、提取工藝繁瑣等;同時,花青素化學全合成成本高、難度大。據悉,國家二級重點保護野生植物黑果枸杞(Lycium ruthenicum)素有“花青素之王”的美譽。如何利用黑果枸杞高效合成積累花青素的調控機制,采用代謝工程等手段高效合成高值花青素滿足市場需求,是緩解野生黑果枸杞資源被過度開發利用的窘境、保護我國西北地區脆弱生態環境的有效策略。????近日,中國科學院華南植物園農業與生物技術中心藥用植物種質創新與利用團隊艾培炎、韋國等科研人員通過多組學聯合分析,挖掘出調控花青素合成積累的核心轉錄因子LrAN2。在前期建立的黑果枸杞高效遺傳轉化體系的基礎上、通過完善愈傷組織誘導、優化懸浮細胞培養體系等一系列措施,取得了懸浮愈傷組織高效合成果實花青素主成分petanin的突破性進展,實現了96.23毫克/克干重的花青素高產。據悉,常見水果果實的花青素含量是0.08—25.77毫克/克干重。該技術體系突破了黑果枸杞生長周期和種植地域的時空限制,實現了細胞工廠條件下的高效合成,為黑果枸杞野生種質資源保護和花青素產業的提質增效提供了技術保障。????另悉,該團隊緊緊圍繞黑果枸杞功能基因挖掘和花青素產業化開發利用的研發目標,挖掘了調控黑果枸杞花青素合成的多個關鍵功能基因(ZL 2022 1 1600244.4、ZL 2023 1 1114899.5),并建立了利用懸浮愈傷組織高效生產黑果枸杞果實花青素的技術體系(ZL 2023 1 0599964.1),為花青素在食品、保健品等領域的開發利用夯實了技術基礎。一直以來,團隊探索珍稀瀕危資源植物保育、功能基因挖掘和高效利用的全鏈條科技創新,為新的歷史機遇下高質量推動華南國家植物園建設貢獻力量。????相關研究結果已近期發表在國際學術期刊Food Frontiers(《食品前沿》)(IF5y=9.4)上。華南植物園艾培炎博后、已畢業碩士研究生韋國為共同第一作者,曾少華研究員、王瑛研究員為共同通訊作者,楊超副研究員、阿彪碩士研究生等團隊成員也參與該項工作。該研究得到國家自然科學基金、中國科學院戰略重點研究計劃、廣東省重點技術研發計劃、華南植物遷地保護與利用重點實驗室、中國科學院青年創新促進會、廣東現代農業產業技術創新團隊專項基金的資助。????論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fft2.440圖. 黑果枸杞花青素植物細胞工廠注:圖1A為過表達LrAN2的轉基因愈傷組織;圖1B為過表達LrAN2的愈傷組織懸浮細胞系;圖1C為懸浮細胞培養條件優化后花青素含量變化;圖1D為黑果枸杞花青素代謝工程合成花青素示意圖。

2024-07-07

-

王健等–Geology:歐亞大陸碰撞期間的碳循環過程

地球內部和表層系統是一個緊密相連的整體,地球內部和表層的物質循環深刻影響了地球各圈層的物質組成、結構和動力學過程,還形成了人類賴以生存的資源能源,同時對地球宜居性有著決定性的作用。歐亞大陸碰撞、青藏高原隆升是新生代以來最顯著的地質構造事件,對全球氣候變化有著至關重要的影響。青藏高原上有廣泛的新生代火山活動,這些火山噴發釋放的大量二氧化碳(CO2)可能是驅動全球氣候變化的關鍵因素。然而,歐亞大陸碰撞期間的深部碳循環過程如何影響火山活動的CO2排放通量,仍有待進一步研究。近日,中國科學院廣州地球化學研究所博士后王健在唐功建研究員和王強研究員的指導下,對青藏高原西昆侖地區的新生代超鉀質火山巖及其所攜帶的地幔包體進行了系統研究。研究發現,該區域地幔包體中含有大量的原生碳酸鹽礦物(如方解石和白云石)及CO2氣泡,證明青藏高原巖石圈地幔極其富碳。結合該區域火山巖的Mg?Zn?Mo同位素組成及地球物理資料,確認這些富碳成分可能直接來自俯沖再循環的印度大陸地殼。研究認為,在長期的歐亞大陸碰撞中,持續俯沖的印度大陸板塊將大量富含碳的沉積物引入到青藏高原的巖石圈地幔中,通過交代反應將碳酸鹽礦物轉變成CO2,并最終影響火山活動的CO2排放通量(圖1)。該研究揭示了歐亞碰撞過程中重要的碳循環機制,對于理解地球深部與表層的物質循環及其與氣候變化之間的關聯有重要啟示。上述研究得到了國家自然科學基金青年基金項目和青藏高原第二次科考等的資助,相關成果發表在國際知名地球科學期刊《Geology》上。圖1:歐亞碰撞中的碳循環過程及估算的碳循環通量論文信息:Wang,J (王健),Sebastian Tappe,Wang,Q (王強),Li,J (李杰),Zou,Z.-Q (鄒宗琪),Tang,G.-J* (唐功建). 2024. Carbon cycling during the India-Asia collision revealed by δ26Mg–δ66Zn–δ98Mo evidence from ultrapotassic volcanoes in NW Tibet: Geology,https://doi.org/10.1130/G52267.1.論文鏈接:https://doi.org/10.1130/G52267.1

2024-06-24

-

![]()

葉豐等-PALO:末次冰消期以來南海北部水體氮循環的演化歷史及其對氣候變化的響應

氮是大多數海洋生態系統浮游植物光合作用最重要的限制性元素之一,其來源與遷移轉化過程在調控海洋初級生產力、生物泵運轉效率和生源要素的生物地球化學過程中扮演著極其關鍵的作用,并和全球氣候變化之間有著密切的聯系。闡明全球變化背景下海洋氮循環的現代過程、重建歷史時期海洋氮循環的演變進程及其對氣候變化的響應是當前海洋生物地球化學和全球變化領域的關鍵問題之一。海洋氮穩定同位素(δ15N)信號包含了關鍵的生物地球化學信息,并且可以通過顆粒物沉降傳遞保存在海洋沉積物中,進而用以反演地質歷史時期海洋生物地球化學循環和海洋環境演變。海洋沉積物中總氮同位素(δ15Nbulk)通常作為海洋上層水體氮循環的替代指標,用于重建與反演過去氮生物地球化學過程。然而,由于受到陸源無機氮(主要為礦物晶格氨)的影響,利用沉積物巖心δ15Nbulk重建陸架邊緣海區氮循環演化歷史往往存在問題。南海是西太平洋最大的邊緣海,其對氣候環境變化的響應十分敏感,同時也是邊緣海氮循環研究的理想場所。盡管一些新型載體(包括浮游有孔蟲、源氨基酸和有機氮)的氮同位素成功揭示了南海溫躍層硝酸鹽氮同位素在軌道尺度上的變化過程,但由于高分辨率沉積記錄的缺乏,目前在亞軌道和千年尺度上南海水體氮循環演變及其主要調控機制仍不清楚。此外,源自西太平洋的黑潮水入侵也在調節現代南海上層水體氮動力學過程中扮演了重要作用,但對于歷史時期其對邊緣海上層水體氮循環的影響及控制機制尚未被充分認識。針對上述科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所穩定同位素地球化學學科組的葉豐副研究員、王利偉博士生、韋剛健研究員等人在剔除沉積物無機氮干擾的基礎上,對南海北部陸坡邊緣區獲取的高分辨率連續沉積物巖芯 (NH07) 樣品進行了有機氮同位素(δ15Norg)分析,同時結合海洋古生產力和陸源輸入等地球化學指標(圖1)重建了末次冰消期以來南海北部水體氮循環的演化歷史,通過與全球海區氮同位素沉積記錄的比較綜合探討了其對氣候環境變化的響應機制。研究結果表明:(1) 在末次冰消期和早全新世,海洋沉積物δ15Norg對不同氣候特征時期(冷期如海因里希1期(HS1)和新仙女木(YD)事件、暖期如博令-阿勒羅德期(B/A)和早全新世(EH))具有顯著的響應特征,南海北部上層水體氮動力過程主要由自東向西傳輸的熱帶東太平洋水體硝酸鹽信號和低海平面時期陸源物質輸入影響,并受到北太平洋中層水形成和東亞冬季風強度的調控;(2) 中全新世以來(MH-LH),南海北部水體氮循環過程逐漸受到不斷增強的海洋固氮作用影響,而固氮作用由厄爾尼諾事件控制的入侵南海的黑潮水強度所調控(圖2)。上述研究結果對于理解全球變化背景下海洋生物地球化學循環演變過程以及預測未來的變化趨勢有著至關重要的意義。圖1 末次冰消期以來南海北部沉積物有機氮同位素組成與海洋生產力及有機碳來源指標隨沉積年代的變化圖2 末次冰消期以來南海北部沉積物有機氮同位素組成與古氣候記錄之間的比較該研究工作獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中科院青年創新促進會等項目的資助,研究成果近期發表于美國地球物理學會(AGU)古海洋學與古氣候學領域權威期刊Paleoceanography and Paleoclimatology上。論文信息:Ye,F.* (葉豐),Wang,L. (王利偉),Wei,G. (韋剛健),Shi,X. (石雪松),& Huang,C. (黃超),2024. Sedimentary organic nitrogen isotopic constraints on the mid-Holocene transition in the nitrogen dynamics of the northern South China Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology,39,e2023PA004819. https://doi.org/10.1029/2023PA004819論文鏈接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023PA004819

2024-06-24

-

曹根深、陳華勇等-G-Cubed:磷灰石微量元素對于造山型金礦床的勘查指示意義

造山型金礦床是指形成于匯聚板塊邊界、在時間和空間上與增生造山或碰撞造山密切相關的、常受韌-脆性斷裂控制,主要呈脈狀和彌散狀礦化的金礦床系列,為全球提供了30%以上的金資源量。盡管造山型金礦床是全球十分重要的金礦床勘查類型,但是由于造山型金礦床可以產出于各個深度、不同的巖性中,使得傳統的勘查方法很難給出穩定的勘查標識,勘查難度較大。磷灰石作為熱液礦床中一種重要的副礦物,其微量元素對于揭示成礦流體物理化學條件和成礦過程有著顯著作用。近些年來,越來越多的研究發現造山型金礦床中磷灰石與金礦化有著密切聯系,然而有關磷灰石是如何形成以及磷灰石的微量元素含量受控于何種因素,目前還缺乏深入的研究,磷灰石能否發展為勘查指示礦物還需要進一步的研究。針對上述科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所曹根深博士生在陳華勇研究員的指導下,從已發表的文獻中匯編了566組造山型金礦床磷灰石的微量元素數據,通過傳統統計分析以及分層聚類法(HCA)、隨機森林(RF)和深層神經網絡(DNN)等機器學習方法,分析了磷灰石微量元素對于造山型金礦化的識別能力,并通過Shapley分析揭示了磷灰石中各種微量元素對于機器學習模型的貢獻度。研究取得的具體認知如下:1)造山型金礦床磷灰石在石英脈和蝕變帶中均有產出,且兩種類型磷灰石的稀土配分模式存在明顯差異,石英脈型以虧損輕稀土元素為主要特征,而蝕變帶型則表現出明顯的負Eu異常(圖1);2)利用分層聚類(HCA)對中心對數比(CLR)轉化后的磷灰石微量元素進行分析,將造山型金礦床磷灰石以4種元素組合分為成5類(圖2),分類結果與實際情況基本吻合;3)隨機森林(RF)和深度學習網絡(DNN)能夠有效地識別出石英脈和蝕變帶中與金礦化相關的磷灰石,表明磷灰石具有發展為勘查指示礦物的潛力,特征值分析結果顯示微量元素Pb對于模型的貢獻度最高,其次為As、U、Eu、Fe、Mn等變價元素;4)Pb的高貢獻度可能為Au是以Pb-(Bi)-Au熔體的形式運移,Pb在磷灰石中的含量同時受到熔體中Pb的含量、流體氧逸度以及硫逸度共同控制,從而表現出對模型較高的貢獻度;5)通過線性判別分析(LDA)給出新的磷灰石微量元素判別圖解,用于判別造山型金礦床石英脈和蝕變帶的含礦性(圖3)。相關成果近期發表于國際地學刊物《Geochemistry,Geophysics,Geosystems》,該項研究成果獲得了國家自然科學基金和科技部重點研發項目等項目的聯合資助。論文信息:Cao,G.S. (曹根深),Chen,H.Y*. (陳華勇),Zhang,Y. (張宇),Sun,W.P. (孫唯品),Zhao,J.F. (趙駿峰),Zhao,H.T. (趙紅濤),Wang,H. (汪浩). 2024. Primary controlling factors of apatite trace element composition and implications for exploration in orogenic gold deposits. Geochemistry,Geophysics,Geosystems,25,e2024GC011574.論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024GC011574圖1 造山型金礦床磷灰石稀土配分模式圖圖2 磷灰石微量元素分層聚類分析結果圖3 線性判別分析(LDA)給出的磷灰石微量元素判別圖解

2024-07-05

-

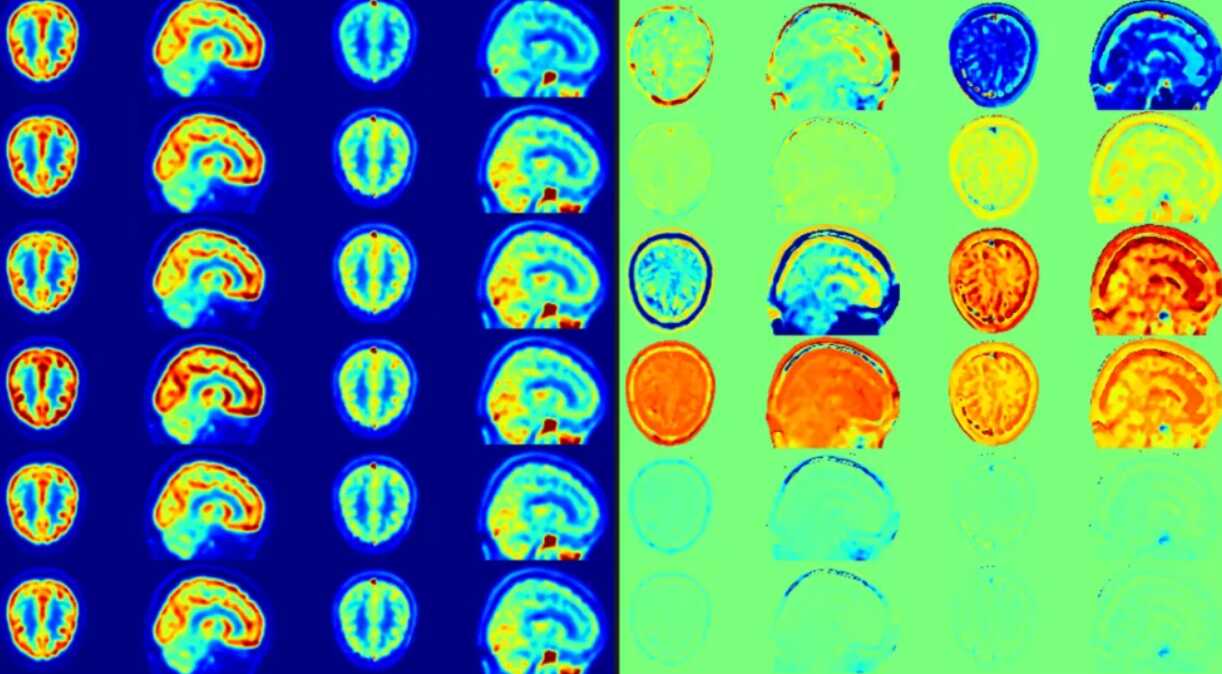

IEEE TMI | 基于深度學習無創獲得血液輸入函數,助力動態腦PET定量成像

全面量化大腦PET圖像,常常需要精確的血流輸入函數。然而傳統方法中,獲取這一函數通常依賴于侵入性且耗時的動脈導管采血,這在臨床實踐中往往難以實現。全面量化大腦PET圖像,常常需要精確的血流輸入函數。然而傳統方法中,獲取這一函數通常依賴于侵入性且耗時的動脈導管采血,這在臨床實踐中往往難以實現。7月2日,中國科學院深圳先進技術研究院(以下簡稱“深圳先進院”)孫濤副研究員課題組與河南省人民醫院王梅云副院長團隊合作,在醫學影像頂級期刊IEEE Transactions on Medical Imaging上發表了題為“Non-Invasive Quantification of the Brain [18F]FDG-PET Using Inferred Blood Input Function Learned?From Total-Body Data With Physical Constraint”的文章。該研究介紹了一種通過訓練全身數據,實現從動態腦PET數據推斷血液輸入函數(IF)的方法。文章上線截圖本研究提出了一種基于深度學習的替代方法,用于估計動態腦FDG掃描的輸入函數(DLIF)。這一標記的輸入函數是通過CT圖像上定義的升主動脈勾畫全身PET數據生成的。在構建深度學習網絡結構方面,該研究采用了長短時記憶(LSTM)網絡與全連接網絡的組合。此外,研究團隊還強調了將動力學建模擬合度納入作為額外物理損失的重要性,這有助于引導模型減少偏差并降低對大量訓練樣本的依賴。為了驗證該方法的有效性,研究團隊使用了一個包含85個全身動態掃描的數據集,包含了來自八個腦區和頸動脈的時間-活動曲線數據。圖1??物理信息驅動的DLIF學習框架圖解與現有方法的比較結果表明,DLIF生成的輸入函數在形狀和幅度上與參考值非常相似。計算得出的所有區域動力學參數Ki(以及K1)與參考值的相關系數分別為0.961和0.913,相對偏差分別為1.68±8.74%和0.37±4.93%。圖2 ?展示兩個個體使用不同方法估計的輸入函數的比較。可以看到,所提出的方法(DLIF)估計的輸入函數相較于其他方法更為接近參考曲線(Reference)。從視覺和定量兩個方面來看,參數圖像也與參考圖像高度吻合(圖3)。這些結果證實了無創且準確地估計血流輸入函數的可行性,該方法適用于常規的短視野或專用腦部掃描PET系統,并且無需進行部分容積校正。通過精準計算獲得的全局灌注、凈流入、凈代謝和其他微觀參數,有助于推動在廣泛的神經和精神疾病中大腦代謝功能的研究,進而輔助制定更有效的治療策略。圖3 展示了使用不同方法估計的輸入函數所計算的K1/Ki圖像(左)。可以觀察到,使用所提出的方法(DLIF)估計的參數圖像與參考圖像最為接近,且誤差值范圍最小(右)。孫濤和王梅云為本研究的共同通訊作者,深圳先進院博士后王振國是第一作者。該研究是研究團隊關于全身PET成像方法與應用的系列研究之一,得到了中國科學院、廣東省重點實驗室、廣東省區域聯合基金、深圳市科創委基礎研究等項目的支持。<!--!doctype-->

2024-07-05

-

Neuron | 朱英杰團隊發現外側隔核腦區調控獎賞和甲基苯丙胺成癮的關鍵機制

7月2日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學創新研究院朱英杰團隊在Neuron期刊上發表了題為“Cellular and circuit architecture of the lateral septum for reward processing”的研究論文。1954年,心理學家Olds和Milner通過大鼠顱內自我刺激實驗(ICSS)發現了大腦的獎賞系統,被視為現代神經科學的重要里程碑之一。該實驗在大鼠的腦中植入電極,當大鼠通過按壓杠桿獲得特定腦區的電刺激時,它們會不懈地按壓杠桿,甚至忽略進食和飲水等基本生理需求,展示了這些腦區與強烈的愉悅感密切相關。其中外側隔核腦區(Lateral septum,LS)是產生獎賞效應最強烈的腦區之一。由于傳統ICSS電刺激技術的限制,該腦區產生獎賞效應的精準細胞來源一直不清楚。7月2日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學創新研究院朱英杰團隊在Neuron期刊上發表了題為“Cellular and circuit architecture of the lateral septum for reward processing”的研究論文。論文詳細描述了外側隔核腦區(LS)的單細胞轉錄圖譜及其主要神經元類型的空間分布,并發現集中在腹側亞區的雌激素1型受體陽性神經元(LSEsr1)通過激活腹側被蓋區(VTA)多巴胺神經元促進獎賞效應且在甲基苯丙胺成癮中發揮重要作用。文章上線截圖朱英杰團隊通過單細胞轉錄組測序和新型空間組學技術(MiP-seq),揭示了LS腦區的轉錄圖譜,鑒定了其主要神經細胞類型及空間分布。研究團隊通過光遺傳技術選擇性地激活LS不同類型神經元,發現LSEsr1神經元通過去抑制(disinhibition)的方式激活VTA的多巴胺神經元,促進了多巴胺在伏隔核(NAc)的釋放,是產生獎賞效應的關鍵細胞類型。VTA-NAc通路是經典獎賞系統的核心,以往研究表明,自然獎賞(如美食和社交)和毒品(甲基苯丙胺等)都可以增加NAc腦區的多巴胺水平。有意思的是,研究團隊發現LS也接收VTA多巴胺神經元投射,并且LS的多巴胺釋放只有在毒品(甲基苯丙胺、阿片等)刺激后才會增加,提示LS的多巴胺釋放更能代表毒品獎賞的特征。與之對應的是,失活LSEsr1神經元可以消除甲基苯丙胺的獎賞效應,而不影響美食和社交獎賞,從而為特異地干預毒品成癮提供了新的環路和細胞靶點。研究示意圖進一步研究發現,長期暴露于甲基苯丙胺后LSEsr1神經元的興奮性增加,其原因是HCN1離子通道的表達發生上調。特異性敲除LSEsr1神經元的HCN1通道,小鼠仍能體驗到甲基苯丙胺的獎賞效應,但其對甲基苯丙胺的行為敏化則被消除。這一結果提示HCN1通道在甲基苯丙胺成癮的發生發展中具有重要作用。考慮到調控LSEsr1神經元不影響自然獎賞,靶向該群神經元和HCN1通道的治療策略有可能是解決毒品成癮的重要方向之一。深圳先進院朱英杰課題組的博士后陳高偉、云南大學博士生賴詩詩為論文的共同第一作者,朱英杰研究員為該論文的通訊作者。研究工作得到畢國強研究員、徐富強研究員、曹罡教授、徐放副研究員等人的技術支持。論文得到了Erwin Neher教授、陳曉科教授和王昆華教授等人的寶貴建議和幫助,在科技創新2030-“腦科學與類腦研究”重大項目等經費的資助下完成。<!--!doctype-->

2024-07-04

中文天堂最新版在线精品|

亚洲精品456在线播放|

国产va精品免费观看|

精品女同一区二区三区免费站|

四虎影视精品永久免费网站|

99视频精品全部免费观看|

精品一区二区三区在线观看

|

av国内精品久久久久影院|

正在播放酒店精品少妇约|

国精产品一品二品国精品69xx|

99久久精品国产亚洲|

久久精品国产第一区二区|

热99re久久免费视精品频软件

|

久久九九国产精品怡红院|

精品视频免费在线|

成人区精品一区二区不卡亚洲|

久久精品国产福利电影网|

精品国产一区二区三区2021|

夜精品a一区二区三区|

国产大片91精品免费观看不卡|

秋霞久久国产精品电影院|

久久久久久青草大香综合精品|

国产精品亚洲一区二区三区|

国产精品久久久久久福利漫画|

久久精品99久久香蕉国产|

99精品国产在热久久|

亚洲精品综合久久|

国产麻豆剧传媒精品国产AV|

中文字幕无码精品亚洲资源网久久

|

最新日韩精品中文字幕|

精品无码久久久久久午夜|

久久97精品久久久久久久不卡|

久久久99精品一区二区|

亚洲А∨精品天堂在线|

日韩精品福利视频一区二区三区|

一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫

|

国产亚洲精品91|

久久久久无码精品国产h动漫|

久久久精品国产sm调教网站|

久久九九精品国产av片国产

|

久久九九青青国产精品|