-

劉蕭冬、王素素等-OG+MPG:烴源巖-油多組分N同位素熱演化規律及古老疊合盆地原油多來源識別應用

高的熱演化程度對生物標志物有較大影響,疊合盆地中古老烴源巖對原油貢獻的識別一直是油氣地球化學面臨的難題。相比之下,總有機質C-S-N同位素組成受熱深化作用影響小,有望成為解決這一技術問題的有效途徑。前人通過大量地質分析和模擬實驗研究已經證明了有機C和S同位素聯用在油-源對比以及原油蝕變等研究中的有效性,但有機N同位素的適用性則關注較少,其有效性值得深入研究。針對上述問題,中國科學院廣州地球化學研究所彭平安院士團隊的博士生劉蕭冬、王素素在賈望魯研究員的指導下,開展了烴源巖的高壓半開放體系模擬實驗研究,揭示了多組分的N含量與同位素組成的熱演化規律,進而通過典型地區的實例研究證明了C-S-N同位素組成在原油多來源判識中的重要價值。圖1. 高壓半開放體系中烴源巖-油多組分的N含量(左)和同位素組成(右)熱模擬實驗研究結果表明(圖1):1)烴源巖總N損失主要發生在干氣及更高的熱成熟階段,除生-排油過程外,N損失還與氮氣的生成-排出和無機氮的排出有關。2)隨熱成熟度增加,烴源巖N同位素組成變化有限(0.5?1.5‰),沉積N同位素組成可以成為古環境研究的有效指標。3)原油的生成和初次運移伴隨一定的N同位素分餾,排出油與烴源巖N同位素組成的可比性可能與烴源巖有機質類型及不同類型N組分的比例有關。使用N同位素進行油-源對比時應謹慎并與其他指標結合使用。圖3. 川西北多套烴源巖-瀝青的有機C-S (a)和C-N (b)同位素組成對比川西北是四川盆地產出多套烴源巖和儲層瀝青(原油)的典型地區,本次研究結果表明(圖2):1)不可溶的固體瀝青和可溶的瀝青與瀝青質的C-S同位素組成具有較好的一致性,能夠將樣品清楚的劃分為四類,主要反映了有機質來源的差異。2)C-S-N同位素組成結合生物標志物組成可以更有效的揭示母源沉積時期的有機質輸入類型和沉積環境特征。3)除了已有研究揭示的晚埃迪卡拉-早寒武世主力烴源巖外,N同位素組成還顯示中二疊統和中泥盆統等關注較少的烴源巖也可能對該地區廣泛分布的低成熟瀝青有重要貢獻。上述研究結果對擴展該區周緣上古生界烴源巖的天然氣勘探具有重要的參考價值。研究成果近期發表在油氣領域主流刊物《Organic Geochemistry》和《Marine and Petroleum Geology》,研究得到國家自然科學基金的資助。論文信息:(1)??? Susu Wang (王素素),Jian Chen (陳鍵),Wanglu Jia (賈望魯)*,Ping’an Peng (彭平安),2024. Multiple isotopes (C-S-N-H) and bound biomarkers in asphaltenes: New constraints on the classification and genesis of reservoir bitumens from the northwestern Sichuan Basin,South China. Organic Geochemistry 193,104807.(2)?? Xiaodong Liu (劉蕭冬),Wanglu Jia (賈望魯)*,Qiang Wang (王強),Jinxiang Wu (吳錦祥),Jian Chen (陳鍵),Ping’an Peng (彭平安),2024. Experimental simulation of thermal evolution of nitrogen content and isotopes in source rocks: Implications for nitrogen cycling characterization and oil-source correlation. Marine and Petroleum Geology 163,106796.論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2024.104807;https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2024.106796

2024-06-25

-

賀依琳等?CG:微生物驅動抗風化稀土磷酸鹽礦物溶解為離子吸附型稀土成礦提供物源

基巖中的原生礦物風化并向環境中釋放稀土元素是形成離子吸附型稀土礦床的先決條件。目前的研究認為離子態稀土主要來源于易風化的含稀土礦物,而抗風化能力較強的含稀土礦物的貢獻常常被忽視。這主要是因為即便在風化殼淺層,仍能觀測到這些礦物的殘留。典型的抗風化稀土磷酸鹽礦物獨居石和磷釔礦在離子吸附型稀土礦床的各類成礦基巖中廣泛存在,且具有極高的稀土富集量(稀土氧化物平均含量約55%-60%)。基于無機條件的礦物溶解反應熱力學計算結果指示著磷釔礦和獨居石在離子吸附型稀土礦床的風化環境中無法被溶解(Li et al.,2022)。然而,近年來越來越多的研究報道了磷釔礦和獨居石的自然風化現象,且這種風化在花崗巖風化殼的弱風化層已經開始發生(Kalintsev et al.,2021)。此外,與原生礦物相比,雖然風化環境中的磷釔礦和獨居石顆粒形態未發生明顯改變,但其中的稀土元素卻顯著虧損(Santana et al. 2015)。上述研究無疑為磷釔礦和獨居石中稀土元素的可遷移性增添了爭議。為此,中國科學院廣州地球化學研究所何宏平研究員團隊基于其前期研究(He et al.,2023)提出“微生物是抗風化稀土磷酸鹽礦物風化的潛在驅動力”的假設并利用離子吸附型稀土礦床風化殼中的野生微生物菌株開展了模擬風化實驗。實驗結果表明,在類天然風化殼條件下,微生物能夠驅動磷釔礦和獨居石的溶解(圖1和2),稀土元素的溶解量被提升約2個數量級,總稀土元素溶解速率約10?13?10?12 mol·m?2·s?1。據估算,獨居石(~10?9 g·m?2·s?1)的溶解速率約比磷釔礦(~10?10 g·m?2·s?1)高1個數量級。此外,結合代謝組學分析和非生物溶解實驗該研究揭示了主要的微生物風化機制包括酸解和絡合作用。微生物分泌的有機酸是重要的風化介質,其中酒石酸具有高效浸取稀土元素的潛能。該研究強調,微生物作用在風化殼表層最為強烈,上部活躍的微生物活動驅動抗風化稀土磷酸鹽礦物磷釔礦和獨居石的風化溶解能夠為風化殼中下部稀土元素的富集提供有效物源。該研究為關于磷釔礦和獨居石風化的模擬預測與實地觀測結果之間的矛盾提供了可能的解釋,并為厘清離子吸附型稀土礦床成礦物質的來源及全面認識稀土元素生物地球化學循環提供了重要啟示。該研究得到國家自然科學基金項目、廣東省科技計劃項和廣州市科技計劃項目的聯合資助。相關成果在線發表于Chemical Geology期刊。論文信息:Yilin He (賀依琳),Lingya Ma (馬靈涯),Xiaoliang Liang (梁曉亮),Xurui Li (李旭銳),Jianxi Zhu (朱建喜),Hongping He (何宏平),2024. Resistant rare earth phosphates as possible sources of environmental dissolved rare earth elements: Insights from experimental bio-weathering of xenotime and monazite. Chemical Geology 661,122186.論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254124002663?參考文獻:He,Y.,Ma,L.,Li,X.,Wang,H.,Liang,X.,Zhu,J.,He,H.,2023. Mobilization and fractionation of rare earth elements during experimental bio-weathering of granites. Geochim. Cosmochim. Acta 343,384-395. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703722006743Kalintsev,A.,Brugger,J.,Etschmann,B.,Ram,R.,2021. An in situ,micro-scale investigation of inorganically and organically driven rare-earth remobilisation during weathering. Mineral. Mag. 85,105-116.Li,M.Y.H.,Kwong,H.T.,Williams-Jones,A.E.,Zhou,M.-F.,2022. The thermodynamics of rare earth element liberation,mobilization and supergene enrichment during groundwater-regolith interaction. Geochim. Cosmochim. Acta. 330,258-277.Santana,I.V.,Wall,F.,Botelho,N.F.,2015. Occurrence and behavior of monazite-(Ce) and xenotime-(Y) in detrital and saprolitic environments related to the Serra Dourada granite,Goiás/Tocantins State,Brazil: Potential for REE deposits. J. Geochem. Explor. 155,1-13.圖1. 不同反應條件下的稀土元素溶解量(Exp-Biow:非緩沖培養基+微生物+礦物;Exp-Control:非緩沖培養基+礦物;Buffered-Biow:緩沖培養基+微生物+礦物;Buffered-Control:緩沖培養基+礦物)。圖2. 反應結束時礦物表面的SEM-EDS分析結果。A-F:附著在礦物表面的微生物及其分泌物和新形成的次生沉淀。G-I:能譜分析結果指示次生沉淀為稀土磷酸鹽。

2024-06-25

-

華南植物園在廣藿香醇合成的分子調控研究取得進展

????廣藿香Pogostemon cablin(Blanco)?Benth是道地“十大廣藥”之一,其味辛、微溫,歸脾、胃、肺經,具有芳香化濁、和中止嘔、發表解暑的功效,用于治療濕濁中阻、脘痞嘔吐、發熱倦怠等病證。廣藿香除了可供藥用外,其揮發性成分廣藿香油還具有重要的商業價值,主要通過對廣藿香干燥的葉片進行蒸餾提取獲得。廣藿香醇是廣藿香油的主要成分,也被認為是廣藿香的主要有效成分。《中華人民共和國藥典》中規定廣藿香中廣藿香油的含量不得少于2.5%,廣藿香醇的含量不得少于0.10%。在所有能生產精油的植物中,廣藿香因其獨特的香味以及生物活性而在全球市場上具有巨大的商業潛力。因此,提高廣藿香中廣藿香醇的含量具有重要的應用價值和經濟價值。????中國科學院華南植物園農生中心李儉等科研人員通過對廣藿香外施水楊酸,發現葉片中廣藿香醇的含量顯著增加。對水楊酸處理的葉片進行轉錄組測序分析,篩選得到表達量顯著上調的轉錄因子PatWRKY71。通過酵母單雜與雙熒光素酶實驗證明PatWRKY71直接靶向廣藿香醇合成酶PatPTS的啟動子,上調該基因表達。利用病毒介導的基因沉默(VIGS)系統在廣藿香葉片上沉默PatWRKY71,可以顯著降低葉片中廣藿香醇的含量。將PatWRKY71在擬南芥中過表達,導致轉基因株系對外源非生物脅迫敏感,并增加了活性氧的含量及相關基因表達。該研究鑒定了一個新的調控廣藿香醇生物合成的轉錄因子,并探究了該轉錄因子在非生物脅迫應答反應中的功能,為廣藿香分子育種提供理論依據。????研究結果已于2024年1月2日發表在國際學術期刊BMC Plant Biology上。華南植物園陳煥鏞副研究員李儉為論文第一作者,夏快飛研究員與為廣東藥科大學何夢玲教授為論文共同通訊作者。該研究得到國家自然科學基金等的資助。文章鏈接:DOI: 10.1186/s12870-023-04660-7圖. A-B:PatWRKY71結合在PatPTS啟動子上并上調其表達。C-D:過表達PatWRKY71增強了植株對非生物脅迫的敏感性。

2024-07-03

-

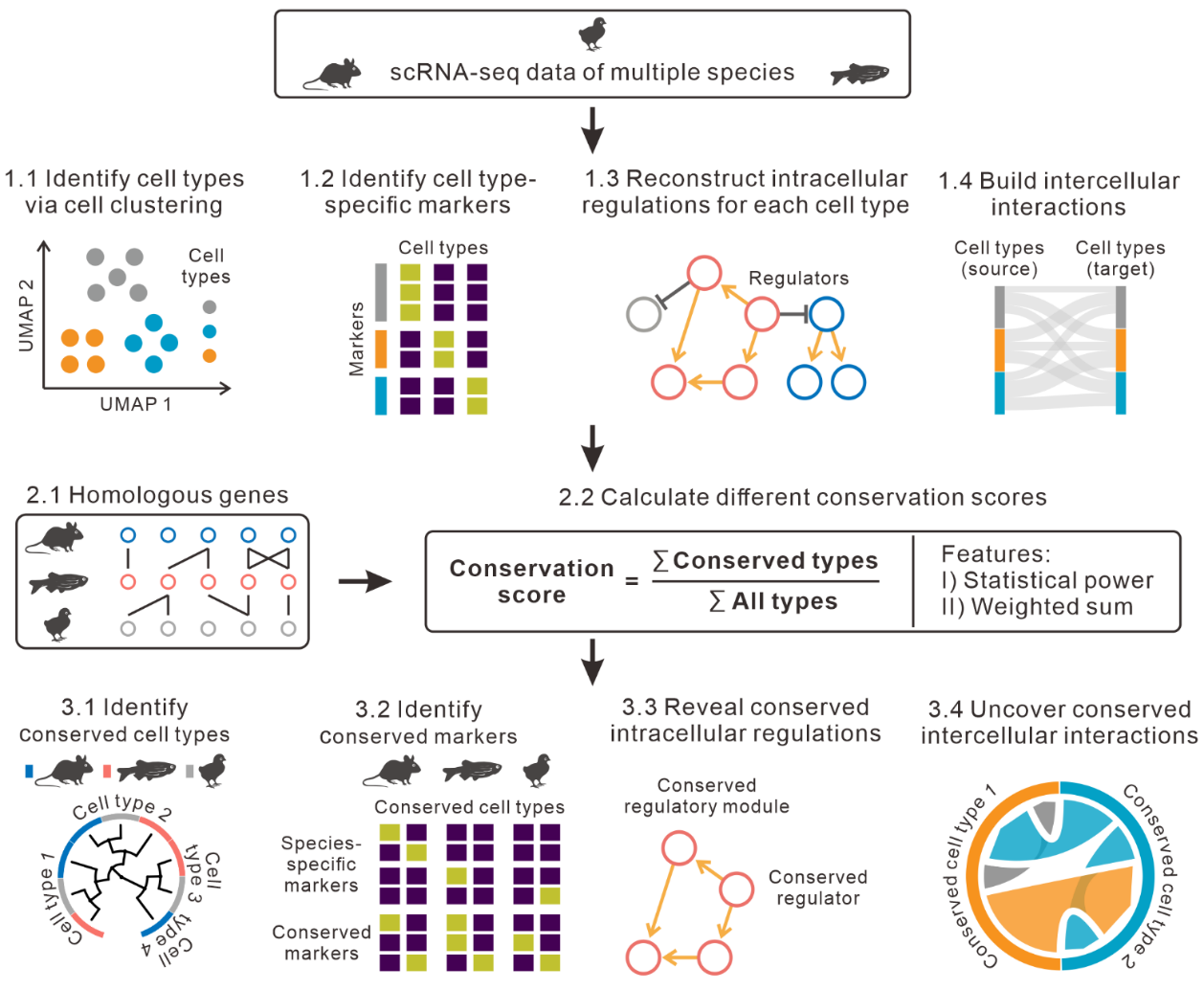

廣州健康院開發跨物種單細胞組學數據分析的新工具CACIMAR

近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院王杰課題組開發了新的計算工具CACIMAR(Cross-species Analysis of Cell Identities, Markers, Regulations),用于分析跨物種單細胞轉錄組測序數據(scRNA-seq),揭示物種間細胞類型、標志基因、細胞內調控以及細胞間相互作用的進化保守性。近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院王杰課題組開發了新的計算工具CACIMAR(Cross-species Analysis of Cell Identities,Markers,Regulations),用于分析跨物種單細胞轉錄組測序數據(scRNA-seq),揭示物種間細胞類型、標志基因、細胞內調控以及細胞間相互作用的進化保守性。相關成果以“CACIMAR: cross-species analysis of cell identities,markers,regulations,and interactions using single-cell RNA sequencing data”為題目發表在學術期刊Briefings in Bioinformatics上。物種不僅在基因層面,也在細胞類型、基因表達、基因調控、細胞間相互作用等方面顯示出進化保守性。單細胞轉錄組測序技術已廣泛用于不同物種的單細胞表達研究,為在細胞類型水平研究物種的進化保守性提供了新機會。已有的算法能通過分析跨物種單細胞轉錄組數據識別進化保守的細胞類型,如Seurat和SAMap等。但是,這些方法主要通過跨物種的單細胞聚類確定保守細胞類型,其準確性在很大程度上取決于跨物種批次效應校正的能力。這些軟件對進化距離較遠物種進行聚類分析,仍存在明顯不足。此外,目前仍沒有方法能確定細胞間相互作用的進化保守性。針對以上問題,我院王杰課題組開發了新的R軟件包CACIMAR,用于分析跨物種的單細胞轉錄組數據。CACIMAR的保守性分析主要包含三個步驟(圖1)。第一步,CACIMAR基于每個物種內的單細胞聚類結果確定每個物種的細胞類型、標志基因、細胞內調控和細胞間相互作用。該策略不用進行跨物種的單細胞聚類,有效避免了跨物種的批次效應。第二步,基于標志基因的統計值(statistical power)和物種同源性(homolog),CACIMAR計算細胞類型的保守性分值。此外,CACIMAR還建立了特征加權和的模型(weighted sum?model),分別計算細胞內調控網絡的保守性分值和細胞間相互作用的保守性分值。最后一步,基于計算的不同保守性分值分別確定跨物種保守或特異的細胞類型、細胞內調控和細胞間相互作用。該研究將CACIMAR應用于小鼠、斑馬魚和小雞的視網膜損傷再生的公共單細胞轉錄組數據中,有效地確定了小鼠、斑馬魚和小雞視網膜中保守的細胞類型、標志基因、細胞內調控和細胞間相互作用。總體上,CACIMAR提供了一種新的算法,能克服現有跨物種單細胞轉錄組數據分析的挑戰,特別是在識別跨物種保守和特異的細胞類型、基因調控以及細胞間相互作用方面。通過該算法,研究人員能深入地分析不同物種的細胞和分子水平的進化保守性,為理解物種進化的機制提供了新的視角。廣州健康院的王杰研究員和徐雪麗助理研究員為本論文的共同通訊作者,蔣俊堯和李金連為論文的共同第一作者。該研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣東省自然科學基金等項目的資助。論文鏈接圖1?CACIMAR進行跨物種單細胞轉錄組數據分析示意圖

2024-07-02

-

姚紅杰課題組揭示染色質結構蛋白CTCF-R567W點突變導致神經發育障礙的分子機制

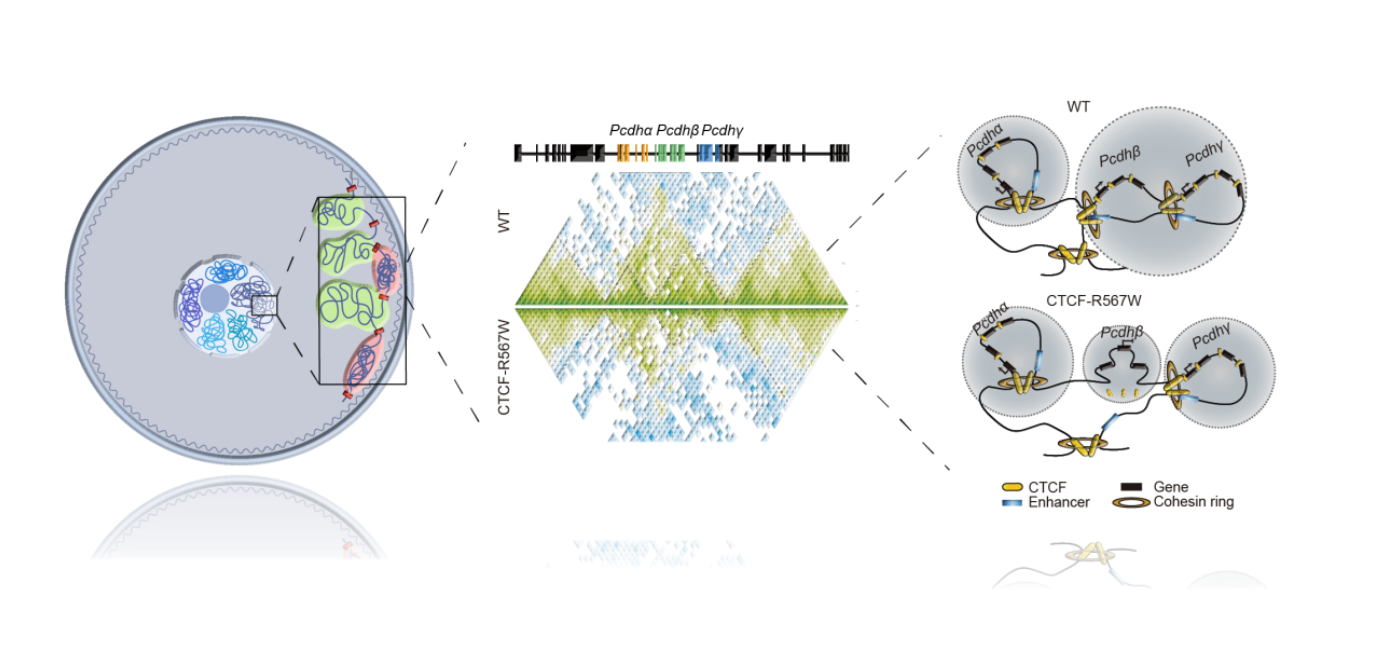

2024年7月1日,姚紅杰研究團隊在Nature communications(《自然通訊》)期刊上發表了題為CTCF mutation at R567 causes developmental disorders via 3D genome rearrangement and abnormal neurodevelopment的研究論文。真核生物的基因組DNA以復雜而有序的層級結構折疊于細胞核中,包括:遠距離染色質環、拓撲相關結構域(TAD)、染色質區室和染色質疆域等。這些染色質高級結構的動態變化與細胞命運決定以及疾病的發生發展密切相關。CCCTC結合因子(簡稱CTCF)最初被報道作為絕緣子結合蛋白發揮作用。另外,CTCF作為染色質架構蛋白在調節染色質高級結構中同樣發揮重要的功能。姚紅杰課題組前期在CTCF的分子生物學功能研究方面取得了一系列進展,包括篩選CTCF的共定位因子、鑒定CTCF可變剪切體并解析其分子細胞功能、CTCF調控染色質絕緣和染色質開放協同調控體細胞重編程為誘導多能干細胞等。此外,臨床研究發現CTCF基因突變與多種發育障礙疾病相關,如智力發育遲緩、自閉癥譜系障礙和先天性心臟病等。CTCF精氨酸567突變為色氨酸(R567W)的臨床表現為智力障礙、喂養困難,并伴隨自閉癥樣等特征。然而,CTCF?R567W突變導致這些復雜發育異常的分子機制仍不清楚。2024年7月1日,姚紅杰研究團隊在Nature communications(《自然通訊》)期刊上發表了題為CTCF mutation at R567 causes developmental disorders via 3D genome rearrangement and abnormal neurodevelopment的研究論文。該研究綜合運用小鼠模型和人源類器官模型,揭示了染色質架構蛋白CTCF的R567W點突變通過調控CTCF在染色質上的結合和局部三維基因組結構,進而導致神經發育障礙的分子機制。這一發現為理解CTCF突變導致臨床發育疾病提供了重要見解。研究團隊首先在小鼠模型中引入CTCF-R567W點突變,以模擬其對發育的影響。結果顯示,CTCF-R567W雜合突變小鼠除了幼年時期的瘦小表型外,與野生型小鼠相比沒有明顯異常,未能很好地模擬臨床雜合病例的神經發育障礙行為表型;而攜帶純合CTCF-R567W突變的小鼠在出生30分鐘內死亡,并表現出大腦、心肺組織的發育異常。研究團隊對純合突變小鼠進行深入研究,發現純合突變導致神經發育和突觸通路紊亂,并揭示純合突變導致神經祖細胞和放射狀膠質細胞等干性細胞過早耗竭,而抑制性GABA能神經元加速發育。研究團隊同時將CTCF-R567W突變引入人胚胎干細胞(hESCs)中,并構建了大腦皮質類器官模型。研究人員發現攜帶雜合突變的類器官在分化早期表現出神經祖細胞減少和GABA能神經元增加,具有與小鼠模型類似的神經發育失衡現象。這一發現與近期在多個自閉癥風險基因的皮質類器官研究中的報道結果相一致,表明CTCF突變可能與自閉癥風險因子通過共享的細胞發育通路誘發神經發育障礙。在分子機制層面上,該研究團隊發現CTCF-R567W突變減弱了CTCF在染色質上部分位點的結合(尤其是在具有上游結合基序特征的位點)。這種結合減弱進一步導致了局部染色質結構重組(特別是在對神經元身份識別和神經回路組裝至關重要的成簇原鈣黏蛋白(cPcdh)基因座)。該基因座由Pcdhα、Pcdhβ和Pcdhγ三個基因簇構成。CTCF-R567W突變主要導致Pcdhβ基因簇多個基因啟動子上的CTCF結合減弱,并通過降低遠距離啟動子與增強子相互作用進而改變了cPcdh基因座的染色質高級結構,使該基因座TAD結構發生分裂,同時伴隨著Pcdhβ基因的全局性表達下調,而這些基因的表達異常與神經發育及功能受損密切相關。該研究闡明了CTCF-R567W突變的作用機制,揭示了CTCF-R567W突變與人類神經發育障礙之間的聯系,對理解CTCF突變調節發育障礙的發病機制具有重要意義,并為進一步探索基于三維染色質結構調控的干預方法奠定了基礎。中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院為該論文第一完成單位。廣州國家實驗室姚紅杰研究員為該論文通訊作者。中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院博士后章杰博士、廣州實驗室副研究員胡功成博士、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院博士生盧玉麗和山西農業大學博士生任華偉為該論文共同第一作者。該研究工作得到了來自廣州國家實驗室苗智超研究員、張煒研究員、馬寧研究員、劉會生研究員,暨南大學曲宜波教授,安徽醫科大學王華教授和張玲玲教授,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院潘光錦研究員以及山西農業大學王海東教授的大力幫助。該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助。論文鏈接揭示染色質結構蛋白CTCF-R567W點突變導致神經發育障礙的分子機制

2024-07-02

-

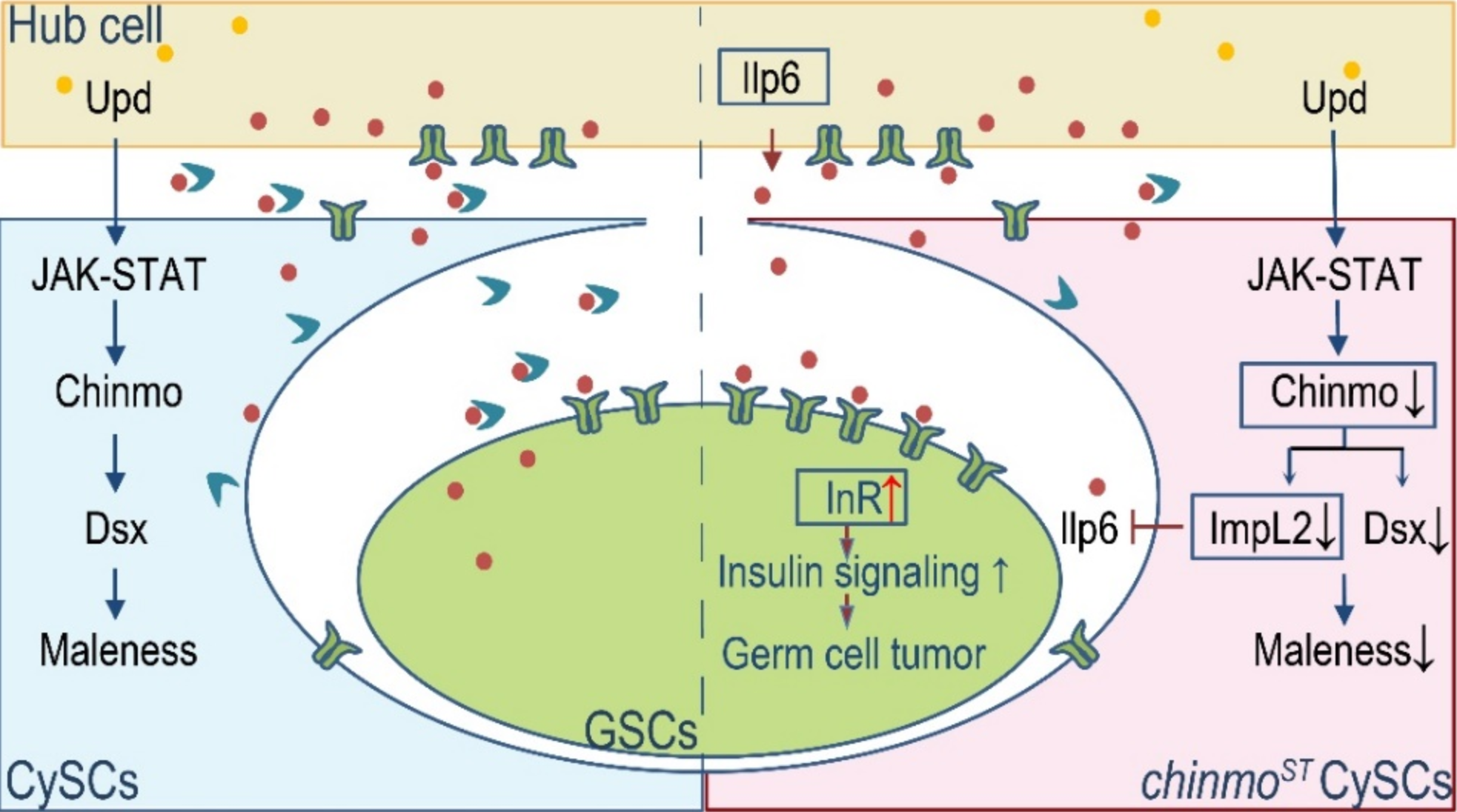

National Science Review | 馬晴/徐錦團隊 非編碼突變引起干細胞性別轉換,擾亂體細胞-生殖細胞間通訊穩態

該研究在單細胞水平解析了“性別開關”Chinmo的非編碼突變導致的果蠅精巢體干細胞雌性化的分子特征,揭示了體細胞-生殖細胞間通訊異常導致生殖細胞性別紊亂和腫瘤化的信號傳導機制。該研究強調了干細胞性別不穩定性作為導致生殖系統腫瘤發生的新機制的潛在重要性,并為理解腫瘤發生和不孕癥背后的復雜機制提供了新見解。很多疾病的發生發展呈現性別偏好性(Sex bias),但機制尚不清楚,前期研究表明干細胞的性別維持和紊亂可能是疾病性別偏好的新機制。干細胞如何協調胞內外信號以維持性別特征從而保持組織穩態是關鍵問題。盡管目前對性別決定機制以及胚胎發育期間體細胞的性別對生殖細胞的影響已有廣泛報道,但成年期干細胞性別身份維持的分子機制以及體細胞與生殖細胞之間的相關信號在很大程度上仍未被探索。2024年6月22日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所、深圳合成生物學創新研究院馬晴課題組和中山大學生命科學院徐錦課題組在National Science Review雜志在線發表了題為Soma-Germline Communication Drives Sex Maintenance in the Drosophila?Testis的最新研究成果。 ?文章上線截圖,鏈接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwae215 ?該研究利用果蠅精巢干細胞性別轉變導致的雄性特異的生殖系統腫瘤模型,聯合應用scRNA-Seq和CUT&Tag技術表明了成年果蠅體干細胞(Somatic cyst stem cells,CySCs)的性別維持(Sex maintenance)通過Chinmo蛋白的非編碼突變介導的保守性別決定信號通路(Sex determination pathway)和胰島素信號通路(Insulin signaling pathway)調控。該研究在單細胞水平解析了“性別開關”Chinmo的非編碼突變導致的果蠅精巢體干細胞雌性化的分子特征,揭示了體細胞-生殖細胞間通訊異常導致生殖細胞性別紊亂和腫瘤化的信號傳導機制。該研究強調了干細胞性別不穩定性作為導致生殖系統腫瘤發生的新機制的潛在重要性,并為理解腫瘤發生和不孕癥背后的復雜機制提供了新見解。 ?圖1:"性別開關"Chinmo受JAK-STAT信號通路的調控,直接作用于雄性性別決定因子DsxM(果蠅中與哺乳動物性別決定因子DMRT1同源的基因)和胰島素信號通路因子,以維持CySC譜系的雄性身份并促進正常的精子發生。在許多生物中,細胞性別身份在胚胎發育期間就已建立且在過去認為其性別是不可改變的,但最近的研究發現成年性腺中體干細胞的性別也可以發生轉變,這表明體細胞的性別身份在成年期或出生后是需要維持的。那么成年期的(干)細胞是如何維持其性別身份,以及體細胞與生殖細胞之間是如何相互作用以維持正常的配子發生呢? 作者前期報道了一種果蠅精巢突變表型,其體干細胞在成年期發生性別轉變,為研究體細胞的性別維持以及體細胞-生殖細胞間通訊提供了一個合適的模型。作者前期發現JAK-STAT信號通路的關鍵效應因子和“性別開關”Chronologically inappropriate morphogenesis (Chinmo)的非編碼突變(chinmoSex Transformation,chinmoST)誘導了CySCs的性別逆轉進而導致雄性偏好的腫瘤發生。由于只有少量性別特異性體細胞標記物,無法全面解析隨時序發生轉分化的體干細胞的譜系軌跡以及不同體細胞和生殖細胞的分子特征。此外,Chinmo誘導的“性別轉變”體干細胞與本應“雄性”的生殖細胞之間的信號通訊又是否發生了變化呢? ?圖2:野生型精巢、chinmoST突變型精巢和野生型卵巢示意圖,以及野生型和chinmoST突變型精巢染色圖圍繞上述問題,作者對成年果蠅的多個發育時段的精巢進行了單細胞RNA測序(scRNA-seq)來表征野生型和chinmoST突變精巢的轉錄組圖譜。作者鑒定了chinmoST特有的細胞群體,并檢測到了與表型相對應的轉錄組變化。通過比較分析野生型和chinmoST突變精巢之間的細胞間通訊網絡(Cell-cell communication network),發現包括胰島素信號通路在內的幾個體細胞-生殖細胞間信號通路在chinmoST突變精巢中發生了紊亂,其中胰島素信號通路從雌性化的CySCs到生殖細胞干細胞(GSCs)之間的信號傳導顯著增強。Chinmo CUT&Tag(Cleavage Under Targets and Tagmentation)檢測分析揭示了Chinmo直接調控兩個雄性性別決定因子,doublesex(dsx)和fruitless(fru),以及胰島素信號通路的調控因子。進一步的果蠅遺傳實驗確認了在chinmoST突變精巢中觀察到的配子發生障礙的部分原因是由于胰島素通路信號的失調。總之,研究表明體細胞維持性別是通過Chinmo介導的保守性別決定通路和胰島素信號通路共同促進了正常的配子發生。 ?圖3:成年果蠅精巢單細胞數據圖,精巢細胞間的信號傳導,以及Chinmo靶基因示例 ?這一發現為體干細胞性別維持和單細胞水平上的體細胞-生殖細胞通訊的復雜機制提供了新的見解,為理解不孕癥背后的復雜機制提供了新的視角,強調了干細胞性別維持的不穩定性與睪丸腫瘤發生、生育能力受損之間的直接聯系。另外,作者前期還發現“性別開關”Chinmo能被一些非編碼元件調節,在果蠅生殖干細胞中心行使調控干細胞性別和生殖系統腫瘤發生的功能,這也暗示著非編碼調控在干細胞性別維持和性別偏好疾病發生過程中的重要作用。更為重要的是,許多疾病的發生發展具有明顯的性別偏向性,如自身免疫疾病、神經系統疾病、心血管疾病、感染類疾病(包括新冠肺炎COVID-19),甚至多種癌癥。傳統的疾病治療手段往往忽略了性別因素,有時會導致疾病治療效果表現出性別差異性響應。全面解析干細胞性別維持的分子機制及其介導的細胞間相互作用有望為性別偏好的疾病防治提供新的靶點。 ?中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所研究員馬晴和中山大學生命科學院教授徐錦為本文的共同通訊作者。中國科學院深圳先進技術研究院助理研究員張睿,研究助理施佩瑜(原中山大學碩士研究生)為共同第一作者。本工作獲得了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金、廣東省合成基因組學重點實驗室、深圳市合成基因組學重點實驗室等多個項目的經費支持。<!--!doctype-->

2024-06-28

-

Cell Death & Disease丨陳宇/陳岳文團隊發現神經核仁應激發生機制

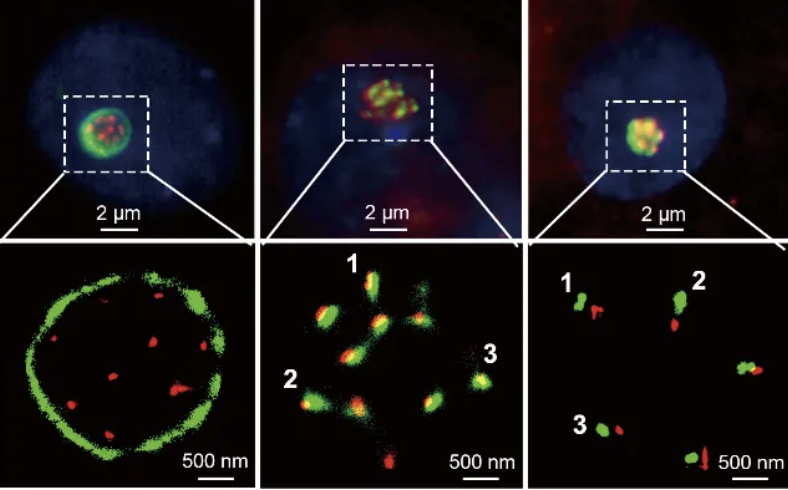

研究團隊發現一種新的核仁組分coronin 2B,參與調控核糖體DNA(rDNA)的轉錄以及核仁應激發生過程。細胞核的核仁是真核生物中核糖體生成的主要場所,核糖體是蛋白質合成的機器。核仁能夠快速調整自身結構和功能,以調節細胞內核糖體的數量,從而滿足不同生命活動對蛋白質合成的需求。近年來,越來越多的研究表明,核仁是一種能夠快速響應外界環境變化的高敏感細胞器。在缺氧、饑餓、氧化應激、紫外輻射、熱激等外界應激條件下,核仁會發生形態和功能的退化,并釋放大量的核糖體蛋白。這些游離的核糖體蛋白會嚴重干擾一些細胞核內的信號轉導途徑,導致細胞周期阻滯、凋亡等應激反應。核仁功能紊亂也常見于許多神經退行性疾病中,如阿爾茨海默癥(AD)、帕金森癥(PD)、肌萎縮側索硬化癥(ALS)、前額葉癡呆(FTD)等。這些退行性疾病嚴重威脅到全球數十億老齡人口的健康。然而,核仁應激如何通過分子機制造成神經細胞損傷,目前尚不完全清楚。文章上線截圖6月27日,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研所/深港腦科學創新研究院陳宇/陳岳文課題組在Cell Death & Disease上在線發表了題為“Coronin 2B deficiency induces nucleolar stress and neuronal apoptosis”的研究論文。研究團隊發現一種新的核仁組分coronin 2B,參與調控核糖體DNA(rDNA)的轉錄以及核仁應激發生過程。在本項研究中,研究人員采用超分辨率單分子熒光顯微成像技術,分析coronin 2B蛋白在神經元核仁中的定位情況,發現其主要富集在核仁的致密纖維組分(DFC),與調控rDNA轉錄的蛋白Upstream binding factor(UBF)共定位(圖1)。圖1. 超高分辨率顯微成像分析coronin 2B與核仁不同組分的共定位情況隨后,研究團隊進一步發現coronin 2B能夠通過與UBF結合來調控rDNA轉錄起始復合物的組裝。在coronin 2B缺陷的情況下,UBF與rDNA轉錄起始復合物的組分以及rDNA啟動子區域的結合能力明顯減弱,阻礙了rDNA轉錄起始復合物的組裝,進而抑制rDNA轉錄水平,引發神經元的核仁應激反應(圖2)。圖2. Coronin 2B結合于UBF,調控rDNA轉錄起始復合物的組裝最后,研究人員發現,coronin 2B缺失引發的核仁應激反應,會抑制p53蛋白的降解,從而導致細胞核內p53的過過度積累與激活,啟動細胞凋亡程序,引發神經元的死亡(圖3)。圖3. 敲減coronin 2B導致神經元內p53蛋白過渡積累與激活,啟動細胞凋亡綜上所述,本項研究發現了一種維持神經元存活的關鍵核仁組分coronin 2B,解析了其參與調控rDNA轉錄以及核仁應激發生的分子機理(圖4),為探究神經系統核仁應激發生的分子機制及其引發神經退化的機理提供新的線索。本研究不僅增進了人們對rDNA轉錄調控機制的理解,也將有助于發展基于核仁應激調控的新型神經退行病變干預策略。圖4. Coronin 2B調控神經元核仁應激反應的分子機制示意圖中國科學院深圳先進技術研究院陳宇研究員、陳岳文副研究員為該論文的共同通訊作者,助理研究員吳紅姣為論文第一作者。中國科學院深圳先進技術研究院為第一通訊單位。本研究受到國家自然科學基金委(NSFC)-香港RGC聯合基金、廣東省粵深聯合基金團隊項目以及深圳市科創委重點項目等研究計劃的資助。<!--!doctype-->

2024-07-02

-

紅頭羊新品種培育工作取得階段性研究進展

6月27日,中國科學院A類先導專項創建生態草牧業科技體系在呼倫貝爾農墾集團呼倫貝爾羊種羊場召開了紅頭羊新品種群鑒定會,對由呼倫貝爾農墾集團與中國科學院等相關單位共同培育的紅頭羊新品種群進行評審鑒定。6月27日,中國科學院A類先導專項“創建生態草牧業科技體系”在呼倫貝爾農墾集團呼倫貝爾羊種羊場召開了紅頭羊新品種群鑒定會,對由呼倫貝爾農墾集團與中國科學院等相關單位共同培育的紅頭羊新品種群進行評審鑒定。呼倫貝爾農墾集團公司黨委委員、董事牟春雨,集團公司畜牧林草部和哈達圖農牧場公司有關負責同志及相關技術人員,內蒙古自治區農牧業技術推廣中心農墾經濟發展處有關領導,以及中國科學院亞熱帶農業生態所譚支良研究員和生態草牧業科技生態草牧業團隊成員參加了鑒定會。會議邀請內蒙古農業大學教授、國家畜禽遺傳資源委員會羊專業委員會委員張燕軍,內蒙古自治區農牧業科學院研究員、國家肉羊產業技術體系首席科學家金海,內蒙古自治區農牧業科學院榮威恒研究員,華中農業大學教授、國家肉羊體系育種功能研究室主任姜勛平等5位專家組成鑒定專家組。中國科學院亞熱帶農業生態研究所賀志雄研究員代表項目團隊,從八個方面對紅頭羊新品種群的育種技術工作進行了匯報。鑒定專家通過現場考察、查閱資料、聽取匯報和質詢,一致認為紅頭羊新品種群具備新品種培育的基礎,并從提高生長性能和繁殖性能,擴大種群數量方面為后期的品種培育提出建議。紅頭羊新品種群是近年來呼倫貝爾農墾集團與中國科學院草牧業團隊經多年連續培育形成的紅頭、體格大、外貌特征一致、生長發育快、生產性能好的新品種群,目前已組建形成存欄3000余只規模的群體。該新品種群的建立為呼倫貝爾肉羊良種繁育體系建設提供有力保障。現場鑒定?技術匯報與專家質詢

2024-07-01

-

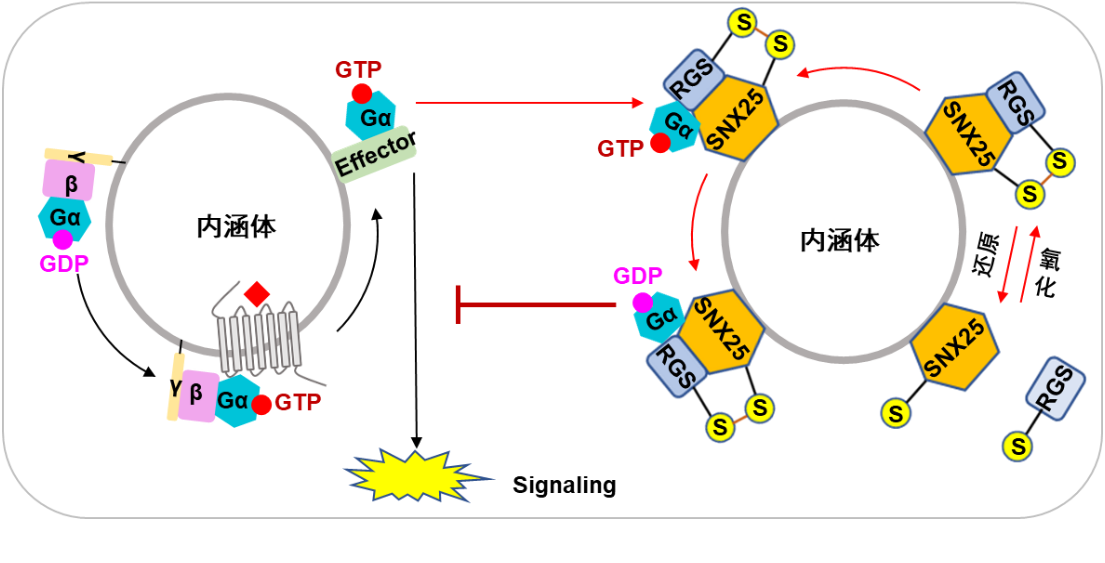

廣州健康院發現內涵體上GPCR-G蛋白信號轉導的分子調控新機制

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究團隊揭示了分選轉運蛋白SNX25通過氧化還原依賴的方式調控內涵體GPCR-G蛋白信號轉導的分子機制。相關研究以“Redox-Modulated SNX25 as a Novel Regulator of GPCR-G Protein Signaling from Endosomes”為題在線發表于氧化還原領域權威期刊Redox Biology.中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究團隊揭示了分選轉運蛋白SNX25通過氧化還原依賴的方式調控內涵體GPCR-G蛋白信號轉導的分子機制。相關研究以“Redox-Modulated SNX25 as a Novel Regulator of GPCR-G Protein Signaling from Endosomes”為題在線發表于氧化還原領域權威期刊Redox Biology.最近十幾年來,越來越多的研究表明,GPCR與G蛋白偶聯的信號轉導不僅可以發生在細胞質膜上,也可以發生在細胞內的內涵體上。內涵體上GPCR-G信號轉導與癌癥、骨骼發育、神經興奮和糖尿病等生理和病理過程密切相關。RGS蛋白(G蛋白信號轉導調節因子)能激活Gα亞基的GTP水解酶活性,促進Gα亞基的失活,從而終止G蛋白信號轉導。 RGS蛋白對質膜上GPCR-G蛋白信號轉導的調控作用被廣泛報道。但內涵體上GPCR-G蛋白信號轉導的調控機制,尤其是內涵體上G蛋白信號終止的分子機制,仍有待進一步研究。研究團隊利用免疫沉淀-質譜聯用技術和熒光共定位等實驗方法,發現SNX25的PX結構域能結合一些經典的RGS蛋白,包括RGS2、RGS4、RGS8和RGS17。通過結構生物學和細胞生物學實驗,研究團隊發現SNX25與RGS蛋白的相互作用主要依賴SNX25-PX結構域中C566與RGS蛋白N端半胱氨酸形成的分子間二硫鍵,且該相互作用受氧化還原的調控。通過熒光共定位實驗,團隊進一步發現PXA和PXC結構域可以介導SNX25靶向內涵體。通過招募經典RGS蛋白到內涵體,SNX25可以促進內涵體上Gαi/q蛋白的失活,最終抑制內涵體上GPCR-Gi/q偶聯的信號轉導(圖1)。此外,團隊還發現SNX25/RGS復合物不僅可以結合激活型Gi/q?(GTP結合態),也可以結合失活型Gi/q?(GDP結合態)。通過將失活型Gi/q?募集到內涵體上, SNX25/RGS蛋白復合物還可以抑制質膜上GPCR- Gi/q信號轉導。廣州健康院博士后張玉龍和碩士研究生余致君為共同第一作者,徐進新研究員和劉勁松客座研究員為共同通訊作者。該研究獲得了國家自然科學基金面上項目和呼吸疾病全國重點實驗室自主課題等項目的支持。論文鏈接圖1 SNX25調控GPCR-G蛋白信號轉導的分子機制

2024-06-25

-

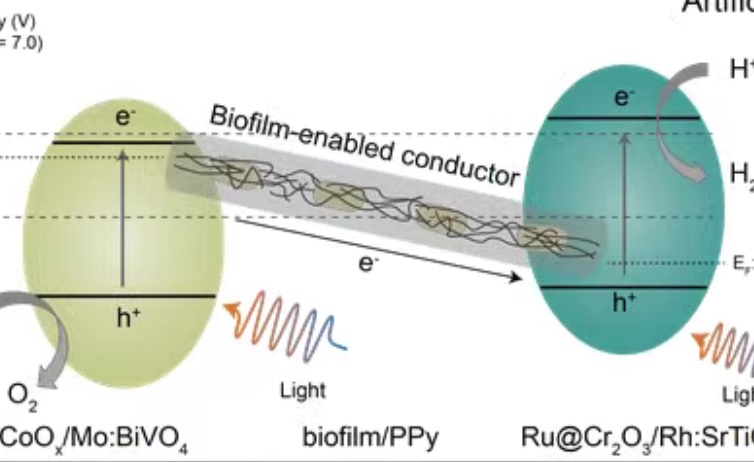

新型半人工光合涂層材料有望應用新能源領域

大自然中的植物樹葉能通過光合作用將光能轉化為化學能,釋放出氧氣,固定二氧化碳。而人工光合作用可以通過厚度僅幾微米的導電細菌生物被膜層就能實現,這是真的嗎?近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所研究員鐘超團隊與上海科技大學物質科學與技術學院研究員馬貴軍團隊在《科學進展》上聯合發表最新研究。文章上線截圖原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn6211研究人員提出了一種新型的半人工Z-scheme光合作用涂層,以模擬自然過程并提高光能轉換效率,并依托工程化大腸桿菌生物被膜,成功開發了共形貼附導電生物被膜。這種穩定、可持續規模化生產的半人工Z-scheme涂層,不僅推動了活體能源材料在可持續清潔能源方面的應用,同時也為生物整合系統設計提供了參考意義。該研究中,鐘超研究員和馬貴軍研究員為共同通訊作者,深圳先進院副研究員王新宇和上海科技大學博士畢業生張博楊為論文共同第一作者。深圳先進院為該研究第一單位。新型半人工雜化涂層,實現完全水分解光催化全解水是一項重要的綠色能源轉換技術,光催化劑在光照條件下,將水分解為氫氣和氧氣,在環境可持續發展和新能源等領域具有重要意義。近年來,盡管許多研究團隊正致力于全解水技術的研究,但目前仍然缺乏高效、穩定、可持續的方法。 “人工合成的半導體材料具備優異的可見光吸收能力,可以突破自然光合作用的效率限制。通過整合生物材料和無機半導體兩種材料的優勢,可以實現光催化產氫、固碳、固氮等應用。”鐘超介紹。在該研究中,兩個團隊合作提出結合導電生物被膜與無機光催化材料各自的優勢,采用層層沉積技術,成功構建了一個穩定且可持續的半人工光合雜化Z-scheme涂層,旨在利用光能高效驅動高附加值化學品的合成。研究人員首先通過滴涂法,將具有可見光吸收特性和高光催化活性的兩種催化劑涂覆于玻璃上,制備了光催化劑混合物涂層;隨后通過培養“細菌種子”,在涂層表面進行大腸桿菌生物被膜的原位生長;由于細菌本身不具備導電性,需要再利用原位聚合的方式制備導電生物被膜,通過化學修飾使其獲得導電能力。 “在半人工Z-scheme涂層中,細菌形成的生物被膜則充當著導電介質的作用,能促進電子在涂層中的傳遞。”王新宇介紹。為了理解微觀尺度下的電荷分離效果,研究人員通過光輔助的開爾文探針力顯微鏡觀察到,在光照條件下,涂層的電荷分離和遷移能力顯著增強;同時產物中氫氣和氧氣的比例穩定維持在2:1,與水分子的化學組成一致,驗證了光催化全解水實驗結果的有效性。實現規模化制備,應用領域廣泛研究團隊介紹,這種半人工雜化涂層的制備方案簡單,易于規模化制備。他們在不同面積尺寸的雜化涂層測試了光催化全解水,發現催化效率基本保持不變,證實了基于生物被膜的半人工雜化Z-scheme涂層的規模化生產潛力。此外,這一涂層在不同壓力下表現出了卓越耐受性。即便在常壓條件下,其催化效率也能保持穩定,有效避免了金屬導電材料在逆反應中常見的催化效率下降的問題。研究結果表明,該涂層在連續運行100小時后,催化效率未見衰減,且材料結構保持完好,顯示出了優異的長期穩定性。此外,研究團隊制備的共形貼附的導電生物被膜,在液體環境和空氣環境下均具備良好的導電性能,這一發現不僅為光催化應用提供了新的材料選擇,同時也為電子器件和其他設備的創新開辟了潛在的應用前景。更有意思的是,按照這種方案制備的半人工Z-scheme雜化涂層不僅能夠被輕松揭起形成獨立的自支撐膜,而且還展現出了較強的機械穩定性。工程活體材料因其在醫療、環境和能源等領域的應用潛力而日益受到全球關注。王新宇介紹:“我們團隊聚焦利用合成生物技術開發活材料并拓展其應用,活體能源材料是重要的研究方向之一。與傳統能源材料相比,半人工Z-scheme雜化涂層這類材料有望實現能源的轉化與存儲,具有獨特的生物活性和可持續性”。研究團隊介紹,半人工Z-scheme雜化涂層中尚存在部分難以降解循環的合成無機材料,在處理小型電子器件等低收益廢棄物時,長期直接填埋可能會對生態環境造成持續壓力。未來,團隊將致力于研發全生物降解體系,并計劃進一步利用太陽光驅動的化學反應,開發在產氫、固氮或固碳等環境可持續的應用功能。人工Z-scheme涂層示意圖 研究團隊供圖<!--!doctype-->

2024-06-25

久久精品视频一区|

欧美精品大香伊蕉在人线|

国产av影片麻豆精品传媒|

国产精品无码a∨精品|

韩国精品一区视频在线播放|

久久99国产精品成人|

亚洲精品无码专区久久同性男|

国产人成精品香港三级在|

亚洲精品乱码久久久久久久久久久久|

精品综合久久久久久蜜月|

精品一区二区三区免费毛片爱|

996久久国产精品线观看|

日韩成人精品日本亚洲|

91精品国产亚洲爽啪在线影院

|

日本一区二区三区精品视频|

97精品视频在线观看|

尹人久久久香蕉精品|

免费人妻精品一区二区三区|

亚洲av纯肉无码精品动漫|

久久精品国产亚洲av麻豆色欲

|

一本色道久久88—综合亚洲精品|

久久精品国产99精品国产亚洲性色|

精品91自产拍在线观看|

国产精品嫩草影院在线播放|

亚洲精品无码人妻无码|

亚洲午夜国产精品无卡|

伊人久久大香线蕉精品|

日韩精品成人一区二区三区|

国内精品视频九九九九|

国产伦精品一区二区免费|

国产91精品久久久久999|

精品无码久久久久久久久水蜜桃|

好吊妞视频这里只有精品|

911精品国产亚洲日本美国韩国|

久久一区二区三区精品|

日韩人妻无码精品专区|

久久久久久一区国产精品|

久久91这里精品国产2020|

亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站|

国产精品jvid在线观看|

日本精品无码一区二区三区久久久|