-

華南植物園“一種甘薯曲葉病毒侵染性克隆的構建方法及甘薯高效簡易的侵染方法”獲發明專利

????6月17日獲悉��,由中國科學院華南植物園鄧書林等科研人員完成的“一種甘薯曲葉病毒侵染性克隆的構建方法及甘薯高效簡易的侵染方法”獲國家發明專利授權。????該發明公開了一種甘薯曲葉病毒侵染性克隆的構建方法及甘薯高效簡易的侵染方法��,是將1.01個重復的甘薯曲葉病毒基因組序列插入到雙元載體中�����,得到甘薯曲葉病毒侵染性克隆�。該發明提供了一種解決甘薯曲葉病毒接種天然宿主甘薯侵染率低的方法����。通過發病癥狀的觀察和PCR的檢測,該發明成功將甘薯曲葉病毒的對不同品種甘薯接種率均提高到了100%���。另外,該發明所提供的方法不僅高效����,而且操作簡易�����,可以實現大規模的接種及篩選�����,能為后續篩選抗性品種及甘薯曲葉病毒與甘薯相互作用的研究提供技術上的有力支持�����。

2024-06-17

-

華南植物園“生態格局分析可視化方法、系統��、設備及介質”獲發明專利

????6月17日獲悉���,由中國科學院華南植物園徐洲鋒等科研人員完成的“生態格局分析可視化方法、系統��、設備及介質”獲國家發明專利授權�����。????該發明公開了一種生態格局分析可視化方法�、系統���、設備及介質��,定義分析任務��,根據分析任務選取參與分析的目標數據源和對應的預設的目標地理網格系統��;根據分析任務、預設參數和目標數據源從目標地理網格系統中選取對應的目標地理網格單元����,將分析任務分解為對應的分解任務,規劃運算流程;從目標數據源中提取對應的運算數據�,進行計算得到分析任務的分析結果�����;選取渲染地理網格層級及與其對應的渲染地理網格單元��;根據分析結果對各個渲染地理網格單元進行可視化渲染輸出��;該方案能夠將生態格局分析中不同分析任務的數據對齊,使得分析結果能夠進行相互對比和進行分析數據集成�����。

2024-06-17

-

口孵魚類親代撫育行為的遺傳調控機制取得新進展

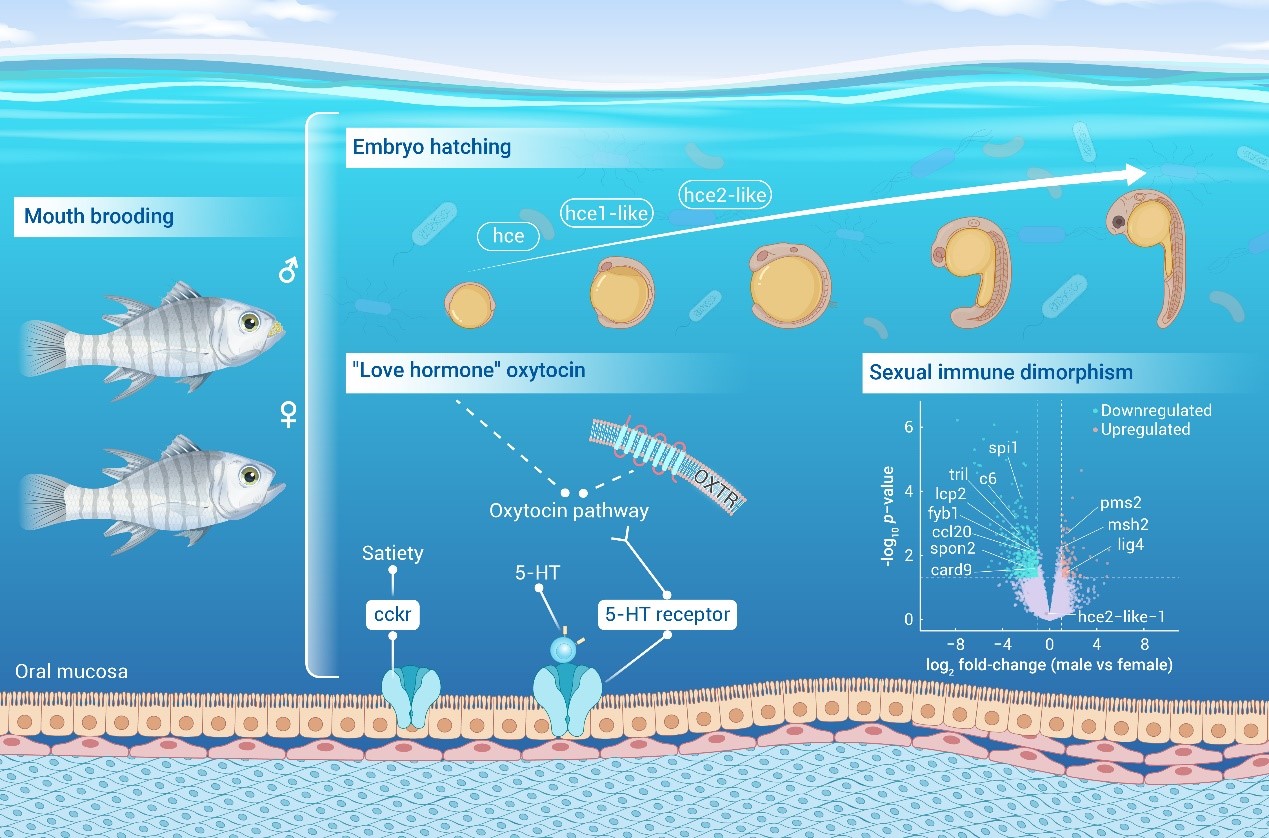

近日,由中國科學院南海海洋研究所林強研究員團隊和浙江海洋大學高天翔教授團隊等合作完成的口孵魚類親代撫育行為遺傳調控機制的最新結果以Article形式在線發表在The Innovation Life(《創新生命》)上�。中國科學院南海海洋所研究員張艷紅����、副研究員王信為本文共同第一作者��,研究員林強和教授高天翔為共同通訊作者。親代撫育行為的演化代表了生物個體在適應環境方面的重大突破����,其形成機制一直是行為學、進化生態學等領域關注的熱點問題��。口孵是硬骨魚類親代撫育的一種特殊形式����,然而目前關于口孵魚類親代撫育行為的遺傳調控機制研究甚少。圖1 天竺鯛科魚類實現口孵育兒行為的遺傳基礎本研究以典型口孵魚類細條銀口天竺鯛(Jaydia lineata)為研究對象�����,對其育兒行為的遺傳基礎進行了探究。首先組裝了該物種染色體水平基因組�����,通過多物種的分子系統學研究����,發現魚類口孵行為最早可追溯到約2.5億年前���,而口孵的天竺鯛科魚類的進化分歧時間約為9700萬年前。同時發現魚類繁殖模式多樣化(雌性卵胎生��、雄性育兒、卵生)主要集中于魚類物種多樣性爆發的白堊紀���,揭示了魚類繁殖性狀與物種多樣性的共同演化���,以及口孵行為的多次獨立進化(圖2)�����。圖2 親代撫育魚類的系統發育特征和繁殖策略大約四分之一的魚類存在親代撫育行為�����,口孵又是硬骨魚親代撫育的一種特殊形式��,至少9科魚類中存在口孵行為。本研究首先選擇具有親代撫育行為(雌性卵胎生����、雄性卵胎生、雌性口孵和雄性口孵)的代表性硬骨魚類,通過全基因組水平的趨同進化分析,發現多個基因如rab34,grm2等在親代撫育物種譜系中具有顯著的遺傳趨同信號,這些基因在胚胎發育過程中發揮著重要作用��。進一步聚焦于口孵魚類�����,發現相對于普通卵生魚類而言����,口孵魚類的編碼基因普遍表現出較快的進化速率�����。神經遞質催產素(Oxytocin��,魚類中直系同源基因命名為isotocin)被稱為“愛的荷爾蒙”。全基因組趨同分析顯示口孵魚類催產素通路具有明顯的適應性遺傳突變��,催產素信號通路相關基因在介導親代撫育行為中發揮至關重要的作用�����,如CD38���、IP3R等不僅存在氨基酸位點趨同變異��,同時均受到顯著正選擇。神經肽類物質在調控動物社會行為����,如親母行為�、親代撫育行為中發揮重要作用。比較轉錄組分析顯示,神經肽及其受體信號通路在天竺鯛雌雄個體間存在顯著差異��;與不具備口孵行為的彈涂魚相比�����,雄性之間也存在明顯差異。圖3 口孵魚類親代撫育行為的遺傳調控機制口孵育兒行為雖增加了后代的存活率�����,但代價卻是將親本置于饑餓�、免疫功能改變的特殊生理狀態。本研究通過比較基因組和轉錄組分析共同揭示了天竺鯛在投資后代和維持自身健康之間的微妙平衡��,并且發現了天竺鯛的免疫性別二態性����,強調了雄性親本口孵行為對免疫相關基因表達的影響。此外��,本研究還發現口腔黏膜不僅特異性表達一些免疫相關基因(如IL-17a,S100A9,chemokine28)�����,且首次證實口腔黏膜有孵化酶基因(hce,hce1-like,hce2-like)表達�����,揭示了口腔黏膜在保障口腔中胚胎正常發育和免疫防護等方面的獨特生物學功能(圖4)。圖4 細條銀口天竺鯛口腔黏膜的獨特生物學功能及其特異性免疫反應本研究通過揭示魚類育兒行為的遺傳基礎�����,為我們深入了解魚類進化過程和復雜行為驅動機制提供了寶貴的見解�����。理解基因變異如何影響行為演化不僅有助于加強了我們對自然界的認識����,還對保護生物學等領域具有重要意義。該研究工作得到了國家自然科學基金杰青項目(延續)���、國家自然科學基金重點項目���、國家重點研發項目等聯合資助���。相關論文信息:Mouthbrooding behavior and sexual immune dimorphism in Indian perch Jaydia lineata. https://doi.org/10.59717/j.xinn-life.2024.100066

2024-06-15

-

葡萄牙牡蠣四倍體速長新品系選育及產業化推廣應用獲重要進展

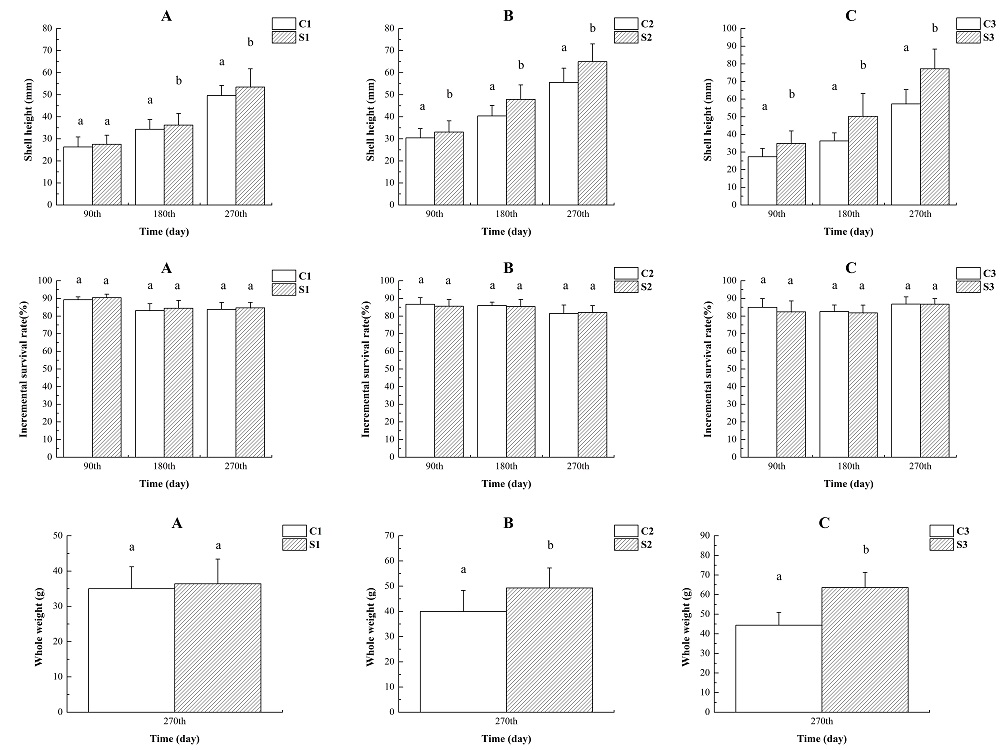

近日�,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室喻子牛研究員團隊��,在葡萄牙牡蠣四倍體速生新品系選育及產業化應用方面獲重要進展��,研究團隊在應用新型誘導技術成功建立葡萄牙牡蠣四倍體群體后����,開展了其持續3代選育�����,獲得的選育系在生長率、存活率和倍性穩定性方面具有顯著優勢,并應用到了三倍體牡蠣苗種產業上�����,取得了良好的養殖效果�。相關成果發表于國際水產領域專業期刊《Aquaculture》��,副研究員秦艷平為論文第一作者���,研究員喻子牛和研究員張躍環為并列通訊作者���。葡萄牙牡蠣(又稱福建牡蠣)是我國產量最高的牡蠣種類��,是福建��、廣東和廣西沿海的主要養殖種�����;但養殖的二倍體因個體較小����、品質平庸等導致效益較低�����。推廣三倍體養殖是解決問題和轉型升級的重要途徑����,而四倍體與二倍體雜交是規模化三倍體生產的根本方法�;因此,四倍體良種直接關系其種業升級發展�����;團隊通過葡萄牙牡蠣四倍體的連續選育��,獲得了優良選育品系�����。國內外尚無關于葡萄牙牡蠣四倍體持續選育和產業應用的報道��。該研究對四倍體進行了持續3代的選育�����,成功獲得了一個葡萄牙牡蠣四倍體的快速生長新品系,并對相關性狀(生長�、存活��、性比�����、倍性組成和優勢率)進行了比較研究�����。結果表明:(1)選育組的生長率顯著快于未選育組,殼高增長的選擇優勢由第一代(S1)的7.80%提高到第三代(S3)的34.68%����;(2)選育代數的增加并未對存活率產生顯著影響�����,兩個組別沒有顯著性差異;(3)隨著選育代數的增加,選育組中染色體丟失的個體數量逐漸減少,其四倍體倍性更加穩定����;(4)選育組保持完全可育��,并呈現雄性比例高的特點����。隨后��,團隊把選育系應用到三倍體的產業化應用上,顯著提高了葡萄牙牡蠣的養殖效益和三倍體良種覆蓋率��,在華南沿海獲得了良好的養殖效果,為沿海地區牡蠣種業發展做出了有效貢獻。該成果得到了國家貝類產業技術體系、科技部重點研發計劃、廣東省重點研發計劃、海南省重點研發、福建省科特派項目和廣州市重點研發計劃等項目資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741127圖 1 葡萄牙牡蠣四倍體持續選育3代的生長��、存活和全重比較圖 2 葡萄牙牡蠣四倍體及其染色體組型

2024-06-13

-

P450酶催化糖肽分子內苯酚偶聯反應機制研究取得新進展

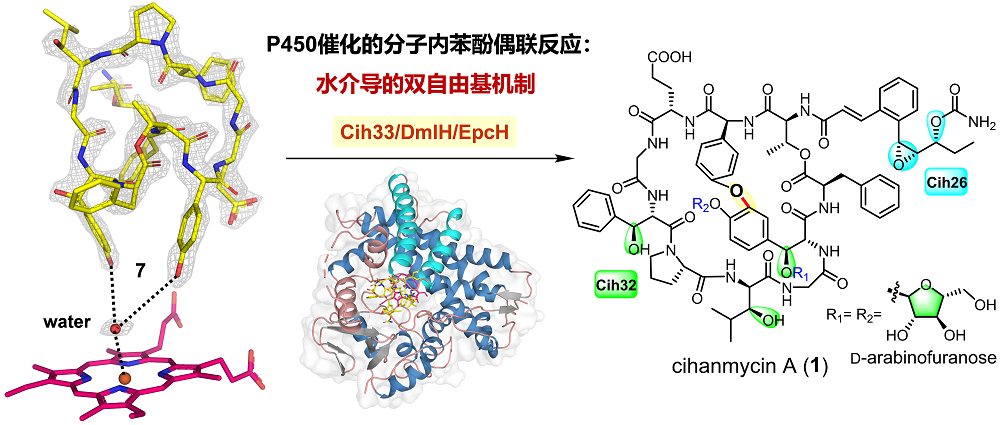

近日��,南海海洋所張長生研究員團隊和廈門大學王斌舉教授團隊合作在P450酶催化糖肽分子內苯酚偶聯反應的機制研究方面取得新進展�,相關成果“Discovery and Biosynthesis of Cihanmycins Reveal Cytochrome P450-Catalyzed Intramolecular C?O Phenol Coupling Reactions”發表于Journal of the American Chemical Society(《美國化學會志》)�����。南海海洋所博士方春艷���、副研究員張麗萍和廈門大學博士生汪永超為論文共同第一作者,南海海洋所研究員張長生�、研究員朱義廣和廈門大學教授王斌舉為共同通訊作者��。在化學生物學領域,細胞色素P450酶因其獨特�、多樣的催化能力而備受矚目。P450酶催化的分子內C?O和C?C苯酚偶聯反應在天然產物生物合成中扮演著關鍵角色,廣泛存在于糖肽類抗生素如萬古霉素和替考拉寧中�����。雖然糖肽類抗生素中多個催化分子內苯酚偶聯反應P450酶的功能和晶體結構相繼被解析,但底物復合物結構的缺失導致該類反應的催化機制一直是未解之謎。研究團隊從放線菌Amycolatopsis cihanbeyliensis DSM 45679中發現了C?O連接的新型雙環糖肽類化合物cihanmycins(CHMs,圖1)�����。CHM A (1)的結構通過X-ray單晶衍射確定為雙環糖肽�,包含肉桂?�;鶊F和兩個稀有的D-阿拉伯呋喃糖����。研究團隊基于生物信息學分析和異源表達實驗��,在DSM 45679的基因組中定位了CHM的基因簇,并通過體內基因敲除和體外生化實驗證實了3個P450酶的功能:Cih26負責肉桂?�;鶊F的環氧化和羥化����,Cih32負責三個氨基酸的羥化�,Cih33及其同源蛋白DmlH和EpcH催化分子內C?O苯酚偶聯反應形成CHM的雙環骨架(圖1)����。圖1. CHM生物合成中3個P450酶的功能為揭示Cih33及其同源蛋白催化C?O苯酚偶聯反應的機制�����,研究團隊開展了晶體學研究并解析了DmlH和DmlH?7復合物的晶體結構����,首次揭開了分子內C?O苯酚偶聯P450酶與大環肽結合模式的神秘面紗�����。同時����,單環底物7的柔性結構使其NMR信號裂分復雜,難以解析結構,而DmlH?7的結構獲取提供了通過復合物晶體鑒定小分子結構的經典案例�����。值得注意的是�����,底物7與DmlH的輔因子血紅素(heme)平面之間有一個水分子��,可能在苯酚偶聯反應的攫氫過程中起關鍵作用���。為驗證這一推測�����,研究團隊開展了分子動力學(MD)模擬和量子力學/分子力學(QM/MM)計算,揭示了DmlH催化分子內苯酚偶聯反應由水介導的雙自由基機制(圖2)��,首次提出了水分子在雙自由基苯酚偶聯反應中的重要作用��。圖2. 分子內苯酚偶聯反應由水介導的雙自由基機制(注:“*”為羥化氨基酸�����,“CM”為肉桂酰基團)此外�����,基于生信分析���,從數據庫中挖掘到81個含有Cih33同源蛋白的肽類基因簇����。對這些基因簇的P450酶進行系統發育分析�,發現催化分子內苯酚偶聯反應的Cih33/DmlH/EpcH和糖肽類抗生素的P450酶都聚集在同一分支�����,表明該分支中的其他P450酶可能具有相似的功能和機制���,編碼這些P450酶的基因簇有望產生新穎的雙環肽類化合物。綜上所述,本研究證實了雙環糖肽類化合物CHM生物合成中3個P450酶的功能����,并利用酶學和計算化學等方法首次揭示了DmlH催化分子內苯酚偶聯反應由水介導的雙自由基機制��,為深入理解P450酶催化的分子內苯酚偶聯反應提供了新的視角,還為發現和開發更多新穎的雙環肽類化合物奠定了研究基礎��,有望為抗生素研發提供更多物質基礎����。以上研究工作得到了國家重點研發計劃“合成生物學”重點專項、國家自然科學基金委重大項目���、中國科學院王寬誠率先人才計劃、廣東省自然科學基金等項目資助��。相關論文信息:Chunyan Fang?,Liping Zhang?,Yongchao Wang?,Weiliang Xiong,Zier Yan,Wenjun Zhang,Qingbo Zhang,Binju Wang*,Yiguang Zhu*,and Changsheng Zhang*. Discovery and Biosynthesis of Cihanmycins Reveal Cytochrome P450-Catalyzed Intramolecular C?O Phenol Coupling Reactions. J. Am. Chem. Soc. 2024. DOI: 10.1021/jacs.4c02841.文章鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c02841

2024-06-11

-

研究揭示南海次表層渦旋形成的非絕熱強迫機制

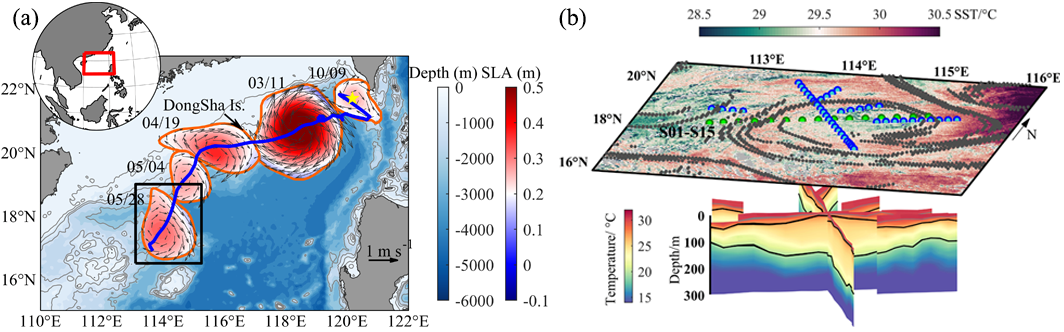

近日��,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)經志友團隊���,在南海次表層渦旋的形成過程與動力機制研究方面取得新進展����。相關研究成果發表在Journal of Physical Oceanography上�,博士研究生劉余億為第一作者,研究員經志友為通訊作者。中尺度渦旋蘊含海洋超過90%的動能�����,是海洋物質能量循環的主要動力載體�����,同時也是貢獻海-氣相互作用��、海洋生態環境變化的關鍵動力過程�����。不同于表層強化的中尺度渦旋��,海洋內部次表層渦旋是一類透鏡狀、低位渦����、生命周期較長的特殊渦旋,能夠攜帶源地異常性質水體輸送至數千公里以外的海區,且難以被衛星遙感觀測所識別���,關于其形成、演變過程及動力學機制,目前尚缺乏深入系統的科學認識,更無法直接預報�����。本研究基于高分辨率現場觀測并結合再分析資料和位渦動力學分析����,從邊界層位渦通量收支新視角,揭示了南海典型次表層透鏡狀渦旋的形成過程與動力機制。研究結果表明����,秋冬季大氣非絕熱強迫驅動的海面浮力損失是次表層渦旋形成的關鍵條件。秋冬季增強的海面浮力損失產生向上的位渦通量,減小反氣旋渦的混合層位渦;次年春季大氣熱強迫驅動的海表升溫,減弱海面浮力損失��,逐漸向海表注入位渦,并抬升混合層���,從而通過層化封存低位渦水至渦旋內部��,最終在地轉調整作用下形成海洋內部的透鏡狀中尺度渦旋����。進一步分析表明����,南海北部至少20%的反氣旋渦在次年春夏季演變成為次表層透鏡狀渦旋。更重要的是�,這些低位渦�����、透鏡狀次表層渦旋的形成�����,主要是由秋冬季海面降溫(surface cooling)引起的海表浮力損失和地轉調整所驅動,而非風場強迫(down-front wind forcing)����。本研究基于觀測證據揭示了南海次表層透鏡狀渦旋形成的大氣非絕熱強迫新機制��,對進一步深入認識和理解衛星遙感難以直接觀測的全球海洋次表層渦旋及其形成機制具有重要科學意義。該研究主要由國家自然科學基金共享航次計劃�����、國家自然科學基金項目資助完成����。圖1 (a)渦旋移動軌跡;(b)航次觀測期間(2021年春季)SST和CTD溫度剖面圖2 南海次表層透鏡狀渦旋形成的非絕熱強迫機制相關論文信息:Yuyi Liu,and Zhiyou Jing* (2024). Intrathermocline eddy with lens-shaped low potential vorticity and diabatic forcing mechanism in the South China Sea. Journal of Physical Oceanography,54(3),929-948.原文鏈接:https://doi.org/10.1175/JPO-D-23-0149.1

2024-06-12

-

廣州能源所燃氣熱泵技術通過專業機構檢測

近日��,中國科學院廣州能源研究所研發的燃氣熱泵技術通過了合肥通用機電產品檢測院有限公司的檢測����,其中標準工況下的制熱能效(從燃氣熱值算起的一次能效)高達173%�。近日,中國科學院廣州能源研究所研發的燃氣熱泵技術通過了合肥通用機電產品檢測院有限公司的檢測��,其中標準工況下的制熱能效(從燃氣熱值算起的一次能效)高達173%�����。目前國際上燃氣熱泵技術主要被日韓企業所壟斷��,主要生產商包括松下、大金���、三菱重工����、洋馬���、電裝�����、愛信和LG等�,高峰時年產值達到200億元人民幣���。廣州能源所儲能技術研究室馮自平研究員團隊在科技部863計劃����、中國科學院STS等項目的支持下,突破了燃氣熱泵多聯機�、燃氣熱泵冷熱水機等系列核心技術�����,實現了燃氣熱泵技術的產業化��,為我國建筑能源領域低碳發展提供了創新技術���。燃氣熱泵是以燃氣發動機驅動的蒸汽壓縮式熱泵機組�����,夏季制冷、冬季制熱,可以以天然氣�����、液化石油氣��、甲醇���、H2等為燃料���。其基本原理是燃氣驅動發動機輸出軸功�����,帶動開啟式壓縮機,與空氣進行熱交換從而實現高效制冷制熱。在制熱工況下�����,燃氣熱泵不僅從空氣中吸收了熱量�����,而且有效回收了發動機的余熱,由此獲得遠高于燃氣鍋爐的能效��。與電熱泵技術相比���,燃氣熱泵由于可以回收余熱�,冬季不易結霜,因此機組制熱能效和供暖的舒適性得到大幅度提高����;與此同時��,燃氣熱泵通過改變發動機轉速可以實現全變頻運轉,供熱量在環境溫度降低至-12℃時依然不衰減���。該技術以遍布城市的管道燃氣為能源,實現了一次能源的高效利用����。北方冬季供暖在我國建筑能耗中占有很大比重�����,僅北京市就有10億平方供暖面積���,大部分采用燃氣鍋爐����,每年消耗燃氣200億立方�,由此給城市能源供應和財政帶來沉重負擔。與此同時,隨著人民生活水平的提高和工農業經濟的飛速發展,城市電力負荷峰谷差越來越大����,而空調是造成電力負荷峰谷差的主要設備。燃氣熱泵技術的研發��,將為冬季供暖節能和夏季空調節能提供最新技術�。冬季以燃氣熱泵代替鍋爐,可以減少40%以上的燃氣消耗�����;夏季以燃氣熱泵代替電空調�,可以降低50%以上的配電容量和高峰用電。因此����,燃氣熱泵技術的研發和產業化����,將有力推動我國建筑節能和電力負荷峰谷差的削減����。在關鍵核心技術突破的同時,廣州能源所長期重視科研成果的產業化��。目前�,該產品已在多地的寫字樓、賓館和工廠等開展示范應用�����,項目遍及重慶��、北京�、西安和杭州等地�,獲得了良好的節能效果。以位于北京順義的國家工程中心為例����,該項目建筑面積10000平方米�����,安裝了9臺燃氣熱泵機組�。在2023年出現極寒天氣的情況下,11月至次年3月的供暖費用只有10元/平方米,遠低于北京市45元/平方米的工商業集中供暖收費標準����。今后��,廣州能源所將繼續加大研發力度,全面推進國內國際兩個市場,為我國“雙碳”目標的實現貢獻力量����。

2024-06-12

-

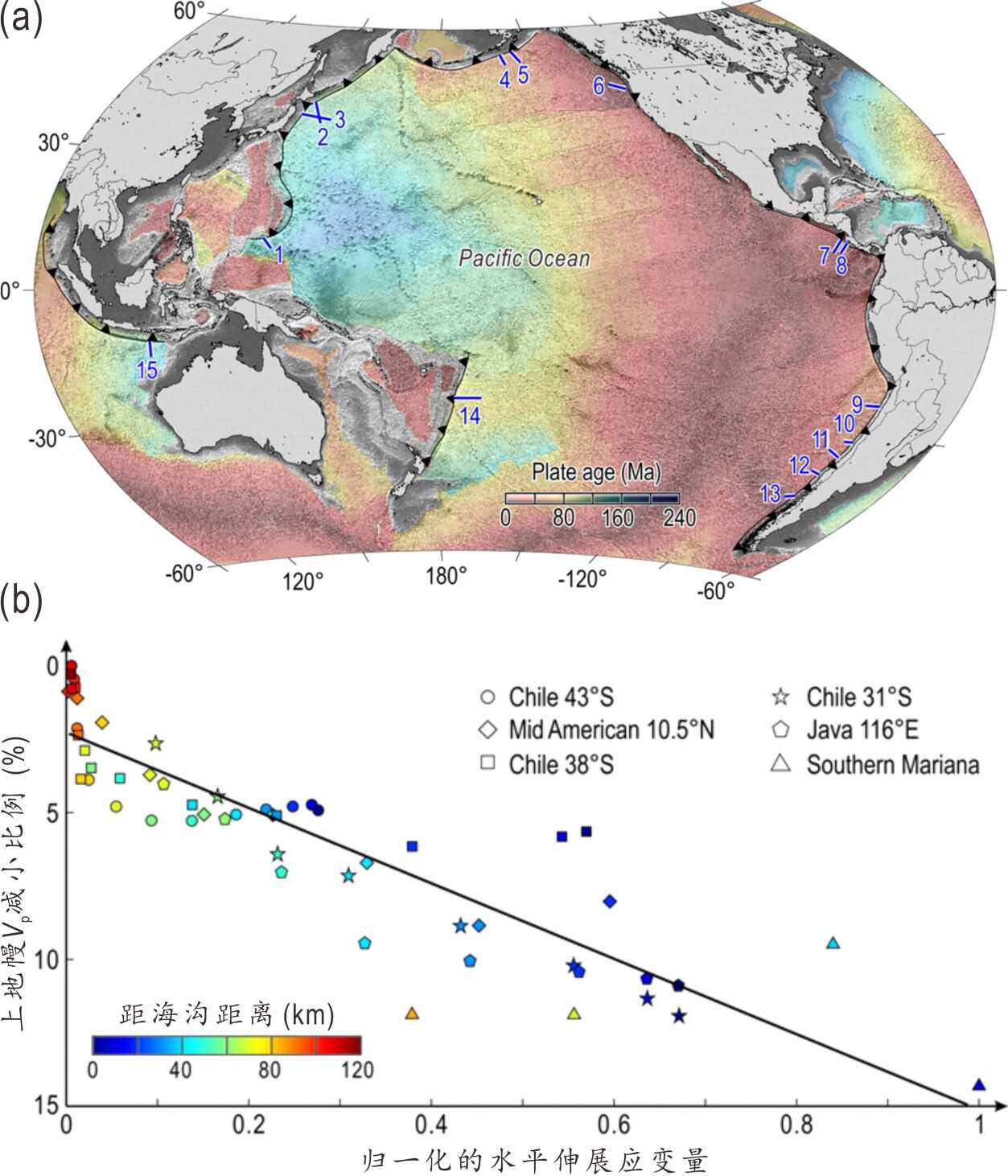

研究揭示全球俯沖作用如何影響地幔蛇紋石化程度

近期����,中國科學院南海海洋研究所張帆研究員團隊��,聯合林間院士��、中國科學院海洋研究所研究員高翔、中山大學副教授蔡晨和南方科技大學副教授周志遠�����,在俯沖板塊地幔蛇紋石化程度控制因素的研究上取得了重要進展�����,相關成果發表于國際地學期刊《地球與行星科學通訊》(Earth and Planetary Science Letters)�����,副研究員張江陽為第一作者��,研究員張帆為通訊作者。俯沖作用是水向地球深處輸送的主要機制����,這個過程對板塊構造、俯沖地震活動、弧巖漿作用以及氣候變化等都具有重要影響��。大洋巖石圈在海溝附近發生彎曲變形�,并形成撓曲正斷層。水沿著正斷層進入板塊深部,引起地幔蛇紋石化。因此���,俯沖板塊的地幔蛇紋石化與俯沖作用的水通量有密切的關系。然而目前對俯沖板塊地幔含水量(或地幔蛇紋石化程度)的具體控制因素和機制尚不清楚?���?蒲腥藛T利用過去二十年全球海溝地區的地震數據��,深入探討了板塊年齡、撓曲曲率和沉積物厚度等因素對上地幔頂部地震波速的影響�����。研究發現��,隨著板塊的年齡增長����,其撓曲變形區域的應力屈服深度受到限制�����,而板塊曲率則直接決定這一深度的實際表現��。這兩個因素共同決定了俯沖板塊淺部的水平伸展應變量,進而顯著影響了地幔上層的蛇紋石化程度。有趣的是,沉積物厚度較大的地區����,地幔的地震波速下降趨勢相對較小�����,顯示出沉積覆蓋對于地幔蛇紋石化的抑制作用�。通過對全球各地海溝的地震波速結構進行詳盡分析,研究結果揭示:俯沖板塊的變形與地幔蛇紋石化程度之間存在著明確的線性相關性���。這一發現不僅有助于我們更好地理解板塊構造過程中的水循環動態,也為估算俯沖板塊的含水量提供了新的理論依據�����。這項研究從板殼力學的基本原理出發�����,闡明了板塊年齡和曲率對地幔蛇紋石化的控制機理����,并揭示了沉積覆蓋作用對地幔蛇紋石化的阻礙效應�����,對估算俯沖板塊含水量����、地幔蛇紋石化程度以及理解俯沖帶水循環過程具有重要意義���,為深入研究地球內部環境和氣候變化提供了重要支撐���。上述研究工作得到了國家自然科學基金項目�����、廣東省人才項目和廣州市科學基金項目等支持����。文章信息:Zhang,J.,Zhang F*.,Lin,J.,Gao,X.,Cai,C.,Zhou,Z. (2024). Mantle serpentinization of subducting plate are controlled by combined effect of plate age and bending curvature. Earth and Planetary Science Letters. 640: 118799.原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X24002322圖1. (a)本研究中所用的Vp結構剖面的位置����;(b)水平伸展應變與Vp降低之間的相關性圖2. 示意圖顯示板齡(厚度)和彎曲曲率對板水化作用的影響機制

2024-06-05

-

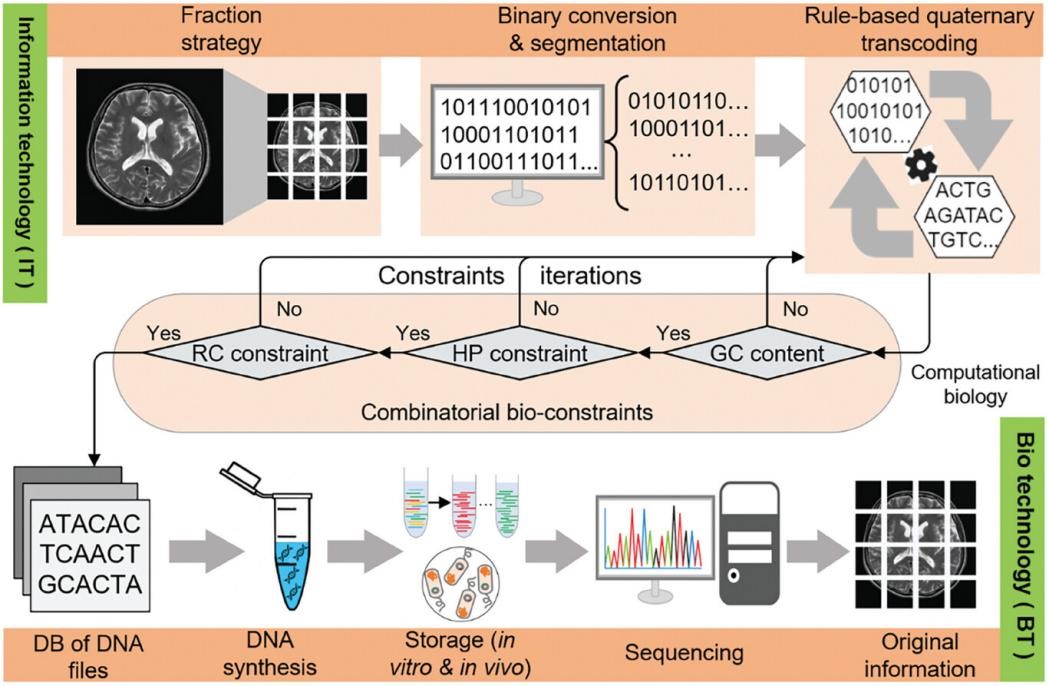

Small Methods | 一種用于歸檔和檢索醫學磁共振成像數據的高效DNA存儲系統

近日,中國科學院深圳先進技術研究院姜青山研究員�、黃小羅高級工程師���、中國農業科學院深圳農業基因組研究所戴俊彪研究員等聯合設計了一種名為"EDS"的DNA存儲方法����,通過改進編碼模型�����、引入冗余核苷酸和設計索引技術����,實現了醫學MRI數據的可靠歸檔和檢索�。近日,中國科學院深圳先進技術研究院姜青山研究員��、黃小羅高級工程師��、中國農業科學院深圳農業基因組研究所戴俊彪研究員等聯合在國際學術期刊Small Methods (IF=12.4)上發表了題為An Effective DNA-Based File Storage System for Practical Archiving and Retrieval of Medical MRI Data的研究文章(圖1)����。文章中設計了一種名為"EDS"的DNA存儲方法�����,通過改進編碼模型、引入冗余核苷酸和設計索引技術,實現了醫學MRI數據的可靠歸檔和檢索��。圖1. 文章上線截圖文章鏈接:https://doi.org/10.1002/smtd.202301585醫學MRI數據是診斷��、治療規劃和疾病監測等多種領域的重要工具����。利用DNA存儲技術保存醫學MRI數據將有助于人類健康管理�����。通過DNA存儲����,可以確保這些重要數據在數千年內安全保存并精確恢復��,從而保證了這些重要數據的長期存儲����。此外�����,DNA存儲還使得過去的健康數據更容易被未來的研究人員獲取�����,這對于縱向研究非常重要,因為它允許研究人員研究疾病的進展和治療效果。該工作提出了一種名為“EDS”的方法(圖2)�,通過三個關鍵組成部分實現了醫學MRI數據的歸檔��。首先,研究團隊設計了一種新穎的分塊策略����,解決了旋轉編碼導致的數據丟失問題。其次,提出了一種基于規則的四進制轉碼方法,滿足生化約束條件并確??煽康臄祿成?����。最后����,設計了一種索引技術�,簡化了隨機搜索和訪問過程。圖2. EDS方法流程圖研究團隊提出了一種名為“DFS”的索引技術,克服了DNA文件存儲中高額外開銷的挑戰��,旨在簡化DNA文件存儲的組織結構��,實現靈活的隨機搜索�、訪問和文件管理��。圖3中展示的正則標簽(RT�,一個堿基對)有效地幫助搜索特定的分塊(子圖像)�����,將其與其他分塊區分開來���。圖像被分割為16個分塊�,每個分塊被分配了不同的基因標簽�,序列索引中設計了唯一的地址(4個堿基對),以精確定位和檢索所需的序列�����;此外���,在隨機有效負載(平均長度為107個堿基對)之前添加了不同的標簽(DT��,四個堿基對),用于區分每個分塊的解碼二進制數據����,進而簡化了存儲數據的組織���。圖3. DFS技術示意圖該工作在計算時間上也提出了新的方法����,通過利用多進程技術優化DNA存儲編碼流程�,將編碼任務分解成多個子任務,并分配多個CPU進行并行計算�����,提高編碼速率�,實驗共測試了72GB的人體MRI數據,完成編碼僅需9個小時�����,編碼時間效率提升明顯����,同時基于數據進行了預測,1TB量級的數據在120 h能完成�。通過計算機模擬和生物合成實驗證實�,EDS方法在醫學MRI數據存儲方面表現出色���,并且具有更好的生化約束控制和較短的計算時間�����。為醫學MRI數據的DNA存儲開辟了新的途徑。圖4. 體內合成驗證EDS 性能測試這項研究成果為醫學領域的數據存儲和檢索提供了新的可能性����,具有重要的實際應用前景����。隨著進一步的研究和發展�����,DNA存儲技術有望成為醫學數據管理的重要工具�����,為醫學健康領域帶來更多的創新和進步��。中國科學院深圳先進技術研究院姜青山研究員、黃小羅研究員高級工程師����,中國農業科學院深圳農業基因組研究所戴俊彪研究員為該文章的通訊作者�����,博士生Abdur Rasool、碩士生洪經緯為論文的共同第一作者����。該研究獲得國家重點研發項目����、深圳市科技項目等多個基金的資助��。<!--!doctype-->

2024-06-03

-

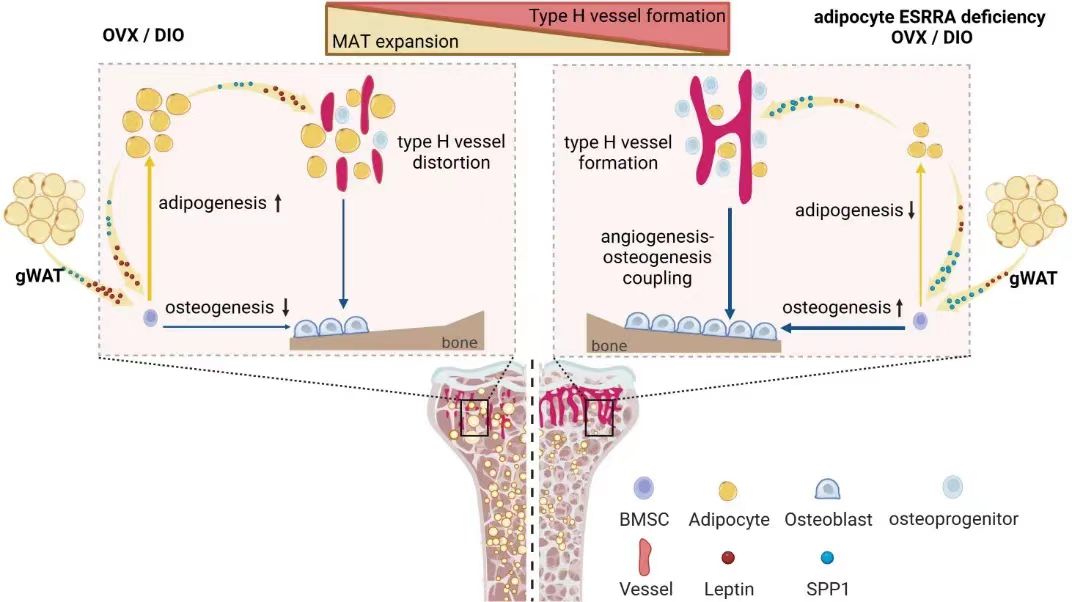

管敏團隊揭示靶向脂肪細胞ESRRA抵抗骨質疏松小鼠骨髓脂肪擴張促進成骨和血管生成的新機制

近日,中國科學院深圳先進技術研究院管敏研究員課題組(課題組博士后黃童齡為本文的第一作者)在Nature Communications發表了題為“Targeting adipocyte ESRRA promotes osteogenesis and vascular formation in adipocyte-rich bone marrow ”的研究論文,脂肪細胞中的雌激素相關受體α(estrogen-related receptor α, ESRRA)通過正調控leptin和反向調節分泌型磷蛋白 1(secreted phosphoprotein 1, Spp1)的表達和分泌����,從而影響骨髓中富含脂肪細胞的骨生成和血管形成����。同時�����,探討ESRRA作為治療骨質疏松的潛在靶點的可能性����。哺乳動物骨髓由多種類型的細胞組成����,包括脂肪細胞、成骨細胞、破骨細胞�、基質細胞和血管內皮細胞����。這些細胞之間的相互作用為骨髓干細胞(也稱為基質或間充質干細胞�,BMSCs)和其他譜系細胞的分化提供了關鍵的調節環境。成骨細胞和骨髓脂肪細胞(bone marrow adipocytes����,BMAds)雖然功能和形態上不同�����,但都起源于同一前體細胞——BMSCs。骨髓脂肪組織(MAT)是骨髓的重要組成部分,具有能量儲存和內分泌調節功能,對于維持骨穩態至關重要�����。然而�����,骨髓脂肪細胞的過度積累與骨質惡化有關,通常被認為不利于骨髓微環境的穩態�。近日����,中國科學院深圳先進技術研究院管敏研究員課題組(課題組博士后黃童齡為本文的第一作者)在Nature Communications發表了題為“Targeting adipocyte ESRRA promotes osteogenesis and vascular formation in adipocyte-rich bone marrow ”的研究論文���,脂肪細胞中的雌激素相關受體α(estrogen-related receptor α,ESRRA)通過正調控leptin和反向調節分泌型磷蛋白 1(secreted phosphoprotein 1,Spp1)的表達和分泌�,從而影響骨髓中富含脂肪細胞的骨生成和血管形成。同時�,探討ESRRA作為治療骨質疏松的潛在靶點的可能性����。文章上線截圖有研究表明,高脂肪飲食(HFD)誘導肥胖小鼠通過循環瘦素(leptin)作用于表達瘦素受體(LepR+)的BMSCs,促進脂肪形成���,抑制BMSCs成骨,從而加速MAT的擴張。因此��,病理條件導致骨微環境中異常信號的存在�,驅動BMSCs分化命運轉變,即成脂分化增強而成骨分化減少,從而導致骨量減少���、骨微結構破壞和MAT堆積。事實上,在多種臨床病理情況下,如肥胖��、糖尿病����、神經性厭食癥、糖皮質激素治療、放療����、更年期和衰老,骨量減少常伴隨著MAT的異常擴增��。然而���,這些異常擴增的BMAds如何介導骨髓駐留細胞行為的確切機制仍然難以確定����。BMAds位于骨髓微環境中,與血管和造血系統密切接觸�����。2014年Ralf Adams教授課題組在Nature上發表“背靠背”研究論文���,證實骨組織中存在一種特異性血管亞型——H型(CD31hiEMCNhi)血管��,它們與骨祖細胞關聯����,支持骨形成�����,H型血管異常與衰老和絕經后的骨質疏松癥發生發展相關�����。BMAds可分泌多種分泌因子,包括leptin����、脂聯素(adiponectin)和干細胞因子(SCF)等�,從而參與骨髓微環境中骨生成����、血管形成和造血功能的穩態維護�����。因此��,BMSCs分化命運的改變(成骨減少、成脂增加)和血管形成障礙是導致骨質疏松癥的重要影響因素。然而�����,這些同時發生的具體調控機制仍有待深入闡明�����。在本研究中�,研究人員發現在高脂飲食介導肥胖和卵巢切除介導雌激素缺乏的病理條件下���,小鼠主要表現為骨量減少伴隨骨髓脂肪細胞數量增加�����;同時�����,骨骺端生長板下H型血管密度降低且血管結構和形態異常�,以及周圍成骨前體細胞數量明顯減少���。以轉錄因子ESRRA為研究對象����,利用Adiponectin-Cre工具鼠構建了成熟脂肪細胞特異性ESRRA敲除小鼠模型��。通過系統的骨形態計量學和組織學分析�����,發現條件性敲除脂肪細胞Esrra基因能夠明顯增加骨微環境中骨祖細胞數量,促進骨形成��,并且增強骨髓H型血管形成�,從而明顯改善骨質丟失。進一步機制研究發現,骨髓脂肪細胞中ESRRA直接與leptin基因啟動子上的ESRRA反應元件(ERRE)結合��,增強其轉錄表達和分泌�。此外,ESRRA干擾E2/ESR1驅動的Spp1啟動子激活,從而下調SPP1的表達和分泌��。條件性敲除ESRRA后�����,通過抑制脂肪細胞leptin的表達和分泌�����,增強骨髓LepR+BMSCs的成骨分化,進而抑制BMAds的擴增。同時�����,BMAds或白色脂肪細胞分泌的SPP1可錨定骨髓����,發揮促血管內皮細胞遷移和血管新生的作用,同時增加骨祖細胞在骨骺端 H 型血管周圍的聚集和分化,最終促進骨形成����。脂肪細胞ESRRA調控leptin和SPP1表達及分泌影響骨質疏松病理性微環境的骨髓脂肪擴張和成骨成血管作用研究結果表明了脂肪細胞ESRRA可通過調控BMSCs成骨成脂分化方向以及H型血管的形成,改善肥胖/雌激素缺乏所導致的骨丟失�����。因此���,進一步建立高脂誘導肥胖和骨丟失小鼠模型�����,并喂食ESRRA特異性拮抗劑Compound 29�����。實驗結果顯示,經治療后的小鼠骨形成能力顯著增強��,骨髓脂肪細胞顯著減少���,有效抵抗肥胖小鼠的骨丟失和BMAds異常擴增��。綜上所述��,該研究揭示了病理性骨微環境中,脂肪細胞ESRRA調控分泌因子影響BMSCs成骨成脂分化命運及血管內皮細胞的血管生成���,提示骨髓脂肪細胞ESRRA是潛在的藥物靶點,為治療骨質疏松癥等骨疾病提供了新途徑���。<!--!doctype-->

2024-06-05

精品无码人妻一区二区三区品|

亚洲精品97久久中文字幕无码|

日韩精品无码一本二本三本|

人妻无码久久精品|

精品中文字幕久久久久久|

国产精品怡红院永久免费|

久久久久女人精品毛片|

久久精品夜色国产亚洲av|

国内精品久久人妻互换|

人与狗精品AA毛片|

9久热这里只有精品免费|

一本之道av不卡精品|

日本精品视频在线观看|

国产乱人伦偷精精品视频|

国产麻传媒精品国产AV|

国产精品国产三级国产AV麻豆|

无码精品国产va在线观看dvd|

国产精品久久久久久久久免费

|

99久久婷婷国产综合精品|

99热在线精品免费全部my|

97久久精品无码一区二区|

国农村精品国产自线拍|

成人区人妻精品一区二区不卡视频|

亚洲精品成人区在线观看|

牛牛在线精品免费视频观看|

一本一本久久a久久精品综合麻豆|

无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区|

国产精品高清全国免费观看|

国产精品萌白酱在线观看|

精品伊人久久大线蕉地址|

欧洲精品一区二区三区|

国产亚洲高清在线精品不卡

|

人与狗精品AA毛片|

精品国产麻豆免费人成网站|

成人国内精品久久久久一区|

99精品无人区乱码1区2区3区|

中文字幕日韩精品在线|

久久综合精品视频|

精品无码人妻夜人多侵犯18

|

国产精品青草久久久久福利99|

免费精品国产自产拍观看|