-

華南植物園在西藏發現葫蘆科新種——墨脫波棱瓜

近日,由中國科學院華南植物園植物科學研究中心、西藏大學生態與環境學院以及廣東省農業科學院環境園藝研究所等多個科研機構組成的科研團隊,在西藏墨脫縣發現了一種葫蘆科植物新種,并將其命名為“墨脫波棱瓜”( Herpetospermum metuoensis Y. S. Chen & B. Y. Zhang)。這一發現對于豐富我國植物多樣性資源具有重要意義。?新種特征?墨脫波棱瓜屬于葫蘆科波棱瓜屬(Herpetospermum),是一種雌雄異株的藤本植物。其莖部近無毛,長2-6米,直徑1-4毫米。卷須2-5歧,微柔毛,分枝長度不等。葉片心形至三角狀心形,長2.5-11厘米,寬3.5-15厘米,紙質,兩面疏被微柔毛,通常3-7裂,裂片長圓形至三角形。雄花序單生,長7-21厘米,含5-16朵花;苞片不明顯,圓形至寬卵形,長1-1.5毫米,早落。雄花花瓣黃色,直徑5-8厘米,花瓣5枚,近圓形至橢圓形。雌花單生,子房圓柱狀,疏被微柔毛,每室含胚珠6枚,下垂;花柱長1.3-2.1厘米,柱頭3枚,2裂,近圓形至寬橢圓形。果實成熟時黃色,淡黃色,紡錘形至橢圓紡錘形,表面光滑無毛,頂端具喙狀蓋裂。種子不規則長圓形六邊形,邊緣每角具突起,成熟后變為黑褐色或黑色。該新種與冠蓋波棱瓜 Herpetospermum operculatum比較近緣,成熟果實蓋狀開裂,但是可以通過其雄花苞片不明顯、圓形到寬卵形、長1-1.5毫米、花瓣近圓形到橢圓形、每室6個胚珠、下垂、柱頭近圓形到寬橢圓形、果黃綠色、梭形到橢球梭形、無毛,種子長圓形六邊形,邊緣每個角都有突起等形態特征區別。?發現過程?科研團隊在2021年冬季收到了來自墨脫縣的兩份標本和數十粒種子,經過仔細研究和文獻比對,初步判斷這些植物屬于波棱瓜屬。然而,播種的種子在2022年并未萌發。直至2023年10月,科研團隊再次前往墨脫縣進行實地考察,成功在野外觀察到了這一植物,并采集了標本。通過對其形態特征的詳細觀察和比較,團隊最終確認這是一個未被描述的新物種。分布與保護?墨脫波棱瓜目前僅知分布于西藏墨脫縣,生長在灌叢和林緣,海拔1300-2500米之間。據科研團隊調查,該新種在墨脫縣發現了五個種群,其中一個種群僅包含4株個體,且位于路邊,易受道路建設和荒地開墾的影響,面臨消失的風險。?科研意義?墨脫波棱瓜的發現不僅豐富了我國葫蘆科植物的多樣性,也為波棱瓜屬的分類學研究提供了新的材料和視角。此外,該新種的發現對于保護生物多樣性、促進生物資源可持續利用具有重要意義。相關研究成果以“Herpetospermum metuoensis (Cucurbitaceae),a new species from Xizang,China” 為題發表于國際分類學期刊Phytotaxa。中國科學院華南植物園研究助理張步云為論文第一作者,陳又生研究員為論文通訊作者。該研究得到廣東省基礎與應用基礎研究旗艦項目。論文鏈接:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.697.3.8圖:A體態;B體態;C卷須;D葉;E雄花序;F雄花上面觀;G雄花背面觀;H雄花縱切面;1 雌花上面觀;」雌花背面觀:K雌花縱切面;L果實;M果實縱切面;N果實橫切面;O 種子。照片為張步云拍攝(基于模式標本)

2025-04-18

-

深圳先進院?| 海量微泡群陣調控超深亞波長聲束,實現外泌體高純度分選(Science Advances封面文章)

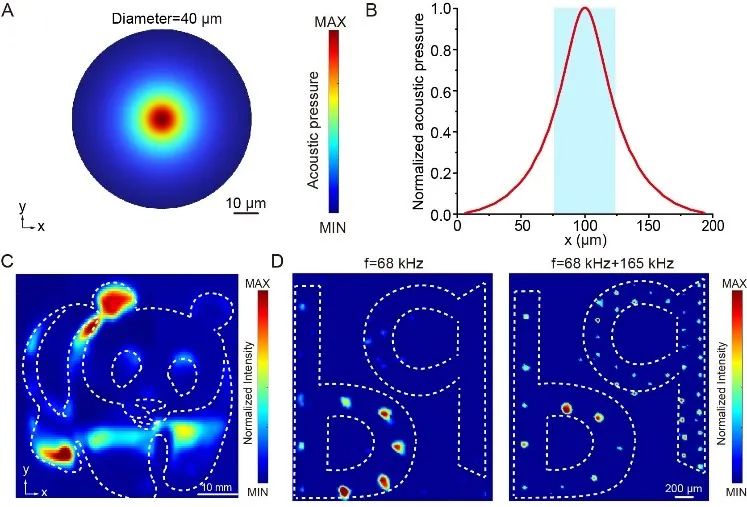

聲鑷利用梯度聲場產生的超聲輻射力實現對微小顆粒的捕獲、排列和搬運,因其具有非接觸、無創、無損等特點,成為聲學領域研究熱點方向之一。然而,相較于2018年獲得諾貝爾物理學獎的光鑷技術,超聲的聲波波長較長,衍射效應明顯,導致聲鑷難以實現對微納米生物顆粒的精確操控。如何突破聲學衍射極限以產生亞波長乃至超深亞波長聲束,已成為推動聲操控技術向超微生物尺度拓展的關鍵。聲鑷利用梯度聲場產生的超聲輻射力實現對微小顆粒的捕獲、排列和搬運,因其具有非接觸、無創、無損等特點,成為聲學領域研究熱點方向之一。然而,相較于2018年獲得諾貝爾物理學獎的光鑷技術,超聲的聲波波長較長,衍射效應明顯,導致聲鑷難以實現對微納米生物顆粒的精確操控。如何突破聲學衍射極限以產生亞波長乃至超深亞波長聲束,已成為推動聲操控技術向超微生物尺度拓展的關鍵。近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫學成像科學與技術系統全國重點實驗室鄭海榮院士、孟龍研究員團隊聯合美國弗吉尼亞理工大學田振華教授團隊在超深亞波長聲束構建方面取得突破。研究團隊提出了激發微泡共振產生超深亞波長聲束的方法,成功突破了傳統聲學的衍射極限,實現了對聲場的精細調控。并且利用大規模共振氣泡陣列,實現了全血樣本中高純度外泌體及其亞群的原位快速分離,為液體活檢和精準醫療領域提供了新手段。研究成果以“Oscillating Microbubble Array-based Metamaterials (OMAMs) for Rapid Isolation of High-Purity Exosomes”為題發表在期刊Science Advances,并被選為當期的封面文章。研究團隊在聚二甲基硅氧烷(PDMS)上設計直徑為40 μm的微腔結構,并利用液體表面張力的作用,在微腔處產生了穩定的氣泡。這種無外殼束縛的氣泡在165 kHz共振頻率(波長:~9 mm)激發下,產生明顯的非線性振動,成功產生了寬度僅為1/186波長的超深亞波長聲束,比聲波波長小2個數量級。當氣泡直徑為20微米時,聲束寬度達到24微米。而且,當大規模共振氣泡排布成不同的圖案時,可實現圖案化聲場的構建。例如,1.2萬個共振氣泡就能精確“描繪”出熊貓圖案的聲場分布。此外,通過改變氣泡的大小并精準控制其在不同空間位置的共振狀態,還能實現對聲場的動態調控。比如,組成圖案b的氣泡直徑為100 μm,q圖形中的氣泡粒徑為40 μm。當利用68 kHz超聲激勵氣泡時,可構建“b”圖案的聲場;當同時施加68 kHz和165 kHz激勵時,可產生“bq”復合圖案的聲場。通過微納加工工藝,結合表面疏水處理,成功制備了4.6萬個直徑為40 μm的微腔陣列,大幅提高了氣泡粒徑的一致性,氣泡粒徑偏差控制在1 μm以內。通過精確調控微腔間距至160 μm,避免了氣泡振動時的能量耦合,每個微腔形成的氣泡可視為獨立的、能量局域的“點聲源”,從而實現了大規模氣泡的非線性共振。在操控顆粒方面,揭示了顆粒在氣泡共振場中的動力學機制:對于40 μm的氣泡,當顆粒直徑超過18 μm時,氣泡振動產生的二階聲輻射力主導顆粒動力學行為,可將其穩定捕獲于氣泡表面;當顆粒直徑小于18 μm時,聲微流(microstreaming)產生的拽力起到了主導作用,驅動顆粒沿渦旋軌跡繞氣泡運動。該方法拓展了超聲操控的跨尺度能力,成功將超聲操控的下限拓展至65 nm,實現了對未經稀釋全血中納米級外泌體的高通量、高純度分選。與傳統的分選方法相比,該系統的分選外泌體時間從16小時縮短至3分鐘,同時純度達到93%。并且,分離后的外泌體保持了結構完整性和生物功能,保證了外泌體的生物應用。中國科學院深圳先進技術研究院孟龍研究員、牛麗麗研究員、美國弗吉尼亞理工大學田振華教授為論文共同通訊作者,中國科學院深圳先進技術研究院博士生李昕珈為論文第一作者。該研究成果得到國家自然科學基金、中國科學院先導B專項、廣東省自然科學基金等項目的資助。圖1:文章封面圖2:(A)單個氣泡共振聲場,(B)聲束寬度可以達到驅動頻率的λ/186;(C)利用氣泡實現圖案化聲場構建;(D) 聲場動態調控圖3:(A)大規模氣泡共振捕獲20 μm顆粒;(B)分離出來的外泌體的形態結構;(C)實現外泌體亞類分離

2025-04-18

-

深圳先進院?|?粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測與應急響應平臺正式上線——數字所空間信息研究中心陳勁松團隊成功構建"粵港澳大灣區國土資源與生態環境快速監測模型和技術體系”

數字所空間信息研究中心陳勁松團隊在粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測領域取得重要進展。研究團隊通過耦合長時間序列、多源、多時空尺度遙感數據及地面觀測數據,結合機器學習、人工智能算法,成功構建了面向粵港澳大灣區國土資源與生態環境快速監測模型和技術體系,建立了粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測與應急響應集成系統,系統上線后,已針對粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測、生態健康診斷與安全評估、國土安全應急響應等相關問題開展了多項應用示范,獲應用示范單位的一致好評。數字所空間信息研究中心陳勁松團隊在粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測領域取得重要進展。研究團隊通過耦合長時間序列、多源、多時空尺度遙感數據及地面觀測數據,結合機器學習、人工智能算法,成功構建了面向粵港澳大灣區國土資源與生態環境快速監測模型和技術體系,建立了粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測與應急響應集成系統,系統上線后,已針對粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測、生態健康診斷與安全評估、國土安全應急響應等相關問題開展了多項應用示范,獲應用示范單位的一致好評。該平臺系統由“國家重點研發計劃”、“深圳市可持續發展專項”等項目支持搭建,利用分布式存儲、云服務檢索及在線可視化等技術,集多源數據在線調取、多模型算法實時計算、在線可視化統計分析等功能于一體,能夠實現實時衛星數據接入、遙感生態參量在線計算、地表要素人工智能在線提取、區域變化在線分析、生態風險動態評估、災害信息動態查看以及生態紅線內要素動態監測預警等多類別業務應用。研究成果將服務于粵港澳大灣區國土資源變化智能監測及生態環境質量診斷評估,助力于推動粵港澳大灣區“天-空-地一體化”遙感生態環境監測系統技術體系發展,能夠為粵港澳大灣區生態文明建設提供強有力的科技支撐。多源時空數據多模式組織管理及可視化"我們研發的系統平臺能夠在線調取并處理多類別遙感數據。"陳勁松介紹,該系統平臺構建了包括在線衛星數據資源(Landsat系列,Sentinel系列)、本地數據資源、專題監測產品、基礎底圖數據的多源時空數據庫,同時系統與Google Earth Engine進行了接口對齊,并綜合考慮了時空檢索和數據更新需求,能夠實現面向粵港澳大灣區國土資源與生態環境監測的時空數據的在線調度、管理、計算、存儲與產品可視化渲染以及在線統計分析服務。面向國土資源與生態環境安全監測的模型算法研發集成系統平臺集成了研究團隊融合遙感與人工智能技術研發的遙感生態參量計算、地表要素提取、區域變化監測、生態風險評估、災害預警等算法模型,并針對林地砍伐、森林火災、臺風監測及生態紅線管控等四個典型的應用場景開展了系統功能建設。系統能夠常態化監測遙感生態參量變化,有效識別多類地表要素、長期進行生態紅線內要素動態監測及生態環境質量動態評估,并及時進行災害預警響應。應用前景粵港澳大灣區作為國家戰略發展區域,在推動經濟高質量發展的同時,高度重視生態文明建設、可持續發展及“碳達峰、碳中和”目標的實現。該系統平臺在現有功能下,用戶能夠實現在線國土資源與生態環境常態化監測,未來可綜合考慮粵港澳大灣區高度城市化與豐富自然生態的雙重特征,擴展空氣污染監測治理、碳排放監測等模塊,服務粵港澳大灣區“雙碳”目標,推動綠色低碳可持續發展,助力粵港澳大灣區生態文明建設。<!--!doctype-->圖 1?多種遙感數據在線查詢圖 2?土地覆被的在線分類和統計分析圖 3?城市發展動態變化與森林郁閉度監測

2025-04-17

-

廣州地化所?|?鐘廣財、張干等-NC:發現“嫦娥五號”月壤樣品中存在稠環芳香有機質

????地外有機質研究對于揭示地球前生期演化、生命起源、和地外生命痕跡探測有重要意義,是很多太空任務的重要科學目標。月球有機質探查極具挑戰性,以往“阿波羅”計劃的月球樣品中檢出的有機質,大多來自地球污染。近期,中國科學院廣州地球化學研究所張干研究員帶領由原有機地球化學國家重點實驗室科研骨干組成的研究團隊,綜合運用多種技術方法,首次對我國 “嫦娥五號”任務返回的月壤樣品中可能存在的有機質進行了探查。????張干等提出了月壤樣品中存在稠合芳香有機質的科學假設,制定了使用苯多羧酸(BPCA)分子探針技術,識別和量化月球樣品中稠環芳香物質的技術方案。實驗結果表明,“嫦娥五號”月壤樣品(CE5C0400YJFM00506)中存在可識別和定量的稠環芳香物質(圖1),其含量達5.0–9.2 ppm(均值:7.4 ± 1.4 ppm。ppm即百萬分之一)。研究團隊還發現,相比于地球類似物(如木炭、煙炱、干酪根等黑碳物質),由月壤樣品中的稠環芳香物質所衍生的BPCA分子組成具有鮮明的特異性(圖2),芳環稠合度極高,呈現出與4 nm大小石墨烯相類似的結構特征。圖1?“嫦娥五號”月壤樣品(CE5C0400YJFM00506)中稠環芳香有機質(作為BPCA)的UPLC-MS/MS質量色譜圖圖2 “嫦娥五號”月壤樣品(CE5C0400YJFM00506)中稠環芳香有機質衍生苯多羧酸(BPCA)的分子組成(左上角,深紅色)顯著區別于地球類似物(粉紅色,不同類型和不同演化程度地球巖石干酪根;綠色,不同熱演化木炭;橘黃色,煙炱;藍色,焦炭;黑色,富勒烯和碳納米管)????進一步地,研究團隊測定了月壤樣品中稠環芳香物質所衍生的BPCA化合物(B6CA、B5CA)的單體穩定碳同位素組成(δ13C),其值為:?5.0 ± 0.6‰至+3.6 ± 1.3‰,這顯著高于地球有機質的δ13C值,排除了月壤中稠環芳香物質來自地球人為污染的可能性。????隕石撞擊是月壤稠環芳香物質最為可能的來源途徑。研究所測得的月壤稠環芳香物質的δ13C值,高于隕石中稠環芳香物質、但低于隕石中的非芳香有機質。研究團隊認為,在隕石撞擊過程中,發生了非芳香物質向稠環芳香物質的轉化,即月壤中的稠環芳香有機質主要是“從頭生成”的,而非直接繼承自撞擊月球的隕石或小行星。這一過程將使在月球表面惡劣環境下易于分解的有機質轉化為更穩定的類石墨烯物質,從而有利于外源有機碳在月球表面的累積。在缺少可有效緩沖隕石撞擊的行星(如火星—大氣壓僅為現時地球的0.75%和早期地球)上探查有機質時,這一過程也無疑值得關注。????此外,研究團隊還應用熱裂解-氣相色譜-質譜(Py-GC-MS)、可見/熒光顯微鏡、拉曼光譜、可溶有機小分子(氨基酸、醛、酮、一元羧酸等)氣相色譜-質譜(GC-MS)和液相色譜-質譜/質譜(UPLC-MS/MS)靶向分析等技術,對 “嫦娥五號”月壤樣品中可能存在的其它類別的有機物質進行了全面探查,均未獲有效檢出結果。這意味著,稠環芳香物質是月壤中有機碳質的主要存在形態。????相關研究成果發表于國際學術期刊《Nature Communications》2025年第16卷。鐘廣財副研究員為第一作者,張干為唯一通訊作者。該研究由國家自然科學基金重大項目(42192511)、重點項目(42030715)、中國科學院重點部署項目(ZDBS-SSW-JSC007-8)資助。?論文信息:Guangcai Zhong(鐘廣財),Xin Yi(怡欣),Shutao Gao(高淑濤),Shizhen Zhao(趙時真),Yangzhi Mo(莫揚之),Lele Tian(田樂樂),Buqing Xu(徐步青),Fu Wang(王甫),Yuhong Liao(廖玉宏),Tengfei Li(李騰飛),Liangliang Wu(吳亮亮),Yunpeng Wang(王云鵬),Yingjun Chen(陳穎軍),Yue Xu(徐玥),Sanyuan Zhu(朱三元),Linbo Yu(于琳波),Jun Li(李軍),Ping'an Peng(彭平安) & Gan Zhang(張干)*. Polycyclic aromatics in the Chang'E 5 lunar soils. Nature Communication,16,3622 (2025).?原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58865-5

2025-04-19

-

南海海洋所?|?突破性研究揭示土耳其雙震發震機制:流體侵入成關鍵

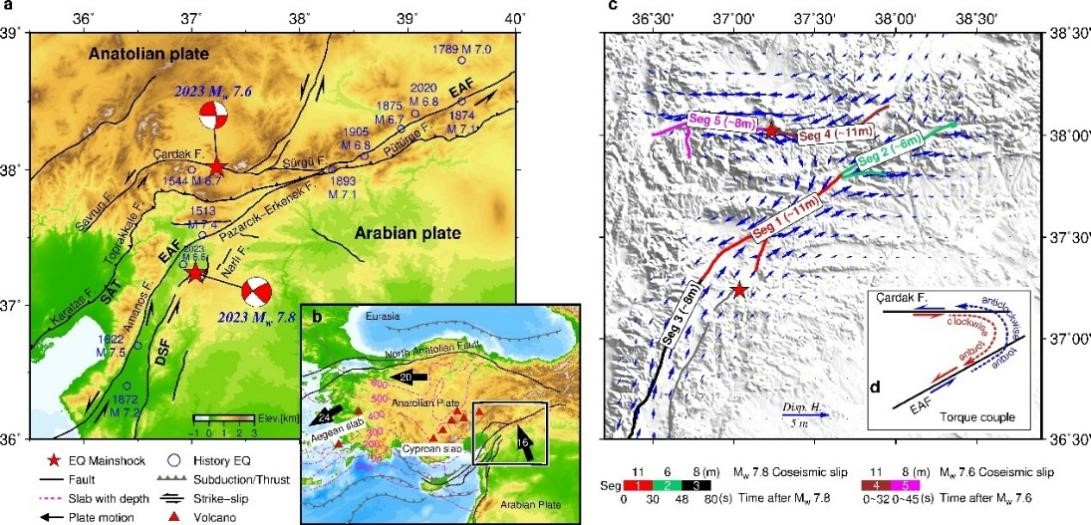

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境與島礁生態全國重點實驗室、邊緣海與大洋地質實驗室研究員王志聯合研究員邱強、林間院士、博士伏毅和云南大學研究員裴順平在2023年土耳其大地震雙震機制的研究上取得突破性進展,相關成果發表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment/《通訊-地球與環境》上,研究員王志為論文的第一和通訊作者。土耳其地處復雜的板塊邊界,東安納托利亞斷層(EAF)和死海斷層(DSF)在此交匯,使得該地區地震活動頻繁。2023年2月6日,該地區在9個小時內發生了兩次7.6級以上大地震,造成了巨大的人員傷亡和財產損失,引發全球關注。然而,其雙震發震機制一直未被明確。研究團隊采用了聯合層析成像方法,取得了重大突破。團隊利用215,906組高質量P波和S波走時數據對,通過地震層析成像多參數聯合反演方法,成功獲取震源區的縱、橫波速度、泊松比、飽和度和孔隙密度結構。研究發現,第一次7.8級地震發生在阿拉伯板塊內低孔隙度、低流體飽和度的脆性構造帶,利于超剪切脆性破裂;第二次7.6級地震則發生在安納托利亞板塊內高孔隙度、高流體飽和度的韌性構造區域,表現為亞剪切破裂行為。更重要的是,第一次地震使?ardak斷層法向應力顯著降低,激活該斷層,促使飽和流體沿斷層及裂縫侵入斷裂帶,增加流體孔隙壓力,觸發第二次地震。這一研究首次從多物理參數角度揭示了土耳其雙震差異化的發震機制,明確流體侵入在第二次地震觸發中的關鍵作用,為地區防震減災提供了重要地球物理依據。圖1?土耳其雙震的地表構造、歷史大地震、板塊相對運動和俯沖深度與雙震破裂帶圖2?土耳其地震震源區多參數(橫波速度、Vp/Vs、孔隙密度和飽和度)在發震層的結構特征圖3?土耳其雙震不同的發震機制示意圖本研究工作得到了國家自然科學基金和中國科學院專項等項目的聯合資助。文章信息:Wang,Z.,Qiu,Q.,Fu,Y.,Lin,J.,Pei S.?2025. Distinct triggering mechanisms of the 2023 Türkiye earthquake doublet.?Commun Earth Environ?6:287文章鏈接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02266-5

2025-04-17

-

南海海洋所?|?研究建立地震過程中飽水巖層應力—溫度響應理論基礎

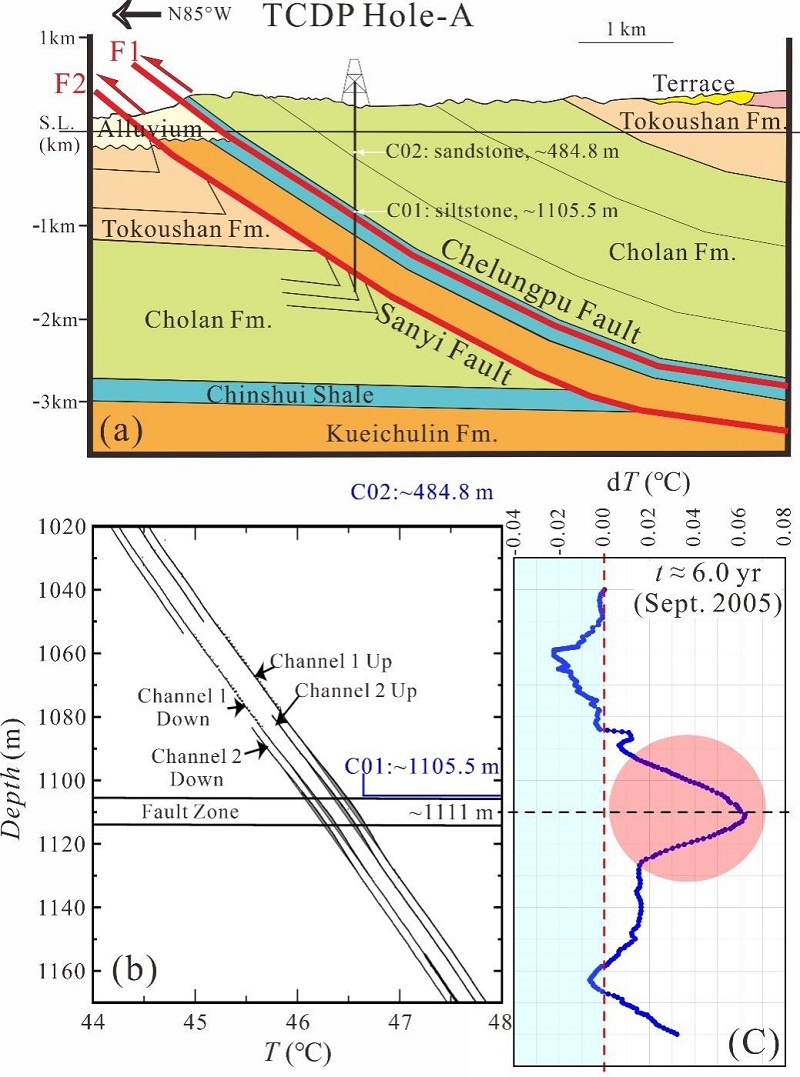

近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質實驗室(OMG)施小斌研究員團隊楊小秋和許鶴華,與美國密西西比大學教授Alexander H.D. Cheng、日本京都大學教授Weiren Lin及中國科學院大學教授張懷合作,推導并建立了同震應力變化過程中飽水巖層溫度響應熱-力學理論基礎,并嘗試用于解釋震后鉆孔測溫結果。該工作已發表在Physics and Chemistry of the Earth上。研究員楊小秋為論文第一作者和通訊作者。地震發生后,鉆孔測溫結果往往能揭示一些關鍵信息。1999年我國臺灣集集地震、2008年汶川地震及2011年日本東北大地震后,鉆孔測溫結果顯示:在同震滑移面上下5–20米范圍內存在溫度正異常;同時,在距滑移面20–60米范圍內也存在明顯的溫度負異常,其峰值雖僅為正異常峰值的1/4–1/3,但其分布范圍卻是正異常的3–4倍。目前,溫度正異被普遍認為是由摩擦生熱效應所致,而溫度負異常的成因一直未被充分認識。該團隊基于多孔介質熱彈性理論,提出同震應力釋放是導致溫度負異常的成因機制。為驗證該理論預測,需要獲取巖石絕熱應力-溫度響應系數β = (?T/?P)s。前期,研究團隊已開展實驗并獲得干燥條件下地殼常見巖石的絕熱應力-溫度響應系數βdry (1.53–6.15 mK/MPa)。然而,地殼巖層多為飽水狀態。因此,本研究首先基于有效應力原理進行理論推導,首次建立了飽水巖石絕熱應力-溫度響應(βwet)的熱-力學理論公式,并從孔-熱-彈理論出發,進一步證實了該理論公式的正確性和普適性。該公式揭示了飽水巖石絕熱應力-溫度響應系數與巖石固體介質、孔隙流體的應力-溫度響應系數、體熱膨脹系數、體積熱容、孔隙度、Skempton系數及背景溫度之間的定量關系,使得研究人員能夠基于常規巖石熱-力學參數定量計算不同背景溫度下的βwet。基于該理論基礎,研究團隊計算了15種代表性巖石在背景溫度23–50°C內的βwet取值范圍,發現其值均高于干燥條件下的βdry,且可壓縮性越高的巖石,βwet與βdry的比值越顯著。此外,βwet隨背景溫度呈線性增長趨勢。通過該理論,團隊計算獲得集集地震同震溫度降在18–53 mK范圍,與震后鉆孔測溫結果(~25 mK)較吻合,并進一步論證理論可預測現場觀測到的“負–正–負”溫度變化模式。同震事件是多物理場耦合的復雜現象,建模工作常因缺乏可靠原位數據而更加困難。本研究聚焦于應力致熱機制的理論闡釋,其預測結果與實測現象的合理吻合為構建更全面的耦合模型提供了理論基礎。本項研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國科學院南海海洋研究所自主部署項目、自然資源部海底礦產重點實驗室開放基金課題及日本科學促進會的資助。相關論文信息:Yang,X.,A. H. D. Cheng,W. Lin,H. Xu,and H. Zhang. Theoretical basis and analyses of temperature responses of water-saturated rocks to rapid changes in confining pressure,Physics and Chemistry of the Earth,2025,103925 .論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.pce.2025.103925同主題相關前期工作:1.楊小秋,林為人,葉恩肇等. 斷裂帶同震溫度負異常機制分析. 地球物理學報,2020,63(4):1422-1430 .論文鏈接:http://www.geophy.cn/article/doi/10.6038/cjg2020M06382.Xiaoqiu Yang,Weiren Lin,Osamu Tadai,Xin Zeng,En-Chao Yeh,Chuanhai Yu,Haibing Li,Huan Wang. Experimental and numerical investigation on temperature response to stress changes of rocks. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,2017,122(7):5101-5117.論文鏈接:https://doi.org/10.1002/2016JB013645圖1? 1999年我國臺灣集集地震震后車龍鋪斷層(F1)TCDP Hole-A鉆孔溫度測量概況圖2? 在23~50℃下,地殼常見巖石的βdry和βwet與體積模量Kd_i之間的關系圖3? 15種代表性巖石的βwet對背景溫度T0 (23~50℃)的依賴性(藍色和紅色實心圓分別表示每種巖石的下限和上限。在23°C下,βdry以紅星作為參考。虛線FL是每個巖樣的線性擬合)圖4? 震后地層孔隙壓分布模式示意圖(以穿過空間點(-1.2,0,0.3)到點(1.6,1,-5)的線為例;其中縱軸和橫軸分別代表孔隙壓力(p)和距離(Distance),它們可以是任意比例)

2025-04-17

-

南海海洋所?|?研究發現夏季兩類大西洋尼諾對南極海冰有顯著不同影響

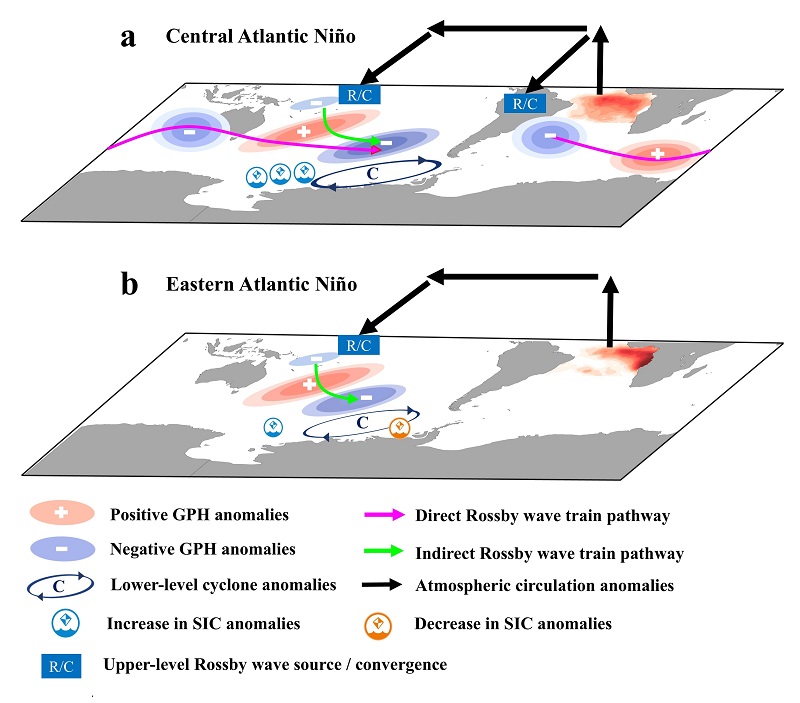

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境實驗室(LTO)、全球海洋和氣候研究中心(GOCRC)以及廣東省海洋遙感重點實驗室(LORS)的王春在研究員團隊在熱帶-極地氣候研究領域取得新進展。該團隊揭示了北半球夏季中部型(CAN)與東部型大西洋尼諾(EAN)對西南極海冰的差異性影響及其物理機制,相關研究成果發表在Nature子刊npj Climate and Atmospheric Science上。博士后陳柏洋為論文第一作者,研究員王春在為通訊作者,合作者還包括研究員張磊和中山大學副教授范漢杰。大西洋尼諾是熱帶大西洋氣候系統年際變化的主要模態,其能通過局地海氣相互作用和大氣遙相關對全球的氣候條件產生重要影響。最近研究表明,根據海溫異常中心位置的不同,大西洋尼諾可劃分為兩種類型,即CAN和EAN。另外,王春在團隊前期研究已發現,這兩類事件對北半球熱帶外區域(如歐洲)的氣候影響存在顯著差異。然而,它們是否可以激發不同的大氣遙相關波列,進而對南半球熱帶外區域(特別是南極地區)產生差異化氣候影響,仍是一個亟需回答的問題。針對以上問題,本研究利用觀測海溫數據、再分析資料和數值模式試驗探究了夏季CAN和EAN通過大氣橋對西南極海冰的影響(圖1)。研究結果顯示,兩類大西洋尼諾對西南極海冰密集度的影響出現顯著差異:CAN事件引起的海冰異常強度更大、范圍更廣,其影響程度遠超EAN事件。這種差異主要源于兩類事件在南半球誘導的大氣波列存在明顯不同。具體而言,CAN事件可以通過直接和間接兩種途徑在南半球誘導出兩條大氣波列,協同增強阿蒙森海低壓系統;而EAN事件僅能通過間接途徑產生一條大氣波列,這與其較弱的局地Hadley環流無法在副熱帶南大西洋形成顯著的大氣波源密切相關。由于阿蒙森海低壓系統可以通過經向熱平流輸送和風應力強迫對西南極海冰的生成和分布產生重要調控作用,而CAN和EAN事件對該低壓系統的影響不同,最終導致二者對西南極海冰的影響呈現顯著差異。該項研究揭示了兩類大西洋尼諾的氣候效應存在顯著的差異。這一發現有助于提高南極海冰的季節性氣候預測能力,完善氣候動力學理論框架,并為我們更好地理解熱帶-極地遙相關及其氣候效應提供了新的科學依據。本研究得到了國家自然基金委合作創新研究團隊項目、國家自然科學基金重大項目等共同資助。相關論文信息:Chen,B.,Wang,C.*,Zhang,L.,& Fan,H. (2025). Distinct Impacts of the Central and Eastern Atlantic Ni?o on West Antarctic Sea Ice. npj Climate and Atmospheric Science,8,142.文章鏈接:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01040-w圖1?兩類大西洋尼諾影響西南極海冰的示意圖。a 中部型大西洋尼諾通過直接和間接的途徑產生兩條大氣波列共同影響西南極海冰。b 東部型大西洋尼諾只能通過間接的途徑產生一條大氣波列影響西南極海冰。

2025-04-16

-

深圳先進院?| 功能基因智能挖掘大模型SYMPLEX推動生物制造與合成生物元件開發(Science Advances)

隨著生物測序技術突破,全球天然基因庫已積累數十億量級序列,其中蘊藏海量高價值功能基因。然而,當前僅有少數明星基因被深度挖掘,絕大多數仍處于“沉睡”狀態。如何突破傳統注釋與建模局限,利用AI等手段激活“基因寶庫”,正成為合成生物學與生物制造領域的關鍵挑戰。4月9日,中國科學院深圳先進技術研究院定量合成生物學全國重點實驗室、合成生物學研究所婁春波團隊與北京大學定量生物學中心錢瓏團隊合作在國際學術期刊Science Advances上發表題為"Discovery of Diverse and High-quality mRNA Capping Enzymes through a Language Model-enabled Platform"的研究論文,報道了全球首個面向合成生物學元件挖掘與生物制造應用的大語言模型——"SYMPLEX",并將SYMPLEX模型應用于mRNA加帽酶基因的挖掘,展示了大語言模型賦能生物制造的巨大潛力。該模型通過融合領域大語言模型訓練、合成生物專家知識對齊和大規模生物信息分析,實現了從海量文獻中自動化挖掘功能基因元件,并精準評估其工程化應用潛力。研究團隊將SYMPLEX應用于mRNA疫苗生物制造關鍵酶——加帽酶的挖掘,成功獲得多種高性能新型加帽酶。第三方公司實驗驗證顯示,這些酶在催化效率上超越國際頭部企業New England Biolabs(NEB)商業化加帽酶2倍以上,顯著提升了mRNA疫苗生產率和成本效益。此項成果不僅為合成生物學元件設計提供了AI驅動的新范式,更展現了大語言模型等人工智能技術在生物制造中的廣闊應用前景。?■ 破局傳統:功能基因深度挖掘的大語言模型天然生物基因組蘊藏著海量功能基因,這些基因在進化過程中不斷優化,形成了多樣化的序列空間和復雜精巧的功能活性,賦予生物體適應復雜環境的獨特優勢。隨著高通量測序技術的發展,全球生物序列數據庫已突破數十億規模,為生物制造和合成生物學提供了前所未有的基因元件資源庫。然而,盡管這些天然基因蘊含著巨大的應用潛力,目前僅有少數明星基因(如基因編輯工具酶)得到了系統的注釋和結構解析。這種研究的不均衡導致現有基于序列、結構或深度學習的基因挖掘技術和蛋白質設計方法難以應用于更復雜的基因系統,嚴重制約了高價值功能基因的開發與利用。針對上述問題,研究團隊創造性地將大型語言模型(LLM)與結構化生物知識庫深度融合,開發出SYMPLEX智能基因挖掘平臺(圖1)。SYMPLEX是強大的功能基因搜索引擎,通過自動化閱讀和理解千萬級體量的生物學文獻,在基因、功能和知識水平上提取分析文獻內容,并與專家數據庫進行概念對齊、交互和基于先進生物信息技術的統計模式生成,從而提供證據鏈完整的高質量候選基因集合。SYMPLEX不僅有效規避了大語言模型幻覺,還能自動生成基因功能相關的細粒度知識樹,引導科學家探索廣泛的生物機制和分子過程(圖1)。對比結果表明,SYMPLEX大模型在挖掘基因的深度、數量和多樣性上均顯著優于傳統生物信息學方法,其挖掘的基因多樣性也超越了現有蛋白質功能預測模型的邊界(圖2)。■ 應用案例:解鎖mRNA疫苗高效生產的蛋白質密碼近年來,mRNA疫苗以其高效、可快速開發等特點在全球抗疫中發揮了關鍵作用。然而,mRNA疫苗背后的一項關鍵工藝——mRNA 5’端加帽(capping),卻因其效率較低、成本高昂成為“卡脖子”環節。加帽過程對穩定mRNA、促進翻譯和減少免疫反應至關重要,而目前mRNA疫苗生產工藝中使用的仍是傳統的痘病毒雙蛋白(Vaccinia D1/D12)加帽酶,選擇有限且價格昂貴。研究團隊利用SYMPLEX大規模挖掘mRNA加帽酶,并進行了實驗驗證。SYMPLEX通過批量處理生物學文獻和生物信息分析,識別出16,685個與 mRNA 加帽相關的基因,并進一步篩選出75類(18,779 條序列)高置信度的完整加帽酶基因。經過46種候選基因實測,研究團隊獲得了14種可在哺乳動物和酵母細胞中穩定發揮作用的加帽酶,其中2種新型加帽酶的體外活性比商業化痘病毒加帽酶高出兩倍(圖3)。值得一提的是,本研究挖掘的新型加帽酶與已知加帽酶的序列相似性低于20%,且編碼序列長度縮減30%,有望為mRNA疫苗和基于mRNA的基因療法研究提供關鍵使能技術支持。此外,SYMPLEX的挖掘還揭示了加帽酶在自然界中多樣的構型與進化策略。研究發現,加帽酶TPase功能域的桶狀外圍結構具有保守與可設計區間,而MTase功能域則存在新的酶活中心模體。這些發現表明,SYMPLEX不僅能助力于理解生物過程的多樣化策略,還可為酶的理性工程優化或生成式蛋白設計提供高質量數據集。?■ 平臺賦能:合成生物制造的“智能基座”目前,SYMPLEX在線交互式平臺已上線供研究人員免費使用(https://bdainformatics.org/page?type=SYMPLEX)(圖4)。平臺采用模塊化設計,提供三個核心功能:(1)文獻智能提取引擎PubEngine:支持高通量的文獻智能檢索分析與可視化交互;(2)基因功能標注系統GeneTagger:實現從分子機制到生物過程的細粒度自動化基因與功能提取;(3)標準化知識中樞GeneNorm:實現與專家知識庫的概念對齊與標準化,支持知識樹構建和功能模式識別。各模塊既可無縫協同實現高效數據流轉,又能獨立運行,以加速功能基因挖掘以及蛋白質設計。平臺現有注冊用戶200余人,2024年訪問量達6000余次。本項研究開創了功能基因深度挖掘的新范式,利用大語言模型高效推動生物知識轉化,為mRNA疫苗規模化生產提供了關鍵酶資源庫。研究團隊正利用SYMPLEX挖掘更多可用于生物制造和合成生物學的關鍵酶元件,并將該平臺拓展至合成通路設計等領域,有望推動生物制造進入“AI for Science”新紀元。北京大學研究員錢瓏、中國科學院深圳先進技術研究院研究員婁春波為本文共同通訊作者。北京大學博士研究生王天澤、覃博文、厲思宏,中國科學院深圳先進技術研究院博士研究生王子陌為共同第一作者。本研究獲得了浙江大學歐陽頎教授團隊和北京遠軒科技有限公司的大力支持,并得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、北京市重點基金以及深圳合成生物學創新研究院等項目的資助。???圖1.SYMPLEX大模型的技術路線及其與傳統基因挖掘流程對比圖2.SYMPLEX挖掘結果多樣性對比和細粒度知識樹生成圖3. 候選加帽酶在細胞體系和體外轉錄體系中表現出跨物種、跨體系的高加帽效率?圖4.SYMPLEX平臺

2025-04-11

-

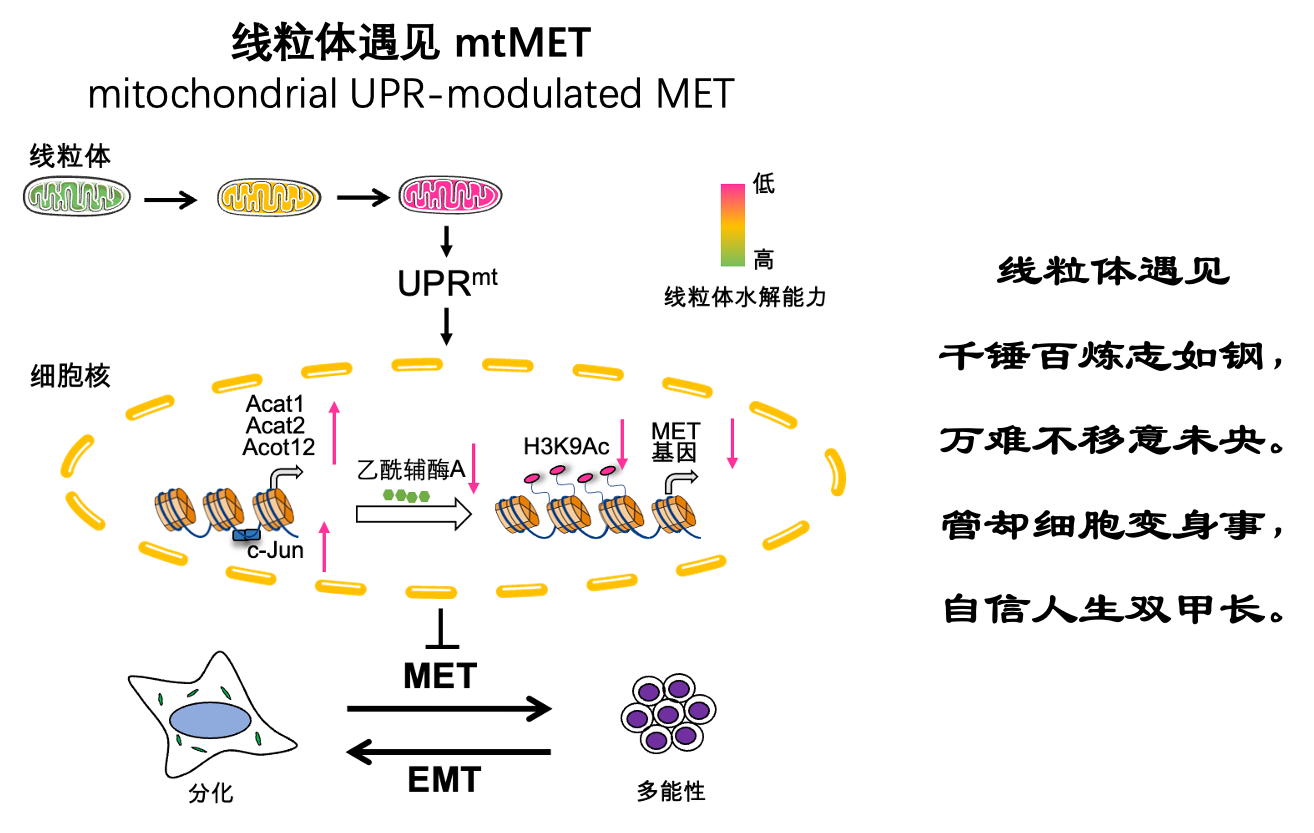

廣州健康院科學家發現線粒體應激調控干細胞命運的“線粒體遇見”mtMET新模式

4月9日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉興國團隊與廣州醫科大學應仲富團隊在Nature Metabolism期刊上發表了一篇題為The mitochondrial unfolded protein response inhibits pluripotency acquisition and mesenchymal-to-epithelial transition in somatic cell reprogramming的文章。揭示了線粒體未折疊蛋白反應(Mitochondrial unfolded protein response,UPRmt)在多能干細胞命運中通過c-Jun調控組蛋白乙酰化,進而影響間充質-上皮轉化(MET)的新模式(mitochondrial UPR-modulated MET,mtMET)。這一模式的英文縮寫MET是“遇見”的過去式,因此將這一新模式稱為“線粒體遇見”。該研究進一步擴展了線粒體反向調控細胞核并調控細胞命運的研究領域。此外,團隊證明 UPRmt通過增強上皮-間充質轉化 (EMT)促進腫瘤遷移和侵襲,揭示了腫瘤治療的潛在新靶點。UPRmt是一條重要的線粒體到核的反向調控途徑,線粒體蛋白穩態失衡、活性氧(ROS)升高、線粒體和核基因表達不平衡或者線粒體功能障礙都會激活UPRmt,其激活可以啟動由細胞核編碼的線粒體熱休克蛋白和蛋白酶等基因群轉錄活化程序,促進線粒體功能在應激反應中的維持。在線蟲中UPRmt會延長壽命,然而在哺乳動物細胞中UPRmt在干細胞命運決定和發育中的作用,在很大程度上仍未得到探索。團隊首先全面的檢測多能性的不同狀態:獲得、退出,以及二細胞期-著床前-著床后的狀態轉換中UPRmt的變化規律。結果表明,多能性獲得、退出時,?UPRmt具有顯著的變化。其中,UPRmt在多能性獲得早期階段短暫激活,隨后逐漸減弱。同時發現c-Myc是UPRmt激活的關鍵因子。c-Myc的過表達能夠顯著增加UPRmt的標志物Hsp60的表達,而其他轉錄因子(Sox2、Klf4和Oct4)則沒有類似效果。進一步的研究發現,在多能性的獲得中UPRmt的激活抑制了MET過程。團隊同時也檢測了哺乳動物早期分化和腫瘤中,UPRmt同樣發揮了調控MET的作用。UPRmt的激活可以增強癌細胞的遷移和侵襲能力。在機制方面,團隊通過篩選獲得UPRmt反向調控通路中的全新關鍵因子c-Jun。c-Jun是一個原癌基因,會抑制多能性的獲得,而UPRmt的激活會促進c-Jun的表達。c-Jun通過轉錄調控,上調乙酰輔酶A代謝酶的表達,從而降低乙酰輔酶A的水平。由于乙酰輔酶A與組蛋白乙酰化密切相關,研究團隊進一步發現UPRmt的激活會減少組蛋白的乙酰化,特別是H3K9乙酰化(H3K9Ac)的水平。團隊繼續發現UPRmt的激活會減少H3K9Ac與上皮樣相關基因(E-cadherin和Epcam等基因)啟動子區域的結合,這種H3K9Ac水平的降低使得H3K9Ac與上皮樣相關基因的結合減少并抑制上皮樣相關基因的表達,抑制MET。通過補充乙酰輔酶A的前體物質(如乙酸、檸檬酸和丙酮酸),可以恢復H3K9Ac的水平,并恢復MET相關基因的表達水平。綜上,這項研究首次揭示了在多能干細胞命運調控中UPRmt通過c-Jun降低乙酰輔酶A水平,減少組蛋白乙酰化,進而抑制MET的新通路。這種線粒體調控MET的模式也存在于早期分化和腫瘤領域,是具有廣泛性的生物作用模式。“千錘百煉志如鋼,萬難不移意未央”,當線粒體面臨“壓力山大”時,她會悄悄告訴細胞核,細胞核會發出指令改變細胞的“顏值”:能屈能伸的細胞從彼此之間緊密附著的上皮細胞“靜若處子”,變為表現出更多的遷移和侵襲能力的間充質細胞“動若脫兔”。而這一細胞變身,聯系了UPRmt、干細胞這兩大長壽因素,正是“管卻細胞變身事,自信人生雙甲長”。本研究是中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、廣州醫科大學、中國科學院香港創新研究院再生醫學與健康創新中心、香港中文大學、山東農業大學、香港大學、西湖大學等多個研究組合作完成。本研究獲國家重點研發項目、中國科學院、國家自然科學基金、廣東省和廣州市的經費支持。論文鏈接圖1?線粒體未折疊蛋白反應通過調控間充質-上皮轉化阻礙細胞多能性獲得

2025-04-11

-

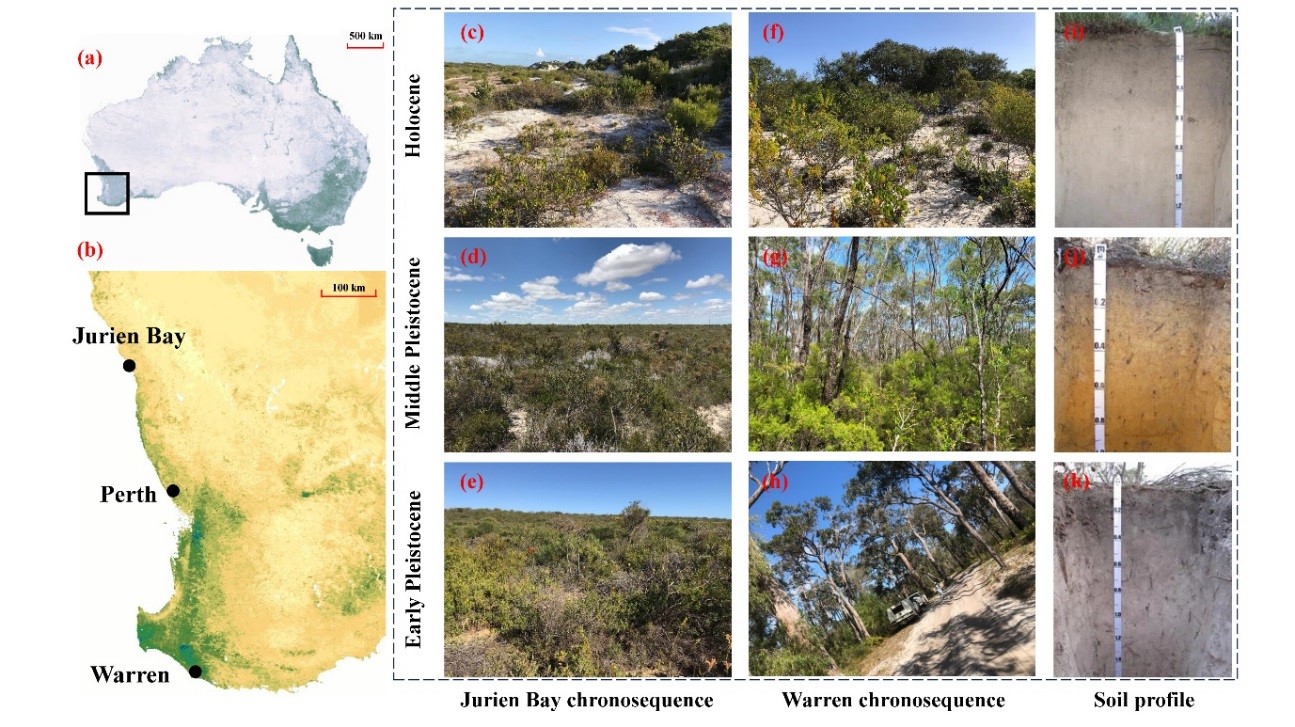

華南植物園發現200萬年沙丘序列揭示氣候與成土過程對土壤有機質轉化的協同調控機制

全球氣候變化加劇的背景下,深入理解土壤碳固存機制對提升陸地生態系統碳匯功能及其穩定性具有重要意義。溶解性有機質(DOM)和球囊霉素相關蛋白(GRSP)作為土壤碳庫的重要組分,在有機碳的積累與穩定過程中扮演關鍵角色。然而,其在生態系統長期發展中的分布規律、變化特征及其調控機制仍不明確。中國科學院華南植物園恢復生態學任務團隊選取澳大利亞西南部干熱氣候區的Jurien Bay與濕冷氣候區的Warren兩條跨越200萬年的海岸沙丘序列為對象(圖1),系統解析了氣候與成土過程對DOM與GRSP的變化特征及其對土壤有機碳動態的影響。圖1.研究區域示意圖DOM的功能轉變:從養分供給到碳匯穩定研究團隊采用熒光激發-發射矩陣(EEM)結合平行因子分析(PARAFAC)技術,發現濕冷氣候區(Warren)的DOM積累水平和腐殖化指數顯著高于干熱區(Jurien Bay),表現出更高的穩定性。這種差異主要源于植被輸入、碳供給以及土壤環境的不同。進一步發現,在生態系統發育的早期階段,DOM濃度較高且富含蛋白類和微生物源組分,為植物和微生物提供了重要的養分來源;而在退化階段,DOM逐漸轉變為以腐殖酸和富里酸等穩定性成分為主,其功能從促進養分周轉轉向增強碳庫穩定(圖2)。圖2.可溶性有機質(DOM)隨沙丘生態系統發育演變規律GRSP的“逆勢積累”:長期養分貧化下的碳積累機制研究首次報道了在叢枝菌根真菌(AMF)生物量下降的情況下,GRSP(特別是EE-GRSP)在古老缺磷土壤中顯著積累的現象。這一“逆勢積累”現象源于植物通過增加地下碳分配以促進AMF生物量的周轉,同時受到土壤酸度、養分化學計量特征及菌根植物多樣性等因素的共同調控。研究證實,GRSP顯著促進了土壤有機碳(SOC)的積累和穩定性,在長期養分限制條件下仍發揮著重要的碳匯功能(圖3)。圖3.球囊霉素相關蛋白(GRSP)積累特征及其影響因素該研究首次揭示了氣候與成土過程在調控DOM和GRSP積累及其碳匯功能中的差異性機制,為理解全球變化背景下土壤碳積累與穩定的時空演化提供了新的理論視角。研究成果不僅深化了對土壤碳循環機制的認識,還為海島、海岸帶生態系統的碳匯管理與生態恢復實踐提供了重要的科學依據。相關研究成果已發表在Catena和Plant and Soil等國際土壤學期刊上,中國科學院華南植物園恢復生態學任務團隊博士后牟之建為論文第一作者,劉占鋒研究員為通訊作者,澳大利亞西澳大學Hans Lambers教授、德國霍恩海姆大學Ellen Kandeler教授和韓國慶尚國立大學Benjamin Turner教授參與了部分工作,研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金及廣東省科技計劃等項目資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109004https://doi.org/10.1007/s11104-025-07391-w

2025-04-10

国产精品99久久精品爆乳|

在线精品一区二区三区电影|

国产在线麻豆精品|

国产成人精品免费久久久久|

久久精品麻豆日日躁夜夜躁|

99视频在线观看精品|

国产精品视频一区麻豆|

国产精品免费久久久久久久久|

在线观看日韩精品|

亚洲精品成人片在线观看|

亚洲欧洲精品国产区|

国产成人高清精品免费观看|

亚洲国产精品久久网午夜|

亚洲国产精品成人网址天堂|

亚洲国产精品久久丫|

国产午夜精品久久久久九九电影|

国产精品嫩草影院人体模特|

欧亚精品卡一卡二卡三|

精品久久久久久无码人妻中文字幕

|

全球AV集中精品导航福利|

国产精品极品美女自在线|

色久综合网精品一区二区|

四虎成人精品在永久在线观看|

日韩精品国产另类专区|

一本一道久久a久久精品综合

|

久久精品网站免费观看|

麻豆精品不卡国产免费看|

国产精品美女视视频专区|

99精品视频免费在线观看|

一区二区三区久久精品|

亚洲国产精品久久网午夜|

亚洲色精品88色婷婷七月丁香|

精品少妇人妻AV免费久久洗澡|

久久久久亚洲精品天堂|

国产精品无码免费专区午夜|

四虎国产精品免费久久|

99热精品在线播放|

窝窝午夜看片国产精品人体宴|

成人精品一区二区三区电影|

久久久国产精品亚洲一区|

97久久精品国产精品青草|