-

國家重點研發(fā)計劃“地幔柱—俯沖板片相互作用與深部物質(zhì)循環(huán)”項目啟動會在廣州順利召開

2025年4月5日至6日,國家重點研發(fā)計劃地球系統(tǒng)與全球變化專項地幔柱—俯沖板片相互作用與深部物質(zhì)循環(huán)項目啟動暨實施方案論證會在廣州順利召開。2025年4月5日至6日,國家重點研發(fā)計劃“地球系統(tǒng)與全球變化”專項“地幔柱—俯沖板片相互作用與深部物質(zhì)循環(huán)”項目啟動暨實施方案論證會在廣州順利召開。會議特邀陳曉非院士、徐義剛院士、張宏福院士、朱祥坤研究員、王汝成教授等11位專家組成項目指導(dǎo)專家組,由徐義剛院士擔任專家組組長。國家自然科學(xué)基金委員會高技術(shù)研究發(fā)展中心張峰處長、中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所王強所長致辭。張峰處長代表項目管理部門祝賀團隊成功立項,并深入解讀了國家重點研發(fā)計劃的管理改革方向。他指出,國家重點研發(fā)計劃項目應(yīng)致力于促進隊伍建設(shè)、推動青年人才成長,并規(guī)范成果標注與知識產(chǎn)權(quán)管理,期待項目團隊能夠產(chǎn)出具有國際影響力的原創(chuàng)性成果。王強所長代表項目依托單位感謝各位領(lǐng)導(dǎo)及專家的支持和幫助,并回顧了項目相關(guān)的整體背景和情況。他強調(diào),作為項目依托單位,研究所將在人員、平臺、資源等各方面給予項目全力支持,同時鼓勵科研人員要積極圍繞項目核心目標,攻克難關(guān),為搶占國際前沿科技制高點和服務(wù)國家需求做出重要貢獻。項目首席科學(xué)家黃小龍研究員詳細介紹了項目的立項背景、科學(xué)目標、研究內(nèi)容、研究方案、技術(shù)路線以及預(yù)期成果等。隨后,各課題和子課題負責人分別就各自的研究內(nèi)容、實施方案及工作進展進行了匯報。專家組認真聽取了匯報,對項目啟動、研究內(nèi)容及各層級實施方案給予了充分肯定,并圍繞關(guān)鍵技術(shù)突破、項目預(yù)期成果及應(yīng)用等方面提出了建設(shè)性的意見和建議,希望項目能夠進一步加強各課題/子課題之間的有機聯(lián)系,共同推動標志性成果的產(chǎn)出。黃小龍研究員代表項目組向?qū)<覀儽硎局孕母兄x,并承諾將認真吸收專家組的意見和建議,確保項目按時高質(zhì)量實施。項目啟動暨實施方案論證會的召開進一步明確了項目的目標與要求,增強了項目組成員之間的交流與合作,為項目的順利開展奠定良好基礎(chǔ)。

2025-04-09

-

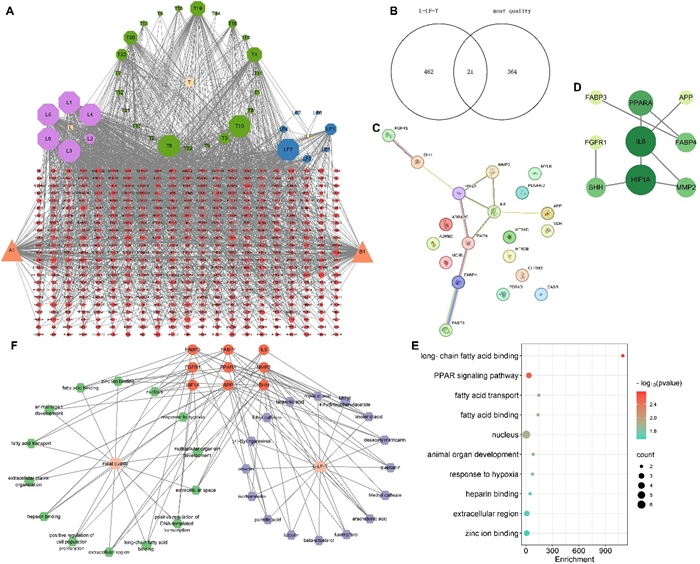

深圳先進院?|?科研團隊在腫瘤免疫治療方面取得進展(Experimental Hematology & Oncology,Journal for ImmunoTherapy of Cancer)

以CAR-T、CAR-NK為代表的免疫細胞療法被認為是最有可能戰(zhàn)勝腫瘤的新技術(shù),但目前的發(fā)展遠達不到預(yù)期。多數(shù)在研的CAR-T和CAR-NK細胞療法都普遍存在“應(yīng)對腫瘤抗原異質(zhì)性不力”、“體內(nèi)活性不足”和“難以適應(yīng)抑制性腫瘤微環(huán)境(TME)”等缺陷,導(dǎo)致患者難以從中獲益。近期,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院萬曉春團隊在Experimental Hematology & Oncology和Journal for ImmunoTherapy of Cancer期刊上連續(xù)發(fā)表三項研究成果,為解決限制腫瘤免疫治療效果的核心問題提出了新的解決方案。深圳先進技術(shù)研究院先進院博士生張鵬超、牛祥云和Muhammad Auwal Saliu分別為論文第一作者,萬曉春研究員、章桂忠和劉茂玄副研究員為這些工作的通訊作者。以CAR-T、CAR-NK為代表的免疫細胞療法被認為是最有可能戰(zhàn)勝腫瘤的新技術(shù),但目前的發(fā)展遠達不到預(yù)期。多數(shù)在研的CAR-T和CAR-NK細胞療法都普遍存在“應(yīng)對腫瘤抗原異質(zhì)性不力”、“體內(nèi)活性不足”和“難以適應(yīng)抑制性腫瘤微環(huán)境(TME)”等缺陷,導(dǎo)致患者難以從中獲益。近期,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院(簡稱“深圳先進院”)萬曉春團隊在Experimental Hematology & Oncology和Journal for ImmunoTherapy of Cancer期刊上連續(xù)發(fā)表三項研究成果,為解決限制腫瘤免疫治療效果的核心問題提出了新的解決方案。深圳先進技術(shù)研究院先進院博士生張鵬超、牛祥云和Muhammad Auwal Saliu分別為論文第一作者,萬曉春研究員、章桂忠和劉茂玄副研究員為這些工作的通訊作者。團隊通過創(chuàng)新性整合CAR-T與雙特異性T細胞銜接子(BiTEs),構(gòu)建出具有雙重靶向能力的BiTEs CAR-T細胞。該設(shè)計采用納米抗體和天然受體作為抗原結(jié)合域,具有免疫原性低和表達穩(wěn)定等優(yōu)勢,顯著提升CAR-T細胞對抗腫瘤抗原異質(zhì)性的能力,在動物實驗中展現(xiàn)出更強的抗腫瘤效果和良好的安全性(圖1)。該研究在抗原識別維度突破了傳統(tǒng)單靶點限制,為解決腫瘤抗原異質(zhì)性、腫瘤抗原逃逸問題提供了潛力策略。在CAR-NK細胞活性調(diào)控方面,團隊深入解析了CD28與4-1BB共刺激域在NK細胞中的功能差異及其分子機制,通過系統(tǒng)性比較CAR信號下游分子網(wǎng)絡(luò),成功鑒定出關(guān)鍵調(diào)控分子MAP3K8。體內(nèi)外實驗證實,靶向干預(yù)MAP3K8可顯著增強CAR-NK細胞的抗腫瘤功能(圖2)。該研究不僅為優(yōu)化CAR-NK療法提供了新靶點,也為共刺激域的選擇提供了理論依據(jù)。針對實體瘤治療的"最后壁壘"——抑制性TME,團隊開發(fā)了活性響應(yīng)型CAR(Fla)-T細胞:當CAR激活時,可誘導(dǎo)TLR5配體flagellin的表達,實現(xiàn)TME的動態(tài)重塑。這種"治療-改造"協(xié)同策略不僅增強CAR-T功能,從而更好地清除抗原陽性腫瘤細胞;還能有效激活內(nèi)源性抗腫瘤免疫,增強機體對抗原異質(zhì)性腫瘤細胞的殺傷。因此,CAR(Fla)-T細胞在體內(nèi)實驗中表現(xiàn)出比傳統(tǒng)CAR-T細胞更強的抗腫瘤效果(圖3)。該研究實現(xiàn)了從對TME的被動耐受向主動改造的模式轉(zhuǎn)變,為靶向TME增強CAR-T療效提供新的思路和潛在的技術(shù)方案。這些研究分別從靶向識別、活性調(diào)控、微環(huán)境干預(yù)三個維度構(gòu)建了新的解決方案,對實體瘤免疫細胞療法的發(fā)展具有積極的意義。研究工作得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究、深圳市醫(yī)學(xué)研究專項基金、深圳市科技創(chuàng)新委員會等項目經(jīng)費的資助。<!--!doctype-->論文上線截圖圖1. BiTEs CAR-T cells?在斑馬魚和小鼠移植瘤模型中展現(xiàn)出更強的抗腫瘤效果圖2. 28z CAR-NK優(yōu)于BBz CAR-NK細胞的轉(zhuǎn)錄組學(xué)機制研究與驗證圖3. CAR(Fla)-T細胞具有比傳統(tǒng)CAR-T細胞更好的體內(nèi)抗腫瘤活性

2025-04-08

-

深圳先進院?| 定量合成生物學(xué)精準設(shè)計多樣性菌落斑圖(PNAS)

4月4日,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學(xué)全國重點實驗室、合成生物學(xué)研究所合成生物進化研究中心傅雄飛團隊在(PNAS)上發(fā)表題為“Colony pattern multi-stability emerges from a bistable switch”的研究論文,研究團隊通過構(gòu)建合成基因回路“基因開關(guān)”,闡明了簡單雙穩(wěn)態(tài)調(diào)控系統(tǒng)與微環(huán)境時空異質(zhì)性耦合產(chǎn)生多態(tài)菌落斑圖的普適性機制,實現(xiàn)了多樣化的菌落斑圖的精準設(shè)計與合成,為理解生物斑圖的形成機制提供了新視角。生物斑圖(biological patterns)是生命體通過自組織形成的時空有序結(jié)構(gòu),例如微生物分形菌落、葉脈拓撲網(wǎng)絡(luò)、動物皮毛色斑等。生物斑圖不僅展現(xiàn)了生命系統(tǒng)的復(fù)雜性,還在生物發(fā)育、生態(tài)適應(yīng)和疾病進展等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而,盡管生物斑圖在自然界廣泛存在,其形成機制仍然是未解之謎。4月4日,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學(xué)全國重點實驗室、合成生物學(xué)研究所合成生物進化研究中心傅雄飛團隊在PNAS上發(fā)表題為“Colony pattern multi-stability emerges from a bistable switch”的研究論文,研究團隊通過構(gòu)建合成基因回路“基因開關(guān)”,闡明了簡單雙穩(wěn)態(tài)調(diào)控系統(tǒng)與微環(huán)境時空異質(zhì)性耦合產(chǎn)生多態(tài)菌落斑圖的普適性機制,實現(xiàn)了多樣化的菌落斑圖的精準設(shè)計與合成,為理解生物斑圖的形成機制提供了新視角。雙穩(wěn)態(tài)開關(guān)與菌落模式的多穩(wěn)態(tài)性研究團隊基于一個常見的實驗體系——大腸桿菌菌落在瓊脂平板上的生長,發(fā)現(xiàn)即使僅依賴一個簡單的合成基因開關(guān)[1,2],單克隆菌落也能演化出復(fù)雜的空間模式。該基因開關(guān)由兩個互相抑制的基因組成,分別定義為“綠色狀態(tài)”和“紅色狀態(tài)”。研究團隊此前在Nature Chemical Biology上發(fā)表的研究已系統(tǒng)分析了該基因開關(guān)在不同生長環(huán)境下的雙穩(wěn)態(tài)特征,發(fā)現(xiàn)生長速率變化會對基因表達產(chǎn)生不均衡影響,進而重塑細胞命運決定景觀。在此基礎(chǔ)上,團隊進一步探討了細菌菌落的斑圖形成機制。結(jié)合定量實驗與理論分析,研究團隊發(fā)現(xiàn),通過調(diào)控系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)--細胞生長速率,可以實現(xiàn)從單個細菌細胞出發(fā),細菌自發(fā)生長與空間擴張,最終形成多種不同的空間分布的菌落斑圖,包括環(huán)狀、均質(zhì)和扇區(qū)狀等斑圖模式。這些多樣性的菌落斑圖表明,即使是一個簡單的基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò),也能在細菌菌落中引發(fā)復(fù)雜的空間組織行為。(圖1)微環(huán)境異質(zhì)性如何重塑表型景觀研究團隊采用定量成像和空間分辨轉(zhuǎn)錄組學(xué)技術(shù),深入分析了菌落內(nèi)部的微環(huán)境異質(zhì)性。研究發(fā)現(xiàn),菌落內(nèi)部的細胞生長速率和營養(yǎng)分布存在顯著的空間差異,這些差異導(dǎo)致了細胞命運的多樣化。例如,菌落外圍的細胞由于獲得更多營養(yǎng),傾向于保持綠色狀態(tài),而內(nèi)部的細胞則通過代謝互養(yǎng)方式[3,4]?從外側(cè)細胞獲取較低品質(zhì)的營養(yǎng),生長速率較慢,并逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧t色狀態(tài)。這種由微環(huán)境驅(qū)動的細胞命運分化,最終形成了菌落的環(huán)狀模式。(圖2)噪聲誘導(dǎo)的對稱性破缺除了確定性的細胞命運分化,研究團隊還發(fā)現(xiàn),基因表達的隨機性在菌落模式的形成中也起到了關(guān)鍵作用。在菌落擴展的早期階段,細胞狀態(tài)的隨機切換會被“奠基者效應(yīng)”放大,導(dǎo)致菌落外圍出現(xiàn)紅綠相嵌合的扇區(qū)狀斑圖。這種噪聲誘導(dǎo)的對稱性破缺現(xiàn)象,揭示了細菌菌落在均勻生長環(huán)境中如何通過自組織行為產(chǎn)生復(fù)雜的空間模式。(圖3)研究的意義與未來展望傳統(tǒng)上,生物模式的形成往往被歸因于復(fù)雜的基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò)或細胞間信號傳導(dǎo),而該研究表明,即使在沒有復(fù)雜調(diào)控機制的情況下,簡單的物理化學(xué)作用(如營養(yǎng)擴散、消耗和反應(yīng)動力學(xué))也能通過時空耦合產(chǎn)生復(fù)雜的模式。該發(fā)現(xiàn)為理解胚胎發(fā)育早期體軸形成、腫瘤微環(huán)境異質(zhì)性等生物自組織現(xiàn)象提供了新視角。作者信息中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院研究員傅雄飛為通訊作者,博士生儲攀、助理研究員朱靜雯為共同第一作者。研究獲國家合成生物學(xué)重點研發(fā)計劃、中國科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)專項、深圳市科技計劃支持。深圳合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院與深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施提供關(guān)鍵技術(shù)平臺支撐。文章上線截圖圖1 | 一個簡單的基因線路如何產(chǎn)生復(fù)雜的菌落斑圖:當細胞從綠色狀態(tài)起始,菌落可演化出環(huán)狀或均勻的紅色斑圖;從紅色狀態(tài)起始,則可演化出隨機的扇區(qū)狀斑圖。圖2 | 環(huán)狀斑圖形成機制示意圖:從單個細胞開始,細菌生長分裂形成密集的菌落。在定植后的初期階段,細胞呈指數(shù)增長,同時系統(tǒng)保持雙穩(wěn)態(tài)。隨著菌落的擴展,微環(huán)境中的空間異質(zhì)性逐漸顯現(xiàn),導(dǎo)致細胞生長速率的變化驅(qū)動了確定性的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。這種空間異質(zhì)性及其引發(fā)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換,最終在菌落內(nèi)部形成了獨特的環(huán)狀斑圖模式。圖3 | 隨機的扇區(qū)狀斑圖形成機制示意圖:從紅色狀態(tài)的單個細胞開始,細胞在早期定植狀態(tài)發(fā)生隨機的命運轉(zhuǎn)換,并占據(jù)擴張的前沿,隨著菌落的擴張,奠基者效應(yīng)將這些微小的隨機事件放大,并形成多樣的斑圖,而斑圖的最終狀態(tài),則受生命運轉(zhuǎn)換發(fā)生的時間窗口的影響。圖4 |經(jīng)過工程改造的細胞在紅綠兩種狀態(tài)間切換(類比陰陽),并通過“基因-細胞-群體”跨層次調(diào)控,演化出斑圖復(fù)雜性,映射出簡單(僅兩個調(diào)控節(jié)點)如何孕育復(fù)雜性的奧秘。

2025-04-10

-

深圳先進院團隊首次證實外周神經(jīng)系統(tǒng)存在小膠質(zhì)細胞

北京時間4月7日23時,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學(xué)全國重點實驗室李漢杰團隊在國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》發(fā)表最新研究,首次證實了人體外周神經(jīng)系統(tǒng)內(nèi)存在小膠質(zhì)細胞。這一成果為探索外周神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育及其疾病(如慢性疼痛、嗜神經(jīng)病毒感染等)提供了新視角和潛在靶點。深圳先進院為該研究第一單位。北京時間4月7日23時,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院定量合成生物學(xué)全國重點實驗室李漢杰團隊在國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》發(fā)表最新研究,首次證實了人體外周神經(jīng)系統(tǒng)內(nèi)存在小膠質(zhì)細胞。這一成果為探索外周神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育及其疾病(如慢性疼痛、嗜神經(jīng)病毒感染等)提供了新視角和潛在靶點。深圳先進院為該研究第一單位。值得一提的是,該研究是依托深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、深圳腦解析與腦模擬重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,以及中國科學(xué)院昆明動物研究所的模式動物表型與遺傳研究國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施(靈長類設(shè)施)產(chǎn)出的重要成果,進一步凸顯了大科學(xué)設(shè)施為解決重大科學(xué)問題提供的關(guān)鍵支撐作用。審稿人對該成果給予了高度評價:“這是一項極為重要的新發(fā)現(xiàn),突破了現(xiàn)有的認知框架。此前,我們一直認為中樞神經(jīng)系統(tǒng)之外不存在小膠質(zhì)細胞,然而作者通過強有力的實驗證據(jù),證明了外周神經(jīng)系統(tǒng)中小膠質(zhì)細胞的存在,這一發(fā)現(xiàn)打破了傳統(tǒng)認知。”????改寫神經(jīng)免疫領(lǐng)域傳統(tǒng)定論免疫細胞是免疫系統(tǒng)的重要部分,分布于身體的各個組織器官,在胚胎發(fā)育、器官形成、維持身體穩(wěn)定以及影響疾病發(fā)生發(fā)展等多方面發(fā)揮著重要的作用。其中,小膠質(zhì)細胞在中樞神經(jīng)發(fā)育、免疫監(jiān)視及退行性病變(如阿爾茲海默癥、帕金森綜合征)等過程中扮演重要角色,但自1919年被發(fā)現(xiàn)以來,小膠質(zhì)細胞一直被認為是中樞神經(jīng)系統(tǒng)特有的免疫細胞亞群。2023年9月,李漢杰團隊在《細胞》發(fā)表的研究成果中,首次在國際上繪制了覆蓋組織范圍最廣、時間跨度最長、采樣密度最高的人類免疫系統(tǒng)發(fā)育圖譜,并由此觀察到人體發(fā)育早期的皮膚、心臟和睪丸等多個外周組織中存在大量的小膠質(zhì)細胞,一舉打破了小膠質(zhì)細胞僅存在于中樞神經(jīng)系統(tǒng)的傳統(tǒng)認知。基于前期研究基礎(chǔ),李漢杰團隊進而提出一個大膽猜想:在外周神經(jīng)系統(tǒng)中或許也存在小膠質(zhì)細胞。“起初,我們只觀察到小膠質(zhì)細胞在除中樞神經(jīng)系統(tǒng)以外的其他組織中出現(xiàn),但具體是否存在于外周神經(jīng)系統(tǒng)并未確認,于是開啟了一年多的‘自由探索’。”論文第一作者吳志生回憶道,這項研究需要在食蟹猴和豬等各種體型大小各異的非經(jīng)典模式動物上開展,團隊不僅要從野外、養(yǎng)殖場收集生物樣本,且由于傳統(tǒng)的研究手段無法運用到非經(jīng)典實驗動物中,還需要重新搭建研究體系。“我們在臨床樣本、食蟹猴樣本和豬樣本的外周神經(jīng)節(jié)中,觀察到了一類與大腦小膠質(zhì)細胞基因特征相同的細胞類群。而外周神經(jīng)節(jié)恰好是外周神經(jīng)系統(tǒng)的一部分,負責接收和傳遞外周的感覺信息到大腦。”吳志生說道。為了確保結(jié)果的準確性,研究團隊又通過表觀遺傳特征、細胞溯源分析以及功能實驗等實驗,進一步確認了中樞神經(jīng)和外周神經(jīng)系統(tǒng)中的小膠質(zhì)細胞不僅在表觀遺傳特征上高度相似,且均起源于卵黃囊來源的前體細胞,在功能上也具有一定的相似性,從而證實了“外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞”的存在。????存在于約4.3億年前,與體型大小相關(guān)為了探尋外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞的演化歷程,研究人員進一步對24種脊椎動物的外周神經(jīng)節(jié)進行分析,涵蓋了魚類、兩棲類、爬行類和哺乳類。他們發(fā)現(xiàn),外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞起源古老,至少在約4.3億年前硬骨魚類的共同祖先時期,這類細胞就已出現(xiàn)在生物演化進程中。通過系統(tǒng)演化分析顯示,外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞的數(shù)量和物種體型大小、外周神經(jīng)元胞體大小呈顯著正相關(guān)。“也就是說,物種體型越大,外周神經(jīng)元胞體越大,外周神經(jīng)系統(tǒng)中的小膠質(zhì)細胞數(shù)量也就越多;反之,物種體型越小,其胞體越小,外周神經(jīng)系統(tǒng)中的小膠質(zhì)細胞數(shù)量也就越少甚至完全缺失。”吳志生介紹。這意味著,在進化中,外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞對大體型物種的神經(jīng)元發(fā)育與成熟起到關(guān)鍵作用,它根據(jù)遠古時代經(jīng)自然選擇機制保留下來,逐漸進化成數(shù)量與脊椎動物體型相關(guān)的免疫細胞。“外周神經(jīng)系統(tǒng)的小膠質(zhì)細胞在小鼠和大鼠這一類體型較小的脊椎動物中并不存在。這或許是因為以往的科學(xué)研究主要依賴小鼠和大鼠作為模式生物,導(dǎo)致這類細胞一直未被發(fā)現(xiàn)。”論文通訊作者李漢杰研究員表示。此外,研究團隊在解析結(jié)構(gòu)時發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)神經(jīng)科學(xué)教科書中的外周神經(jīng)元結(jié)構(gòu)的“神經(jīng)元-衛(wèi)星膠質(zhì)細胞”二元結(jié)構(gòu)不同,外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞在較大體型物種中直接接觸并包裹外周神經(jīng)元胞體,形成“神經(jīng)元-小膠質(zhì)細胞-衛(wèi)星膠質(zhì)細胞”三元結(jié)構(gòu),進一步刷新了科學(xué)界對人體外周神經(jīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的認知。???“大設(shè)施+大科學(xué)”,產(chǎn)出大成果近年來,我國的重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入快速發(fā)展時期,一批大科學(xué)設(shè)施建成運營,通過“大設(shè)施+大科學(xué)”的協(xié)同創(chuàng)新模式,重大成果不斷涌現(xiàn),為科技強國建設(shè)和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實支撐。2024年12月,由深圳先進院牽頭建設(shè)的合成生物、腦解析與腦模擬重大科技基礎(chǔ)設(shè)施宣布正式啟用,為國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級注入強勁動力。“該研究的突破離不開大科學(xué)設(shè)施的關(guān)鍵性支撐。”李漢杰介紹,在該研究中,研究團隊利用深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施的自動化、高通量、標準化平臺,對多物種的中樞及外周神經(jīng)系統(tǒng)免疫細胞進行無偏差單細胞轉(zhuǎn)錄組測序與生物信息學(xué)分析,重點研究了外周神經(jīng)系統(tǒng)小膠質(zhì)細胞的發(fā)育分化及跨物種比較;利用深圳腦解析與腦模擬重大科技基礎(chǔ)設(shè)施開展了模式動物神經(jīng)電信號分析研究。在進行跨物種的系統(tǒng)演化分析中,研究團隊借助中國科學(xué)院昆明動物研究所的模式動物表型與遺傳研究國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施(靈長類設(shè)施)、國家非人靈長類實驗動物資源庫平臺,使得非人靈長類等多物種的采樣與研究順利進行。當前,大科學(xué)設(shè)施已成為科技創(chuàng)新的重要利器。“該研究成果凸顯了我國重大科技基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新能力,重大科技基礎(chǔ)設(shè)施通過設(shè)備資源共享、人才交流合作等機制,實現(xiàn)科學(xué)研究重大發(fā)現(xiàn)。”李漢杰表示,該研究成果的發(fā)現(xiàn)不僅印證了多平臺聯(lián)動的科研價值,也為后續(xù)生命科學(xué)領(lǐng)域的重大攻關(guān)提供了實踐經(jīng)驗。未來,隨著我國大科學(xué)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,設(shè)施間的協(xié)同效應(yīng)將持續(xù)釋放,為源頭創(chuàng)新和技術(shù)突破注入更強動力。文章上線截圖論文通訊作者李漢杰(后排)與論文第一作者吳志生交流實驗結(jié)果李漢杰團隊合影團隊利用深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施開展研究

2025-04-08

-

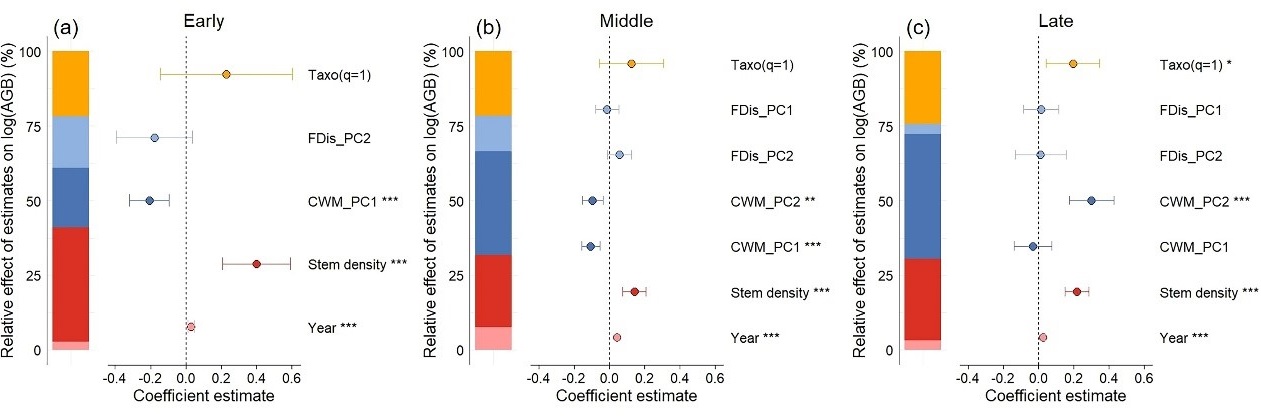

華南植物園揭示亞熱帶森林演替中物種多樣性通過功能優(yōu)勢性影響地上生物量

已有控制實驗研究表明,物種功能多樣性和功能優(yōu)勢性共同影響植物群落的地上生物量,且隨著時間推移,功能多樣性對地上生物量的影響逐漸增強。然而,在自然森林演替進程中,這兩者對樹木地上生物量的相對貢獻尚不明確。針對這一科學(xué)問題,中國科學(xué)院華南植物園恢復(fù)生態(tài)學(xué)團隊博士后古春鳳以鼎湖山森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測站中代表早期、中期和晚期演替階段的森林為研究對象,利用2010至2020年間森林固定樣地的樹木監(jiān)測數(shù)據(jù),探討不同演替階段中樹種物種多樣性是否以及如何通過基于五個關(guān)鍵功能性狀的群落功能多樣性(互補性假說)和功能優(yōu)勢性(生物量比率假說)來影響地上生物量。研究結(jié)果表明,在亞熱帶森林演替過程中,物種多樣性主要通過影響群落的功能優(yōu)勢性來影響地上生物量。具體而言,在演替早期,具有快速葉經(jīng)濟譜性狀的樹種占主導(dǎo)地位,其對地上生物量產(chǎn)生負向影響;而在演替晚期,高大樹種的主導(dǎo)性則對地上生物量產(chǎn)生正向作用。同時,雖然功能多樣性對地上生物量的正向作用在演替過程中逐漸增強,但其影響主要是通過調(diào)節(jié)功能優(yōu)勢性的表達而實現(xiàn)。該研究明確了在森林演替過程中,功能優(yōu)勢性所代表的生物量比率假說是影響樹種多樣性和地上生物量關(guān)系的主要機制。研究結(jié)果對理解森林生態(tài)系統(tǒng)功能維持機制具有重要意義,也為生態(tài)恢復(fù)和森林管理實踐提供了理論依據(jù),強調(diào)在恢復(fù)過程中需關(guān)注并合理配置具關(guān)鍵功能性狀的優(yōu)勢樹種,以提升生態(tài)系統(tǒng)功能。相關(guān)研究成果已近期在線發(fā)表在生態(tài)學(xué)期刊?Journal of Plant Ecology(《植物生態(tài)學(xué)報》)。該研究得到了國家自然科學(xué)基金和中國科學(xué)院華南植物園項目的資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf038圖1.?不同演替階段樹木地上生物量與各個預(yù)測變量之間關(guān)系的混合效應(yīng)模型結(jié)果。(a)–(c) 展示了早期、中期和晚期演替階段中,樹木地上生物量與各預(yù)測變量之間關(guān)系的標準化估計系數(shù)及其95%置信區(qū)間。圖中堆疊柱顯示各預(yù)測變量組的相對重要性,反映其對地上生物量解釋能力的貢獻大小。統(tǒng)計顯著性水平分別以 *P < 0.05,**P < 0.01,***P < 0.001 標注。<!--!doctype-->

2025-04-08

-

華南植物園助力三種瀕危報春苣苔成功回歸原生境

喀斯特洞穴是生物多樣性和特有性的熱點區(qū)域,受人為活動和氣候變化的影響,許多洞穴植物面臨著極高的滅絕風(fēng)險。如何在原生洞穴就地保護這些特有植物的同時,尋找其它可能的替代棲息地,成為當前洞穴植物保護亟待解決的問題。報春苣苔屬(Primulina)植物是我國南方喀斯特地區(qū)最具代表性的植物類群,由于喀斯特的“孤島”性質(zhì),大多數(shù)報春苣苔屬植物都是分布范圍極為狹窄的特有種,通常僅限于喀斯特地區(qū)特定的微生境中,許多物種的生存受到了嚴重的威脅,亟需搶救保護。懷集報春苣苔(P. huaijiensis)、紅花報春苣苔(P. rubella)和封開報春苣苔(P. fengkaiensis)是喀斯特洞穴典型瀕危種。其中,懷集報春苣苔野生個體數(shù)量僅剩3株,被評估為極危(CR);紅花報春苣苔已經(jīng)野外滅絕(EW);封開報春苣苔現(xiàn)存種群約500株,被評估為易危(VU)。為了復(fù)壯懷集報春苣苔種群、重建紅花報春苣苔種群、探索喀斯特洞穴植物多樣性保護策略,中國科學(xué)院華南植物園引種保育團隊對三種報春苣苔屬植物進行了跨洞穴和同一洞穴不同微生境的交互移植-重植試驗(recoprocal transplant experiments)。通過持續(xù)監(jiān)測回歸種群的生長狀況,并對其存活率、表型、光合效率、抗氧化酶活性等指標進行綜合分析,發(fā)現(xiàn)將三種報春苣苔移植至氣候條件相似的異質(zhì)洞穴“弱光區(qū)”種植,其生長表現(xiàn)較好;光照強度、相對濕度以及土壤養(yǎng)分是影響它們生長的核心限制因子。該研究為巖溶洞穴區(qū)域植物多樣性保護提供了新路徑:在優(yōu)先原生洞穴就地保護的同時,可選擇生境相似的喀斯特洞穴作為遷移或回歸的棲息地,構(gòu)建天然種質(zhì)資源庫。相關(guān)研究結(jié)果以“Experimental translocation of?Primulina?species provides insights into the conservation of threatened karst cave plants”為題,于近期發(fā)表在生物多樣性保護領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊Global Ecology and Conservation(《全球生態(tài)與保護》)上。華南植物園李夢靈為論文第一作者,劉慧和寧祖林為論文共同通訊作者,劉蓉、李冬梅、董書鵬參與了相關(guān)工作。該研究得到廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目和廣東省科技計劃項目資助的支持。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03531圖1. 三種報春苣苔屬植物移植后的生長情況圖2. 三種報春苣苔屬植物在四個回歸地點的葉綠素熒光參數(shù)圖3. 報春苣苔屬植物對不同喀斯特洞穴及洞穴微生境的適應(yīng)性

2025-04-08

-

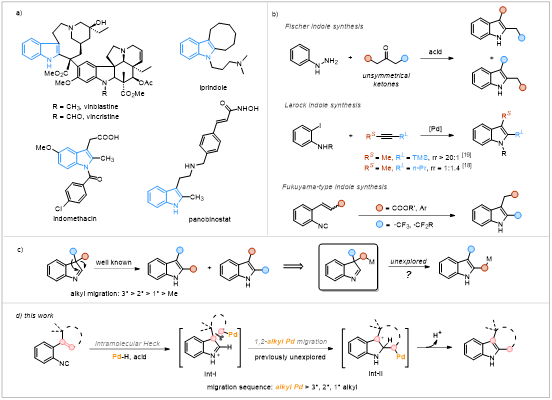

廣州健康院在精準構(gòu)建2,3-二烷基吲哚領(lǐng)域取得新進展

近日,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院朱強/羅爽團隊開發(fā)了一種新型的2,3-二烷基吲哚區(qū)域選擇性合成方法。相關(guān)研究以“Regiospecific 2,3-Dialkylindole Synthesis Enabled by Alkylpalladium 1,2-Migration to in Situ Formed Aldimine”為題發(fā)表在《德國應(yīng)用化學(xué)》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202501582.)上。該研究通過巧妙設(shè)計芳基乙烯取代異腈作為起始原料,在Pd-H催化體系下實現(xiàn)了精準的2,3-二烷基吲哚構(gòu)建。近日,中國科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院朱強/羅爽團隊開發(fā)了一種新型的2,3-二烷基吲哚區(qū)域選擇性合成方法。相關(guān)研究以“Regiospecific 2,3-Dialkylindole Synthesis Enabled by Alkylpalladium 1,2-Migration to in Situ Formed Aldimine”為題發(fā)表在《德國應(yīng)用化學(xué)》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025,e202501582.)上。該研究通過巧妙設(shè)計芳基乙烯取代異腈作為起始原料,在Pd-H催化體系下實現(xiàn)了精準的2,3-二烷基吲哚構(gòu)建。2,3-二烷基吲哚廣泛存在于各類天然產(chǎn)物及生物活性藥物分子當中。然而,在眾多的吲哚合成方法中,相較于芳基取代的吲哚,區(qū)域選擇性合成2,3-二烷基吲哚則要困難得多。例如,經(jīng)典的Fisher吲哚合成在使用非對稱的酮作為底物時,常面臨區(qū)域選擇性的問題,導(dǎo)致產(chǎn)物難以分離。Larock吲哚合成雖然在一定程度上解決了區(qū)域選擇性的問題,但僅限于炔烴兩端的取代基位阻差異較大的情況下,并會使位阻較大的取代基保持在吲哚的C-2位。Fukuyama-type吲哚合成由自由基啟動,可區(qū)域選擇性構(gòu)建2,3-二烷基吲哚,但自由基前體的種類往往較為局限。因此開發(fā)新型的2,3-二烷基吲哚的區(qū)域選擇性合成方法仍然十分迫切。針對這一挑戰(zhàn),朱強/羅爽團隊提出了一種全新的催化策略:利用Pd-H催化劑,通過異腈與烯烴的順序插入形成烷基鈀中間體INT-1,并在富電子雙膦配體的作用下促使亞烷基鈀發(fā)生1,2-遷移,最終經(jīng)過質(zhì)子解離和去質(zhì)子化形成相應(yīng)的2,3-二烷基吲哚。該方法優(yōu)勢顯著,具有高區(qū)域選擇性,僅生成目標產(chǎn)物,未見其它區(qū)域異構(gòu)體;具有優(yōu)異的底物適應(yīng)性,適用于多種鏈狀和環(huán)狀烯基取代芳基異腈;具有良好的產(chǎn)率,收率達到20-98%,克級制備時仍保持75%的高收率;具有廣泛的應(yīng)用潛力,可實現(xiàn)色氨酸類似物、13C標記吲哚及烷基環(huán)化吲哚的高效合成。通過同位素標記實驗和密度泛函理論(DFT)計算,深入闡明了該反應(yīng)的機制,首次揭示了烷基鈀物種發(fā)生1,2遷移的獨特過程。這一發(fā)現(xiàn)不僅豐富了過渡金屬催化的反應(yīng)模式認知,更為吲哚類化合物的后續(xù)修飾與應(yīng)用提供了強有力的技術(shù)支撐。廣州健康院朱強研究員和羅爽研究員為該論文的共同通訊作者,2022級博士研究生程思迪為第一作者。該項目得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金以及廣州市科技計劃項目等項目的支持。論文鏈接圖1?構(gòu)建2,3-二烷基吲哚的主要策略

2025-04-08

-

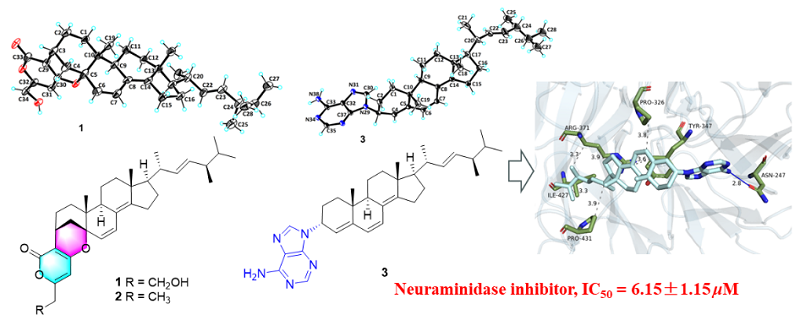

南海海洋所?|?紅樹林真菌來源骨架新穎的雜源甾體和苯并呋喃類抗生素獲新進展

近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室(LMB)研究員劉永宏團隊在紅樹林真菌來源次級代謝產(chǎn)物取得重要進展,相關(guān)成果發(fā)表于Organic Letter(有機化學(xué)通訊)和Organic Chemistry Frontiers(有機化學(xué)前沿,封面文章)。兩篇論文分別報道了來源于一株紅樹林包圍漆斑菌中的雜源甾體新骨架和苯并呋喃類抗生素。紅樹林生態(tài)系統(tǒng)處于具有高鹽、低氧、強紫外輻射和頻繁的潮汐特點的海陸潮間帶。來源于紅樹林真菌的次級代謝產(chǎn)物的化學(xué)結(jié)構(gòu)新穎,生物活性顯著,是先導(dǎo)化合物的重要來源。劉永宏研究團隊從湛江紅樹林底泥中獲得一株真菌Striaticonidium cinctum SCSIO 41432。使用真菌2號和PDB培養(yǎng)基對該菌株進行培養(yǎng)發(fā)酵,分別獲得了雜源甾體新骨架和苯并呋喃類抗生素。研究團隊從S. cinctum SCSIO 41432中發(fā)現(xiàn)了三個結(jié)構(gòu)新穎的雜源甾體化合物,striasteroids A?C。通過波譜學(xué)分析、X-射線單晶衍射和ECD計算確定了striasteroids的立體結(jié)構(gòu)。Striasteroids A和B是形成了氧雜雙環(huán)[3.3.1]壬烷橋的具有6/6/6/6/6/5-六環(huán)新骨架的聚酮雜源甾體。Striasteroid C是首次報道的腺嘌呤-甾體雜源化合物。Striasteroids A?C對神經(jīng)氨酸酶具有不同程度的抑制作用,其中striasteroid C的抑制活性最強,IC50 值為 6.15±1.15 μM。構(gòu)效關(guān)系分析表明striasteroid C中C-3位連接的腺嘌呤基團和striasteroid A中CH2-34上的羥基顯著增強了它們的神經(jīng)氨酸酶抑制活性。該研究的雜源甾體為甾體先導(dǎo)化合物的有機合成提供了參考。以上內(nèi)容發(fā)表在期刊Organic Letter上,中國科學(xué)院南海海洋研究所的博士后陳春梅和蔡健為論文第一作者,研究員劉永宏與研究員周雪峰為論文通訊作者。圖1?菌株S. cinctum SCSIO 41432的真菌2號培養(yǎng)基發(fā)酵產(chǎn)物及酶抑制活性分析進一步優(yōu)化發(fā)酵條件從紅樹林底泥來源真菌S. cinctum SCSIO 41432中獲得27個結(jié)構(gòu)新穎的苯并呋喃類化合物,涵蓋從單體到五聚體的多種聚合形式。首次發(fā)現(xiàn)含亞磺酰基/醚橋的苯并呋喃多聚體,其中化合物di-stribenfurans A和B為非對稱的C-C鍵連接的二聚體。抗菌活性實驗中,特定類型的單體化合物相對于多聚體展現(xiàn)出更為顯著的抗菌效果。其中,stribenfuran U對薯蕷炭疽病菌展現(xiàn)出最強的抗真菌活性,最小抑菌濃度(MIC)值達0.78 μg/mL。通過顯微觀察證實stribenfuran U可通過破壞菌絲細胞膜結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生抑菌作用。本研究不僅拓展了海洋天然產(chǎn)物的化學(xué)多樣性,更揭示了苯并呋喃類化合物作為抗植物病原菌先導(dǎo)藥物的巨大潛力,為開發(fā)綠色農(nóng)用抗生素提供全新候選分子。以上內(nèi)容以封面文章發(fā)表在期刊Organic Chemistry Frontiers上,中國科學(xué)院南海海洋研究所的博士后陳春梅和蔡健為論文第一作者,南方醫(yī)科大學(xué)教授陶華明、中國科學(xué)院南海海洋研究所研究員劉永宏與研究員周雪峰為論文通訊作者。圖2?菌株S. cinctum SCSIO 41432的PDB培養(yǎng)基發(fā)酵產(chǎn)物以上課題得到了國家重點研發(fā)項目、國家自然科學(xué)基金、廣東省重點領(lǐng)域研究發(fā)展項目、博士后面上項目、國家資助博士后研究人員計劃等資助。論文信息:Chen Chunmei#,Cai Jian#,Yang Chun,Chen Yi,Liu Manli,Fang Wei,Yang Bin,Tao Huaming*,Liu Yonghong*,Zhou Xuefeng*,From monomers to pentamers,diverse antimicrobial benzofuran polyketides from the marine-derived Striaticonidium cinctum,Organic Chemistry Frontiers,2025,12(6):1725?1732. https://doi.org/10.1039/D4QO02409EChen Chunmei#,Cai Jian#,Yang Chun,Tao Huaming,Tang Lan,Liu Yonghong*,Zhou Xuefeng*,Striasteroids A?C,three hybrid steroids with neuraminidase inhibitory activities from a marine-derived Striaticonidium cinctum,Organic Letters,2025. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5c00901

2025-04-07

-

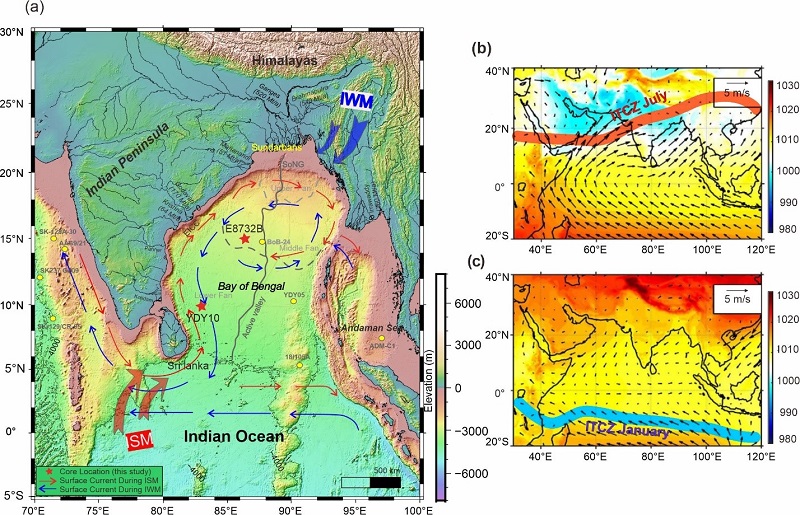

南海海洋所?|?孟加拉灣區(qū)域古植被和古季風(fēng)研究取得新進展

近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所研究員羅傳秀研究團隊在孟加拉灣區(qū)域古植被與古季風(fēng)研究取得重要進展。該團隊利用在孟加拉扇區(qū)獲取的沉積巖芯,通過沉積物年代測試、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以來孟加拉灣地區(qū)高分辨率的孢粉記錄和古植被演化,揭示了軌道尺度和千年尺度上印度季風(fēng)的變化和響應(yīng)機制,為科學(xué)預(yù)測全球變暖背景下印度季風(fēng)未來變化提供珍貴的歷史資料。??印度夏季風(fēng)(ISM)是全球主要的天氣和氣候系統(tǒng)之一,可影響世界超四分之一人口的社會經(jīng)濟,認識印度夏季風(fēng)在自然條件下的演化規(guī)律有著重要的現(xiàn)實意義。孟加拉扇區(qū)作為全球最大的海底扇區(qū)之一,其巨量的沉積物為研究印度季風(fēng)地質(zhì)歷史演化提供了絕佳條件。海洋沉積物中的陸源孢粉是重要的古植被和古氣候指標,能重建過去的海洋和陸地環(huán)境變化。以往研究由于不同季風(fēng)指標(如石筍δ18O和上升流記錄等)的多重影響因素,對晚第四紀不同時間尺度印度夏季風(fēng)的變化仍存在爭論。本項研究通過分析孟加拉灣兩個沉積巖芯(中扇YDY10和上扇E87-32B)的高分辨率孢粉記錄,重建了軌道尺度和千年尺度上區(qū)域植被動態(tài)和印度夏季風(fēng)降水變化。結(jié)果表明:軌道尺度上,指示印度夏季風(fēng)降水的常綠闊葉植物孢粉(如大戟科、栲屬)受北半球夏季太陽輻射量(SSI)變化的驅(qū)動,早-中全新世的印度夏季風(fēng)降水多于海洋同位素階段(MIS3 )。在千年尺度上,常綠闊葉林孢粉在海因里希事件(H1)、新仙女木(YD)和8.2 千年冷干事件期間,呈現(xiàn)典型的低值特征,與減弱的北大西洋經(jīng)向翻轉(zhuǎn)環(huán)流(AMOC)變化一致。而上扇巖芯的常綠闊葉孢粉百分比從末次盛冰期至早-中全新世逐漸增加,表明印度夏季風(fēng)降水和河流輸入增強。該研究成果已發(fā)表在《第四紀科學(xué)評論》(Quaternary Science Reviews)期刊上,論文作者包括中國科學(xué)院南海海洋研究所博士生Ananna Rahman、研究員羅傳秀、研究員向榮、副研究員萬隨、博士生Md Hafijur Rahaman Khan、中國科學(xué)院青海鹽湖所研究員魏海成等。工作得到國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院青海省鹽湖地質(zhì)與環(huán)境重點實驗室獎勵經(jīng)費以及國家自然科學(xué)基金委共享航次的支持。圖1? 研究區(qū)域及巖芯位置(含季風(fēng)環(huán)流與河流系統(tǒng))圖2? 關(guān)鍵氣候指標對比(如夏季太陽輻射 、大西洋經(jīng)向翻轉(zhuǎn)環(huán)流、孢粉百分比等)相關(guān)論文信息: Rahman A.,?Luo C.,Khan?M. H.R.,Wan S.,?Yang Y.,Wei H.,Xiang R.,Zhang L.,Liu J.,?Su?X.,? Huang Y.,2025. Evolution of Indian monsoon precipitation and vegetation dynamics in the Bay of Bengal region since the last glacial period. Quaternary Science Reviews 356,109314.文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109314

2025-04-05

-

亞熱帶生態(tài)所?|?中藥超微粉調(diào)控產(chǎn)蛋后期蛋雞機體健康研究取得新進展

中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所孔祥峰研究員團隊,根據(jù)中醫(yī)臨床經(jīng)驗及“君臣佐使”組方理論,選用益母草(Leonuri herba,L)為君藥,女貞子(Ligustri lucidi fructus,LF)和蒲公英(Taraxaci herba,T)為臣藥,通過劑量配比制備中藥超微粉;進一步探討了中藥單方及其復(fù)方超微粉對產(chǎn)蛋后期蛋雞蛋品質(zhì)和肉品質(zhì)的影響,并從腸道屏障功能方面探討其作用機制,旨在篩選出效果更佳的中藥飼料添加劑配方用于產(chǎn)蛋后期蛋雞的飼養(yǎng)。相關(guān)研究成果發(fā)表在Poultry Science(2025)、Veterinary Quarterly(2024)、Frontiers in Microbiology(2023)等國際重要學(xué)術(shù)期刊上。雞蛋中含有人體所需的多種必需氨基酸,被譽為“天然營養(yǎng)庫”;淘汰蛋雞的雞肉也是優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的主要來源。然后,蛋雞進入產(chǎn)蛋后期常面臨雞蛋和雞肉營養(yǎng)價值下降、腸道功能衰退等問題。在當前飼料禁抗、養(yǎng)殖減抗大背景下,急需研發(fā)新型、綠色飼料添加劑。中藥具有補益肝腎、活血調(diào)經(jīng)等功效,可通過調(diào)節(jié)機體的代謝穩(wěn)態(tài)、緩解氧化應(yīng)激、改善腸道健康等途徑延緩機體功能的衰退,作為飼料添加劑展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢和廣闊應(yīng)用前景。通過超微粉碎技術(shù)制備的中藥超微粉,其粒徑可達微米級,不僅能高效釋放其中胡黃酮類、皂苷類等生物活性物質(zhì),還可減少中藥的添加量、降低添加成本。目前,中藥超微粉(CHUP)對產(chǎn)蛋后期蛋雞的影響仍有待研究。中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所孔祥峰研究員團隊,根據(jù)中醫(yī)臨床經(jīng)驗及“君臣佐使”組方理論,選用益母草(Leonuri herba,L)為君藥,女貞子(Ligustri lucidi fructus,LF)和蒲公英(Taraxaci herba,T)為臣藥,通過劑量配比制備中藥超微粉;進一步探討了中藥單方及其復(fù)方超微粉對產(chǎn)蛋后期蛋雞蛋品質(zhì)和肉品質(zhì)的影響,并從腸道屏障功能方面探討其作用機制,旨在篩選出效果更佳的中藥飼料添加劑配方用于產(chǎn)蛋后期蛋雞的飼養(yǎng)。相關(guān)研究成果發(fā)表在Poultry Science(2025)、Veterinary Quarterly(2024)、Frontiers in Microbiology(2023)等國際重要學(xué)術(shù)期刊上。研究結(jié)果表明:1)雞蛋的營養(yǎng)價值與品質(zhì):復(fù)方中藥超微粉可顯著提高蛋殼強度、增加蛋黃不飽和脂肪酸含量和血漿雌二醇水平,降低蛋黃總膽固醇含量、動脈粥樣硬化指數(shù)及血栓形成指數(shù),為功能性雞蛋開發(fā)提供了技術(shù)支撐。2)雞肉的營養(yǎng)價值:益母草+女貞子和益母草+女貞子+蒲公英超微粉顯著增加了胸肌不飽和脂肪酸和必需氨基酸含量;網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)和分子對接分析發(fā)現(xiàn),CHUP主要通過調(diào)控PPAR等信號通路影響肉品質(zhì)。3)蛋雞腸道屏障功能:益母草+女貞子和益母草+女貞子+蒲公英超微粉可顯著提高蛋雞空腸絨毛高度/隱窩深度比值(VCR);益母草超微粉可上調(diào)空腸claudin-1表達,增加空腸中與短鏈脂肪酸產(chǎn)生相關(guān)的潛在有益菌(如Blautia菌屬)的豐度,差異菌顯著富集在四環(huán)素生物合成、丁苷/新霉素生物合成和D-精氨酸/D-鳥氨酸代謝等通路。Spearman相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),空腸微生物群豐度與蛋雞空腸形態(tài)及物理屏障功能間的潛在關(guān)聯(lián),即VCR與葡萄球菌屬、莫拉菌科、綠彎菌門、GN04菌門和SBR1093呈顯著正相關(guān),Claudin-1基因表達與丹絲菌科、梭菌科、動球菌科和WS6菌屬的相對豐度呈顯著正相關(guān)。總之,中藥超微粉,特別是中藥復(fù)方(如益母草+女貞子+蒲公英)超微粉,可顯著提高產(chǎn)蛋后期蛋雞的蛋品質(zhì)、蛋黃和胸肌中不飽和脂肪酸含量,這可能與空腸物理屏障改善及有益菌豐度增加有關(guān)。上述研究將有助于推動中藥飼料添加劑在產(chǎn)蛋后期蛋雞養(yǎng)殖中的應(yīng)用,為中藥的有效利用和高營養(yǎng)價值蛋雞產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。該研究得到了阜陽師范大學(xué)承接阜陽市科技專項經(jīng)費市校合作項目和湖南省科技領(lǐng)軍人才項目的聯(lián)合資助。論文鏈接:1?2?3蛋品質(zhì)、血漿生殖激素與蛋黃脂肪酸含量的相關(guān)性分析?中藥超微粉與肉品質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析?空腸微生物與空腸形態(tài)、物理屏障相關(guān)基因表達的相關(guān)性分析

2025-04-02

亚洲一区二区精品视频|

成人精品国产亚洲欧洲|

精品一区二区高清在线观看|

国产在线精品一区二区中文|

fulidown国产精品合集|

午夜精品久久影院蜜桃|

久久亚洲精品成人av无码网站|

久久精品国产亚洲av天美18|

97精品国产91久久久久久|

国产成人精品日本亚洲专一区|

日韩美女18网站久久精品|

精品三级AV无码一区|

一级做a爰黑人又硬又粗免费看51社区国产精品视

|

热RE99久久精品国产66热|

精品国产人成亚洲区|

色花堂国产精品第一页|

99精品视频在线观看re|

久久久国产精品va麻豆|

国产成人精品高清在线观看93|

欧洲精品一区二区三区|

日韩精品区一区二区三VR|

日韩精品无码免费视频|

91精品成人免费国产片|

中文字幕精品在线|

国产精品99亚发布|

久久99久久精品视频|

香蕉99久久国产综合精品宅男自|

亚洲精品视频在线观看免费|

国产精品人成在线观看|

国产亚洲精品bv在线观看|

久久精品国产亚洲麻豆|

四虎永久在线精品影院|

国产精品91视频|

麻豆精品久久精品色综合|

国产在热线精品视频国产一二|

亚洲欧洲久久精品|

国内少妇人妻偷人精品xxx|

校园春色国产精品|

色妞妞www精品视频|

国产精品高清一区二区三区

|

亚洲国产精品人人做人人爱|